最近思うことがあります。

ロードバイクには様々な理論があって、科学的にある程度証明されていることもあるわけですが、体感的な感覚という面で言うと、理論とは違った結果になることもあります。

こういう差をどうやって埋めるのか?については、なかなか面白そうだと思うところがありまして。

ある新商品の話

ある人が、従来の常識を覆すような自転車を作っているらしいのですが、その方に理論的なところを質問すると、

こんな感じらしいんです。

で、乗ればわかるというのは、ある意味では逃げです。

定説とは違うものを作った場合、多くの人はその商品に対して懐疑的な見方をすることは明らか。

だからこそデータで示さないと、人間は動きません。

乗ってみたいな、と思うところにすら行きません。

この方の詳細については書きませんが、言い方は悪いですがバカなんだなと思ってみています。

開発者が直感で作るのはいいとして、人間を納得させるにはデータって必要です。

ただし、勘違いしてはいけないと思うのは、科学が完璧ではないですし、体感という感覚についてはもっとあやふやなもの。

しかし、ある程度の科学性は必要で、納得させるのはデータです。

科学は完璧ではない

科学は完璧ではないというのは当たり前のことですし、いまだに解明されていないこともあります。

例えば、ちょっと前に取り上げた、方向音痴と性別差の話ですが、

サイクルガジェットの著者は、女性のほうが方向音痴が多いという前提で記事を書いていますが、科学的なところでいうと、方向音痴に性別差はないというのが今の常識です。

より具体的に言うと、女性のほうが自称方向音痴が多いけど、実際に知らない土地で歩かせてみると、性別差は出ないというのが今の常識。

女性脳とか男性脳とかについても書いてますが、これもハッキリとしたものは解明されていなくて、今の段階では疑似科学です。

脳科学の分野だと実は疑似科学ってそれなりに多くて、疑似科学を信じている人も多い。

ちゃんと調べて書かないと、疑似科学を元に間違った情報を書いてしまうので、要注意分野なんですね。

で、いきなりホイールの話に行きます。

スポークの結線については、科学的なデータを取ると、剛性に影響しないというのが定説です。

これの剛性評価って、ホイールに静的荷重を加えて変形量を見る実験だったと思うのですが、その評価法では結線の有無で剛性に差が出ないというデータがあったはず。

しかし、もしかしたら回転体として実走においては違いが出ているのかもしれないわけで、それを評価する方法を考えれば、もしかしたら有意な差が出るかもしれないし、出ないかもしれない。

結線すると体感としては変わるという意見も多いわけで、データ上の数字が意味することと、体感での違いの乖離をどうやって埋めるのか?というのが科学的な態度な気がします。

この話題は意見が二分しているわけですが、もしかしたら評価方法、データの取り方を変えれば違う結果が出るかもしれません。

出ないかもしれません。

ただ、最終的にアンチ派を納得させうるのは、やっぱデータなんですよね。

実験室でのデータの取り方と、実際に外を走っているときでも違うはずですので、何かしらデータの取り方を工夫しないと有意な差は出ないのかもしれません。

リムの軽量化

例えばほかにも、リムの軽量化問題があります。

軽量リムのホイールに乗ると、多くの人は重量差以上の感覚に感じると思います。

SACRAさんの著書では、エネルギー論としてリムの軽量化の効果はほとんどないことについて言及していますが、確かにエネルギー論としてみると、その通りです。

しかし、体感する差は、もっと大きく感じる人が多い。

理論やデータ上の数字と、体感が必ずしも一致していないわけです。

体感という、非常に曖昧で、評価が困難な主観だから乖離が生じるという結論でもいいんですが、それだけではつまらない。

もっと違った理論から、体感とデータの乖離を埋める手法もあるのではないか?と思ったりもします。

先日書いた記事でもそうなんですが、

https://roadbike-navi.xyz/archives/13631/

理論的なところでいうと、重心が高いほうが安定性が高いとなります。

しかし、真逆に感じる人のほうが多いような印象もあります。

それも体感という曖昧なものを評価基準にするからおかしくなる、という結論でもいいのですが、それだけでもつまらない。

重心が低いほうが地面に近い分、潜在意識として安心感を感じている可能性もあるでしょうし、いろいろ理屈付けを考えてみると、意外と面白かったりします。

で、最初に話が戻りますが、

これ自体はある意味では正論なんですが、従来の理論とは違う方向の自転車を開発したならば、多くの人は懐疑的にみます。

だからこそ、理論やデータを出して、まずは興味を持ってもらうことが大切。

単に【乗れば分かるんだ!】だけでは、言い方は悪いですが頭がおかしい人との区別がつかないので、乗ってみようというところにすら行きません。

乗れば分かるだったのに、乗ってさえもらえないんです。

乗れば分かる、乗れば分かると声を大にして主張しても、ただのバカだと思われて、乗ってさえもらえない。

それが現実。

大手メーカーだと、そういう従来の説とは違う新製品を出した場合、社外秘に当たらない程度にデータを公表して興味を惹きます。

こういう剛性が〇%上がったとか、回転性がどれくらい上がったとか・・・

まあ、セラミックベアリングの商品とか、パーツ単体で取り付けてない状態でグルグル回転させて、

みたいに宣伝しますが、実態として、自転車に取り付けてみると、ほかの抵抗のほうが大き過ぎて大した効果ではないことも多いです。

セラミックベアリングのプーリーとか、その典型例ですよね。

セラミックベアリングのBBとかも。

こういうのはさすがに誇大広告の要素がありますが、データや理論も出さずに、

これでは、そもそも乗ってみたいという気持ちにすらならない。

乗ってもらえばわかるはずなのに、乗ってさえもらえない。

いろんな考え方があるとは思うんですが、結論って一つではないこともあるし、体感という面で言うと、人それぞれ過ぎて評価不能な領域。

だけど、ロードバイクに乗る上で、体感とかフィーリングって大切なんですよね。

このバイク、全然進まない感じがする、という体感があったとして、それがデータ上ではどう表現できるのか?

従来の評価法だけに捉われるとわからないのかもしれないですし。

ただし、冒頭でも書いたように、疑似科学を真顔で広めようとする人もいます。

実歯こういうほうが厄介で、疑似科学であることを知らずに宣伝するだけ、ホントややこしい。

ネット上の情報なんて、当サイトも含めて間違いだらけなんでしょうけど、情報を取捨選択できる能力がないと、疑似科学をそのまんま受け取る結果にもなります。

重心と安定性の理論と体感

上でも少し書きましたが、こちらの記事の件。

重心は高いほうが安定性が高いというのは、物理学です。

何名かからメールも頂いてますが、振り子の原理だろうと思います。

自転車だと上下逆ですが、この実験では上からつるした重りの動きを観察しています。

自転車だと、タイヤが接地面で固定拘束されているという風に捉えて、上の人間が動くと思っていただければ。

重心が高い自転車=動画の中の紐が長いもの、重心が低いもの=紐が短いもの、と考えてもらえば。

紐が短い重りは、動きが速いのに対し、紐が長い重りはスローペースで動いてます。

つまり、重心が高い自転車のほうが安定性が高いと言えます。

短い紐のものは、せわしなく左右に動いているので。

で、その上でですが、読者様からも指摘いただいてますし、恐らく多くの人の【体感】という面では、重心が高いほうがヒラヒラして安定性が悪い、と感じるように思います。

もちろん、これと違う体感の方もいるんでしょうし、あくまでも体感という感覚の話。

なぜ理論と体感が一致しないのか?と考えると、私の頭では、

この程度しか思いつきませんでしたw

とはいえ、BBハイトの差なんて数ミリですし、どうなんでしょう?

まあ、体感という客観視できない要素なので、ここの答えを出すのは難しいところです。

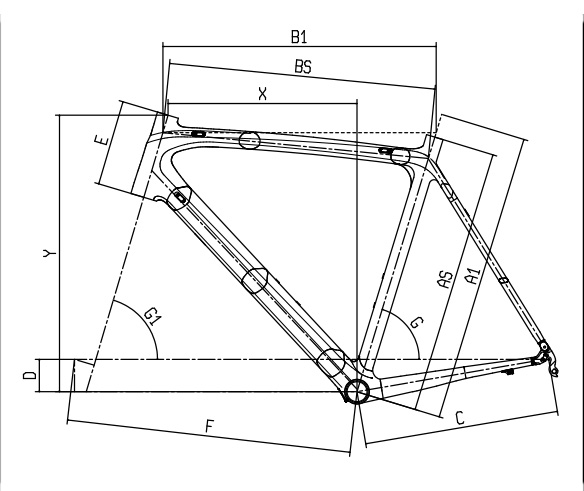

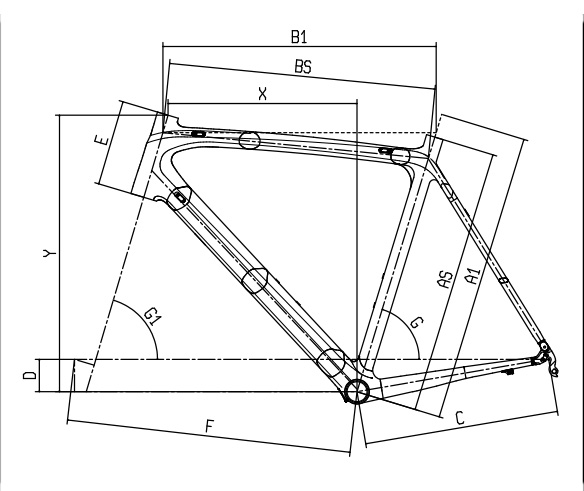

BB下がりという観点でいろんな車種をみると、例えばピナレロドグマF12はサイズにもよりますが67mm~72mm、ジャイアントのTCR ADVANCRDは65mm~67.5mm、キャノンデールのスーパーシックスEVOは69mm~74mm、LOOKの795 BLADE RSは全サイズで65mmなどなど。

※テキトーに炙り出しているので、サイズも大雑把な分類でのBB下がりです。

BB下がりが大きい=BB位置は低いという意味。

| フレームサイズ | 小さめサイズ | 真ん中サイズ | 大きめサイズ |

| ピナレロ ドグマF12 | 67mm | 72mm | 67mm |

| ジャイアント TCR AD SL | 67.5mm | 67.5mm | 65mm |

| キャノンデール スーパーシックスEVO | 74mm | 72mm | 69mm |

| LOOK 795 BLADE RS | 65mm | 65mm | 65mm |

| LOOK 765 | 68mm | 68mm | 68mm |

| S-WORKS TARMAC SL6 DISC | 74mm | 72~74mm | 72mm |

| S-WORKS VENGE DISC | 74mm | 72mm | 72mm |

| S-WORKS ROUBAIX | 77.5mm | 76mm | 74.5mm |

| ジャイアント DEFY AD PRO | 75mm | 75mm | 70mm |

同じメーカー同士で比較すると、レーシングバイクとエンデュランスバイクの場合、エンデュランスのほうがBB下がりが大きい(=BB位置が低い)ようです。

なぜかTIMEは、BBハイトの記載があるもののBB下がりはありませんでした。

スペシャは総じてBB位置が低め、LOOKは明確に高めです。

エンデュランスとして比較した場合、LOOK765とスペシャライズドのルーベでは、BB下がりが全く違うレベルです。

試乗したときに、サイズ感はリーチとスタックでわかると思うんですが、

試乗してみて、この乗り味好きだなと思ったら、もしかしたらBB下がり、BBハイトにも秘密があるかもしれません。

二台目以降のロードバイクを選ぶときに、少し気にしてBB下がりを見てみるといいかも。

ただし誤解しないで欲しいのは、BBハイト、BB下がりだけでも重心は決まらないかもしれません。

BB下がりが小さい(=BB位置が高い)場合、サドル高さも上がるので、一般的には重心は上がる方向ですが、それ以外の要素も関係する可能性はあります。

コメント

高はしです。

実際の感覚と理論データとの乖離の理由は、主として二点だと思います。

1)データ取得における誤差

2)モデル化の間違い(は言い過ぎかも。モデル化の不足でしょうか?)

たとえば、安定性として振り子を示すことは、周期や動作量と変位角を説明するのにはよいですけど、振り子は必ず中立位置に戻りますが、自転車は中立位置が安定位置とはいえないことを考えないとマズい時がある、みたいな?

感覚って、なにを感じて、そう思うのか?を理解するのが難しいです。

「硬い」という感覚だって、変位量を捉えてそう感じるのか?衝撃や振動だったりするとどんな周波数帯域なのか、みたいに。モデル化や評価方法で、答えが変わってくるのだと思います。

コメントありがとうございます。

>自転車は中立位置が安定位置とはいえないことを考えないとマズい時がある

それですよね。

純粋な振り子とみることも無理があるなと思ってます。

まあ、感覚という曖昧過ぎる主観に対し、

>変位量を捉えてそう感じるのか?衝撃や振動だったりするとどんな周波数帯域なのか、みたいに。

主観をもっと具体化していく必要もありそうで、そもそも感じている不安定性について定義する必要もあるかと。

>主観をもっと具体化していく必要もありそうで、

そうだと思います。課題を正しく捉えないと、正しく回答できないですよね。

「不安定」にしても、倒れようとするからなのか、復元しようとしないからなのか、操作がトロいからなのか、敏感すぎるからなのか、いずれも「不安定」と感じそうですよね。

コメントありがとうございます。

まさにそれです。

安定性といっても、より具体的にいうとなんなの?というところで、話が全て変わりうるのかなと思ってます。