ずいぶん前にも取り上げた件ですが、一審判決が出たようです。

広島市中区の平和記念公園内にある市道で、側溝のふたが裏返っていたために自転車で転倒してけがを負ったとして、市内に住む男性(74)が道路を管理する市に約320万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、広島地裁(絹川泰毅裁判長)であった。判決は「市道の管理に瑕疵(かし)があった」として、市に約215万円の賠償を命じた。

以前書いた記事によると、示談交渉では過失割合9:1(市の過失が9割)、賠償額は約42万円とあります。

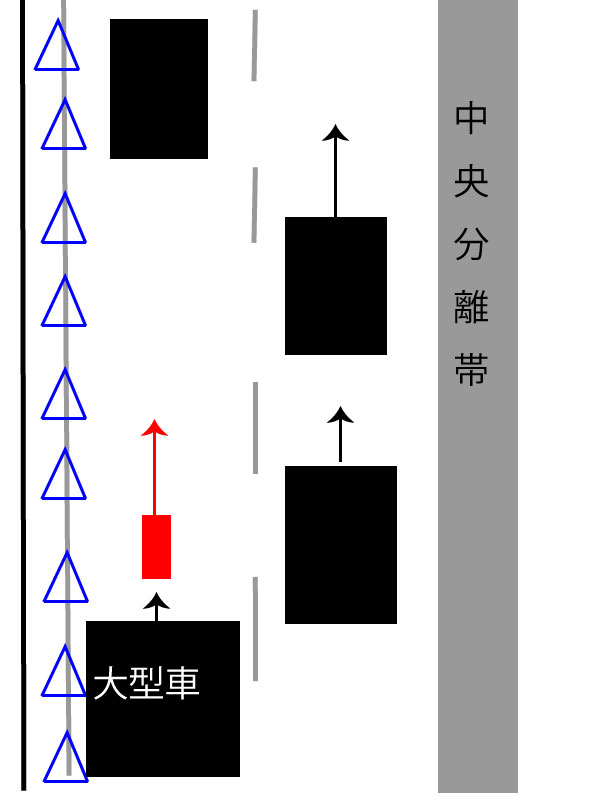

争点は?

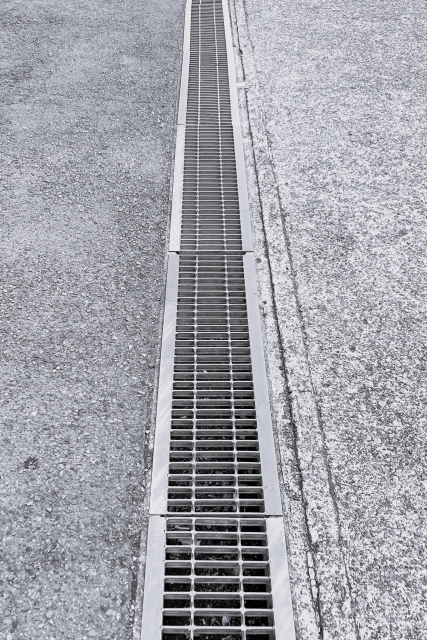

※画像は事故現場とは無関係

まだ地裁判決が出たばかりですし、控訴期限は判決文を受け取ってから2週間あるのでどうなるかは不明。

以前の報道と照らし合わせて考えれば、争点は過失割合ではなく被害総額ではないか?と思われますが、とりあえず判決文が出回るのは結構先になると思われますので争点がどこにあったのかも含めて不明です。

この手のグレーチング事故の場合、判例により過失割合などを含めてバラバラです。

国賠なので「道路構造が通常有するべき安全性を欠いていたか?」や「管理体制の不備」が問われます。

あとは自転車側の注意により事故発生を回避出来たのか?により自転車側の責任も検討されるわけで、その事故状況次第。

実際、自治体側の責任を一切認めなかった判例もあるし。

逆さグレーチングなら無過失で済むことはまずないとは思われますが。

18条1項

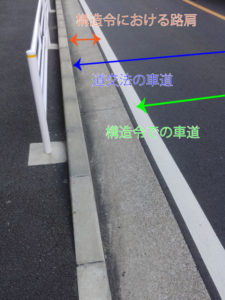

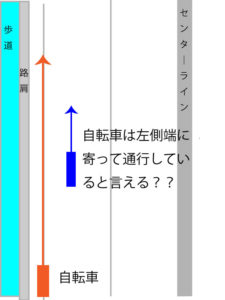

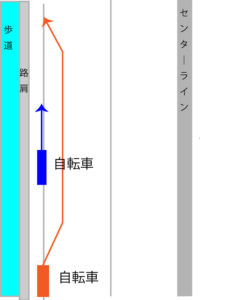

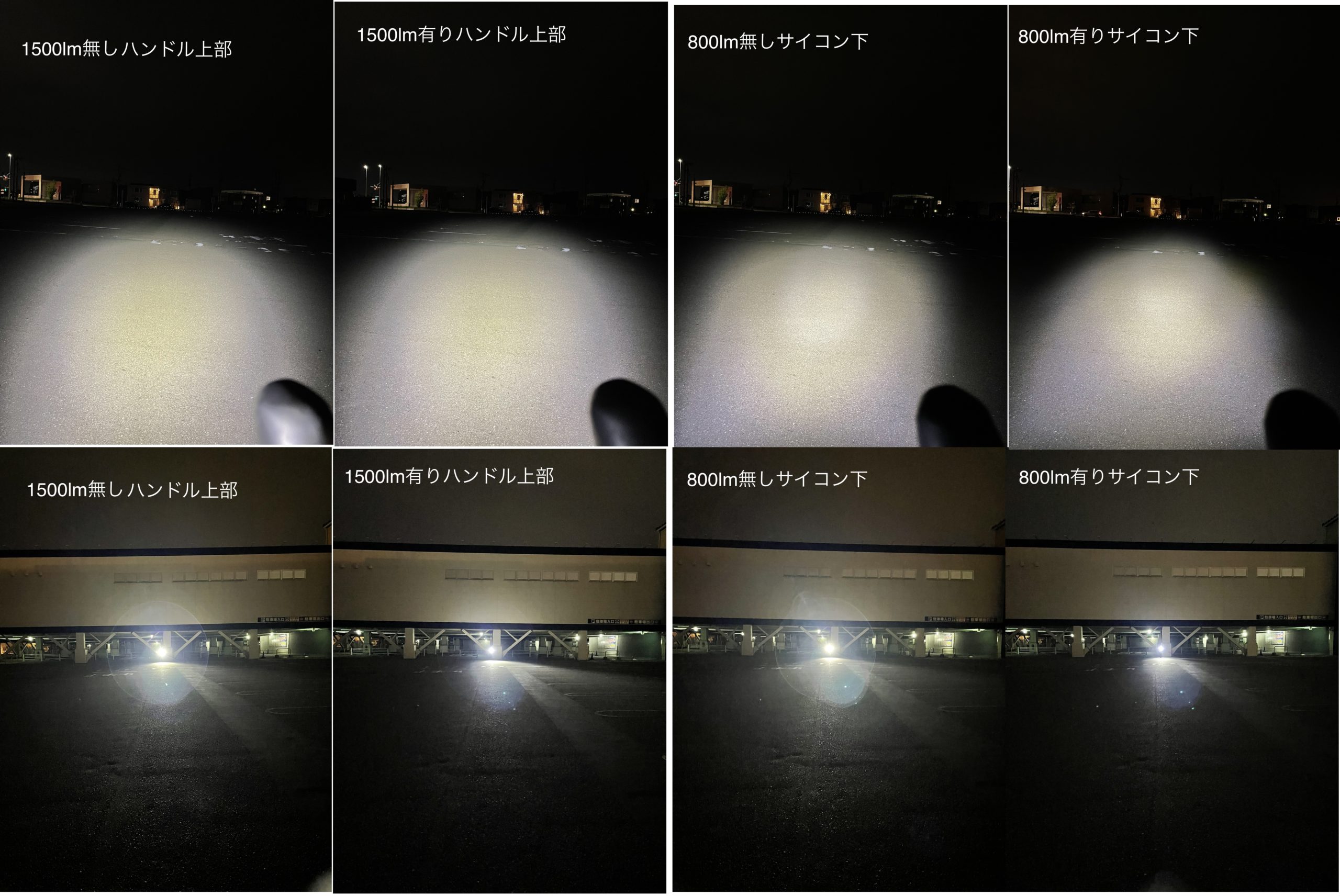

道路交通法18条1項は軽車両について、道路(車道)の左側端寄り通行を義務付けしています。

この規定、側溝や路肩のエプロン部など走行に適さない部分を避けた上で左側端に寄ることとされます。

側溝は当然走行には適さない危険領域だし、エプロン部も傾斜がある上に道路上のゴミも溜まりやすくパンクリスクもある。

道路交通法には路肩という定義はなく、車道外側線も道路交通法上は何ら意味がない法定外の区画線。

なので側溝やエプロン部を通行することは違法ではないにしろ、リスクが高いのですべきではない。

考え方としては、通行に適さない部分を通行するなら注意義務が加重されます。

通行するのが違法ではないにしろ、通行に適さない構造なことも明らか。

ロードバイク乗りは自然と避けますね。

18条1項の立法趣旨は、

・速度が遅い車両を左側にして右からの追い越しを促す

・対向車との接触リスクを減らす

本来、車両通行帯があろうとなかろうと、考え方は同じです。

同条1項の「道路の左側に寄って」とは、軽車両の通行分を考慮し、軽車両が道路の左側端に寄って通行するために必要とされる部分を除いた部分の左側に寄ってという意味であり、「道路の左側端に寄って」とは、道路の路肩部分を除いた部分の左端に寄ってという意味である(宮崎注解)。このように自動車及び原動機付自転車と軽車両とで若干異なる通行区分をしたのは、速度その他通行の態様が著しく異なる両者がまったく同じ部分を通行すると、交通の安全と円滑が害われるおそれがあるためである。もっとも軽車両がまったく通行していない場合に自動車または原動機付自転車が道路の左側端まで寄って通行することまで禁止したものではないだろう(同旨、法総研・道交法87頁)。

ところで、キープレフトの原則の本来の趣旨は、通常走行の場合はできるだけ道路の左側端を通行させ、追い越しの場合は道路の中央寄りを通行させることにより種々の速度で通行する車両のうち、低速のものを道路の左側端寄りに、高速のものを道路の中央寄りに分ち、もって交通の安全と円滑を図ることにあるとされている(なお、法27条2項参照)。右のような趣旨ならひに我が国の道路および交通の現状にかんがみると、18条1項の規定をあまり厳格に解釈することは妥当ではなかろう。

判例タイムズ284号(昭和48年1月25日) 大阪高裁判事 青木暢茂

要は追い越ししたい車両は右側から追い越しを促す(左側からの追い抜きをさせない)ことにあるわけで、自転車が左側から追い抜きする余地がなく、それでいてエプロン部など道路の危険を避けた上、仮に多少ふらついても歩道の縁石などに接触するリスクを避けていればそれで十分。

まあ、いまだに車両通行帯と複数車線道路の違いを理解できずにゴネている方もいらっしゃるようですが、結局のところ「18条1項には罰則がない」ことをフル活用したいだけのようなので、法律を理解できない人なのかと。

側溝やグレーチング事故の中には防げる事故もありますし、無意味にグレーチング上を通行しないことが大切かと。

一応、ロードバイクが関係した判例を挙げておきます。

コメント