個人的にはまあまあどうでもいい話なんですが、定期的に沸いてくるクレーム。

自分で納得行くまで調べてください

こちらにも書いてますが、

含まないかと。

あえて言わせてもらいますが、納得行くまで自分で調べて頂ければ。

この手の話についてなんですが、最終的に疑問が残るときは立法経緯から調べるといいと思います。

38条2項と3項は昭和42年に新設された規定ですが、

・なぜその規定を作ったか?

これらについては、昭和42年(1967年)12月の警察学論集「道路交通法の一部を改正する法律」(浅野信二郎、警察庁交通企画課)に書いてあります。

昭和42年改正は、旧71条3号と旧38条1項と2項の関係を整理し、新38条2項と3項を新設。

| 現行法 | 旧規定 |

| 38条1項 | 旧71条3号 |

| 38条2項 | 新設 |

| 38条3項 | 新設 |

| 38条の2 | 旧38条1項と2項を統合 |

かなり重要な変更があったので、警察学論集でも横断歩行者の保護について6ページも割いて解説してます。

というよりも、昭和38年改正による旧規定が怪しくて、横断歩道がある交差点で何条が適用されるのか判例と警察庁の見解が割れていたりする。

それらを整理し、現38条2項と3項を新設したので、説明も気合いが入ってます。

2項の設立経緯は、

警察学論集によると、昭和41年の交通事故による死者数が13904人中、横断歩道を横断中の歩行者は463名だそうな。

判例でも、空気読めずにかっ飛ばした事故はあります。

まあ、一時停止しちゃダメではないので、したいなら構いませんし。

2項の義務がなくても、対向車が渋滞停止していたら38条1項前段の義務がより高度に求められるだけ。

3つのポイント

38条2項の解釈のポイント。

昭和42年に新設された内容と現行規定は内容が同じですが、昭和42年時点で検討します。

横断歩道の直前で停止している車両等

「横断歩道の直前」とは対向車線も含めて「直前」と呼べるのか?という疑問がまずありますが、一つポイントになるのは44条3号。

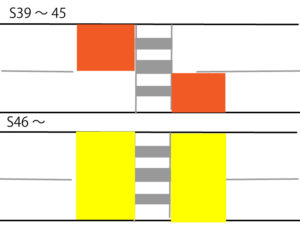

現行規定では「横断歩道等の前後の側端からそれぞれ前後に5m」が駐停車禁止ですが、昭和39年~45年はこうなってました。

これの範囲はこのように説明されてます。

わざわざ昭和46年改正時に「前後5m」に改正したことからも明らかなように、44条3号(昭和39~45年)が規定する「横断歩道の手前の側端から前に」とは同一進行方向車線しか意味していない。

38条2項が規定するところの「横断歩道の直前」というのも、同じく同一進行方向車線のみなんだと理解できます。

そうじゃないと旧44条3号との整合性も取れないので。

側方を通過してその前方に出ようとするとき

38条2項でいうところの「側方を通過してその前方に出ようとするとき」に対向車も含めていると解釈するのは無理がある。

52条2項(車両の灯火)では、「他の車両等と行き違う場合」とありますが、対向車とは行き違う関係でしかなく、「側方を通過して前方に出る」というのは同一進行方向車線のみなんだと理解できます。

立法当時の説明

何度も警察学論集を引用してますが、もう少し引用範囲を広げてみます。

しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。

まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。

そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。

「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

「車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため」に起こした事故を防止したために新設された規定ですが、対向車を「前車」とは呼ばないし、対向停止車両に対し「後方から来る車両等は」とも言わない。

「車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため」とありますが、「停止中の前車」に対応したのが38条2項、「進行中の前車」に対応したのが38条3項だと読み取れます。

次に国会議事録。

第58回国会 参議院 法務委員会 第20号 昭和43年5月23日

○政府委員(鈴木光一君)

歩行者保護の観点から、三十八条の二項に、その前の条文と一緒につけ加わったわけでありますが、交通整理の行なわれておらない横断歩道におきまして、横断歩行者が渡ろうとして車が横断歩道の直前にとまっておるときには、うしろから行った車もとまりなさいという規定と一緒に、そういう横断歩行者の保護を確保する意味において、その手前三十メートルでは追い抜かないようにということで、こういう類型の事故が非常に多いという観点からこの条文ができたわけであります。

そのほか、判例(業務上過失致死傷)をいくつか検討しても対向車の渋滞停止を38条2項の義務としている判例もないし、総合的に判断すれば同一進行方向車線のみなんだと理解できます。

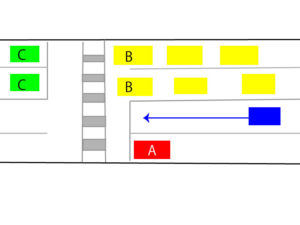

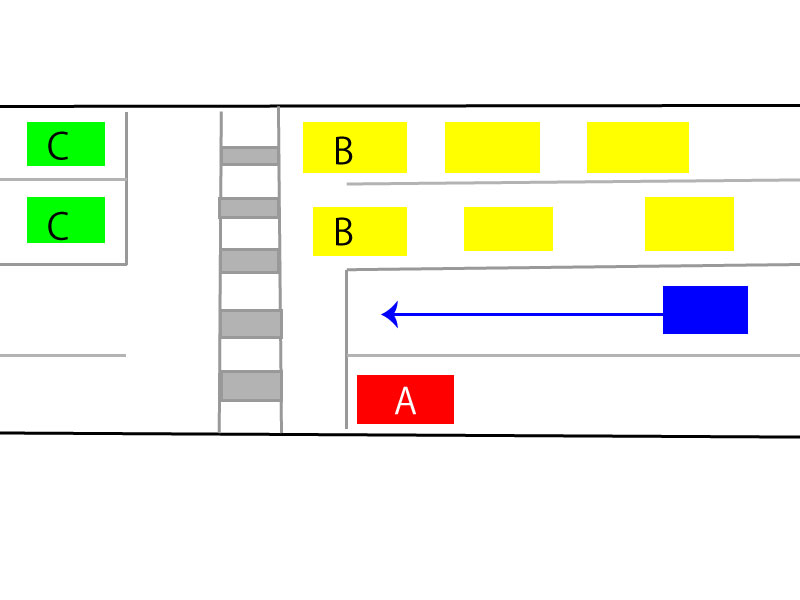

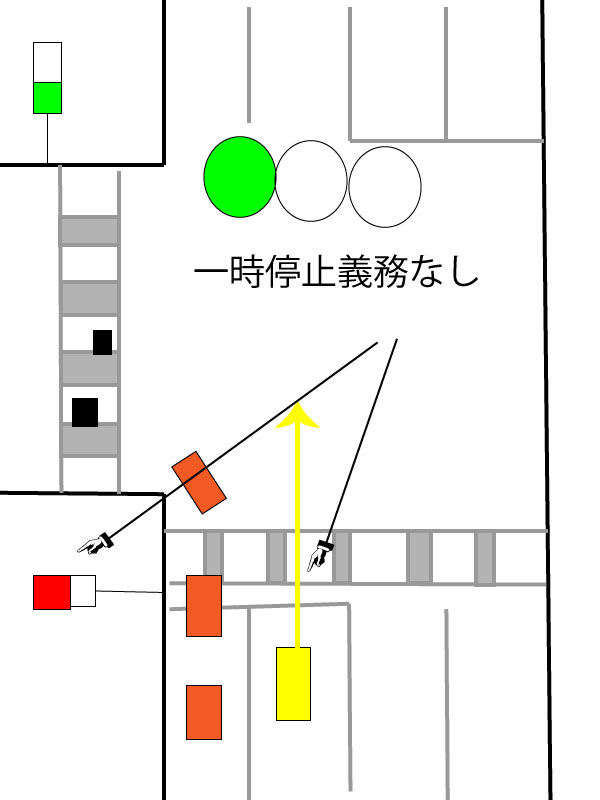

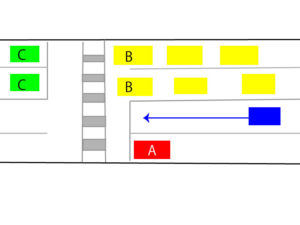

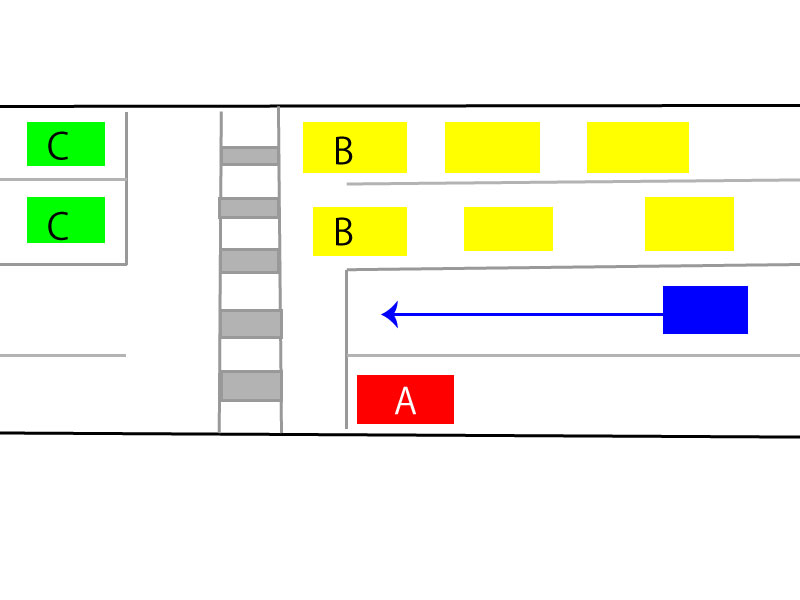

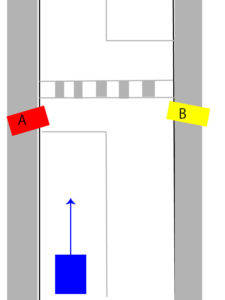

なお、以下のような場合。

Aがあるときは38条2項の義務があるとなりますが、Bがあるときは38条1項前段によりかなり減速するという解釈になる。

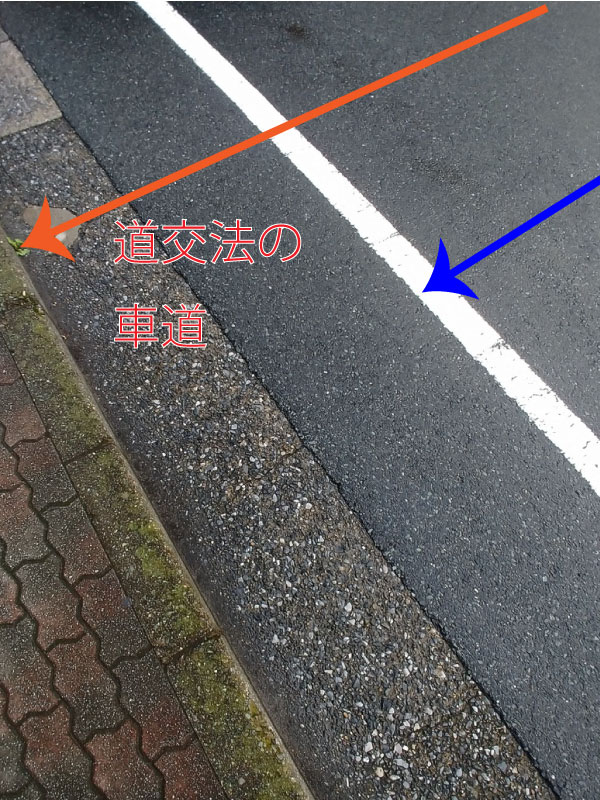

17条4項括弧書きにより、38条の解釈も「歩道等と車道が区別された道路では車道」という意味になるので。

歩道等を横切り車道に進出する車両が一部でも車道に進出していたら38条2項の義務ありと解釈されますが、これについてはたぶんよほどのことがない限りは検挙対象ではなくて、1項前段の義務を完璧に果たしていれば文句の付けようがないと思われます。

検挙しようと思えばできるとは思うけど。

横断歩行者保護(38条関係)の重要な改正は昭和42年と46年なので、その近辺の国会議事録や警察学論集、月間交通、判例を見るのが一番かと思います。

横断歩道を横断する自転車が38条1項の対象なのかについても、条文だけみてもイマイチ分かりにくい。

当時の警察庁の説明など「立法趣旨」から考えないと理解しにくい規定は道路交通法には多々あるので、条文だけみて判断するのではなく立法趣旨から検討していくのがベスト。

ただまあ

不思議なもので、民事判例では対向車の停止状態について38条2項の義務違反とした判例は少なくとも2つ見かけます。

これが何を意味するかですが、民事(刑事もですが)ってなぜか豪快に法律の適用を間違う判例はそれなりにあるのが実情。

けど不思議なもので、存在しない義務違反を認定したにも関わらず、過失割合自体は「相場通り」だったりする。

一応、判決には理由を付けないとまずいのでダラダラと判決理由を書いてますが、裁判の当事者からすれば説示内容がメチャクチャでも過失割合が有利ならそれでいいわけで。

こんな判例もありますよ。

クルマで信号無視して切符切られた人が、「黄色や!」として争ったもの。

(1) 被告人は,平成27年7月12日午後8時11分頃,大阪府内の道路において,赤色の灯火信号を看過してこれに従わないで,停止線を越えて普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)を運転して進行した。同所付近で交通取締りに従事していた警察官らは,上記事実を現認したことから,直ちにパトカーを発進させて追跡を開始し,被告人車両を停止させた。警察官らは,被告人に対し,赤色信号無視を現認したなどと告げて降車するように求めたが,被告人が,黄色信号だったと主張して違反の事実を認めず,降車を拒否し,運転免許証も提示しなかったこ

とから,被告人を道路交通法違反(信号無視)の現行犯人として逮捕した。

(2) 被告人は,交通取締りの現場や逮捕後に引致された警察署で,警察官らに対し,対面信号機が赤色であったことを示すパトカーの車載カメラの映像(以下「本件車載カメラ映像」という。)の提示を求めたが,警察官らは,その映像が存在するにもかかわらず,そのようなものはないと言って拒否した。警察官らは,被告人を釈放した後,交通反則切符を作成し,被告人に対し,交通反則告知書の記載内容及び交通反則通告制度について説明したが,被告人が「信号は黄色や」などと上記主張を繰り返し,交通反則告知書の受領を拒否したことから,本件を受領拒否事件として処理することとした。

(3) 被告人は,検察官から取調べを受けた際も,対面信号機は黄色であったと主張したが,その後,本件車載カメラ映像を見せられると,赤色の灯火信号を看過した事実を認め,交通反則通告制度の適用を求めた。検察官は,平成28年4月5日,被告人を起訴し,第1審裁判所は,公判期日を開いて審理した上,同年6月14日,公訴事実どおりの事実を認め,被告人を罰金9000円に処する判決を言い渡した。

これに対し大阪高裁は

その場でドラレコ見せてれば被告人は素直に反則金払ってたヨ!

だから裁判打ち切りにするヨ!

と画期的な判決を出してしまい、最高裁が全否定する笑。

2 原判決は,被告人が交通反則告知書の受領を拒んだのは,本件車載カメラ映像が存在するにもかかわらず,そのようなものはないと言って提示を拒否した警察官らの不誠実な対応が一因を成しているというべきであるから,そのことを棚に上げ,一旦交通反則告知書の受領を拒んだ以上その効果は覆せないなどとして,道路交通法130条2号に当たると解するのは,信義に反するものであり,被告人が本件車載カメラ映像を見せられた後,速やかに交通反則告知書受領の意思を示した本件のような場合は,被告人が一旦交通反則告知書の受領を拒むという事態があったとしても,同号に当たらないと解するのが相当であるとする。

しかしながら,上記の事実経過のとおり,被告人は,警察官らが交通反則告知書の記載内容及び交通反則通告制度について説明をした際,赤色の灯火信号を看過した事実を否認して交通反則告知書の受領を拒否したのであるから,道路交通法130条2号に該当する事由があることは明らかである。なお,被告人が赤色の灯火信号を看過したことを示す証拠である本件車載カメラ映像の提示を求めたことに対し,それが存在するにもかかわらず,警察官らがそのようなものはないと述べたことがあったとしても,交通反則通告制度においては,同号該当性を否定する事情とはならないというべきである。したがって,第1審裁判所が不法に公訴を受理したものということはできない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/088695_hanrei.pdf

三審制なので、下級審はたまに意味不明な判決を出す。

世の中そういうもんです。

法律解釈に納得がいかないなら、納得行くまで自分で調べてください。

複数の資料や判例などを検討して結論を導くのと、持論だけで解決するのでは重みが違うかと。

けど、義務がなくても一時停止しちゃダメではないので、一時停止したほうがより丁寧なことには変わりありません。

執務資料も改訂版が出たっぽいですが、古い判例などは整理しないのかな。

明らかに不適切な判例も載っているのがちょっと気になる。

コメント