ちょっと前に書いた「追いつかれた車両の義務」の続き。

いくつかの著名な解説書から検討します。

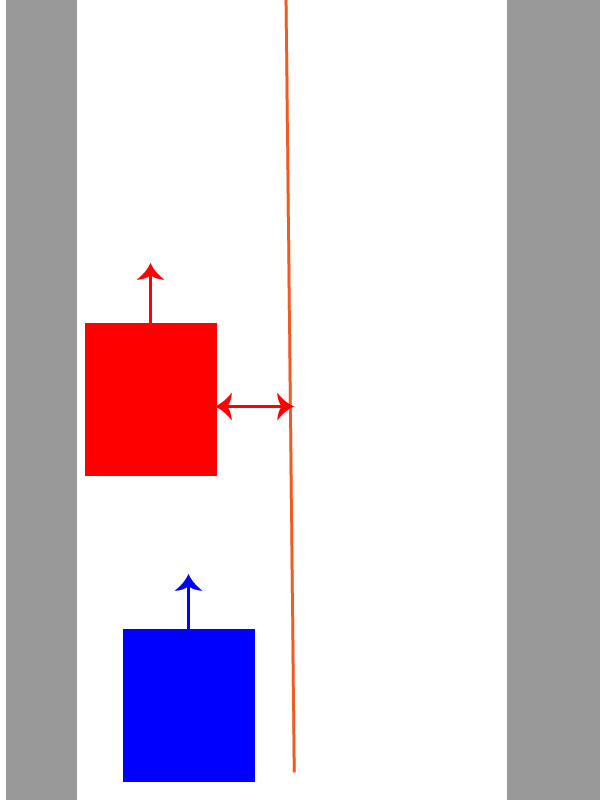

道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合

27条2項にある「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合」の解釈。

「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合」とは、後車がその進路を変えない限り、道路の右側部分にはみ出ないで前車を追い越し、追い抜きすることができないような場合のことをいう。

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961

条解道路交通法(宮崎氏)と全く同じ記述なのは以下。

| 著者 | 出版 | 発行年度 | |

| 註釈道路交通法 | 横井大三, 木宮高彦 | 有斐閣 | 1961 |

| 詳解道路交通法 | 木宮高彦、岩井重一 | 有斐閣 | 1977 |

| 逐条道路交通法 | 交通法令実務研究会 | 警察時報社 | 1987 |

※詳解道路交通法は「横井註釈」の改訂版に近い。

ですが宮崎氏は後の注解道路交通法にてビミョーにニュアンスを変えています。

「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合」とは、追いつかれた車両がその進路を変えて道路の左側端に寄らない限り、追いついた車両が道路の右側部分にはみ出ないで前車を追い越すことができない場合のことをいう。

宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966

※「道路交通法ハンドブック(警察庁交通企画課)」は注解道路交通法とほぼ同じ記述。

これに進路を譲らなければならない

次に「これに進路を譲らなければならない」の解釈。

まずは宮崎注解から。

「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えずに追い越しすることができるようにするため、後者の進路に当たる部分をあけてやることをいう。

宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966

次に横井註釈。

「進路を譲らなければならない」とは、道路の端に寄って進路を空け、相手方の車両を自己の運転する車両より先に通行せしめることをいう。「進行を妨げてはならない」(34条)よりも、より厳格である。多くの場合、一時停止または徐行する必要がある。

横井大三, 木宮高彦、註釈道路交通法、有斐閣、1961

※道路交通法ハンドブック(警察庁交通企画課)も横井註釈とほぼ同旨。

※「逐条道路交通法」、「道路交通法解説(警察庁交通局)」などは詳しい説明がなく、「譲らなければならない」と書いてあるのみ。

結局のところ

こちらにも書いた通り、

道路交通取締法から道路交通法になるにかけて、立法者である警察庁の意図としては「左側端に寄ること」のみを求めていたとしか思えないのですが、ほかにも1960年代の一般向け解説書(警察庁が著者)、交通取締の要点の解説書などをみても

義務=左側端に寄って進路を空けることのみ

としか思えないです。

その解釈に立つと、昭和39年に軽車両が避譲義務から外れた点や、40条(緊急車両)についての条解道路交通法の解説など全て整合性が取れるので。

以前も書いたように、27条2項と40条2項はともに「進路を譲らなければならない」としてますが、両者は決定的に違う面があるので、参考にはならないと思う。

| 27条2項 | 40条2項 | |

| 対象 | 同一進行方向のみ | 対向車も含まれる |

| 一時停止義務 | – | 40条1項で交差点進入禁止&一時停止義務が定められていて、小道が交差しても交差点なので1項の義務から一時停止することになる。 |

道路交通取締法時代は、「進路を譲るために道路の左側によらなければならず」。

道路交通法(昭和35年)になり「道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない」。

言葉の順番が逆転してますが、この近辺の警察庁の説明(宮崎氏含む)って解釈を変えてないのよね。

進路を空けることしか求めてないように思うし、ジュネーブ条約でいう、

追い越されるときは、自己が進行する方向に適応した側の車道の端にできる限り寄り、加速しないでいること。

この意味しかないんじゃないかとすら思えます。

27条の規定の趣旨についても、「追い越しの」安全と円滑なのであって、「円滑」が目的じゃないはず。

イマイチ謎が多い規定ですが、

・道路交通取締法→道路交通法の変遷

・軽車両が27条から外れた経緯と整合性

これらから見ると、義務としては左側端に寄ること以外には求めてないのだろうと思わざるをえません。

ちなみに昭和42年の警察の道路交通法捜査マニュアルみたいな本があるのですが、捜査の要点としてはこのように書いてあります。

<捜査の要点>

1、前車(違反車)と後車の車種、優先順位、速度

2、道路左側部分の幅の広さ

3、違反車の車体幅と進路コース

4、違反車が右側に寄って進路を譲る余地の有無

5、違反走行距離と現認場所

6、道路及び交通の状況及び現認場所

7、違反の動機・原因

<事実の書き方>

①進路避譲不履行

被疑者は、法定の除外事由がないのに、昭和○○年○○月○○日午後○時○○分ころ、○○自動車第○○○○号を運転中、○○県○○町○丁目○○番地附近道路において、通行の優先順位が先である○○自動車第○○○○号に追いつかれた際、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がないのに道路左側に寄って進路を譲らなかったものである。

浅野信二郎、北原四郎、木宮高彦、「交通実務教本:事例中心」、警察時報社、1968

※「4」は右側ではなく左側の間違いな気がします。

寄ること以外に求めているようには思えないけど…

けど以前書いたように、元々は「進路を譲るために道路の左側によらなければならず」だった経緯から考えても、左側に寄って「進路」を空けておく以外には求めてないのだろうと。

そもそも、昭和35年以前はクラクション鳴らされたら左側に寄れという規定でしかなかったわけですが、今の時代にクラクション鳴らすとトラブルにしかならないのでやめましょう。

コメント