自転車の横断ルールって、あまり知られていないのかなと思うところがありまして。

今回は自転車の横断ルールについて解説します。

Contents

自転車の横断ルール

自転車横断帯を使って横断する義務

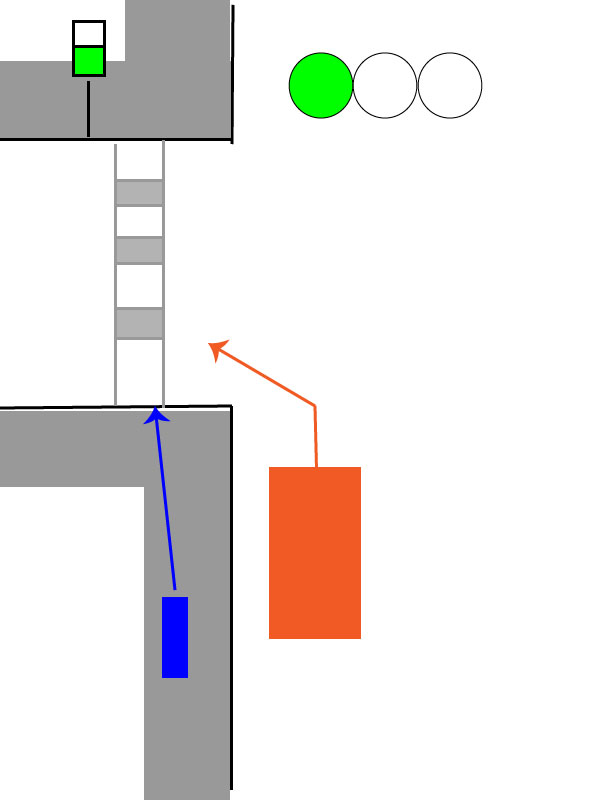

自転車が横断する際のルールですが、自転車横断帯がある付近では自転車横断帯を使って横断することになります。

第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

「付近」とはどれくらいを指すかというと、おおよそ自転車横断帯から30~50mの範囲。

けど現実的には、自転車横断帯なんて滅多に見かけない「レアキャラ」扱い。

なので現実的には横断歩道を使って横断することになります。

横断歩道の横断方法

自転車が横断歩道を横断することは禁止されていませんが、歩行者のような優先権はありません(38条1項)。

さらに歩行者が優先するのは当然なので、歩行者を妨害するおそれがあるときは自転車として横断することはできず、降りて押して歩く(歩行者にクラスチェンジ)することになります。

第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

信号がある場合は信号を守ることは当たり前。

車道を通行する車両も、「横断歩道を横断しようとする自転車」には一時停止義務がないため、歩行者化して横断したほうが無難です。

乗ったままだからと言って直ちに違反にはなりませんが。

横断歩道も自転車横断帯もない場所を横断してもいい?

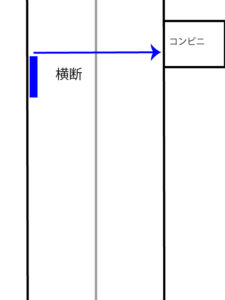

自転車の場合、「道路外に右折」(25条2項)から除外されているため、「横断」によって道路外に右折します。

この際、「正常な交通を妨げるおそれがある場合」には横断禁止です。

第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

なので車道を通行する車両がバンバン来るような状況では横断禁止になります。

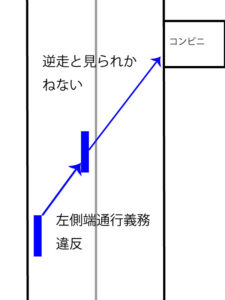

また、「斜め横断」をすると「逆走」になりかねないため、注意が必要。

幹線道路ではクルマがバンバン来ますし、事実上横断は不可能でしょう。

ノールックで確認もせずに横断する自転車もいますが、こういうのが25条の2第1項の違反。

「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくされるような場合をいう。

大阪高裁 昭和44年12月23日

自転車が横断禁止な場所

自転車が横断禁止な場所は以下。

①車両横断禁止の標識

この標識は「車両横断禁止」なので、自転車も横断することはできません。

②自転車横断帯の付近

自転車横断帯が付近にあるときは自転車横断帯を使う義務があるので、自転車横断帯から30~50m程度の範囲は横断禁止です。

③赤信号の横断歩道とその付近

歩行者用信号の「赤」については、横断してはならないルール。

横断歩道からわずかに外れた位置も信号の規制を受けるので注意。

④正常な交通を妨げるおそれがある場合

既に説明した通り、正常な交通を妨げるおそれがある場合は横断禁止です。

ノールックは禁止

ノールックでカジュアルに横断をキメる自転車が時々いますが、「正常な交通」を妨げたら違反。

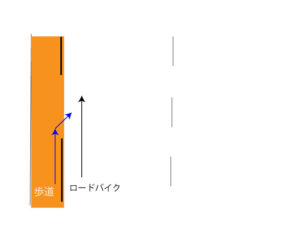

ちなみに歩道→車道にノールック進出するのも「横断」もしくは「道路外に出るための左折」です。

「横断」とは、道路の反対側の側端または道路上の特定の地点に到達することを目的として、道路の進行方向に対し、直角またはこれに近い角度をもって、その道路の全部または一部を横切ることをいい、必ずしも道路の反対側の側端に到達することを必要としない。

木宮高彦, 岩井重一、詳解道路交通法、1977、有斐閣ブックス

難しく考えずに、「ちゃんと確認してから横断する」と考えればだいたいOKです。

なお、警察庁の説明だとこの程度しか書いてありません。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント