こちらの続き。

Contents

側方間隔を具体化するメリットとデメリット

要はこの規定に具体性がないことから、事故未発生の場合には取締り対象にならないという問題がある。

第二十八条

4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

「できる限り」なので。

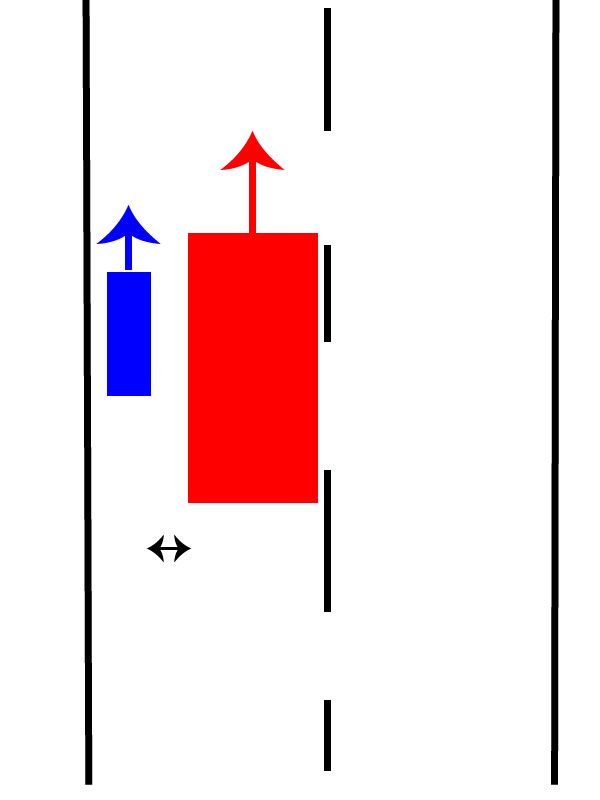

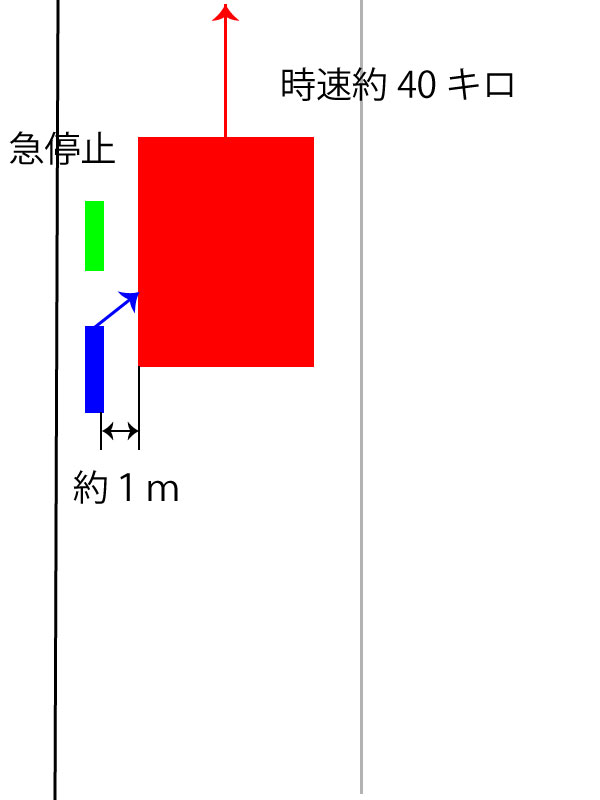

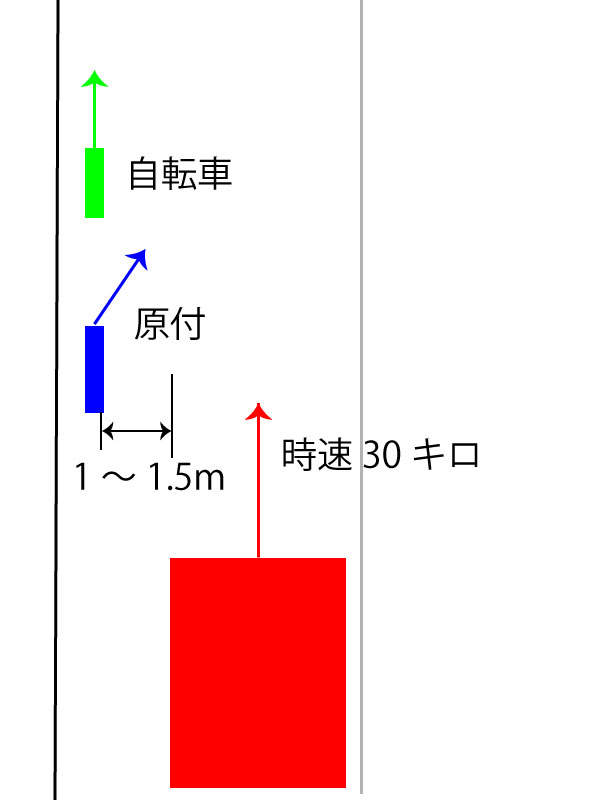

実際のところ、このように事故が発生した場合には側方間隔が問題になります。

○刑事責任

| 裁判所 | 自転車の動静 | 車の速度 | 側方間隔 | 判決 |

| 広島高裁S43.7.19 | 安定 | 40キロ | 約1m | 無罪 |

| 東京高裁S45.3.5 | 安定 | 30キロ | 1~1.5m | 無罪 |

| 最高裁S60.4.30 | 不安定 | 約5キロ | 60~70センチ | 有罪 |

| 高松高裁S42.12.22 | 傘さし不安定 | 50キロ | 1m | 有罪 |

| 東京高裁 S48.2.5 | 原付二種 | 65キロ | 0.3m | 有罪 |

| 仙台高裁S29.4.15 | 酒酔いふらつき | 20キロ | 1.3m | 有罪 |

| 札幌高裁S36.12.21 | 安定 | 35キロ | 1.5m | 無罪 |

| 高松高裁S38.6.19 | 子供載せ | – | 約42センチ | 有罪 |

| 仙台高裁秋田支部S46.6.1 | 45キロ | 20~40センチ | 有罪 |

※これらは側方間隔のみで有罪にしたわけではない。

1m+減速と解釈している判例や、フラツキ自転車には1.3mでも足りないとした判例など。

結局のところ、「事故未発生」の場合は罪に問いにくい。

例えば、このように「5項」を新設したとします。

具体化することにはメリットとデメリットがある。

| メリット | デメリット |

| 基準以下の側方間隔や速度差なら、問答無用に違反にできる。 | 立証がやや難しい。基準以上ならOKとも解釈しうるので、フラツキ自転車に対するケアがやや不十分。 |

側方間隔1m「かつ」速度差5キロ以内ならだいぶマシになるはずだし、2m以上開けたら「速度差要件」を緩和しているので、イチイチ大幅な減速をしたくないなら2m以上開ければよい。

具体化した方がメリットが大きいと思われますが、「できる限り」なんて規定にするから消極的運用に繋がるのでは?

昭和の時代から

昭和の時代から何も変わってない。

被告人に注意義務懈怠の事実があるか否かについて考えるに、一般に先行する自転車等を追い抜く場合(追越を含む。以下同じ。)、自転車の構造上の不安定をも考慮に入れ、これと接触のないよう安全な速度と方法によって追い抜くべき注意義務のあることはもとよりであるが、右の安全な速度と方法の内容は、道路の巾員、先行車及び追抜車の速度、先行車の避譲の有無及び程度、対向車及び駐停車両の存否等具体的状況によって決すべく、一義的に確定すべきでないところ、前記認定の被告人車の場合のように左側端から1mないし1.2m程度右側のところを進行中、道路左側端から0.8m程度右側を進行中の先行自転車を発見し、これを時速45キロ程度で追い抜くに際しては、先行車の右側方をあまりに至近距離で追い抜けば、自転車の僅かな動揺により或いは追抜車両の接近や風圧等が先行自転車の運転者に与える心理的動揺により、先行自転車が追抜車両の進路を侵す結果に至る危険が予見されるから、右結果を回避するため、先行車と充分な間隔を保持して追い抜くべき注意義務が課せられることが当然であって、本件においても右の注意義務を遵守し、被害車両と充分な間隔(その内容は当審の差戻判決に表示されたように約1m以上の側方間隔を指称すると解すべきである。)を保持して追い抜くかぎり本件衝突の結果は回避しえたと認められる以上、被告人が右注意義務を負うことになんら疑問はない。

仙台高裁秋田支部 昭和46年6月1日

被害者は、被告人の運転するバスが被害者の運転する自転車の右側(自転車の右把手とバスの左側面との至近距離は約42センチ位)に迫って追越しにかかられ、被害者の左側は自転車の左把手から約50センチの間隔で橋の欄干(高さ約80センチ)に遮られて左方に避譲する自由を奪われ、しかも自転車の後部荷台には同時4歳になる次女を乗車させていたことが認められるのであるから、被害者がバスと橋の欄干の間に挟まれ恐怖狼狽の余り自転車の把手操作に動揺を来しやむなく咄嗟に下車の処置を措ったと認めるのが相当であって、かかる場合、被害者に下車しないでそのまま真直ぐ進行を求めることは難きを強いることというべく、被害者が前記所論のような供述をしていることは右認定を妨げるものではない。

およそ、自転車の運転者は歩行者とは異なり、背後から自動車に追い越されもしくは自動車と対向して離合する場合には、自動車の速度とそれとの間隔の如何によっては、周章狼狽して自転車の把手操作を誤ることのあるのは経験上明らかであるのみならず、本件においては被害者は自転車の後部荷台に幼女を同乗させていたこと前記説示のとおりであるから、危険発生の蓋然性がより高度であったことは多言を要しないところである。

被告人は、水道橋の橋上左側を前記説示のような状態で自転車を運転して被告人のバスと同一方向に西進している被害者をその20m位手前の地点で現認し、しかも右橋上の幅員は僅か約5mに過ぎない狭い場所であるにもかかわらず、被害者を追越しにかかったことが認められ、元来、自動車の運転に従事する者は通行の人車等に危害を加えないよう交通の安全を保持するため万全の措置を講じつつ自動車の運転をなすべき業務上の注意義務のあることは条理上当然のことであるから、被告人としては、自己の運転するバスをできる限り右側に寄せ(被告人が被害者を追越したときのバスの右側面と水道橋の北側欄干との間隔は、約1mあったことが認められる)、被害者の運転する自転車との間隔を十分保持し、被害者の動静を仔細に注意し、臨機の措置を講じ得るよう減速して交通の安全を確保しながら被害者を追越すべき業務上の注意義務があったというべきである。

昭和38年6月19日 高松高裁

バスが子供載せ自転車に対し、側方間隔42センチで追い越しとか…

「被害者がバスと橋の欄干の間に挟まれ恐怖狼狽の余り自転車の把手操作に動揺を来しやむなく咄嗟に下車の処置を措った」とありますが、これにしても事故が発生したから問題になっているのみで、仮に事故未発生なら…

昭和30年代から現在まで変わってない…

その他、昭和59年1月24日 高松高裁判決は側方間隔60~70センチでご老人の自転車を追い抜きし、「追い抜きを差し控えるべき業務上の注意義務があつた」として有罪(昭和60年4月30日 最高裁判所第一小法廷 上告棄却)。

「追い抜きを控えるべき注意義務違反」を最高裁が是認してます。

本来、28条4項や70条って事故未発生でも違反認定は可能な気がしますが、警察は乗り気ではない。

本来、事故を防止するための規定が、事故が起きた時に違反にする規定にすり替えられている気がしますが。

具体化して数字規定にするとメリットの方が大きい気がしますが、昭和30年代から今に至るまで、なぜか検討された形跡もない。

なぜでしょう?

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント