先日書いた記事。

この記事で取り上げた動画はこちら。

原付のオバハンまじ危なすぎる

まじ後ろから見ててヒヤッとした pic.twitter.com/6OdiYE2yl5— ジョー(尼) (@4DX4ojQLuEW1waQ) April 5, 2023

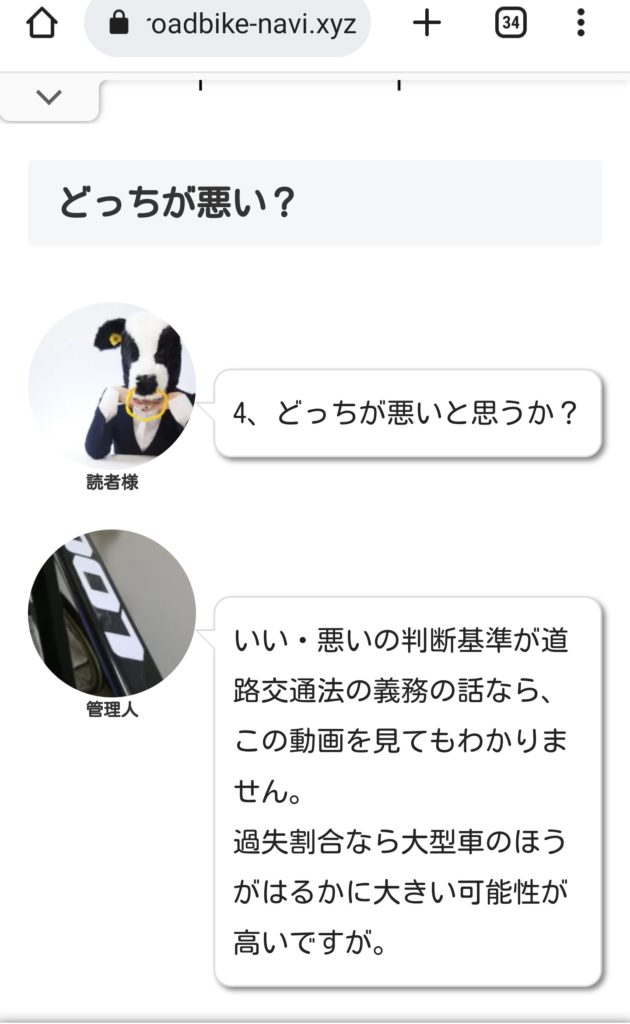

これ、先行車がいつ合図を出したか、合図を出したときに停止していたか、合図を出したときの原付との距離感などがわからない限りは「優先」がどちらなのか判断できるはずもないと書きました。

ただまあ、「直進優先」だと言い切る人もいる。

原付のオバちゃんが叩かれているけど、この場合は直進車が優先です。

原付の前方不注意も取られるけど、トレーラーの過失(進路妨害)の方が大きい。 https://t.co/OMFboc01fY

— 永田 啓一【永田式英語の本、KADOKAWAより発売中!】 (@nagata_k1) April 6, 2023

どなたかがうちの記事を提示して「間違いでは?」と指摘されたようですが、さらにうちの前の記事から一節を引用して「自分が正しい」と主張されている模様。

とうか、、、自分が貼ったリンク先を読んでいますか? pic.twitter.com/U40cNwKtBw

— 永田 啓一【永田式英語の本、KADOKAWAより発売中!】 (@nagata_k1) April 9, 2023

これね、この方が意味を理解してないからこうなるだけなんですよ。

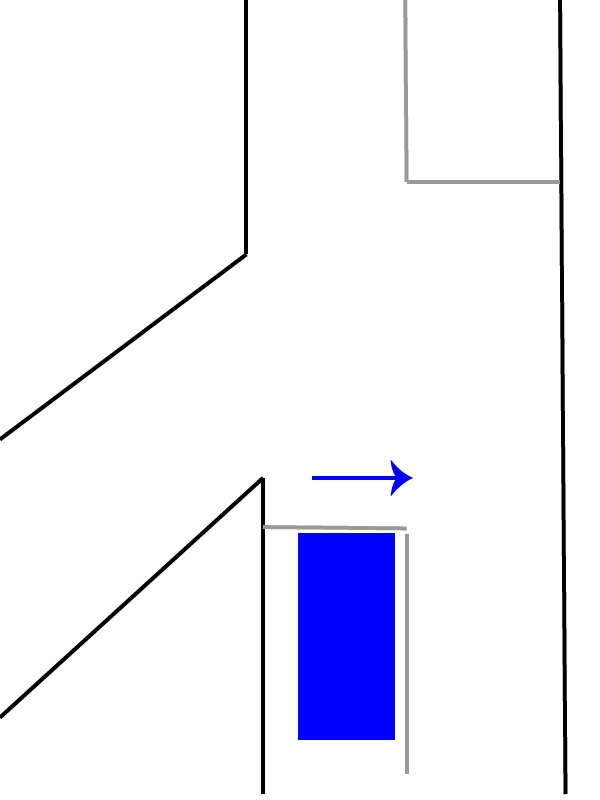

先行左折車と後続直進車の関係性

まず、先行左折車と後続直進車の関係性から。

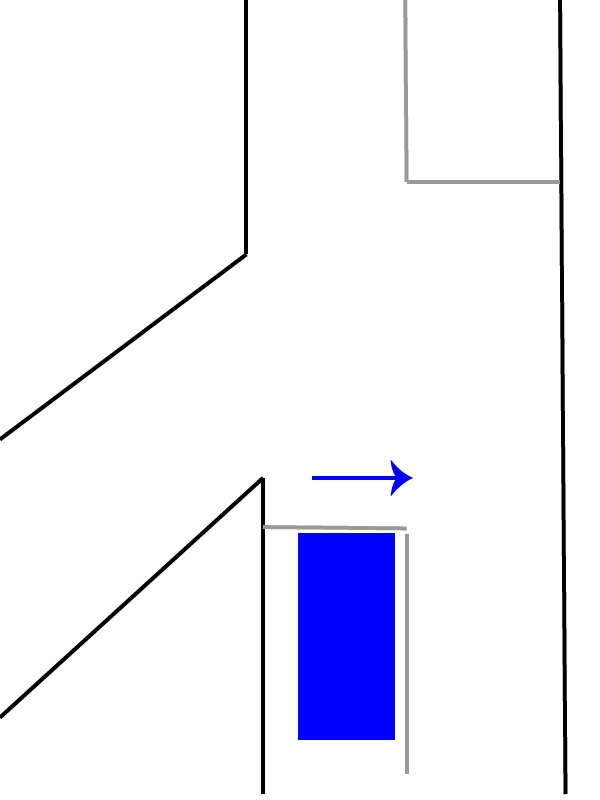

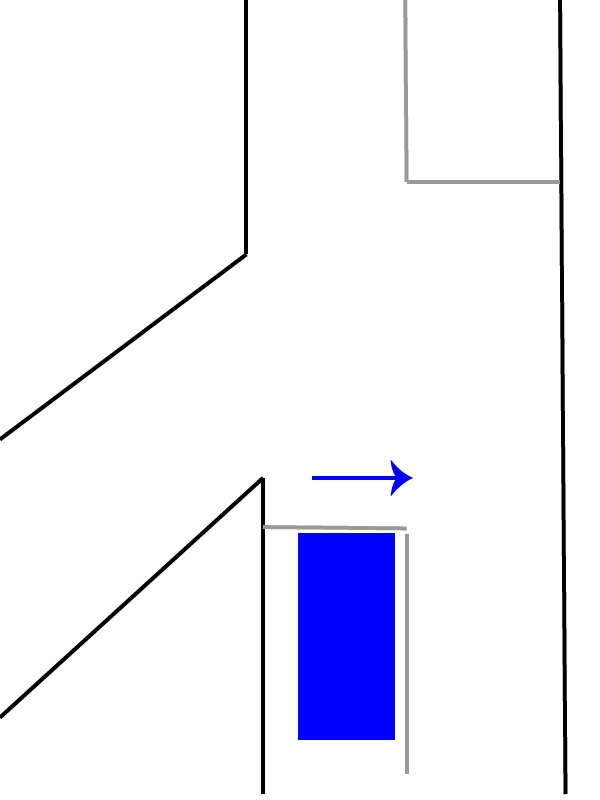

左折車には26条の2第2項の義務を課し、これが適用される場面では後続直進車が「反射的な優先権」を得る。

直進車との距離がある場合などには、後続直進車には34条6項の義務が課され、左折車は「反射的な優先権」を得る。

これが道路交通法の優先ですね。

ところで34条6項の合図車妨害とは、先行左折車が適法に左折する場合のみを優先とする規定。

本件交差点の形状に照らし被告人が道路の左側に寄つてから左折を開始することは不可能な状況にあつたこと、本件交差点までの道路が下り勾配をなしていることからすれば、自動車運転者としては平坦地において直角に交差する交差点を左折する場合に比し、より一層の左側後方確認義務を要求されることは当然であるとはいえ、左側後方からの進行車両を発見したときは如何なる場合にも、同車に対し多少なりとも減速徐行を強いることがあつてはならないとするわけにはいかない。なぜならば、道路交通法34条5項(※現行6項)は左折車が適式な左折合図をしている場合には、後行車は先行車の左折を妨げてはならない旨規定しているのであつて(検察官は、左折車が道路左側に寄らないで左折しようとする場合には道路交通法34条5項(※現行6項)の規定の適用がないと主張するが、同条1項が交差点の状況に照らし可能な範囲において道路左側に寄ることを要求しているところからすれば、道路左側に寄つてから左折し得る状況にあつたのに拘らずこれをしないで左折した場合に右規定の適用がないとするのは格別これが不可能な場合についてまで、右規定の適用がないとすることは誤まりといわなければならない。)、これは交差点における車両の円滑な流れを目的として設けられた規定であることに徴しても明らかである。

旭川地裁 昭和44年10月9日

適法に左折とは、これ。

②あらかじめ「できる限り」左側端に寄っている

「できる限り」なので、これも「できる限り左側端に寄って」になるのね。

原付のオバハンまじ危なすぎる

まじ後ろから見ててヒヤッとした pic.twitter.com/6OdiYE2yl5— ジョー(尼) (@4DX4ojQLuEW1waQ) April 5, 2023

しかし動画ではいつ合図を出したかなどはわからない。

ここまでが前提です。

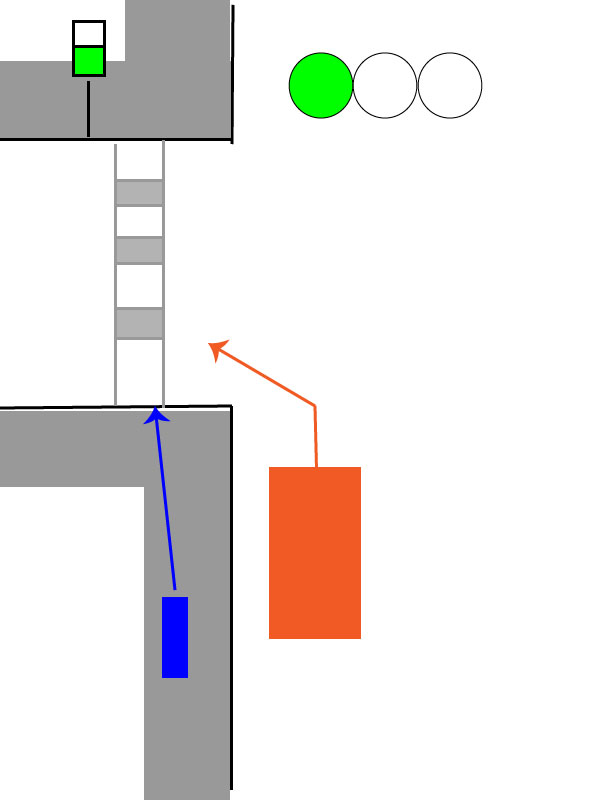

信頼の原則って知ってる?

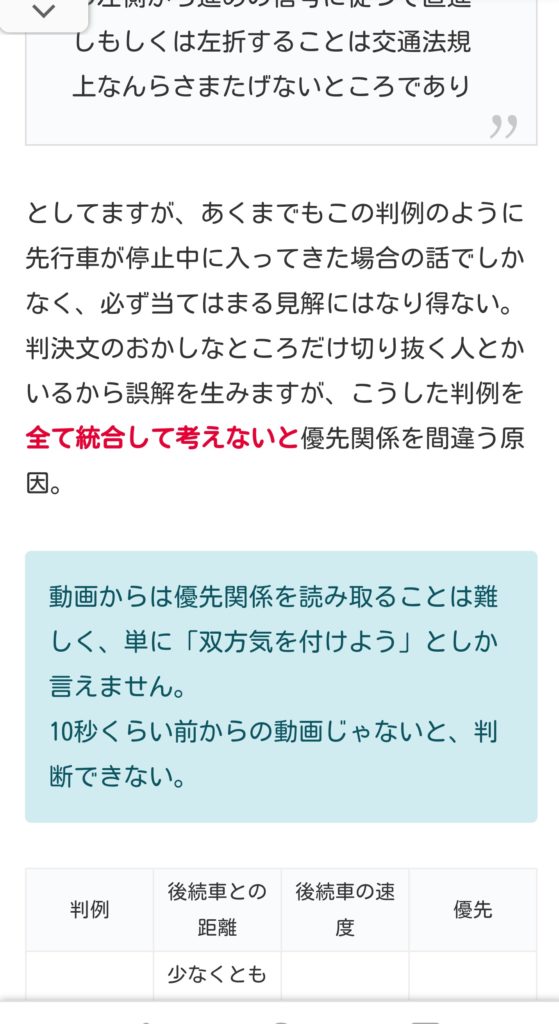

こちらではいくつか判例を挙げてますが、

要は物理的に左側端に寄れない大型車の場合、信頼の原則が働くかどうかの判例です。

信頼の原則とはこのような法理。

他の交通関与者が交通秩序に従った適切な行動を取ることを信頼するのが相当である場合には、その者の不適切な行動によって生じた交通事故について加害者たる交通関与者は責任を負わない

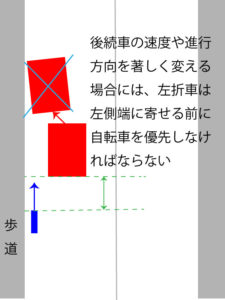

つまり先行左折車と後続2輪車の関係性においての「信頼の原則」とは、こういう意味。

後続2輪車が合図車妨害(34条6項)をせずに適切な行動を取ることを信頼するのが相当である場合には、その者の不適切な行動によって生じた交通事故について加害者たる交通関与者は責任を負わない

要は後続2輪車が合図車妨害(34条6項)に違反してそのまま直進を続けたとして、それを予見する義務と事故発生時の結果責任を負うかどうかの法理なのね。

左折車からすれば、優先侵害された状態だけどそれを予見する義務があるかないかの話。

信頼の原則を適用した判例もあるし、信頼の原則を適用しなかった判例もありますが、「適用しなかった判例」は基本的にはこれ。

左折車に26条の2第2項の進路変更禁止が課される場面であって、合図車妨害が働かない状態

このように判断されたのは最高裁判所S49.4.6判決とか、東京高裁S46.2.8判決など。

| 判例 | 後続車との距離 | 後続車の速度 | 優先 |

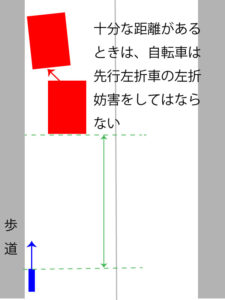

| 最高裁判所S46.6.25 | 少なくとも60m手前で自転車を追い抜き | 左折車 | |

| 最高裁判所S45.3.31 | 左側のすぐ後に停止 | 先行左折車が赤信号で停止直後に発進 | 左折車 |

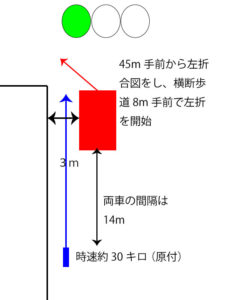

| 大阪高裁S50.11.13 | 14m | 30キロ | 左折車 |

| 旭川地裁S44.10.9 | 20m以上 | 自転車 | 左折車 |

| 東京高裁S46.2.8 | 至近距離 | 後続2輪車 | |

| 最高裁判所S49.4.6 | 20m | 55キロ | 後続2輪車 |

| 東京高裁 S50.10.8 | 30mかそれ以下 | 45キロ | 後続2輪車(ただし道路外左折事例) |

| 福岡高裁宮崎支部S47.12.12 | 4、5m | 30キロ | 後続2輪車 |

※福岡高裁宮崎支部S47.12.12については、左側端寄せが不十分だった普通乗用車のため、34条6項を排除。そのほかは大型車の判例で「できる限り左側端寄せ」を満たしたもの。

信頼の原則が適用された判例については、合図車妨害が働くから左折車優先と判断された事例ですが、だからと言って左後方をノーチェックで左折していいわけもない。

そして左折車が優先になる場面であっても、後続2輪車が合図車妨害して突っ込んでくることはありうるので、やはり左後方のチェックをしなければならない。

それの意味で書いたのが、この方が抜粋した部分。

とうか、、、自分が貼ったリンク先を読んでいますか? pic.twitter.com/U40cNwKtBw

— 永田 啓一【永田式英語の本、KADOKAWAより発売中!】 (@nagata_k1) April 9, 2023

優先を決めるタイミングの話ではなくて、仮に優先侵害されたとしても左後方をノーチェックでいい理由にはならないという意味で書いたのですが、根本的に「優先」の概念と「それ以外の注意義務」を混同している。

例えば「信頼の原則」を適用した判例。

本件のように、技術的に道路左端に寄つて進行することが困難なため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入りこむおそれがある場合にも、道路交通法規所定の左折の合図をし、かつ、できる限り道路の左側に寄つて徐行をし、更に後写鏡を見て後続車両の有無を確認したうえ左折を開始すれば足り、それ以上に、たとえば、車両の右側にある運転席を離れて車体の左側に寄り、その側窓から首を出す等して左後方のいわゆる死角にある他車両の有無を確認するまでの義務があるとは解せられない

昭和45年3月31日 最高裁判所第三小法廷

「更に後写鏡を見て後続車両の有無を確認したうえ左折を開始すれば足り」とあるように、左折車優先のタイミングだからノーチェックでいいわけもない。

それについて説明しているのが、この方が抜粋した部分。

とうか、、、自分が貼ったリンク先を読んでいますか? pic.twitter.com/U40cNwKtBw

— 永田 啓一【永田式英語の本、KADOKAWAより発売中!】 (@nagata_k1) April 9, 2023

この動画ではどちらが優先なのかは判断できないけど、「できる限り左側端に寄って」の結果、これだけ左側端が空いた状態になるのだから、後続2輪車が優先侵害してくる可能性がある。

2輪車と大型車が衝突すれば2輪車が被害者になるのは誰でもわかる。

だから大型車が左側端まで寄れない状況にあった場合、より注意深く「優先侵害の2輪車」も確認せざるを得ないのであってね。

それの話を書いたのがこの方が抜粋した部分であって、「優先」自体は動画から判断不可能。

しかし注意義務としてどちらが大きいのかは明白。

「優先」と「それ以外の注意義務」を混同しているのね。

仮に左折車優先(後続2輪車に合図車妨害があった)としても、最低限左後方を確認する義務は免れない。

仮に左折車優先のタイミングであって、後続2輪車が妨害してきたとしても、事故回避義務は免れないのだから大型車に注意義務が大きくなるのは当たり前の話。

優先侵害されたら優先権が逆転するわけじゃないのね。

このあたりなんてむちゃくちゃです。

つまり、直前に原付を追いぬいたか、もしくは並走していた(制限時速30km/hの場合)と予想されます。

もちろん、この動画だけでは証拠とはなりえませんが、裁判を行っている訳ではないので、動画から推測される状況で判断しても問題ありません。

— 永田 啓一【永田式英語の本、KADOKAWAより発売中!】 (@nagata_k1) April 9, 2023

右折のため(?)というのは意味がわかりませんが、仮に左折合図をしながら先行車が減速していたなら合図車妨害(34条6項)がある以上、後続2輪車も減速することになる。

なので前提からして間違っているし、「直前に原付を追いぬいたか、もしくは並走していた」というのも何ら根拠がない想像に過ぎない。

そうなると結局、「いつ合図を出したか」「合図を出したときに停止していたか」「合図を出したときに後続2輪車との距離感や速度は?」というところが不明な以上、優先がどちらなのかなんて判断できるはずもないという結論に帰結します。

優先と事故回避義務

道路交通法を理解している人なら、動画を見て「直進優先」と言い切ることは不可能。

正解はこれ。

だからこの方が抜粋した記事の見出し部分、こう書いたのね。

さらにこちらでは「全て統合しないとわからん」と書いたまで。

判断できるはずもない「優先」について「直進優先」だと言い切る人がいたり、全てを統合して検討することができずに切り抜いて満足する人がいることは残念としか言いようがないところですが、Twitterってこういう事例が多いのよ。

ちゃんと理解してない人が、間違った知識を披露する事例が。

なお、民事責任には信頼の原則がかなり限定的にしか働かないため、大型車の過失割合が大きくなるのは当たり前。

「過失=予見可能な結果を回避しなかったこと」なので「違反割合」じゃないのね。

横断歩道を横断する自転車には優先権がないのは明らかですが、だからといって優先侵害する自転車が多いのは予見可能。

それと同じこと。

でも本当に不思議。

全体的な統合をせずに一部だけ切り抜いて意味を取り違える人がいることは理解し難い。

どちらが優先なのか判断できないのは明らかな状況なので、お互いに注意義務を果たせとしか言いようがないし、デカイ車両は注意義務が大きくなるとしか言いようがないよね。

「優先」だから事故回避義務まで免除されない、ということを理解していないと、話の意味を理解することは困難です。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント