以前も書きましたが、

道路交通法54条2項では「危険を防止するためやむを得ないとき」にクラクションの使用を認めている一方、危険を防止するためにやむを得ない場合にクラクションを鳴らさなかったことを過失として有罪(業務上過失致死傷、過失運転致死傷)としている判例があります。

大雑把にまとめるとこんな感じです。

| 吹鳴義務違反を認めなかった判例 | 吹鳴義務違反を過失として有罪にした判例 | |

| 判例 | いわき簡裁S42.1.12

奈良地裁葛城支部 S46.8.10 |

東京高裁S55.6.12 高松高裁S42.12.22 |

| 理由 | 先行自転車に何ら不安定性が見られなかったから | 先行自転車に明らかな不安定性が見られたから |

ただまあ、民事責任ではまたちょっと違う判断になるのも事実。

刑事責任としての過失認定よりも民事責任では広くなるので。

Contents

クラクション使用の是非

ということで、民事の判例を。

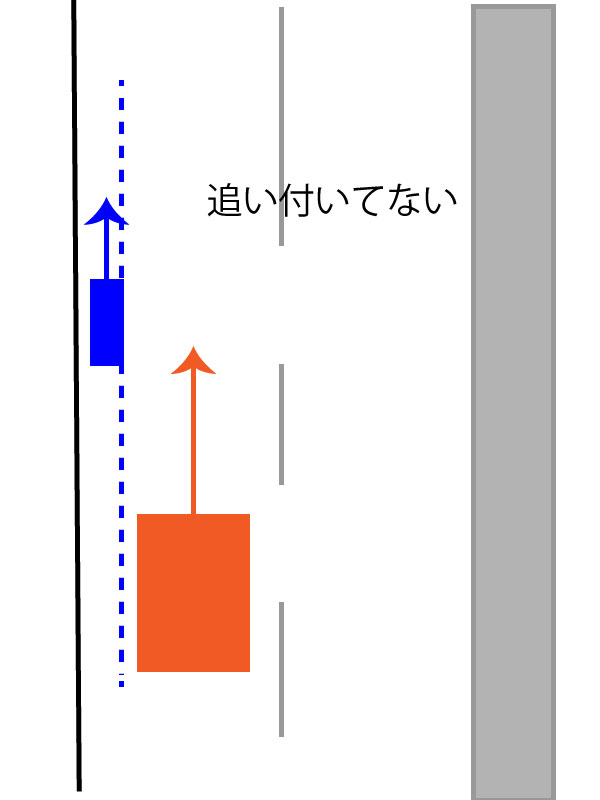

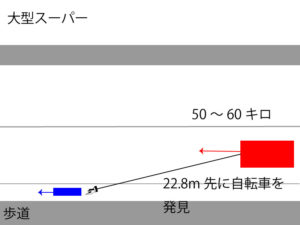

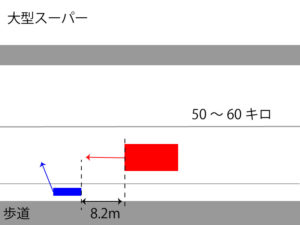

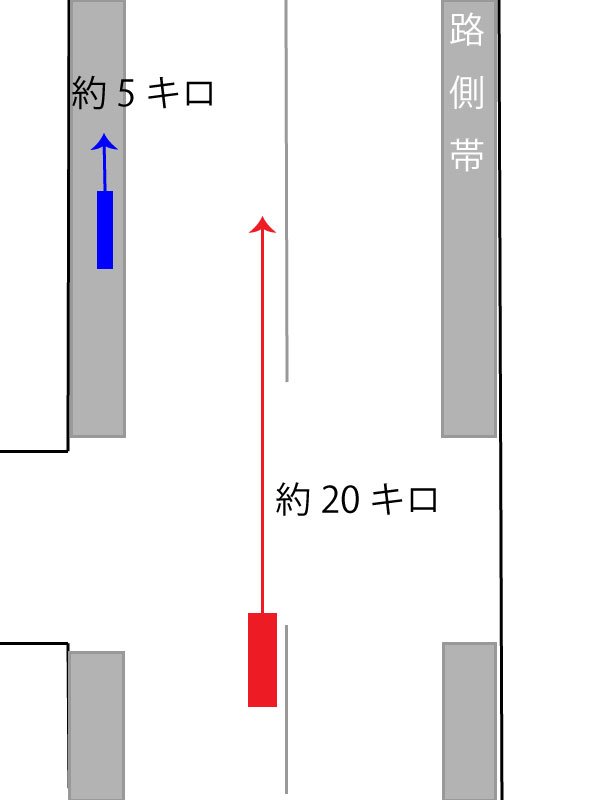

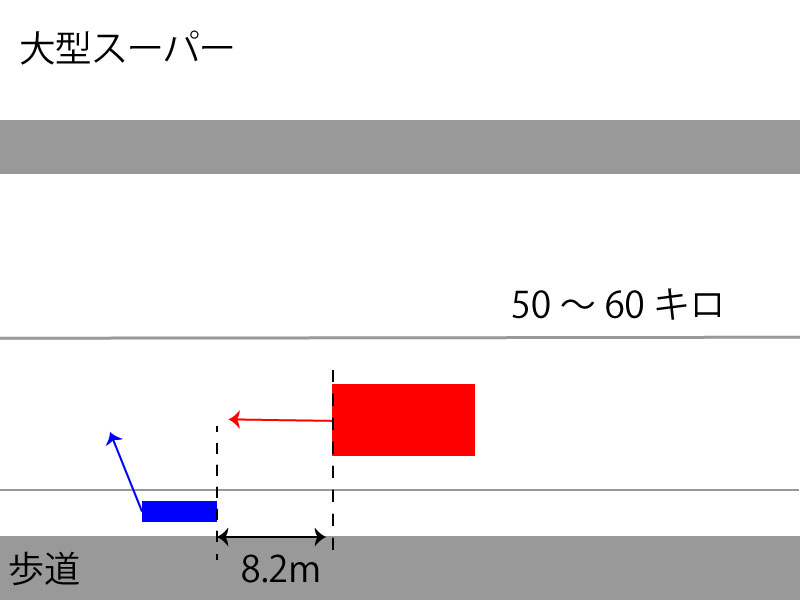

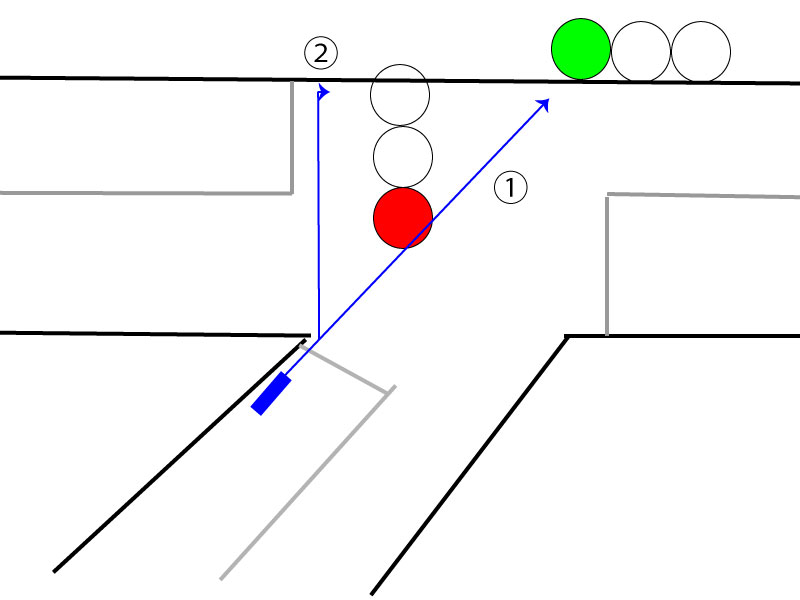

事故態様はこんな感じ。

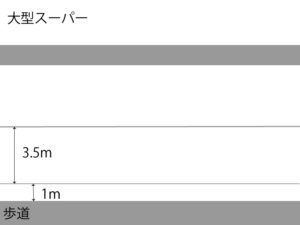

歩車道の区別がある道路で、車線幅が3.5m、車道外側線から歩道の縁石までは1m。

自転車が先行し、四輪車が時速50~60キロ(指定最高速度40キロ)で接近。

自転車が突如右折横断したため、急ブレーキが間に合わずに衝突した事故です。

争点は様々ありますが、原告(自転車)の主張の中には「警音器を使うべきだった」があります。

裁判所の判断はこちら。

被告には、原告車が本件道路の南端を走行していることを認識しており、本件道路の北側には大型スーパーが存在するのであるから、原告車が本件道路を横断する可能性を考慮した上、原告車と十分に距離をとってから追い越す、あるいは警音器を鳴らすなど注意喚起をして安全を確保してから追い越すべき義務があったにもかかわらすこれを怠った過失があり、また、制限速度を時速10から20キロ程度超過して被告車を進行させた過失が認められる。

名古屋地裁 平成22年12月7日

過失割合はこちら。

| 自転車 | 四輪車 |

| 30 | 70 |

現実問題として、このようなノールック横断事故って類型としてはかなり見かけますが、過失割合はこれくらいになることが多いかと。

下記はかなり側方間隔を取っていた事故ですが、過失割合は同じく30:70。

自転車同士でも似たような事故はあります。

ところで。

現実問題として

上の判決文では、道路北側に大型スーパーがあるのだから自転車が右折横断する可能性が予見できるとの判断ですが、民事レベルではこんな感じでカジュアルに警音器を使うべき注意義務違反を認める傾向にあります。

道路反対側に大型スーパーがあるならば、先行自転車を追い越し、追い抜きする際にクラクションを鳴らしていいとも取れてしまう。

けど現実問題としては、先行自転車に何ら横断の予兆や不安定性が見られないのにクラクションを鳴らしたら、自転車乗りは激オコしかねない。

似たような事故態様の判例(民事)でも、警音器吹鳴義務違反を過失認定した判例もあれば、吹鳴義務はなかったとする判例もありますが、結局のところこんな判例はいくらでもあるわけなので、単発ホーンに違法性を求めることはまずムリでしょう。

ところで、この判例で示されたことを忠実に活かすと、道路反対側に大型スーパーがあるなら自転車がノールックで横断する可能性が予見可能なんだと思う人もいるかもしれません。

大型スーパーではなくコンビニだとどうなんだ?とか、ファミレスならどうなんだ?ランチタイムのファミレスなら自転車がノールック横断する可能性に備えるのか?などと考える人がいるのかはわかりませんが、民事の判例ってこういうのがまあまああります。

あくまでも賠償責任を決める上での話なので、刑事責任は「何ら予兆がなければノールック横断する可能性を予見できない」になる。

追い越しや追い抜きする際には減速と側方間隔が必要なことは言うまでもないけど、私が民事判例をさほど取り上げないのは、結果論みたいなものが多いように感じてしまうからです。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント