いきなりですが、質問です。

【○×クイズ】

道路の左側に路線バス等の専用通行帯が指定されているところでは、左折するときでも、そのレーンは通行することができない。

これ、正解は○でも✕でもないのよね。

Contents

専用通行帯と左折車の関係

「質問が雑過ぎて回答不能」が正解。

理由はこれ。

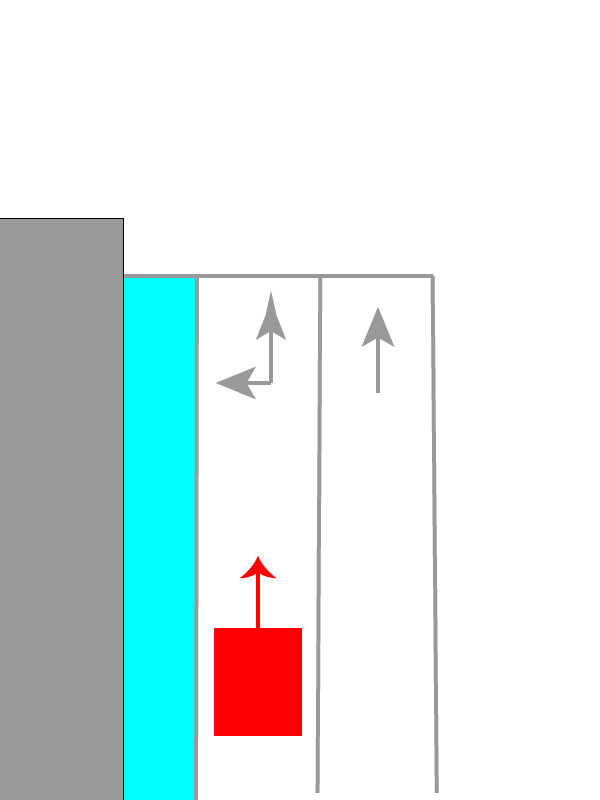

○指定通行区分(左折レーン)がない場合

左折レーンがないときは、34条1項により「できる限り左側端に寄って」から左折するので、専用通行帯に進入して左折することになる。

大型車など左側端に寄れない場合以外は、専用通行帯に進入して「できる限り左側端に寄って」から左折しないと違反。

第三十四条

車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

○指定通行区分(左折レーンがある場合)

左折レーンがある場合、34条1項にかかわらず指定された通行区分を通行する義務があるため、専用通行帯に進入して左折すると指定通行区分違反になる。

第三十五条

車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

※「同条第1項」というのは、前半で「前条」を使っていることに対応するもの。

つまり同条第1項=34条1項のこと。

左折レーンがあるのに左折レーン以外から左折すると、指定通行区分違反が成立する。

正解はこれ。

要は「左折レーンがあるなら左折レーンから、左折レーンがなければできる限り左側端に寄ってから左折する」が正解。

この質問では○も✕も回答不可能。

【○×クイズ】

道路の左側に路線バス等の専用通行帯が指定されているところでは、左折するときでも、そのレーンは通行することができない。

なお、警察庁の見解はこちら。

・自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

指定通行区分違反の成立

指定通行区分違反には故意犯だけでなく過失犯の処罰規定がありますが、指定通行区分違反の故意と過失とはなんなのか?

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

三 第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被牽けん引車を牽けん引する牽けん引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者

3 過失により第一項第三号から第七号まで又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。

指定通行区分違反の故意は、左折レーンがあることを認識しながら左折レーン以外から左折した場合。

過失による指定通行区分違反は、何らかの不注意により左折レーンがあることを見逃して左折レーン以外から左折した場合を意味する。

わりとややこしいのは、過失による違反の場合は具体的に何の過失があったか示さないとダメ。

記録によれば、本件起訴状の公訴事実第二は、「被告人は、法定の除外事由がないのに、昭和57年1月5日11時14分ころ、山口県公安委員会が道路標識及び道路表示によって指定通行帯を設けた下関市秋根町大平楽前交差点において普通乗用自動車を運転して直進するにあたり、直進通行帯を通行せず、右折通行帯を通行直進した」旨のもので、故意による指定通行区分違反の罪(道路交通法120条1項3号、35条1項、4条1項)にあたる事実であるところ、原判決は、訴因変更の手続がなされていないのに、右の公訴事実の「直進するにあたり」とある次に、「過失により」と付加して公訴事実を引用し、過失による指定通行区分違反の罪(同法120条2項、1項3号、35条1項、4条1項)にあたる事実を認定判示していることが明らかである。

しかし、故意による指定通行区分違反と過失による指定通行区分違反とは構成要件が別個で事実関係に差異があり、被告人の防禦の範囲、重点の置き方を異にするのであって、故意による指定通行区分違反の訴因に対し、過失による指定通行区分違反の事実を認定することは、訴因として記載された事実より縮少された事実を認定する場合にもあたらない。また、記録を精査しても、本件が訴因変更の手続をとらないで過失による指定通行区分違反の事実を認定しても、審理の経過にかんがみ被告人の防禦に実質的な不利益を及ぼすものではない場合にあたるとは認められない。してみると、本件の場合、過失による指定通行区分違反の事実を認定するためには訴因変更の手続を要するものというべく、原審がその手続がなされていないのに右の事実を認定したのは、訴訟手続の法令に違反し、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであるといわなければならない。

のみならず、原判決は、右の事実について、「罪となるべき事実」を判示するにあたって、前にみたように、被告人が前記交差点において直進するにあたり、「過失により」直進通行帯を通行せず、右折通行帯を通行直進した旨を判示するにとどまり、過失の内容を全く判示していない。過失犯を認定するにあたっては、注意義務の内容及びこれを懈怠した事実を具体的に判示する必要があるのに、過失の内容を全く判示していない原判決には理由不備の違法があるというべきである。

広島高裁 昭和58年1月20日

恋と過失は別だし、過失による違反は過失の内容を示さないと違法。

たぶん日本の道路交通法がややこしい理由はこういうところ。

こんなのばかりだとややこしいから、青切符を導入して「争わず違反を認めるなら刑事訴追しない仕組み」にしてますが、反則金を払わずに起訴されたらこんなしょーもない争いになり、この判例は一審に差戻し。

道路交通法違反をイチイチ起訴するとかなり面倒ですが、令和になってからも赤信号無視について最高裁まで争った事例がありましてね…

この判例の論点は、「反則金の支払いを拒み検察に送致された人が、やっぱり違反を認めて反則金に戻せるか?」ですが、最高裁もわりとしょーもない事例を判断するわけで…

過失による恋は危険性が高いよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント