この人、自分に都合がいいように導きたいだけなんかな。

それは自転車横断帯があり、かつ「歩行者・自転車専用」の標示板がある場合ですね。

「歩行者・自転車専用」の標示板のみの場合は車道を走っていれば従う義務がないです。 https://t.co/YDqOgHxcNv— 鈴木貫太郎 (@toro24f) February 10, 2022

以前は「歩行者・自転車専用」の標示板の根拠法令が

令二条第三項及び第四項となってましたが平成30年に道路交通法施行規則改正で

は第四項のみが根拠となるように改正されました。

車道を通行してて対面しない場合は従う義務がない事になります。 https://t.co/NmBCjPbxLT— 鈴木貫太郎 (@toro24f) February 10, 2022

どうでもいいけど。

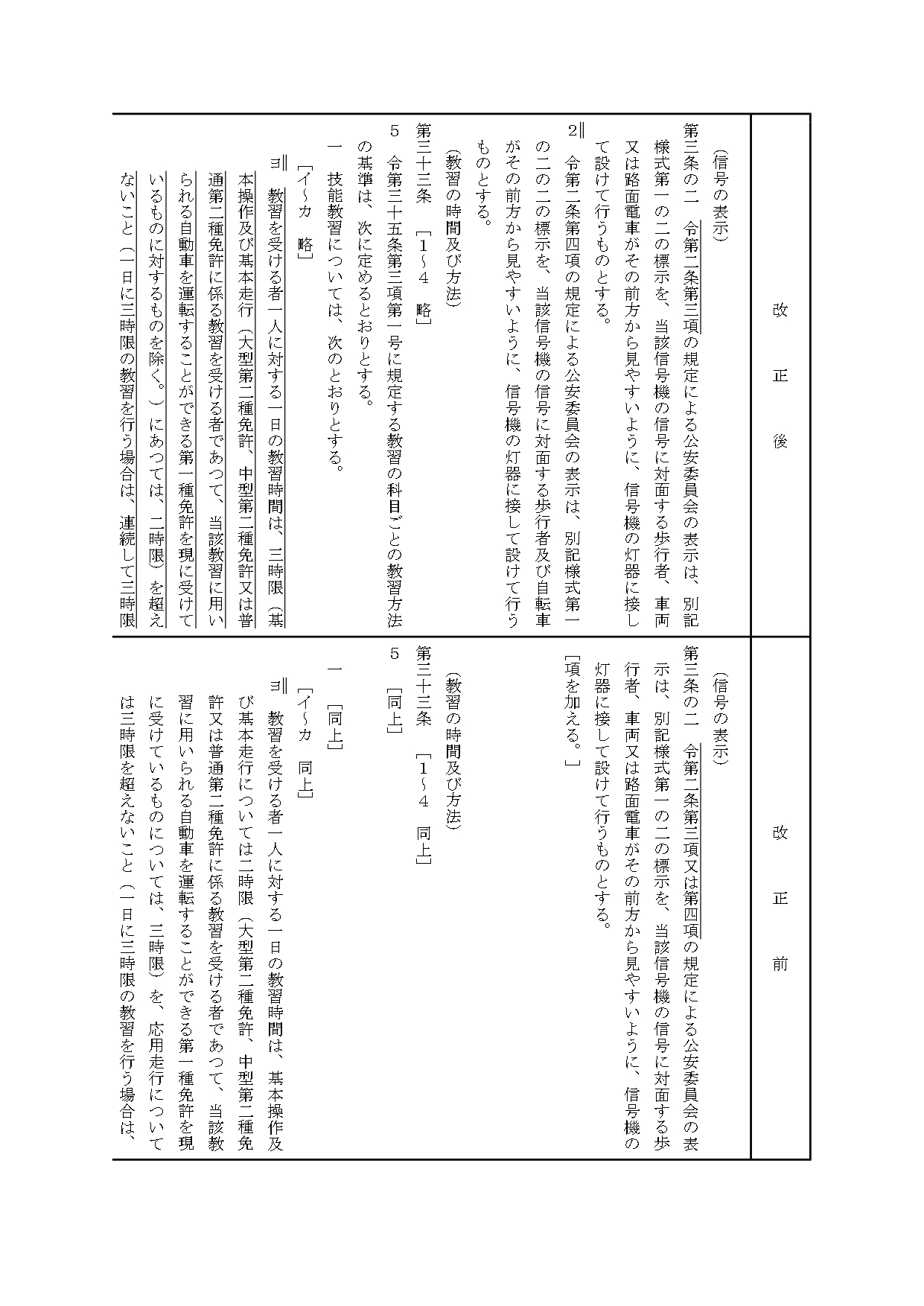

平成30年道路交通法施行規則の改正

「歩行者・自転車専用」信号は車道を走るロードバイクにとっては最凶レベルにうざい。

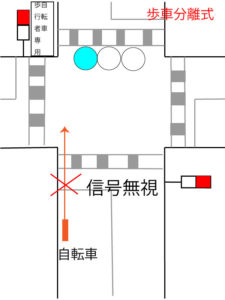

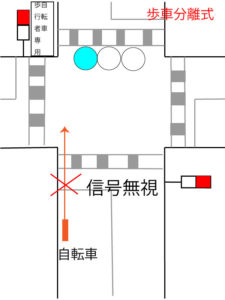

この方、平成30年道路交通法施行規則の改正により、自転車横断帯がなく、「歩行者・自転車専用」信号がある場合には、車道の自転車は車道の信号に従えばいいと語ってます。

これねー、全然根拠になってないんだよね。。。

30年道路交通法施行規則改正時の資料。

見ればわかるように、旧規則3条の2を、改正により1項と2項に分離しただけなんだな。

旧規則3条の2では、施行令2条3項と4項について、別表第一の2の標示としていた。

改正規則では、施行令2条3項に対応したものを規則3条の2第1項にし、標示は別表第一の2。

施行令2条4項に対応したものを規則3条の2第2項に分離し、標示は別表第一の2の2を新設した。

単に分離しただけのことで、旧規則でも「当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように」で何ら変わりない。

施行令2条4項は歩行者と自転車の信号なので、改正規則3条の2第2項では「当該信号機の信号に対面する歩行者及び自転車がその前方から見やすいように」に分離しただけのこと。

どこをどう読めば彼のように、自転車横断帯の有無に左右されるかを読み取れるんだ笑。

施行令2条4項の青灯火も、「横断歩道において」とか「自転車横断帯において」など限定していない。

交差点も含み、直進又は左折なわけだ。

警察庁の資料でも、自転車横断帯の有無によって分けるなんて書いてないんだよなあ・・・

(1)信号機に従う義務

自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。

特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければいけません。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/bicycle12.pdf

仮に自転車横断帯の有無により「歩行者・自転車専用」信号に従うかどうかが変わるなら、警察庁はこんな大切なことを省くことは通常あり得ない。

だって警察庁の内容を信じた人が、警察庁の資料を信じ悪意がない信号無視をするリスクがあるから。

そもそも施行規則3条の2は、施行令2条3項と4項における「表示方法」を定めたに過ぎない。

省令が政令の意味を変える効力なんてなくて、「内閣府令で定めるところにより表示した場合」の表示方法の指示事項。

この問題、結局のところ問題になるのは「対面」の範囲と、施行令2条5項。

信号機の効力範囲は最低限45度(規則4条3項2号)とも取れるので、車道からみて横断歩道についている信号機も「対面」の範疇になる。

横断歩道が交差点からみてやや距離がある場合(7、8m以上?)だとどう頑張っても車道を走る自転車からは見えないけど、交差点から5m程度なら普通に見えて対面の範疇になる。

そして施行令の規定。

一般的に、車道の信号と横断歩道の信号は「同時に表示される」なので、横断歩道の信号器に「歩行者・自転車専用」とある場合、車道の信号器からは自転車の意味が消滅する。

平成30年の規則改正は、単に3条の2を分離したに過ぎないけど、旧規則と意味が変わったわけではないので、何ら変更されてない。

まあ、相変わらずの法律解釈っぷりで流石だなと感心します。

ところで「信号機の対面」の範囲がどこまでか?については、明確な基準がありません。

十字路を南→北に向かうときに、交差する東西道路の信号機は「対面」の範疇にはないことは理解できる。

これも古い判例だと、例えば右折するときに交差道路の信号機に従う義務があるか?を検討していたりするのでビックリするけど笑。

判例で見ると、自転車からみて車道の信号も横断歩道の信号も「対面」になっていたりする。

本件事故は、A、訴外B及び同Cの三名が、対面の信号が黄色で、且つ対面の歩行者用信号が赤であるにもかかわらずこれを無視し、訴外C、A、訴外Bの順でいずれも無灯火の自転車に乗車したまま歩行者用横断歩道を通って交差点を横断していたところ

(中略)

ところで、道路を通行する車両が信号機の表示する信号に従わなければならないというのは運転者の基本的な義務である(道路交通法七条)から、対面の信号が黄色で、且つ対面の歩行者用信号が赤であるにもかかわらずこれを無視して歩行者用横断歩道を横断したAの過失はまことに重大であるといわなければならない。

山形地裁 平成5年(ワ)第151号

車道にいる自転車の「対面」は車道の信号機、歩道にいる自転車の「対面」は横断歩道の信号機、というわけでもないんだよな。

ここが摩訶不思議なところ。

他にも判例をみると、歩道通行していた自転車について、横断歩道の信号機も、車道の信号機も「対面」と捉えていたりする。

結局、施行規則改正なんてそもそも旧規則を分離しただけなので、「対面」の範囲がどこまでか?が問題になるだけなんだよなあ。

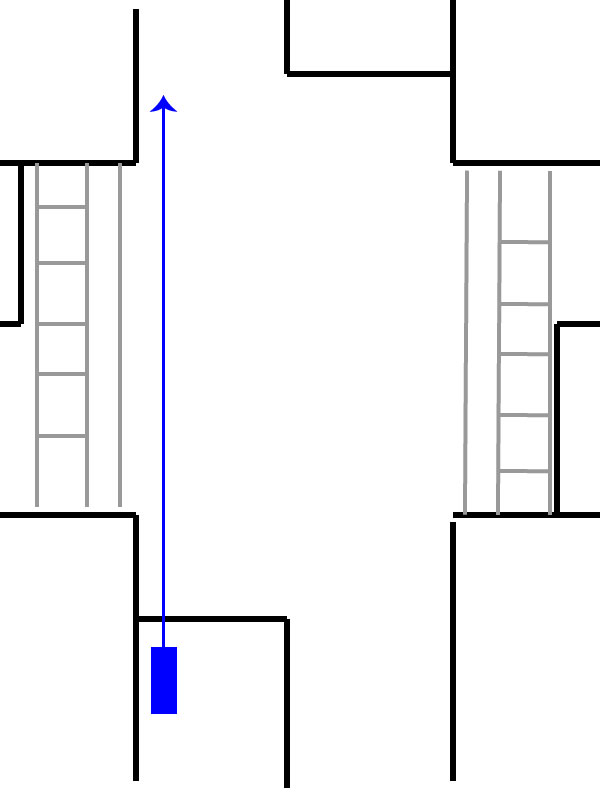

今は亡き、こんな信号機の場合、

車道に歩行者用横断信号もあることになるけど、これも「対面」。

同じ方向を向いていれば「対面」の範疇になり、あとは交差点からの離れ具合により違法性阻却事由になるかならないかの問題になる。

彼は視野が狭いのかわからんけど、施行令2条5項も絡めて対面を検討しないといけないわけだし、毎度毎度の珍回答に驚きます。

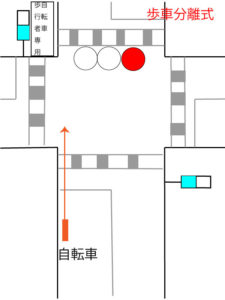

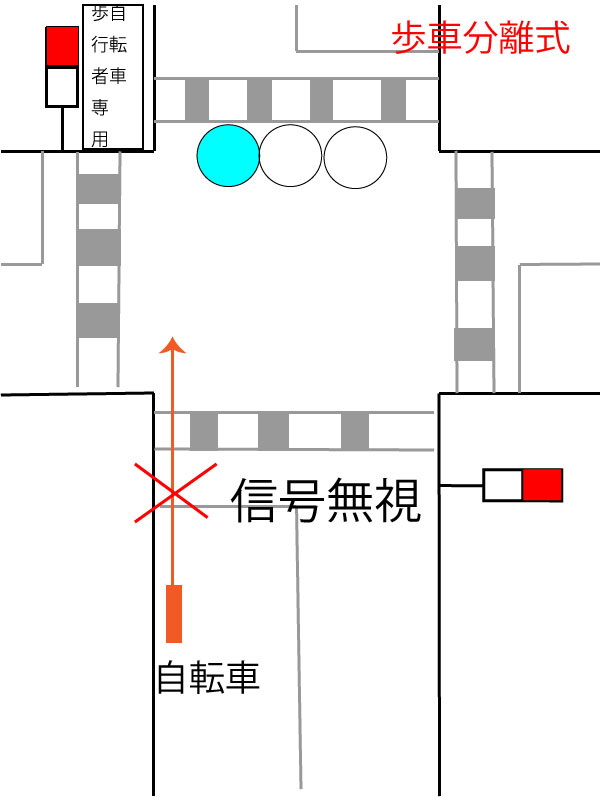

自転車横断帯がなく、「歩行者・自転車専用信号」

自転車横断帯がなく、「歩行者・自転車専用信号」がある場合にも、「歩行者・自転車専用信号」に従う義務があるのですが、一般的な注意能力を以て判別出来ない場合には、車道の信号に従っても違法性阻却事由になると考えるのが合理的。

具体的には、横断歩道が交差点からそこそこ離れている場合です。

実際のところ、車道の信号機には従う意思を示しているわけで、信号無視する意思があるわけでもない。

なのでせいぜい注意止まりで、いきなり赤切符は無い。

まあ私の場合、この「クソ信号機問題」については、最も安全な方法を選ぶことにしているのと、自転車横断帯については原則として守らない方針にしてます。

というよりも、自転車横断帯の有無や、「歩行者・自転車専用信号」の有無を確認しながら進行しようとすると、必然的に左前方を注視せざるを得なくなり、それ以外の安全を確認出来なくなるから。

正式な法律解釈は押さえた上で、仮に多少の間違いがあっても抗弁出来るようにはしてありますが、彼の理屈では全く無意味な抗弁にしかならないので注意しましょう。

けど本当に不思議。

判例読んでるアピールとかしてきたこともあったけど、判例を読み間違えて意味を拡大して捉えたりするし。

おかしな解釈を加えたがる人っているけど、どうなっているのやら。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント