先日の記事。

「道路交通法違反」と「違反ではないが安全とも言えない」は区別

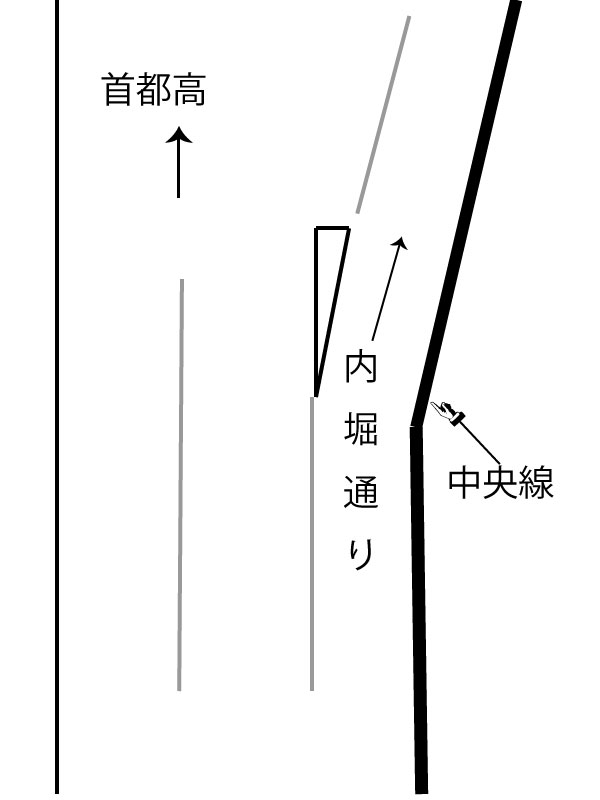

その後ネタ元の読者様からメールを頂いたのですが、例えばここ。

尾根幹ですが、片側三車線あります。

そのまま三車線が続いてトンネルから出ますが、

トンネルを出てもう少し進むと、右側二車線は高架橋、左側一車線は下に降ります。

自転車が右側に進み高架橋を通行することは違反になりませんが(以前確認済み)、荒北仮面氏の理論では通行帯違反扱いになる。

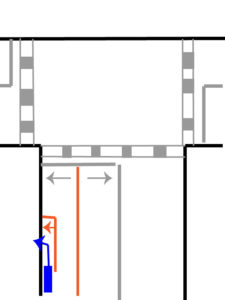

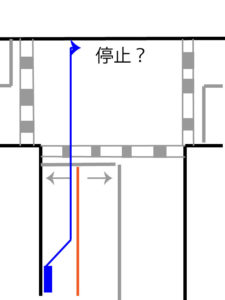

要はこれって、下記のような道路の変型版なのです。

左側は分岐道路で、本線が右側なのは言うまでもない。

尾根幹のところについては以前も書いてますが、

高架橋には「自転車通行止め」の規制もなく、管轄署に確認しても自転車がそのまま高架橋を通行しても何ら違反ではありません。

結局のところ、三車線が続いたまま突如左側一車線のみが分岐しているために、いかなるタイミングで右側に移動すべきなのかは明らかではない。

速度が遅い自転車の場合、早い段階で第二車線に移動すると危ない。

けど管轄署に聞くと、自転車通行止めの規制を掛けるつもりは全くないらしい。

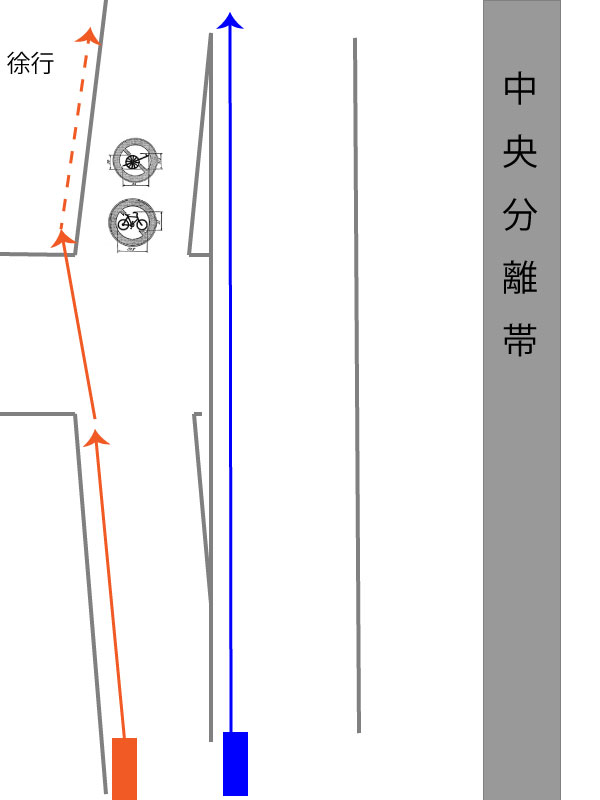

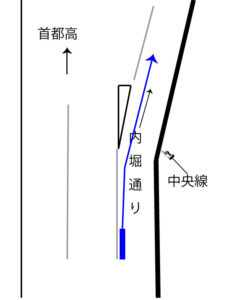

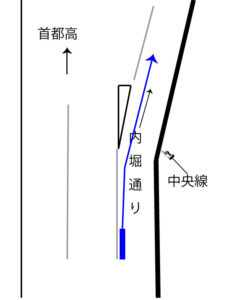

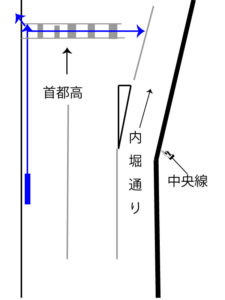

これと同じことで代官町料金所手前についても、

早すぎる段階で右側車線に移動するのは問題がありますが、別に右側に進行することは「道路交通法違反」にはならないわけです。

けど、道路管理者や警察からすれば、「安全のためには」左側歩道から通行して欲しいのは明らか。

「道路交通法違反」と「安全のためには推奨されないこと」は分けて考えるべきであって、違反にならないものを違反呼ばわりし、チャリカス扱いするのは違うかな。

なお、警察に確認しても「違反ではない(推奨しない)」。

そもそも

自転車のルールなんて知らない人が多いけど、「違反ではない」けど「安全上推奨されない」プレイっていくらでもあります。

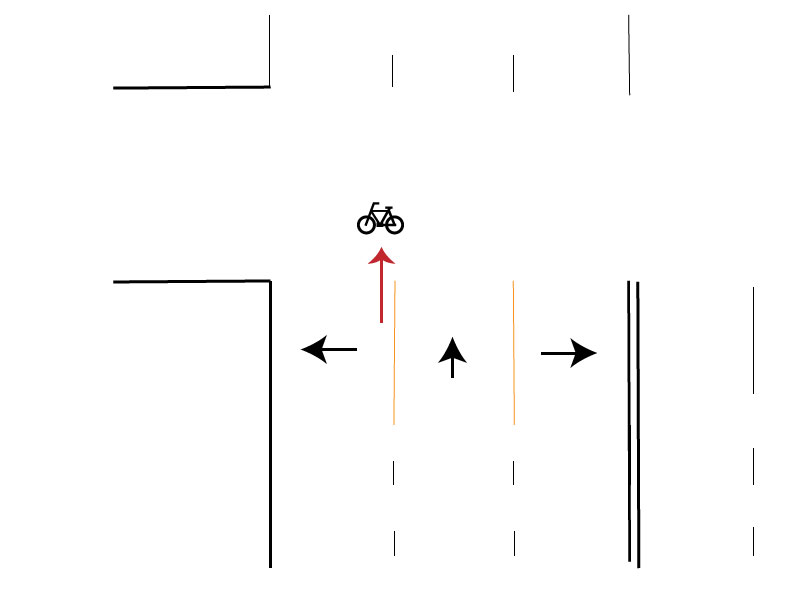

代表格はこれ。

こっわ!ドライバー冷や汗なんてもんじゃ無かったろうなこれ

後に重機積んでたらもっとやばかったとおもう。

ロード乗りの方、そこ直進されたらトラックはきついよ

トラック側は直進左折可能帯です pic.twitter.com/1O7lVU631j— ぐ り@ZND Beans (@hiroguriko) June 8, 2020

このロードバイクは「道路交通法違反」には全くならない。

しかし自転車のルールが全然知られていない現状からすると、とても推奨する気にはなれない。

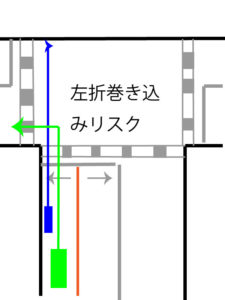

神奈川県公安委員会なんて、「どうせわかってないドライバーが左折巻き込みするから」という理由から、「普通自転車の交差点進入禁止規制」を掛けてしまう。

管轄署の交通規制係に聞いたところ、左折巻き込みするリスクが高すぎるから規制解除する気はないと言ってました。

絶対こうなるだけだから、

自転車を交差点に入れるなと…

右折時は「左側端に寄って徐行」だから、これすら違反になるし。

ドライバー側に注意喚起するよりも、自転車を歩道に上げてしまえという前時代的発想ですが、残念ながらチャリカスは気にせず車道を通行します笑。

自転車のルールって、車よりもはるかに難しい。

しかも正確に理解されないがために、違反にならないものが違反扱いされチャリカス化する。

それこそ、「並走」もそう。

これさ、道路交通法上は違反にならないのです。

理由はシンプルで、

第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

19条は「第三章 車両及び路面電車の交通方法」とあり、17条4項で

とある関係から、「道路(歩道等と車道の区別があるときは車道)において」と読み替えるから。

なので路側帯と車道間では並走が違反にはならない。

けど、チャリカス認定されます笑。

自転車のルールは本当に難しいですが、「道路交通法違反」と「安全上推奨されないこと」は分けて考えるべき。

前者は違法行為、後者は自己責任。

早い段階で移動するのは問題になりますが、適切なタイミングと「進路変更時の妨害」さえしなければ法律上は問題ありません。

けど初心者に推奨するかと聞かれたら、歩道から通行になります。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

道路交通法は1960年に成立し、それ以降、ツギハギのように一部の法改正を繰り返し現状に至っており、今の交通事情にそぐわない部分が多いです。

マジョリティである車の利便性を重視している部分が多いので、自転車に不利な部分も多いと思います。

そして、規制はあっても緩和がないのが法改正。

マジョリティに反感を買わないようにするのは大事ですね。

最近、自転車による重傷事故が増えたとのことで、自転車の取締りがやたらと強化されましたが、蓋をあければ事故の多くはウーバーイーツ。

取締を厳しくすることで、駅までの自転車通勤が減り、車での送迎が増えて、道路渋滞や駅前ロータリーの路上駐車が爆増する予感‥‥

コメントありがとうございます。

道路交通法が古いことはその通りですが、道路交通法では解釈が困難な構造を作るところに問題があるのではないでしょうか。