こちらの続きです。

実証実験の電動キックボードは小型特殊自動車扱いでしたので、二段階右折は「禁止」でした。

私が知る限り、時速15キロに制限されていた実証実験で小回り右折に関する事故はたぶん無い。

Contents

小回り右折と二段階右折

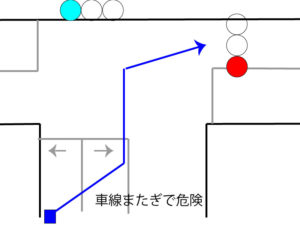

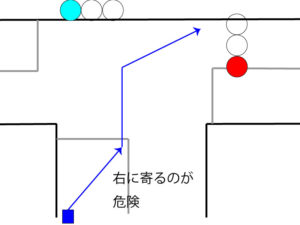

二段階右折の法意は、低速車両が道路中央に寄ることが危険なので、歩行者の横断に近い動きをさせることで安全を図ることにあります。

軽車両は昭和35年から一貫して二段階右折のみですが、原付についてはゴロゴロ変わっています。

| 年 | 原付の右折 | 理由 |

| 昭和35年 | 二段階右折 | |

| 昭和39年 | 小回り右折 | ジュネーブ条約加入 |

| 昭和60年 | 3車線以上の場合は二段階右折 | ジュネーブ条約より国内事情優先だと発狂 |

ジュネーブ条約上、原動機がついた車両は小回り右折なのですが、昭和60年に警察庁が発狂して三車線以上は二段階右折に変更しています。

本改正規定を定めるに当たって、まず問題になったのは、「道路交通に関する条約」(昭和39年条約第17号。いわゆるジュネーブ条約である。)との関係である。すなわち、同条約12条4(d)は「右折しようとするときは、できる限り車道の中央に寄ること」としており、原動機付自転車といえどもその例外とはなっていない。そのため、道路交通法を前述のごとく改正したならば条約と抵触するおそれがあった。しかし、いかに条約に加盟している場合であっても、自国民の保護のために条約に対する例外的規定を設けることは、その国の主権に基づいてなしうるところであると考えられ、例えば、同条約第1条や第34条にはその思想が表れていると解されるところである。本改正規定は、このような考え方に基づくものであり、条約違反には当たらないものと考えている。

「道路交通法の一部改正について」(警察庁交通企画課 池田克彦)、警察学論集、1985年8月、立花書房

ところで。

原付が三車線以上で二段階右折することには、例外が設けられてます。

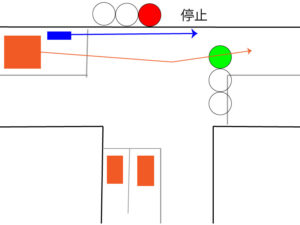

この標識がある三車線以上の交差点は、二段階右折禁止。

主にはT字路で二段階右折の待機場所がない場合を想定していると思いますが、

例外として二段階右折禁止を設けているし、電動キックボードの実証実験で時速15キロの電動キックボードが小回り右折して問題がなかったなら、原付の二段階右折ってもう取り止めでもいいような気がしてまして。

そもそもジュネーブ条約違反を「自国民の保護のために条約に対する例外的規定を設けることは、その国の主権に基づいてなしうるところ」だとしてゴリ押しした結果だし、ちょっと分かりにくいので。

そういう意味で、実証実験のデータはどこまで活かされているのかちょっと疑問。

せっかく低速車を小回り右折させるという珍事を発生させたのだから、そこも貪欲にデータを取って解析すると有意義なはず。

問題は自転車

自転車の二段階右折にしても、二段階右折が適さない謎交差点はいくらでもあるわけで、もうちょい柔軟な対応にできないもんですかね。

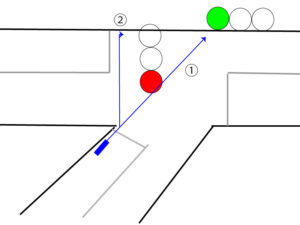

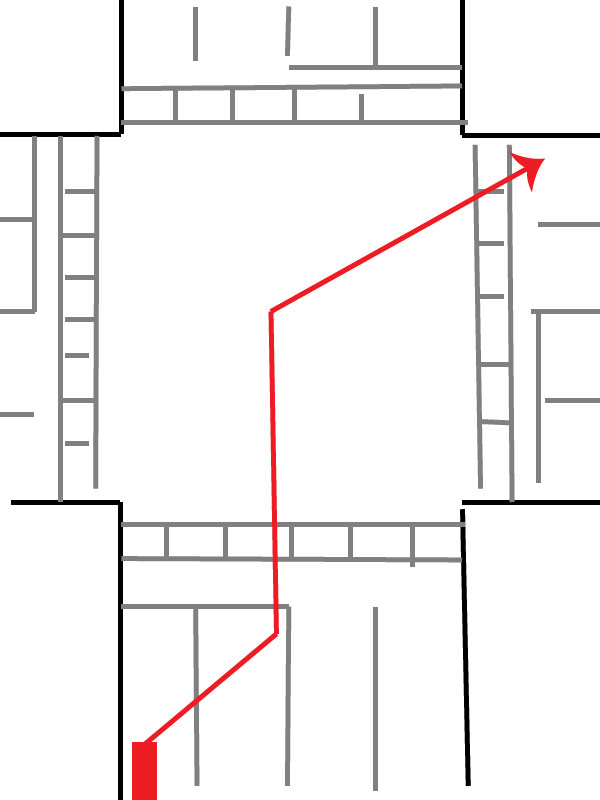

変形T字路については何回も書いたので割愛しますが、

判例からするとどちらでも間違いではない。

こっちパターンだと待機場所がないために危険な場合もありますが、

自転車といっても、小学生からお年寄り、ママチャリからロードバイクまで全て「自転車」なので、小回り右折にすることはリスキーです。

けど二段階右折待機場所を作る気がないなら、交差点次第では小回り右折可にしても良さそうな気がします。

そういうことも含めて、実証実験の電動キックボードが

・ユーザーは小回り右折したか?押して歩いて疑似二段階右折したか?

・違反覚悟で二段階右折したか?

こういう検証をしたら何か見えてくるような気がしてまして。

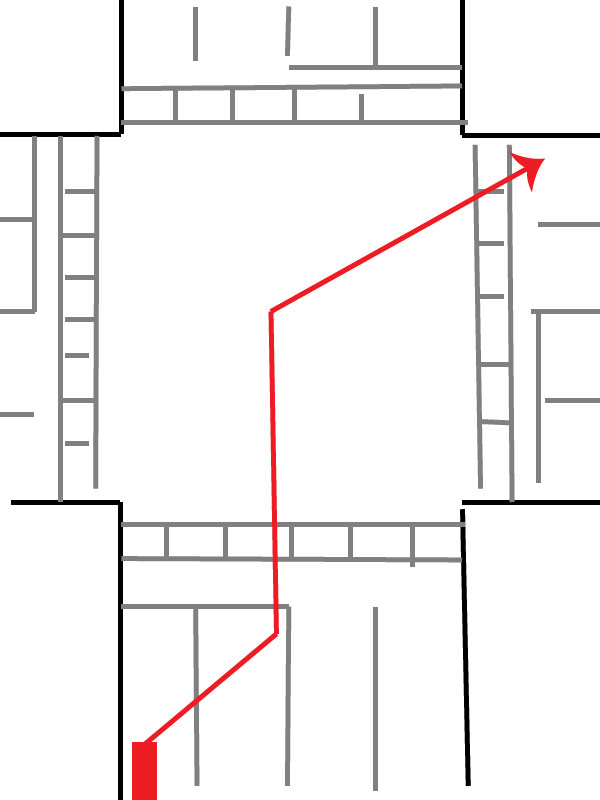

こちらで書いた鎌倉の交差点についても、「小回り右折は禁止」「二段階右折は危険」だとして歩道にゴールしますが、

やっぱり変ですよ笑。

せっかく低速車が小回り右折するという実証実験をしたので、貪欲にデータを分析したほうがいいと思うけど、データ自体が無いなら無意味ですかね。

なんかもったいない。

せっかく起こした珍事すら有効活用しないと。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント