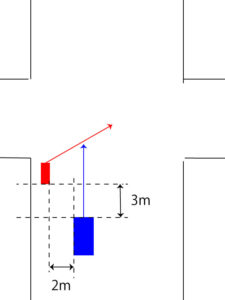

自転車が交差点で右折する際には、二段階右折義務(34条3項)があります。

しかしノールック、ノー合図で小回り右折する自転車がいるのも現実。

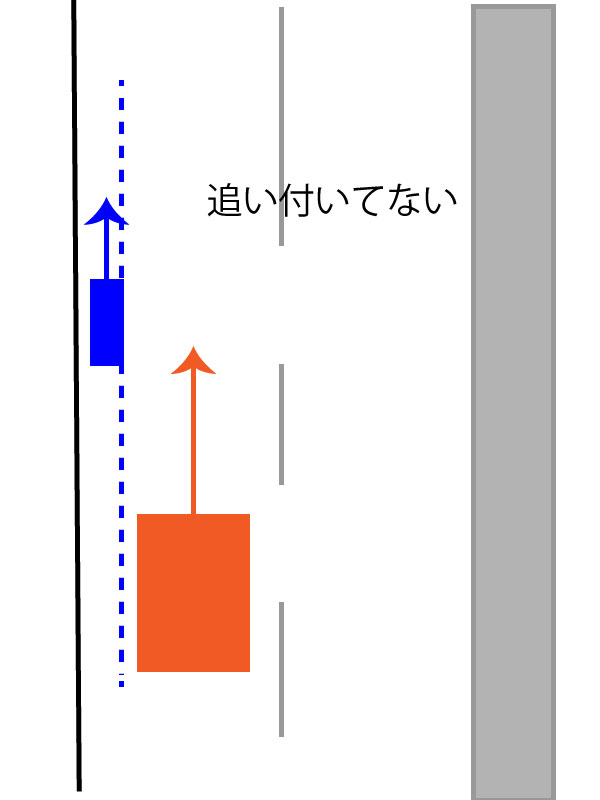

ノー合図、ノールックで先行二輪車が進行していたなら、そのまま直進すると考えることは当然とも言えます。

自転車がノールック、ノー合図で小回り右折することを予見する注意義務があるのでしょうか?

判例の立場

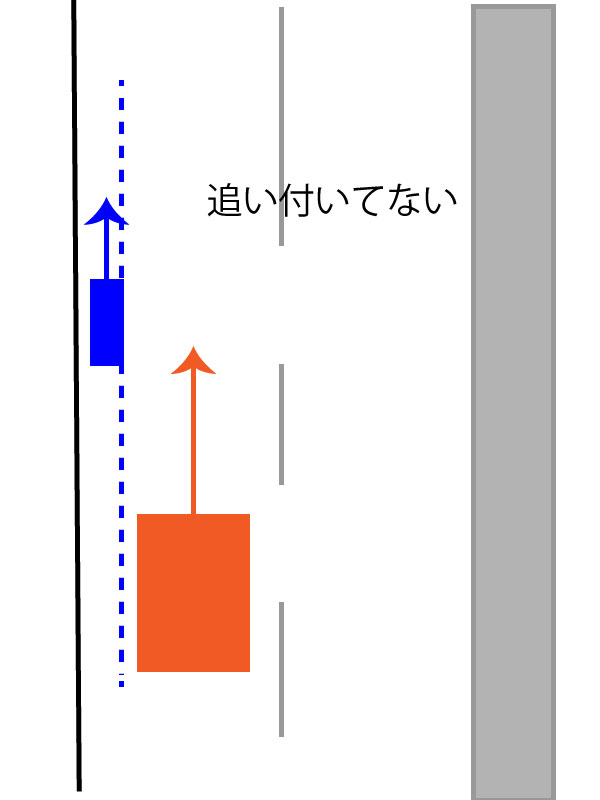

判例の基本的な立場としては、先行二輪車に不自然な挙動や不安定な挙動が見られないときには、通常通り追い抜きする際の注意義務のみで足りるというのが見解です。

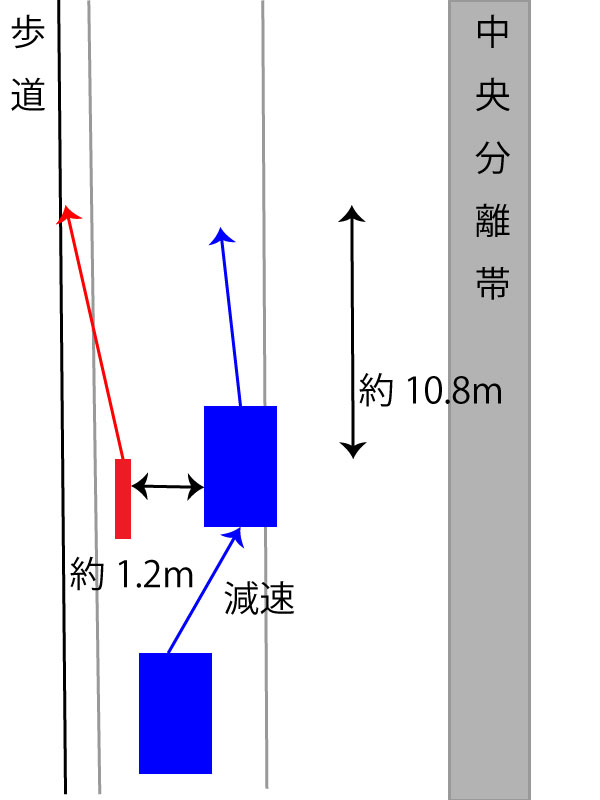

追い抜きする際の注意義務とは、側方間隔や減速のこと。

先行二輪車に不自然な挙動や不安定な挙動がある場合には、予め警音器を吹鳴すべき注意義務を認めた判例がいくつかあります。

さて。

古い判例の中には、以下のものがあります。

弁護人は、本件事故は被害者が道路交通法第53条所定の合図を行わず、かつ、同法第34条第3項に規定する右折の方法を遵守せずに交差点入口付近から右折しようとした過失により発生したものであって、被告人には自動車運転上の過失はない旨主張するので考察するに、被害者に弁護人指摘のような過失があったことは明白であるが、元来自転車は自動車、原動機付自転車等と異なり、その性質上比較的不安定で、ただでさえ動揺し易いばかりか、自転車を操縦するには法定の資格を要しないだけに、その操縦者は一般に交通法規の知識を欠き、また自動車の運転者ほど注意深くなく、従っていつ方向を変えるかも図りがたいのが通例であるから、自動車の運転者がなんらかの合図をせずに追抜きまたは追越そうとする自転車の操縦者がこれに気付かず、その方向、特に右に進出するため自動車と接触し、あるいは自動車を見て狼狽の余り操縦を誤って転倒する危険のあることは常に予見し得るところである。右予見の可能性がある以上、自転車運転者には予め警音器を鳴らして自転車操縦者を警戒避譲させ、安全にその側方を通過できるよう動静注視に意を用い、間隔に留意しつつ速度を調節すべき業務上の注意義務があるといわなければならない(東京高等裁判所昭和35年10月17日判決下級裁刑集2巻9・10号1205頁参照)。

(中略)

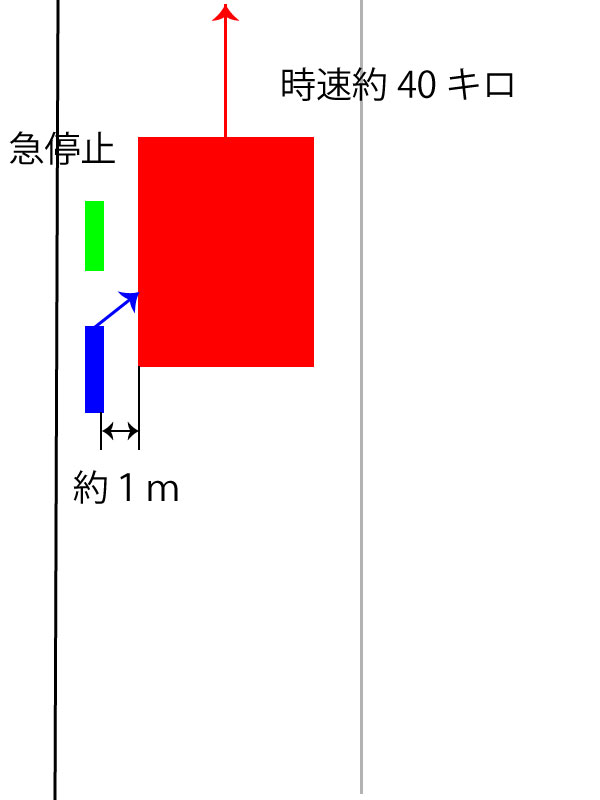

動静注視を欠くまま時速55キロという高速度で自転車の側方僅か1m余りの地点を漠然追い抜こうとしたことが認められるから、被害者に過失があっても被告人の過失責任を否定することはできない。

大阪地裁 昭和42年11月21日

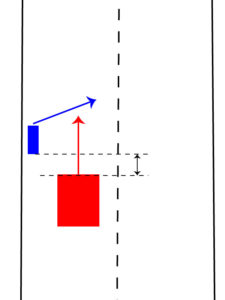

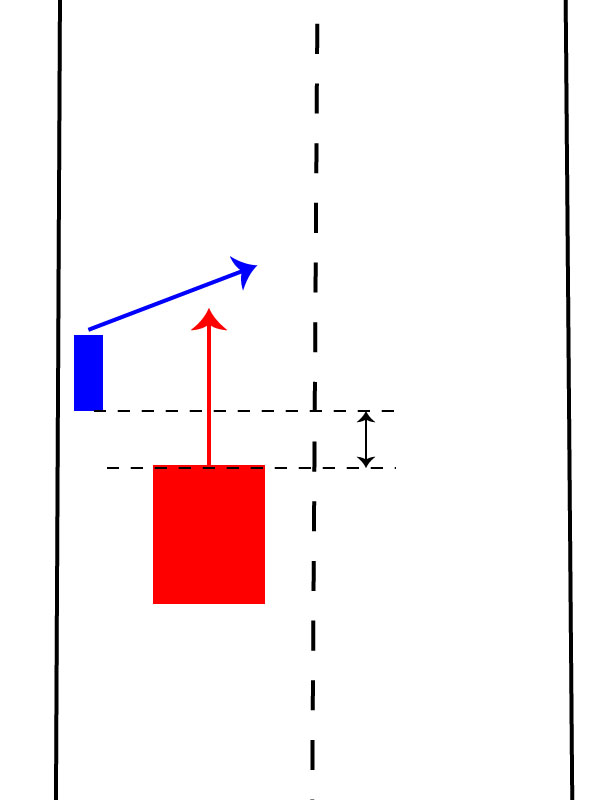

一方、ノールックで自転車が道路外に右折しようとした事例について以下の判決もあります。

被告人に過失があつたかどうかを検討するに、本件被告人のように、そのまま進行すれば先行する自転車との間に十分な距離をおいた状態でこれを追抜きうる貨物自動車の運転者としては、右先行車に追従してこれを追抜こうとするに当り、特別な事情がない限り、右先行自転車が交通法規を守り、後方からの自動車との衝突の危険を未然に防止するため適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足りるのであつて、本件被害者の自転車のように、あえて交通法規に違反し(道路交通法第53条、同法施行令第21条によれば、自転車を含む車両の運転者は、横断するときには、その地点から30m手前の地点に達したとき、右腕または右側方向指示器によつてその旨の合図をし、かつ横断行為が終わるまで当該合図を継続しなければならないのである。)、何らの合図をすることなく突然道路を横断する車両のありうることまで予想して常時これに備え、そのような場合でも直ちに急停車できる程度に減速徐行し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。

白河簡裁 昭和43年6月1日

なお、白河簡裁の被告人車は「時速40キロ、側方間隔70センチ」で追い抜き。

一見すると真逆

一見すると両者は真逆の内容にも見えますが、要は制限速度を遵守し、追い抜き時に十分な側方間隔を保持して確認しながら追い抜きする分には、自転車がノールック横断することを予見する注意義務はないと考えられます。

ただし自転車の挙動に不自然な点がみられるときは別。

不自然な点とは、「登坂中に傘さし片手運転している」(高松高裁判決)とか、「左右に50センチ幅で動揺していた」(東京高裁判決)など。

ノールック横断、ノールック右折はやめろ!というのは当然ですし、私もロードバイクで先行ママチャリを追い越ししている最中に「ノールック横断」を敢行されて死にかけたことがあります。

追い越し、追い抜きするクルマについては、「十分な側方間隔」と「速度」がきちんとしていれば、ノールック横断、ノールック右折を予見する注意義務はなく回避不可能なら無罪。

これらが欠けている場合には有罪にすることが多いかと。

コメント