ちょっと前になりますが、こちらが大々的に報道されてましたね。

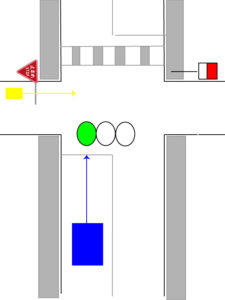

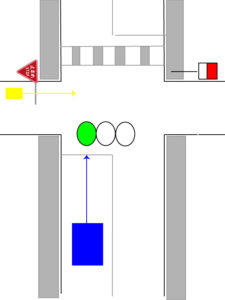

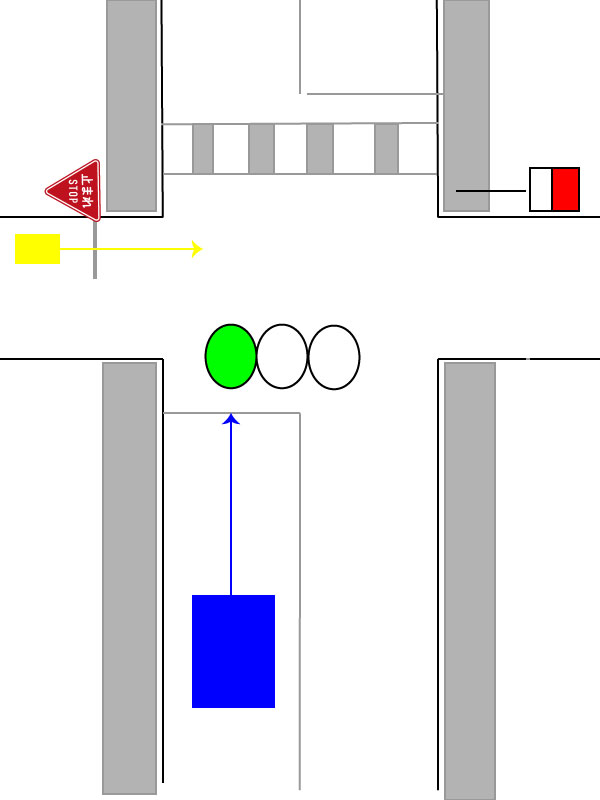

「信号無視」と報道されてますが、実際にはこの交差点の交差道路側には信号がないため、「一時停止&進行妨害禁止」の違反になります。

この話って、ちょっと疑問がありまして。

「交通整理がない交差点」

要は青車両が進行する方向にある信号機は、あくまでも押しボタン式信号がある横断歩道との関係で存在するだけで、交差点自体は「交通整理がない交差点」とみなす考え方ですね。

果たして、それが正解なのでしょうか?

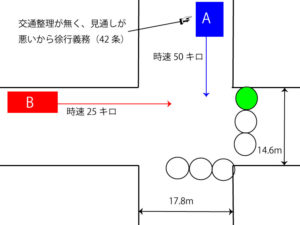

以前もちょっと書きましたが、「交差点自体には交通整理がない」と捉えた場合、左右の見通しが必ずしも良好ではないため、青車両は徐行義務を負うことになってしまいます。

第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

優先道路とは交差点内までセンターラインが伸びている場合を指しますが、優先道路は無い。

そして交差点には「交通整理が行われていない」のなら、青車両が徐行義務を負うことは明らかかと。

果たして、「交通整理が行われていない交差点」と解釈することが正解なのでしょうか?

<参考までに以前挙げた記事>

どのように考えるべきか?

そこで先日書いたこちらにつながるわけです。

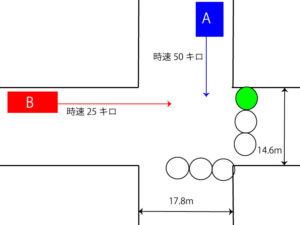

A車は赤信号がついていない(故障中)にもかかわらず、漠然進行。

当日が日曜日で早朝のことでもあり、手前の交差点二ヶ所を通過したときいずれもその信号機が作動していなかつたことから、本件交差点も信号機のスイツチを入れていないと考え、制限時速40キロメートルを約10キロメートルオーバーした時速約50キロメートルのまま、同交差点を通過しようとし

B車は青信号に従って進行。

両者ともに業務上過失致傷罪に問われた判例ですが、先日書いたようにこうなる。

| A車 | B車 |

| 「信号がない交差点」と解釈すべきで、見通しが悪いから42条(徐行義務)を怠った過失として有罪 | 信頼の原則から無罪 |

B車に信頼の原則を適用した理由の一部に、このようにあります。

前記市道を東進し本件交差点を通過しようとする自動車運転者は北面信号機の信号の故障を発見することは不可能であつたこと

B車からすれば、交差道路の信号が故障してついてないことを知る方法がない。

なので交差道路の車両が交通法規に従うことを信頼してよいという内容です。

検察官は、「本件交差点のように、人家、板塀のため見とおしのきかない交差点においては、乗客多数を輸送する職務の特殊性を考慮のうえ、信号の如何にかかわらず、左右の交通の安全を確認することが必要である」と主張する。

しかしながら、以上認定のような情況の下において、本件交差点に進入しようとする自動車運転者に対しては、他に特別の事情のないかぎり、あえて交通法規に違反して高速度で同交差点に進入しようとする車両のありうることまでも予想し、徐行又は一時停止して左右の道路の安全を確認して事故の発生を未然に防止すべき注意義務はないと解するのが相当である(最高裁判所昭和43年12月17日第三小法廷判決、同12月24日第三小法廷判決 判例タイムス230号254頁参照)。

しかして、一方被告人Aは、前示認定のとおり対面信号機の信号が故障し、左右の見とおしのわるい交差点であるのにかかわらず、あえて本件交差点に時速約50キロメートルで進入したものであり、かかる以上被告人Bに対し前記注意義務違反を認めることはできない。

福岡地裁小倉支部 昭和45年1月16日

結局のところ、冒頭の報道。

青車両が交差道路に信号がないことを理解していたなら別ですが、通常は交差道路に信号機があるかないかまで確認するわけではないので、青車両からすれば「交通整理が行われていない交差点」だと認識できない。

認識できない以上は青車両からすれば「交通整理がある交差点」とみなして徐行義務を負わないし、黄色自転車が一時停止&進行妨害したことが問題だと言えるわけです。

双方の立場で「交通整理の有無」が違う。

| 青車両の立場 | 黄色自転車の立場 | |

| 交差点に交通整理があるか? | ある(交差道路に信号がないことを認識できない) | ない |

| 義務 | 前方左右を注視しながら青信号に従って進行する義務 | 一時停止&進行妨害禁止 |

| 条文 | 36条4項 | 43条 |

要は青車両が「交通整理が行われていない交差点」だと認識できるかの問題。

たまたま事故を回避できたから良かったものの、青車両も自転車だったなら衝突した際にどちらが被害者になるかはわからないのよ。

だから一時不停止&進行妨害をした自転車が全面的に非難されるのは当然かと。

たまたま四輪車だったか、たまたま二輪車だったかという結果論で見ても意味がない。

「交通整理が行われていない交差点」と判断された事例も

青車両側が青信号ではなく「点滅信号」だった場合については、交通整理が行われていない交差点と見なして徐行義務を認めた判例もあります。

所論は、原判決が黄色の点滅信号を「交通整理を行なつていない状態」であるとして道交法42条の適用があるとしているのは、法令の解釈適用を誤つたものだ、というのである。

しかしながら、道交法にいう「交通整理」とは、信号機の表示する信号または警察官の手信号等により一定の時間は一方の道路を自由に通行させその間他の交通を停止することを交互に反復する措置を指すもので、これを通行する者の側からいえば、信号により通行が認められる間は他の交通を顧慮することなく進行することができる場合が交通整理の行なわれている状態であると解すべきであり、これに反し、たとえなんらかの信号が存したとしてもなおかつ無条件に進行することの許されない場合、たとえば交差点内の他の交通との優先順位等につき判断したうえ進行することを必要

とするような場合は交通整理の行なわれていないものとして道交法35条、36条等の規定の適用を認めるのが相当である。ところで、本件の交差点のように一方の道路からの入口には黄色の燈火による点滅信号が作動し、他方の道路からの入口には赤色の燈火による点滅信号が作動している交差点においては、他方の道路から来る車両等は赤色の点滅信号の表示するところに従いその直前において一時停止の義務はあるものの、一時停止したのちはさらに状況に応じて発進し交差点に入ることができるのであり、黄色の点滅信号のある道路を来る車両等は他の交通に注意しつつ進行することができるわけであるから、当該交差点における両者の優先関係については依然調整を必要とするのであつて、これはまさしく道交法35条、36条の予想する状態であるといわなければならない。すなわち、右のような交差点は道交法にいう「交通整理の行なわれていない交差点」にあたると解すべきであるから(最高裁判所昭和43年(あ)第2600号同44年5月22日第一小法廷決定、刑集23巻6号918頁参照)、論旨は採用することができない。

東京高裁 昭和46年12月22日

※当時の35条は「交差点先入優先規定」(昭和46年削除)。

点滅信号の場合なので冒頭の件とは事案が違いますが、要はこういう場合に

青車両が交差道路に信号がないこと、つまり「交通整理が行われていない交差点」だと認識できなければ徐行義務を負わない。

絶対的に「交通整理が行われていない交差点」と解釈することにはかなり疑問ですが、結局のところ双方の観点でどのように考えるか、どのような義務を負っていたかの問題。

東京地裁昭和45年8月31日判決にこれと似たような判例もありますが、

事案がちょっと異なる。

被告の過失の有無について判断する。(証拠)を総合すると、被告は加害車を運転して本件交差点に向い東進し、同交差点の西側横断歩道の手前(西方)4、50mの地点で対面する信号機が青色の表示をしているのを確認したうえ、被害車が本件交差点の北側に停止しているのを発見したこと、しかし、被告は本件交差点にさしかかるまでの間に信号が変る可能性があつたにも拘らず、その後は慢然と信号を確認することなく、時速約50キロメートルで本件交差点に進入したため、折から右信号が黄色に変つたのをみて同交差点に入つて来た被害車に加害車を衝突させたことが認められ、右認定に反する被告本人尋問の結果の一部は首尾一貫しないところもあり、前掲各証拠に照らして信用できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。してみると被告に信号確認義務違反の過失があつたことは明らかである。

(中略)

原告は被害車を運転して南進し、本件交差点に採近したが、自車の進行する道路(以下「甲道路」という。)と交差する道路(以下「乙道路」という。)の信号機が青色を表示していたので同交差点の北側(手前)で暫時停止していたこと、乙道路には右信号機が設置されているのは甲道路には信号機が設置されていず、乙道路の幅員が13mであるのに対し甲道路のそれが7.1mであること、同原告はその頃加害車が乙道路を東進して本件交差点に接近して来るのを発見したが、前記信号が黄色に変つたので、加害車が同交差点の手前で停止するものと軽信し、そのまま加害車の動静を注視することなく発進して本件交差点に時速約30キロメートルで進入したため、折から同交差点に前記二のとおりほぼ同時に進入してきた加害車と衝突したことが認められ、右認定に反する被告の本人尋問の結果の一部は前掲各証拠に対比して信用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。してみると、原告の進行中の甲道路には信号機の設置がなく、同原告にとり本件交差点は交通整理が行われていないものというべきであるから、同原告としては明らかに広い乙道路を進行してきた被告の車の進行を妨げてはならない注意義務があるのにこれを怠つた過失があることは明らかである。以上認定の事実に、前記二の被告の過失の態様、程度、さらには前記の加害車と被害車との車種の相違、速度の相違などを総合勘案すると、原告と被告との間の過失の割合は、同原告につき7、同被告につき3と認めるのが相当である。

東京地裁 昭和45年8月31日

交通整理が行われていない交差点と解釈したものの、「原告にとり」交通整理が行われていない交差点と判断し、被告には信号確認義務(当時の黄色信号は進行禁止で今と異なる)の過失。

あくまでも「原告にとり」交通整理が行われていない交差点と判断している点に注意。

要は報道の件で青車両に何らかの義務違反を認めるなら、青信号側からみて「交通整理が行われていない交差点」だと認識できるかの問題なので事案が違う。

けど、あくまでも青車両側は「交通整理が行われている交差点」とみて徐行義務を免除し、黄色自転車側は「交通整理が行われていない交差点」と見なさないと、イマイチ意味がわからないのよ。

進行する方向から確認できるかの問題にしないと、青車両は青信号でも徐行義務を負うことになり、イマイチ意味がわからない。

双方ともに二輪車だったらどちらが被害者になるかはわからないわけですし、一時不停止側を一方的に問題にするしかないのよ。

ちゃんとやれやと。

まあ、交差道路左側は多少見えるので、おかしな速度で交差点に進入しようとする自転車に気がついて事故を回避することはできるでしょう。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント