こちらの続きです。

個人的にはJAFの横断歩道一時停止率調査はさほど意味がないと思っていますが、理由はこれ。

| 長野県 | 新潟県 | |

| 人口(R4年8月) | 2,007,347 | 2,129,722 |

| 一時停止率(R5) | 84.4% | 23.2% |

| 一時停止率(R4) | 82.9% | 25.7% |

| 歩行者妨害事故(死亡者) | 246(2) | 204(2) |

一時停止率と事故数に相関性があるとは思えない。

その理由は調査方法にあり、見通しが悪い交差点や、対向車線の渋滞停止態様など事故に直結しやすいタイプが調査から除外されている。

調査場所

※センターラインのある片側1車線道路で、原則として、調査場所の前後5m以内に十字路および丁字路交差点がない箇所で、道路幅員が片側2.75m~3.5m、交通量が3~8台/分(目安)とし、制限速度が時速40~60km程度の箇所調査対象

※横断歩行者側の車線を走行する自家用自動車、自家用トラック(白ナンバー)

そもそも「多い事故パターン」はなんなのか?

横断歩行者妨害と言っても、パターンがいくつかあるわけですよ。

最も多い事故パターンがなんなのか?というところがわからないとアプローチしようがない。

・右左折巻き込みタイプ

このタイプは右左折時徐行義務(34条1、2項、38条1項前段)が不十分なのかもしれないし、交差点付近の構造が悪いのかもしれません。

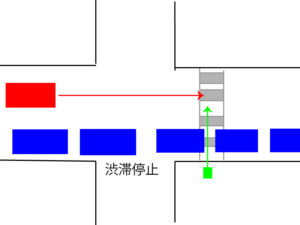

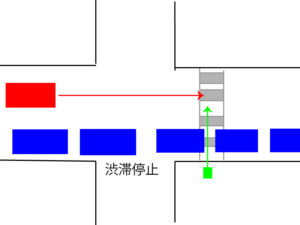

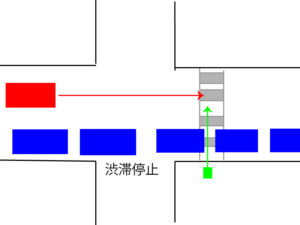

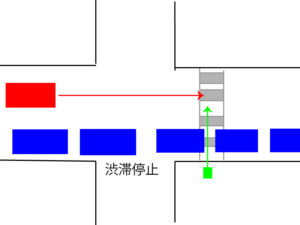

・対向車線の渋滞停止タイプ

これについては減速接近義務(38条1項前段)の不徹底と、対向車も横断歩道上に停止しないことが重要になる。

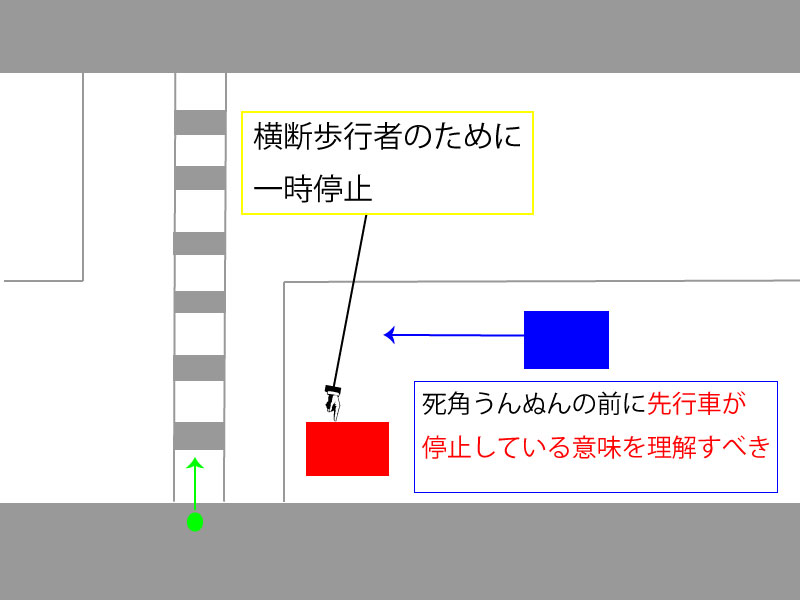

・見通しが悪い交差点タイプ

これは減速接近義務(38条1項前段)の不徹底が原因。

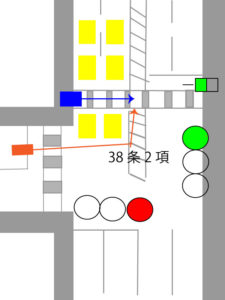

・38条2項タイプ

これは38条2項の不徹底、もしくはせめて減速接近義務(38条1項前段)。

原因が駐停車車両なら駐停車禁止の徹底。

JAFの調査って、交差点付近を避けていて、あくまでも歩行者側の車線のみを調査対象にしているので簡単に言えば「歩行者からも車両からも視認しやすい状況」での調査。

歩行者からも車両の動静が確認しやすいので、歩行者側の自衛が働き事故に繋がりにくいはず。

これらのタイプのうち、どのタイプが多いのか?という分析がないと対処方法がわからないと思う。

共通するのは減速接近義務になりますが、仮にこのタイプが多いなら

減速接近義務の徹底と、渋滞停止時に横断歩道上に乗るなという話を徹底することになる。

交差点右左折巻き込みタイプが多いなら、一義的にほ右左折時徐行義務違反を取締りすることになるし、見通しを妨げる樹木があるなら伐採を検討したり、歩車分離信号を検討することになる。

事故パターンを分析しているのか謎ですが、分析しないまま「横断歩行者妨害ガー!」と取締りしたところでビミョーになるし、ましてや調査方法が適切なのかも不明。

そうするとやるべき調査とは?

たぶんですが、一時停止率調査よりも減速接近義務違反の調査をしたほうが事故抑制に繋がるんじゃないかと思う。

例えばこの横断歩道にて、

横断歩道直前で何キロ以上だとアウトみたいな基準を決めて、ひたすらスピードガンで計測するとか。

見通しが悪い横断歩道で減速接近していれば、よほど歩行者が高速度横断でもしない限りは事故にはならないわけで。

この横断歩道で歩行者が横断待ちしているときの一時停止率がどうというよりも、歩行者がいないときに減速接近しているかを調べたほうが事故抑制に繋がるんじゃないかと思うのよ。

もちろん公表するのは、「減速接近率」。

そもそも、事故パターンとして何が多いのか分析しているのか不明ですが、確かに一時停止率自体は大事。

けど、一時停止率が高いことと事故数に相関性があるようには見えないので、一時停止率が高いことが間違った満足感に繋がるリスクも考えたほうがいいと思う。

いたら止まる義務ではなく、本質的には「いるかいないかわからないことを警戒する義務」なんだし。

東京高裁 昭和42年2月10日

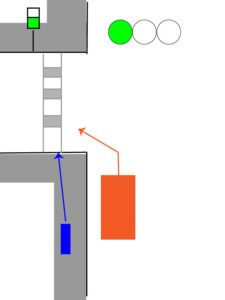

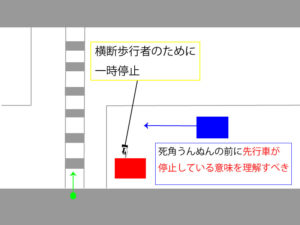

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断歩道すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。

しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

昭和42年2月10日 東京高裁

もしくは38条2項パターンもまあまああると思う。

これにしても、本質的には歩行者か自転車かは関係なくて38条2項の問題だし、仮に38条2項を知らなくても減速接近義務を理解していれば事故には至らない。

【悲報】横断歩行を通過する自転車が真横からのスクーター直撃に勢いよく押し倒される

ゼブラゾーンは侵入可能で過失割合が増える部分だが、自転車も軽車両扱いなので優先権はなく、譲る義務はないという。

自転車降りてればなぁ。#自転車pic.twitter.com/G6NRM2B2kN https://t.co/HZVIC0V6XN

— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) October 30, 2023

調査と事故抑制が必ずしもリンクしていないように見えるので、調査を「減速接近率」に変えたほうがいいのではなかろうか。

見通しが悪い横断歩道を選び、ひたすらスピードガンを向けたほうがいい。

と、思いません?

長野県は一時停止率が85%もあると言われても、たぶん「そこじゃない感」なんだと思うの。

その調査方法では85%になるとして、違う調査をしても85%になるのだろうか?

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント