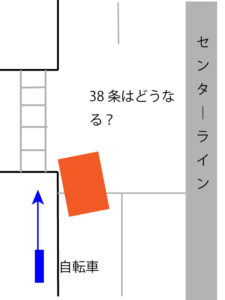

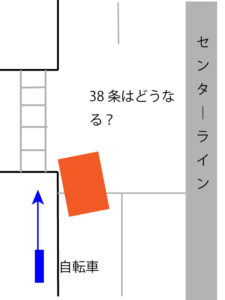

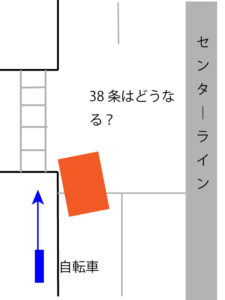

ちょっと前に、「横断歩道を通行する自転車に25条の2は適用されないのでは?」と質問を頂いたのですが、

第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

横断歩道を通行しても、車両の横断(道路の横断、横断歩道の直進)であることには間違いないし、除外する規定もない。

道路交通法上は適用されますが、要は法律構造の問題から重視されないのだと思いますよ。

25条の2第1項と横断歩道

判例は広島高裁 昭和59年6月29日。

事故の態様は左折巻き込みです。

認定の事実のもとでは、被害者に本件事故に関する過失が存したと断定することは困難といわざるをえない。第一審被告が被害者と衝突する前その存在を認識し、これとの衝突を回避しようと努力したのにこれを果さなかつたという場合であるならば、被害者が本件横断歩道上を自転車に乗つたまま通行していたこと(道路交通法は自転車に乗つたまま横断歩道を横断することを予想していないが、同法25条の2の1項などに抵触しない限り、直接的にこれを禁止する規定はない。もつとも、同法38条1項所定の「横断しようとする歩行者」には当らない。)、あるいはその速度がややはや目であつたことが事故の発生ないしは受傷の程度に関係したと考える余地があるけれども、第一審被告は、前記の如く、前方を全く注視せず、被害者の存在を認識せず、その轢過後に始めてこれに気付いたのであるから、被害者が自転車を降りて通行していたなら、あるいはその速度がやや遅かつたなら、その危害を免れ得た、あるいはその程度が軽くすんだとは必ずしもいい難い。かように断定できる的確な証拠はない。

したがつて、この点の第一審被告らの主張は失当である。広島高裁 昭和59年6月29日

横断歩道を通行する自転車に38条による優先権はないとし、25条の2第1項の義務があるとしている。

ただし、加害者が前方を全く見ないまま横断歩道に進入した点や被害者の速度を考えると、自転車を降りて歩いていたとしても結果は同じだったとして加害者過失を100%にしてます。

他にも平成後期の判例。

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する自転車等に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行する義務があるところ(道路交通法36条4項)、被告は、本件交差点に直進進入するに当たり、本件交差点又はその直近で道路を横断する自転車等に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行する義務があり、また、最高速度である時速40キロを遵守する義務があったにもかかわらず、これらの義務を怠り、注意を欠いたまま、制限速度を約20キロも超過した時速約60キロの速度で進行し、本件交差点の約15m手前でようやく原告車を発見したものであり、過失が認められる。

また、原告は、自転車に乗って本件横断歩道上を横断するに当たり、左右を確認し、南北道路を通行する車両の有無、動静に注意して横断すべきだった(同法25条の2第1項)にもかかわらず、これを怠り、左方への注意及び安全確認が不十分なまま本件横断歩道上を横断したものであり、過失が認められる。

平成21年12月15日 名古屋地裁

判例上は明らかに25条の2ですね。

で。

要は日本の法律構造上、道路交通法の義務よりも過失(注意義務違反)のほうが重視されてきた。

過失=「予見可能なことを回避しなかったこと」ですが、過失運転致死傷罪にしても民事の過失にしても、道路交通法の義務違反の成否を争うわけではない。

38条がどうのこうのとか、25条の2がどうのこうのとかよりも、そのまま進行すれば轢いてしまうことが明らかなら事故を回避しないと注意義務違反(過失)に問われるのは当然の話。

そもそも、

民事の基本過失割合って、車道通行か歩道通行かをわけずに左折巻き込み態様として扱っているくらいなので、道路交通法云々より注意義務違反(過失)のほうが重視されてきたわけよ。

もちろん、義務として25条の2自体はあるのだから、ノールックで横断することは全く賛同できませんが。

道路交通法の義務よりも注意義務違反を重視

以前「優先権を譲るべきではない!」と主張する人がいてビックリしましたが、日本の法律構造上、道路交通法の義務違反よりも注意義務違反(過失)のほうが重視されてきたので、優先権云々より注意義務が重視されてきたとしか言いようがない。

そもそも、

このような交差点に付属する横断歩道の場合、民事基本過失割合のベースは「交差点事故-5%」で計算する。

この場合、優先道路対非優先道路になるので、50:50から自転車に5%有利に修正して55:45です。

民事責任上は「横断」ではなく「優先道路の進行妨害」と見る。

このように、道路交通法と連動した概念では考えられてないし、仮に一律に「25条の2第1項」として扱うと実態と合わないのよ。

例えばこういう判例もあります。

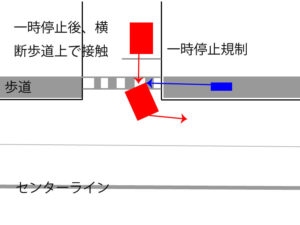

自転車は優先道路に付属した歩道を通行し、横断歩道を通行しようとした。

加害者は非優先道路から一時停止したのち衝突。

本件事故は、優先道路に併設された歩道を走行し、本件交差点を直進しようとした原告自転車と非優先道路から優先道路に左折進入するために本件交差点に進入しようとした被告車両との接触事故であるところ、双方に前方、左右の不注視等の過失が認められる。

そして、以上に加え、原告自転車が右側通行であり、被告車両から見て左方から本件交差点に進入してきたこと等に照らせば、本件事故の過失割合につき、原告15%、被告85%と認めるのが相当である。名古屋地裁 平成30年9月5日

民事責任上、歩道通行自転車を「優先道路通行車」と見なし、右側通行分を過失として修正。

右側歩道を通行することは道路交通法上何ら違反にはなりませんが、右側通行だとどうしても見えにくいので注意義務が加重されます。

優先道路に付属した歩道と、非優先道路から交差点に進入する車両のどちらが優先すべきか?については、実態からすれば歩道通行自転車でしょう。

これを一律25条の2第1項として扱うと、自転車が一方的に劣後して実情に合わないのよ。

だから民事責任上は、車道通行自転車も歩道通行自転車も分けずに扱う。

しかし交通法規上は「横断」なので25条の2第1項があることになるし、何ら違反ではない「右側歩道通行」が過失扱いになることもある。

道路交通法の義務と、過失論は別の概念で考えられているし、歴史的にも過失の有無を重視してきたのだから、道路交通法の義務の話のみにこだわってもうまくいかないことが多いと思いますよ。

道路交通法通りになってないのに、道路交通法のみにこだわる理由がない。

それこそ、刑事ではこういう判例もあります。

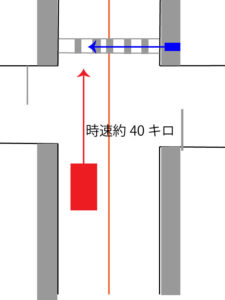

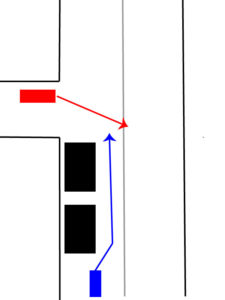

まずは事故概要。

左方道路は私有地の通路なので交差点ではない。

青(オートバイ)は路上駐車車両を避けるために道路中央寄りに進路変更し、速度を60キロから50キロに減じて進行。

赤(原付)が道路外から右折進入したために、衝突して赤原付が死亡。

青オートバイが業務上過失致死罪に問われた。

青オートバイには何ら道路交通法違反はありませんが、有罪。

しかして、原審で取調べた関係各証拠によれば、被告人は自動二輪車を運転し、新潟市ab番地先県道(幅員7.25mで道路中央部分に白破線のセンターラインが設けられている)上センターラインの左側部分(以下進行車線という)を三菱ガス化学方面より国道7号線方面に向け進行中、進路左側の同番地土建会社甲組正門通路から県道に進入し、対向車線に入るため被告人の進行車線を右斜めに横断中であつた被害者乙運転の原動機付自転車と、右正門前県道上において衝突したことが認められる(被害者の甲組正門通路から県道上への進出が交差点内への進入ではなく単なる横断であることは、右正門から甲家の屋敷内に通ずる幅員約4mの通路が道路交通法2条1項1号にいう道路に当たらない旨原判決が正当に説示したところから明らかである)。したがつてこの場合、原則的には所論のとおり、車両を運転して県道を横断しようとする者は、歩行者または他の車両等の正常な交通を妨害しないようにする安全確認義務を負う(道路交通法25条の2第1項参照)のであつて、県道上を進行する被告人としては、特段の事情がない限り、横断車両が右安全確認義務を遵守することを信頼して自車を運転すれば足り、この義務を怠つてその進行車線を横断しようとする車両のあり得ることまで予想すべき注意義務はないものといえるであろう。

しかしながら、本件においては、原審で取調べた各証拠並びに当審で取調べた検証調書及び証人丙の尋問調書を総合すれば、以下の事実が認められる。すなわち、被告人が自動二輪車を運転して県道上を前示甲組正門付近に差しかかつた際、同正門手前の進行車線左側端に正門の方から普通貨物自動車(パネル車)、大型貨物自動車(8トン車)の順序で2台の車両が相接して駐車していたこと(2台の車両の順序については、もし認定とは逆の順序で駐車していたとすると、実況見分ないし原審及び当審の検証の際における被告人の指示説明どおり、被告人が「2」地点において「A」地点の被害車両を最初に発見することができるためには、大型貨物自動車は極端に道路左側端に寄つて駐車していたとみなければならず、不合理である)、被告人は同正門手前で右駐車車両を認めたが、そのまま進行すればこれに追突することは確実であり、またこれに遮ぎられて同正門前はもとより進行車線前方の道路状況を見とおすことは全く不可能であつたこと、そこで被告人は、漸次、自車の速度を従前の時速約60キロメートルから45ないし50キロメートルに減速するとともに、自車をほぼセンターライン寄りに移行させて自車の進路を変更したうえ、駐車車両の右側方を通過しようとしたところ、大型貨物自動車の右後方(前示「2」地点)において、前方23.3m位の地点(前示「A」地点)に、甲組正門通路から県道に進入し、前示のように、被告人の進行車線を右斜めに横断中であつた被害者乙運転の原動機付自転車を発見し、急拠、ハンドルをやや右に切ると同時に、急制動したが間に合わず、自車を右原動機付自転車に衝突せしめたこと、被告人は自動二輪車等を運転して同所をしばしば進行していたもので、前示駐車車両の前方に甲組正門及び同正門から甲家屋敷内に通ずる通路があり、仕事関係の車両または歩行者が、日頃、同正門を通つて通路から県道に出たり、県道から通路に入つたりしているのを知つていたことが認められる。そして、同正門通路から被告人の進行車線を横断しようとする者にとつても、右のように、同正門右側に相接した2台の駐車車両があると、横断の際は歩行者または他の車両等の正常な交通を妨害しないようにする安全確認義務を負うとはいえ、被告人において駐車車両に遮ぎられて、同正門前はもとより進行車線前方を見とおすことが不可能であつたと同様、横断開始に先き立ち同正門通路のところに車両を停止させた位置から右方の交通の安全を確認することは、駐車車両に遮ぎられて全く困難であつたから、右車両の中には、右方の交通の安全を確認するため、同正門から県道内に横断を開始し、被告人の進行車線上、駐車車両に妨げられずに右方を見とおせる地点まで進出する車両のあり得ることはもちろん、その際、右方の交通の安全を十分確認することなく、漫然、横断を開始し、駐車車両の陰から、突如、対向車線に入ろうとする車両(本件被害車両がその例であることは原審で取調べた各証拠から明らかである)のあり得ることも、現在のわが国の道路交通の実情からいつてあながち否定できないところである。しかも、被告人は同正門から県道に出入する車両等のあり得ることを知つていたというのであるから、これら車両の中には、右で説示した本件被害車両のごとき車両のあり得ることも十分予見可能であつたはずであり、且つ、被告人が、警音器吹鳴義務はともかく、原判示の減速徐行義務を尽しておれば、本件衝突を回避することも十分可能であつたと思われる。したがつて、以上の諸事情のもとでは、駐車車両の側方を通過しようとする被告人において、横断車両が、横断開始に先き立ち、前示安全確認義務を尽すであろうことをあてにしても、右信頼は社会的に相当であるとは認められない。

右諸事情は、前示信頼の原則の採用を否定すべき特段の事情に当たるというべきである。論旨は理由がない。

東京高裁 昭和50年12月11日

被害原付が道路交通法25条の2第1項に違反した右折横断だと認めつつも、私有地から県道に進入する車両があることは予見可能だとし信頼の原則を否定。

道路交通法の問題と過失は別なのよね。

道路交通取締法が自動車を操縦する者に対し特定の義務を課しその違反に対して罰則を規定したのは行政的に道路交通の安全を確保せんとする趣旨に出たもので刑法211条に規定する業務上の注意義務とは別個の見地に立脚したものであるから道路交通取締法又は同法に基づく命令に違反した事実がないからといって被告人に過失がないとはいえない。

東京高裁 昭和32年3月26日

所論は、道路交通法上の義務と自動車運転過失致死罪における注意義務を同一のものと理解している点で相当でない。すなわち、信頼の原則が働くような場合はともかく、前者がないからといって、直ちに後者までないということにはならない。

東京高裁 平成22年5月25日

道路交通法の義務と注意義務違反(過失)は別だという法律な上、むしろ過失論が重視されてきたのに道路交通法のみにこだわる理由がない。

けど道路交通法上、横断歩道を通行する自転車はあくまでも横断(25条の2)。

道路交通法にこだわり過ぎても、過失論にこだわり過ぎてもバランスが悪い。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント