苫小牧で起きた「時速118キロ白バイ」と「謎の小回り右折」をした事故については何度か取り上げてますが、一審は右折車運転者の「過失運転致死罪」を認め有罪。

弁護人は控訴しましたが、控訴審は即日結審したようです。

Contents

控訴審での弁護人の主張

先に一審での事実認定を確認します。

⑵ 本件交差点付近の本件道路の状況

本件道路は、片側1車線のアスファルト舗装された平坦な道路で、本件交差点内を含めて中央線が引かれており、本件交差点北側付近には導流帯が設けられている。

本件道路の幅員は、本件交差点の北側出口付近で約13.4メートル、南側出口付近で約12.3メートルである。

本件交差点北側方向には、こ線橋が存在し、その頂点付近から本件交差点北側出口に向けて、下り勾配(1度ないし2度)となっている。本件道路は、前記頂点付近から本件交差点南側に至るまで直線の道路形状であり、対向車線の見通しを妨げるものはなく、この間に信号機は設けられていない。⑶ 本件交差点付近の市道の状況

市道は、片側1車線のアスファルト舗装された平坦な道路で、中央線は本件交差点の手前まで引かれており、幅員は本件交差点出口付近で約13.6メートルである。

2 本件事故関係車両

⑴ 被告人車両は、右ハンドルの事業用大型貨物自動車で、その車体は、長さ約11.51メートル、幅約2.49メートル、高さ約3.63メートルで、最小回転半径は10メートルである。⑵ 被害車両は、大型自動二輪車の警察車両で、いわゆる白バイである。

3 本件事故状況等

⑴ 被害者は、9月13日の本件事故当時、被害車両を運転し、本件道路を千歳市方面(北側)から甲方面(南側)へ進行中、本件交差点に接近した。⑵ 被告人は、本件事故当時、被告人車両を運転し、本件道路を甲方面(南側)から千歳市方面(北側)へ進行中、本件交差点を右折して市道に入ろうと、本件交差点に接近した。その際、Dの運転する車両が、市道から本件交差点を右折して本件道路の千歳市方面(北側)に進行しようと、本件交差点内(市道と本件道路の接続部分中央付近)で、一時停止していた。

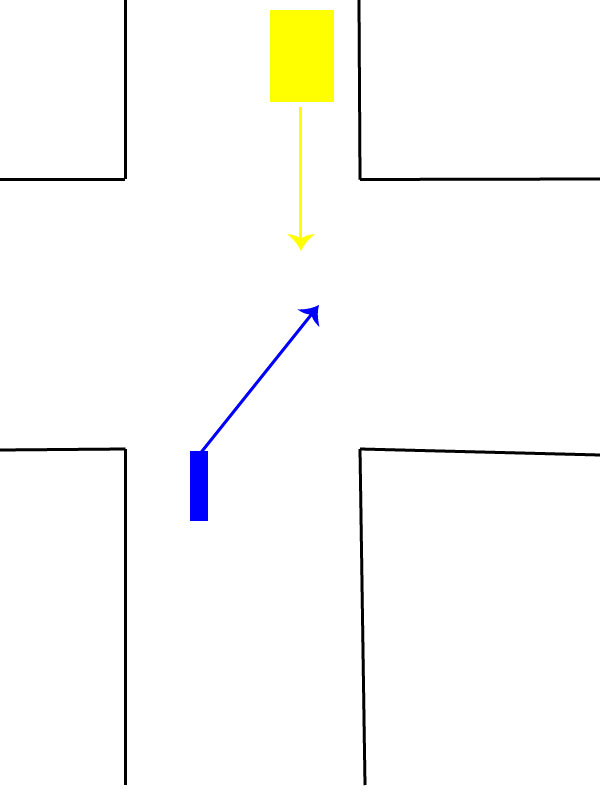

⑶ 被告人は、本件交差点の中心(本件道路及び市道の各中央線の延長の交点。以下同じ。)に達する約25.37メートル前(18.3+7.07=25.37。下記5⑵参照)の地点から、一時停止することなく、市道方面に向けて、右折待ちのD車両の向かって右側すなわち前記接続部分の南側を進行する、いわゆる内小回り右折(以下「本件右折」という。)を開始した。

その結果、本件右折開始から約2.5秒後の同日午前8時52分59秒頃、本件交差点内において、右折中の被告人車両左側面部(同車両後端から約4.6メートルの箇所。甲12)に、対向車線を直進進行していた被害車両前部が衝突し(以下単に「衝突」という。)、本件事故が発生した。

被告人は交差点の25m手前から内小回り右折(ショートカット右折)をした。

次にドラレコから認定した事実。

⑴ 衝突までの両車の位置関係

衝突の約8.5秒前には、被害車両は衝突時の位置の約265.2メートル手前の前記こ線橋の頂点付近を、被告人車両は衝突時の位置の約95.4メートル手前をそれぞれ走行していた。また、衝突の約2.5秒前に被告人車両が本件右折を開始した時点での被告人車両と被害車両との距離は約79メートル、その際の被害車両の位置と衝突時の同車の位置との距離は約66.4ないし67.4メートルであった。

両者の位置関係をドラレコから認定してますが、整理します。

| 白バイの位置 | 被告人車の位置 | 両者の距離 | |

| 衝突8.5秒前 | 衝突地点の265.2m手前 | 衝突地点の95.4m手前 | 360.6m |

| 衝突2.5秒前 | 衝突地点の66.4~67.4m手前 | 79m |

衝突をした8.5秒前の両者の距離は360m程度ありますが、2.5秒前だと79m。

2.5秒前の白バイの位置は、衝突地点から66.4~67.4m手前。

次に被告人の速度。

| 被告人の状況 | 速度 |

| 右折1秒前の被告人の平均速度 | 時速33.84キロ |

| 右折開始から衝突までの平均速度 | 時速27.86キロ |

| 右折開始後0.54~0.63秒頃の速度 | 時速28~33キロ |

次に被害者(白バイ)の速度です。

| 白バイの状況 | 速度 |

| 衝突地点手前182.7~122.7mの区間の速度 | 時速117~118キロ |

| 交差点進入後の衝突直前速度 | 時速88.7キロ |

これらが一審が認定した事実。

そして一審が認定した過失の趣旨ですが、「時速118キロは予見可能」という話ではなくて、信頼の原則で言われる「制限速度+20キロちょっと」に対するケアすらしないまま漠然右折した点を過失としている。

第5 認定事実に基づく検討

1 予見可能性について

⑴ 道路交通法37条は、車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない旨規定しており、右折車両の運転者は、対向直進車両の速度及び同車との距離を判断した上、自車が対向直進車両の進路上を通過し終えるのに要する時間を考慮して、対向直進車両に衝突等の危険を回避するために制動や進路変更をさせることなく、同車の接近前に自車が右折を完了し得ることを確認し得た場合のほかは、対向直進車両が通過するまで右折進行を一時差し控えるべき義務を負うと解される。⑵ 本件においては、被告人は、本件右折を開始するに当たり、前方左右を注視し、対向直進車両(被害車両)の有無を確認した上、同車の速度及び同車との距離を判断し、同車の接近前に自車が安全に右折を完了し得るかを確認する義務があったといえる。そして、本件交差点付近の本件道路は、ある程度の幅員があり、交差道路に優先し、信号機もなく、直線が続く平坦な道路であること、周囲を緑地帯に囲まれ、本件事故当時の交通量も少なかったこと、被告人車両の対向車線は、本件交差点に向けて若干の下り勾配となっており、被告人車両及び対向直進車両との間に見通しを妨げるものもなかったことなどからすれば、対向直進車両が最高速度である時速60キロメートルを基準として、時速20キロメートルをある程度超過する速度で、本件道路を進行してくることも十分予測し得るというべきであるから、上記の確認に当たっては、そのような事情をも考慮することが求められるというべきである。

制限速度60キロから「20キロちょっと超過」を予見する注意義務があるとしてますが、これは多数の判例で示されてきた「特別な事情がない限り著しい速度超過を予見する注意義務はない」と「20キロ程度は速度超過している車両が現実にいることから+20キロちょっとを予見する注意義務がある」という、いわば信頼の原則です。

⑶ 以上を前提に検討すると、本件右折開始時点において、被告人車両と被害車両との距離は約79メートルであり、これは、被害車両が、本件道路の最高速度を時速20キロメートル超過する時速80キロメートル(秒速約22.22メートル)で進行してきた場合には約3.56秒で、本件道路の最高速度を時速25キロメートル超過する時速85キロメートル(秒速約23.61メートル)で進行してきた場合には約3.35秒で、同時点における被告人車両の位置に到達する距離であった。

次に、被告人車両が本件右折の完了に要する時間等を検討すると、被告人車両の車体は長く、右折完了に相応の時間を要し(被告人も、このことを当然認識していたものと考えられる。)、具体的には、前記第2の5⑴のとおり、被告人車両が本件右折を開始した地点から右折完了地点までの距離は約27.4メートルであるから、被告人車両が本件右折の開始から完了に要するまでの時間は、本件右折開始後から衝突時までの平均速度の秒速約7.74メートル(前記第2の4⑵イ)で進行した場合で約3.54秒、被告人に有利に考慮して、本件右折開始前1秒間の平均速度である秒速約9.4メートル(前記第2の4⑵ア)で進行した場合であっても、約2.91秒を要する。前者の場合であれば、時速80ないし85キロメートルで進行してくる大型自動二輪車である被害車両に急な制動や進路変更を余儀なくさせるだけでなく、被告人車両と被害車両が衝突してその運転者の死亡の結果を伴う交通事故が発生する可能性が相当高いことは明らかである。後者の場合であっても、被告人車両が本件右折を開始した時点で、被害車両は衝突時の同車の位置から少なくとも約67.4メートル手前(前記第2の4⑴)の地点を走行していたことからすれば、被害車両は、最高速度を時速23.38キロメートル超過する時速83.38キロメートル(67.4÷2.91×3.6≒83.38)以上の速度で進行していれば、被告人車両が本件右折を完了するまでに、被告人車両右折完了地点付近の上記位置に到達することになり、やはり、同様の結果が発生する可能性が高いと認められる。

⑷ 以上によれば、被告人は、本件右折開始時に、対向直進車両の有無及び同車と自車との距離等を確認していれば、被害車両の存在を確認し、同車が通常予測し得る速度で進行してきた場合に、その接近前に自車が右折を完了することができず、自車と被害車両が衝突等してその運転者の死亡の結果を伴う交通事故を発生させることを十分予見することが可能であったし、予見する義務があったといえる。

2 結果回避可能性について

⑴ 前記のとおり、右折車両の運転者は、対向直進車両に衝突等の危険を回避するために制動や進路変更をさせることなく、同車の接近前に自車が右折を完了し得ることを確認し得た場合のほかは、対向直進車両が通過するまで右折進行を一時差し控えるべき義務を負うと解される。この点、本件公訴事実は、判示と同旨の注意義務を掲げるものであるが、検察官は、同注意義務につき、対向直進車両の動静に留意し、その安全を確認しながら進行すべき注意義務も含む趣旨であり(仮に被告人が公判において供述するように右折に際して被害車両の存在に気付いていたとしても、同注意義務に違反している。)、また、①結果回避措置を本件交差点の中心の直近の内側を通ることに限定する趣旨ではなく、②前方を注視し、適切な走行を行うことにより、被害車両との衝突を回避すべきことも包含しており、例えば、そもそも右折を差し控えるなどの回避措置も当然含む趣旨であると釈明している。⑵ そして、被告人は、本件右折開始時点において、前記のとおり、被害車両の接近前に自車が右折を完了することができず、被害車両と衝突等してその運転者の死亡の結果を伴う交通事故を発生させるという結果を予見すれば、その場で右折を差し控える、又は、道路交通法34条2項にのっとり、本件交差点の中心の直近の内側を通過する右折開始地点(前記第2の5⑵)まで直進するなどして、容易に結果発生を回避することが可能であったということができるから、結果回避可能性(結果回避義務違反)も認められる。

札幌地裁 令和6年8月29日

裁判所は道路状況から、制限速度60キロを20キロ程度超過した直進車を予見する注意義務があったとしている。

白バイは時速118キロなので約60キロ超過になりますが、右折開始時点での白バイの位置を考えると、仮に白バイが80~85キロであっても事故が起きていたことを指摘。

さて報道によると、弁護人の主張趣旨はこれ。

17日に札幌高裁で開かれた控訴審で、弁護側は「札幌地裁判決は、右折の0秒前にでも前方を確認して停まっていれば衝突を回避できたと指摘するが、仮に右折の1秒前に前方を確認したとしても、その時点で白バイの速度は時速92キロで、合法的な行動をしたとしても結果回避可能性はなかった」などと主張。

「被告は右折の数秒前に前方を確認していて、結果回避義務の履行としては十分」で、地裁判決には事実誤認や法令適用の誤りがあるとして無罪を主張しています。

さて、一審で弁護人の主張は裁判所から否定されてますが、一審の内容を確認します。

3 弁護人の主張の検討

⑴ 弁護人は、被告人は、制限速度が時速60キロメートルの道路を時速約118キロメートルもの高速度で進行する対向直進車両の存在を予見する義務はない旨主張する。しかしながら、本件における予見可能性の判断において重要であるのは、被告人が、本件右折を開始する前に、対向直進車両が通常予測し得る程度の速度で進行してきて被告人車両と衝突等する結果を予見することができたか否かであって、被害車両が前記高速度で進行してくることまで具体的に予見することができなかったとしても、直ちに被告人の予見可能性が否定されることにはならない。⑵ また、弁護人は、右折車両としては、右折開始時ではなく右折開始前の合理的な時点において、通常想定される速度で進行してきた場合に衝突のおそれがあるような位置に対向直進車両がいるかを確認すれば足りるとした上で、被告人の公判供述を前提にして、被告人は、本件右折の数秒前に一度、相当遠方まで注視し、被害車両を発見した上で右折をしたものであるから、過失はない旨主張する。しかしながら、前記のとおり、そもそも被告人の公判供述の信用性は高いものではないし、同供述を前提としたとしても、被告人は、影のようなものが見えたにすぎず、それが車両であるかの判別や速度の確認すらも十分できていない状況であった。加えて、仮に、被告人が前記こ線橋の頂上付近にいた被害車両を見たことがあったとしても、それは、被告人車両が本件右折を開始するまで約6秒も前のことであったと考えられ(8.5-2.5=6。前記第2の4⑴参照)、被告人は、その後衝突まで意識的に被害車両を確認したこともなかったというのであるから、被告人は本件右折に当たって対向直進車両の動静を確認したとはいい難く、注意義務を果たしたとはいえない。弁護人の主張は、道路交通法の趣旨にも沿わない独自の見解であって採用できない。

⑶ さらに、弁護人は、被告人の捜査段階供述を前提としても、被告人が本件右折時に被害車両を認識できなかったのは、同車が通常の注意をしても発見できないほど遠くの位置を走行していたためであるから、結果回避可能性はなかったなどとも主張するが、前記のような本件右折開始時の被告人車両と被害車両との距離や被告人車両からの見通し等に照らして、同主張がその前提を欠くことは明らかである。

⑷ その他、弁護人の主張を検討しても、前記の判断を左右するものはない。

札幌地裁 令和6年8月29日

一審は被告人が右折開始した地点における両者の距離を前提に

被告人が右折開始直前に対向車を確認していれば、信頼の原則との兼ね合いから注意すべき「時速80~85キロの直進車(20~25キロ超過)」を妨げることになるのだから、右折を差し控えたはずと指摘。

つまり「118キロを予見しろ」ではなく、「通常の注意の範囲である80~85キロの直進車であっても事故っていたほど、右折前確認を怠っていた」なんですね。

控訴審での弁護側は、被告人が右折を開始した時の白バイの速度が時速92キロだったことを主張し、信頼の原則で言われる「+20キロちょっと」の範疇から越えている異常な速度だから回避不可能と主張しているのかなと思われますが、詳しくは不明です。

事後審なので

控訴審はあくまで一審の認定をベースに、弁護人は一審判決を非難する、検察官は一審判決の正当性を主張する仕組み。

即日結審なので新しい証拠もなく、あとは解釈と細かい部分の事実認定の問題なのかと。

この事故、当初の報道によると「時速118キロは予見可能か?」が争点なのかと思ってました。

しかし一審審理が進むにつれ、そもそも被告人は対向車を確認しないまま漠然右折(しかもショートカット右折)したのでは?という流れになり、判決文をみる限りでは問題になっているのは「通常の注意義務すら果たしてなかったよね」というところ。

仮に被害者が時速83キロだったとしても、通常の注意義務すら怠っていた被告人は結局事故っていたという話なわけ。

さて、控訴審はどのように判断するのでしょうか?

ちなみに勘違いしやすいポイントですが、刑事は「どっちが悪いか?」を決めるものではないため、被害者の速度が違法だからといって無罪になるわけではない。

そもそも、白バイの速度は違法なんですけどね。

北海道施行細則を読み間違えておかしな解釈を披露する人がいるから、話がややこしくなる。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

現場の一本道において2.5秒前の動向に注意しろってのは、8.5秒前の位置から、そこまで異常な速度でやってくるのを予測しろってことになってるような

まあ8.5秒前の位置も確認がおろそかだったと認定してるぽいですが

コメントありがとうございます。

右折直前に対向車を確認していたら、しかもワケわからん位置から右折せず正規のルートであれば右折を控えていた距離感なので、過失認定は致し方ない気がします。