こちらについてご意見を頂いたのですが、

記事でも触れたように、道路交通法43条は前段が「一時停止」、後段が「交差道路の進行妨害」ですが、後段については過失犯の処罰規定がない。

五 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者

3 過失により第一項第二号、第五号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第十四号、第十六号若しくは第十九号又は前項第二号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

で。

あくまでも事故未発生の話に限定しますが、事故未発生の43条後段違反(交差道路の進行妨害)については、警察の解説書でも故意の認定が困難だから切符を切ることは難しく、事故発生時以外は問題にしにくいみたいな記述がありまして。

前段(一時停止)には過失犯の処罰規定があるので、

・一時停止標識を認識しながら一時停止しなかった

→43条の故意犯

・一時停止標識を見落として一時停止しなかった

→前方不注視の過失による43条違反

となる。

事故発生時は話が別。

違反により誰かをケガさせたなら「過失運転致死傷罪」に問える。

また、過失犯の処罰規定がない場合でも、過失による安全運転義務違反になり得ます。

例えば25条の2第1項には過失犯の処罰規定がない。

第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

70条は過失犯の処罰規定がありますが、過失犯の処罰規定がない規定を70条過失犯として処罰できるか?という問題があり、最高裁は「OK牧場」とした。

事案は最高裁昭和48年4月19日。

狭い道から安全不確認のまま国道に後退して国道通行車両に衝突したことについて、検察官は安全運転義務違反として起訴。

広島高裁は過失犯の処罰規定がない25条の2第1項の内容について、安全運転義務違反(70条)の過失犯として処罰することはできないとした。

そもそも被告人の本件後退行為を道路交通法70条の安全運転義務違反罪に問擬すること自体問題である。すなわち、同条の規定は同法の他の各条で定められている道路交通の危険防止のための典型的、類型的義務の各規定を補充する趣旨で、これら各規定ではまかない切れない具体的危険行為を禁止するため設けられているので、もし道路交通上危険と思われるある行為が右各典型的、類型的義務のいずれかに違反する内容をもつときは、当該個別法規を問擬すべく同法70条の安全運転義務違反罪の規定を適用することは許されないと解されるところ、本件事実関係は前記説示のとおりであつて、本件後退行為は道路交通法(昭和46年法律第98号による改正前のもの)25条の2第1項に定められている『他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは後退してはならない』との義務に違反する内容をもつことが明らかであるから、前記理由により道路交通法70条の安全運転義務違反罪の成立する余地はない。

もつとも、道路交通法(昭和46年法律第98号による改正前のもの)25条の2第1項所定の義務違反罪は故意犯であつて、少くとも同条項にいわゆる『他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがある』と認められるに足る事情についての認識は必要と解されるところ、被告人が本件後退行為に及んだのは前記説示の事実関係から明らかなように国道上の交通状況を十分確認せず南進中の車があつたことに気づかなかつた過失によるものであり、当時国道上の交通がひんぱんであつたとの事情もうかがえないので、被告人には確定的故意はもちろん、未必的故意もなかつたと認められ、本件後退行為につき右条項所定の義務違反罪は成立せず、また右義務違反罪については過失犯処罰の明文の規定もないので過失犯としても処罰することはできない。そこでこのような場合には道路交通法70条の安全運転義務違反罪の過失犯処罰の規定(同法119条2項)を適用することができるとの見解もありうるし、現に検察官も当審において過失による安全運転義務違反罪の訴因を予備的に追加している。しかし、もともと同法70条の安全運転義務違反の内容は他の各条で定められている類型的義務ではまかない切れないこれ以外のこれと異なる内容をもつているのであるから、同法70条の安全運転義務違反罪の過失犯には当然他の各条で定められている類型的義務違反の過失犯を含まないと解されるばかりでなく、同法が70条の安全運転義務以外の各種の類型的な危険防止義務につきそれぞれ過失犯処罰の有無を明確に規定し、かつ、過失犯処罰の規定を設けると否とにつきその必要性等を十分考慮していて合理的区別をしていることにかんがみるときは、ある種の類型的義務違反につき過失犯処罰の規定を設けなかつた以上当然それらの義務違反については一切過失犯を処罰しない法意と解されるから、道路交通法(昭和46年法律第98号による改正前のもの)25条の2第1項所定の義務違反罪につき過失犯処罰の規定のない以上、道路交通法70条の安全運転義務違犯罪の過失犯処罰の規定を適用することも許されないのである。

最高裁は破棄。

25条の2と70条は違反の成立点が違うのだから、25条の2に過失犯の処罰規定がなくても70条に抵触する場合は70条過失犯を適用できるとした。

道路交通法70条の安全運転義務は、同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられたものであり、同法70条違反の罪の規定と右各条の義務違反の罪の規定との関係は、いわゆる法条競合にあたるものと解される(最高裁昭和45年(あ)第95号同46年5月13日第二小法廷決定・刑集25巻3号556頁参照)。すなわち、同法70条の安全運転義務は、他の各条の義務違反の罪以外のこれと異なる内容をもつているものではなく、その構成要件自体としては他の各条の義務違反にあたる場合をも包含しているのであるが、ただ、同法70条違反の罪の構成要件に該当する行為が同時に他の各条の義務違反の罪の構成要件に該当する場合には、同法70条の規定が同法の他の各条の義務違反の規定を補充するものである趣旨から、他の各条の義務違反の罪だけが成立し、同法70条の安全運転義務違反の罪は成立しないものとされるのである。

つぎに、同法70条の安全運転義務違反の罪(ことに同条後段違反の罪)と他の各条の義務違反の罪とは、構成要件の規定の仕方を異にしているのであつて、他の各条の義務違反の罪の構成要件に該当する行為が、直ちに同法70条後段の安全運転義務違反の罪の構成要件に該当するわけではない。同法70条後段の安全運転義務違反の罪が成立するためには、具体的な道路、交通および当該車両等の状況において、他人に危害を及ぼす客観的な危険のある速度または方法で運転することを要するのである。したがつて、他の各条の義務違反の罪の過失犯自体が処罰されないことから、直ちに、これらの罪の過失犯たる内容をもつ行為のうち同法70条後段の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすものについて、それが同法70条後段の安全運転義務違反の過失犯としても処罰されないということはできないのである。

これを本件についてみるに、道路交通法(昭和46年法律第98号による改正前のもの)25条の2第1項の「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害

するおそれがあるときは、後退してはならない。」との規定の過失犯たる内容をもつ行為は、直ちに道路交通法70条後段の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすものではなく、具体的な道路、交通および当該車両等の状況において、他人に危害を及ぼす客観的な危険のある速度または方法による運転だけがこれに該当するのであるから、道路交通法(昭和46年法律第98号による改正前のもの)25条の2第1項違反の過失犯が処罰されていないことから、その過失犯たる内容をもつ行為のうち道路交通法70条後段の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすものについて、同法70条後段違反の過失犯として処罰できないとはいえないのである。最高裁判所第一小法廷 昭和48年4月19日

ややこしいのよね…

以前取り上げたけど昭和46年改正以前の38条には過失犯の処罰規定がなく、「横断歩行者に気がつかなかった」(=過失)という言い訳が横行した。

だから警察庁が発狂して38条の過失犯の処罰規定を新設したわけ。

車両等が横断歩道に接近する場合の義務に違反した場合には、それだけで第38条第1項の違反となる。また、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行してきた車両等が、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにする義務に違反した場合も同様である。

今回の改正により、横断歩道における歩行者保護のための車両等の義務の違反については、新たに過失をも罰することとした。

横断歩道における歩行者の事故において、車両等の運転者が横断歩道あるいは歩行者に気がつかなかったと弁解する場合が多いが、この種の違反については過失をも罰することにより、歩行者保護の徹底を図ることとしたのである。

車両等が横断歩道に接近する場合において、十分確認しないでその進路の前方を横断しようとする歩行者がないと軽信したり、横断歩道の直前で停止することができないような速度で進行した場合には、過失により、第38条第1項前段の横断歩道に接近する場合の義務に違反することになる。また、車両等が横断歩道の直前で停止できるような速度で横断歩道に接近した場合において、その進路の前方を横断し、または横断しようとする歩行者がいることに気がつかなかったため、横断歩道の直前で一時停止せず、歩行者の通行を妨げたときは、過失により、第38条第1項後段の横断歩道の直前の一時停止等の義務に違反することになる。道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月

さらにいうと、例えば38条の過失犯と認定するには「過失により横断しようとする歩行者がいたのに一時停止しなかった」という理由ではダメで、過失の内容を具体的に示さないと違法なのよ。

横断歩行者妨害だと基本的には「前方不注視の過失により横断歩行者を見逃した結果、一時停止しなかった」になるでしょうけど。

同法70条は、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と規定している。それ故同法119条2項により過失による安全運転義務違反として処断するためには、過失によつて、「他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転した」事実を確定しなければならない。

踏切の直前で停止せず、かつ、安全であることを確認しないで車両を運転して踏切に立ち入り、列車と衝突して列車に乗つていた人を死傷に致した場合には、過失致死傷の罪が成立することは論をまたないけれども、一方踏切直前で停止せず安全を確認しないで進行した点で道路交通法33条違反の故意犯(同法119条1項2号の罪)が成立するのであつて、この場合過失による同法33条違反の罪(同法119条2項の罪)が成立するものではない。踏切直前で停止せず、安全を確認しないで進行した行為は、一面においては、過失致死傷罪の構成要件である過失の内容をなすから、過失致死傷罪を構成するのであるけれども、踏切直前で停止せず安全を確認しないで進行したとの行為は、それ自体故意による道路交通法33条違反の罪を構成する。過失による同法33条違反の罪が成立するためには、前方注視義務を怠つたため、踏切のあることに気づかず、その直前で停止せず、安全を確認しないで進行したというように、停止せず安全を確認しないこと自体について過失が存することを要する。このことは同法70条(安全運転の義務)違反の罪についても同様である。最高裁判所第一小法廷 昭和46年10月14日

道路交通法違反ってわりとややこしくて、警察官は取り締まりが容易な違反(例えば信号無視や一時不停止)に偏るのがよくわかる。

信号無視や一時不停止は過失犯の処罰規定があるけど、

◯過失犯の場合

警察官「赤信号に気づいてました?」

運転者「黄色だろ!」

警察官「では前方不注視による過失で赤信号を見落としたということで…」

◯故意犯の場合

警察官「赤信号に気づいてました?」

運転者「バレちゃいましたね」

警察官「では赤信号だと認識して故意に信号無視したことで…」

取り締まりのときに故意と過失を判別する質問をしているのよね。

で。

車検切れは過失犯の処罰規定がない以上、誰であろうと過失であれば処罰不可能。

過失犯を処罰するには過失犯の処罰規定が必要になりますが、このあたりはあまり知られていないから「警察による忖度」と勘違いする。

ちなみにこちら。

2/16夜間走行中、信号で追いついた前に止まるパトカーのナンバー灯が点いていないことを確認しました。

次の信号で運転手に知らせると怪訝な顔で「ありがとうございます。確認します」と言ってすぐ横に止めて助手席の警官が降りてきました。

私はそのまま走り去りましたが、一般車が同様な事態になれば即座に切符を切られるでしょう。

奴らは如何なんでしょうかね?

こちらについては過失犯の処罰規定があるはずなので、「運行前確認を怠った過失」みたいな話で処罰対象だと思うのですが…

道路交通法が刑法である以上、こういう解釈にならざるを得ないけど、一般的な認識とは違うのよね。

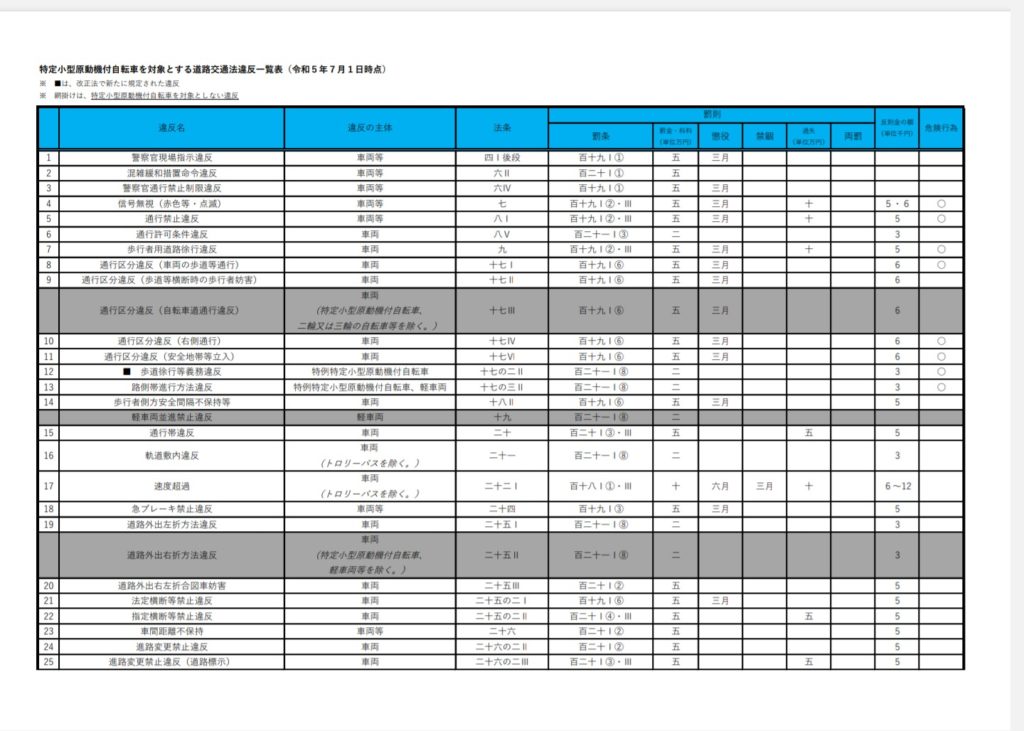

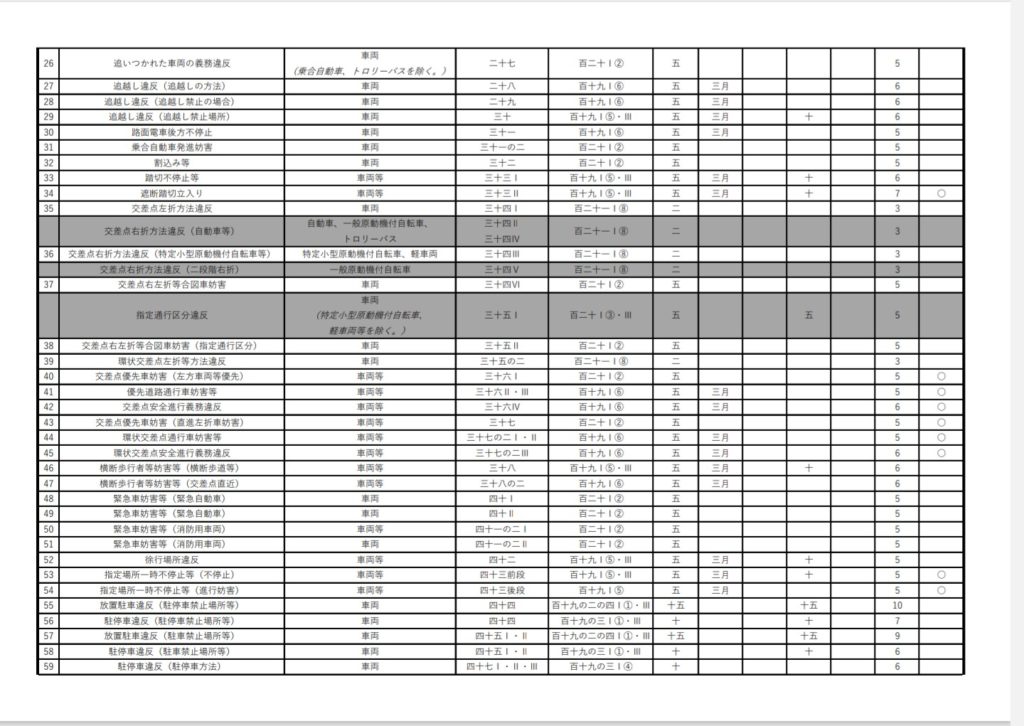

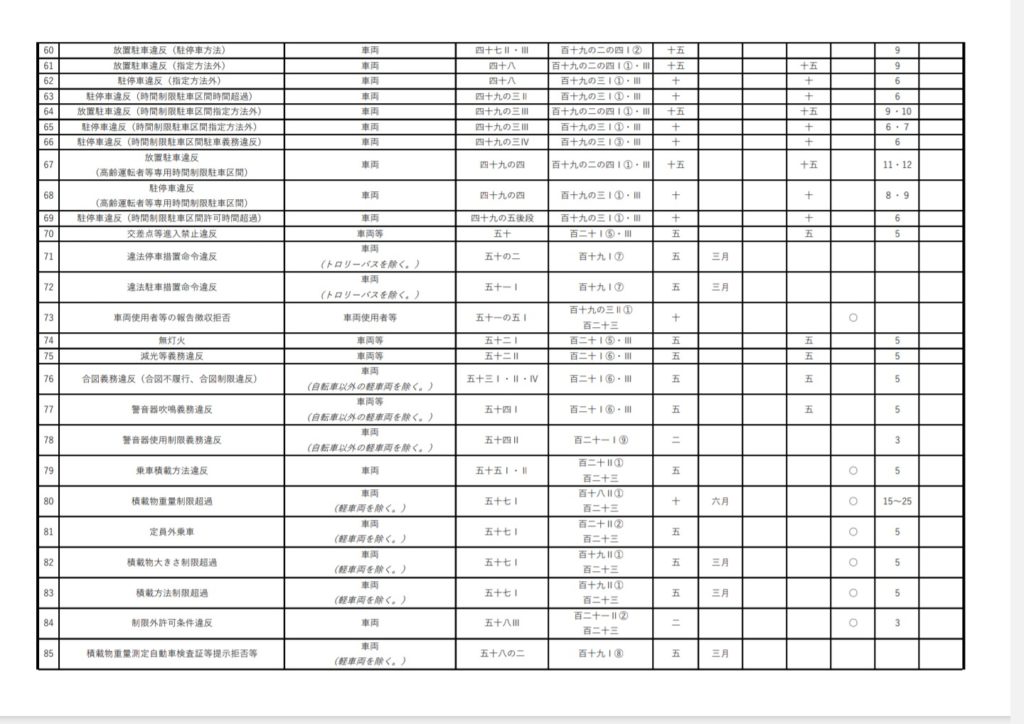

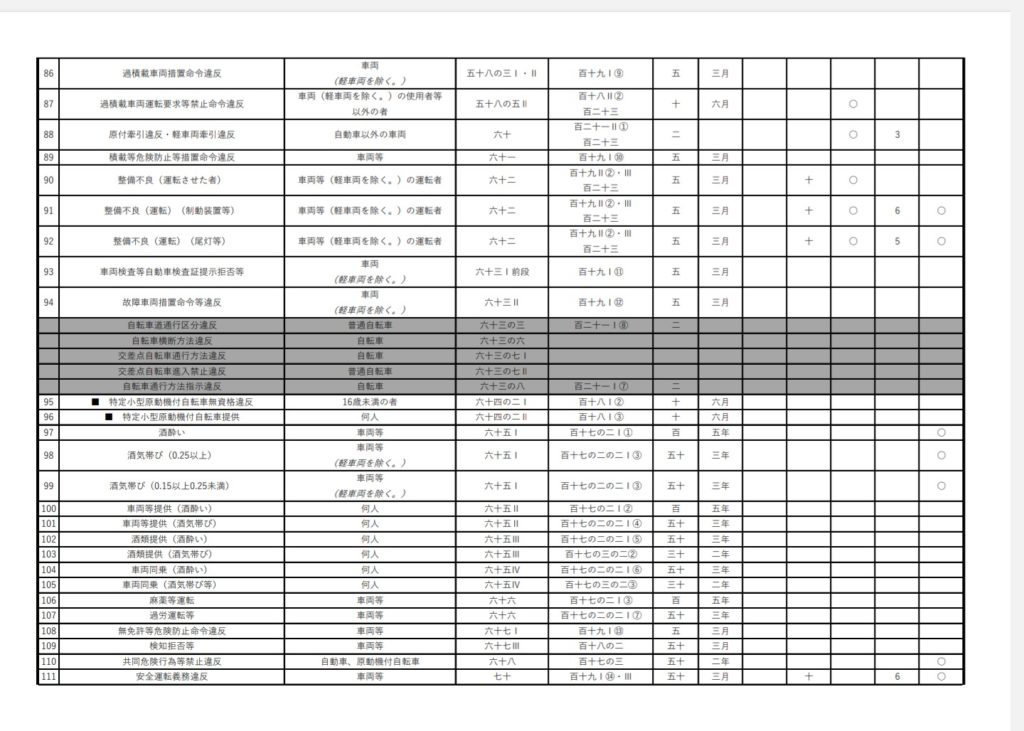

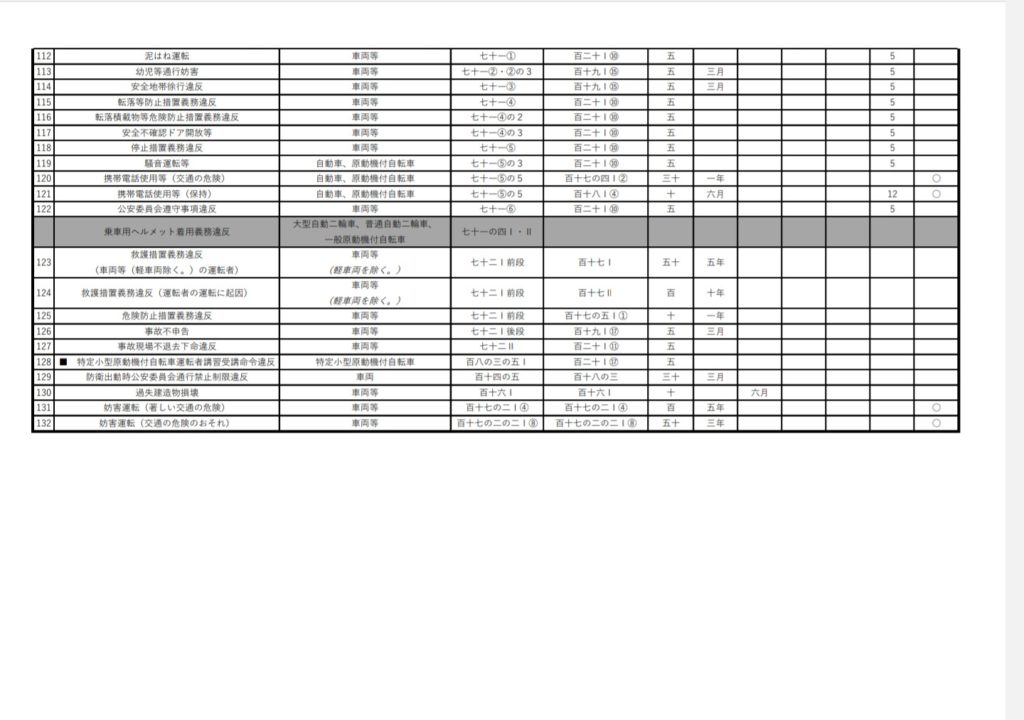

下記は特定小型原付が新設されたときの青切符一覧ですが、過失犯の処罰規定があるかないかも書いてある。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/kachotsutatsu.pdf

ちなみに過失犯の処罰規定がない場合でも、過失による安全運転義務違反罪や過失(運転)致死傷罪は成立するので、「うっかりだから許される」という意味ではない。

けど、例えば43条後段(交差道路の進行妨害)についてのドラレコを警察に見せて「青切符切れや」と言っても、過失による違反なら結局切れないのよね。

警察の怠慢ではなくて、法律上そうだから切れない。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント