最近、ハンドルトステムが一体化したタイプって増えてますよね。

Vision – Metron 5D ACR Integrated カーボンハンドルバー

フル内装のディスクブレーキ車とかだともはや選択肢がこういうのしかないケースもあるでしょうけど。

メリットとデメリットを考えてみます。

ハンドルステム一体型のメリット・デメリット

一体型になることで得られる効果は、剛性の高さと空力。

一体成型することで剛性が高く、かつハンドルトステムを一体的に空力を考えて設計できるのがメリット。

一体化することで軽量化出来るのかについては、モノによります。

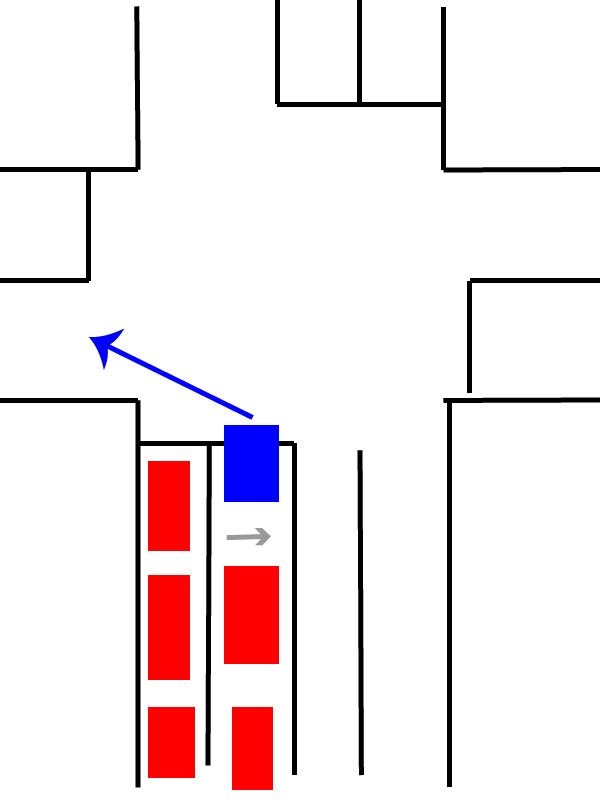

デメリットとして挙がるのは、ポジション調整の幅が狭いということ。

ステム長を変える=ハンドルごと変えるしかありません。

ハンドルの角度なども変更できないので、フォークコラムにつける高さくらいしか調整要素が無い。

なのでハンドル一体型を選ぶ場合、ポジションが固まっていることが大前提です。

ポジショニングで試行錯誤している段階で一体型を買ってしまうと・・・悲劇が起こりかねません。

デメリットになるかは難しいところですが、値段が高い。

7万円台とか、ザラ。

一体型は軽量化になるのか?

ロードバイク関係のパーツで分かりやすい指標というと、重量。

空力とか剛性については数値化出来ますが、なかなか他社製品も含めた比較は見かけない。

いくつかピックアップしてみます。

| メーカー | ハンドル名 | サイズ | 重量 | 値段(税込) |

| VISION | metron 5D Integrated | 395g | 76,780円 | |

| Bontrager | XXX Integrated Handlebar/Stem | 400mm x 100mm | 228g | 71,280円 |

| SHIMANO PRO | Stealth Evo | 400mm 120mm | 410g | 71,500円 |

| Deda | ALANERA DCR | 110×42cm | 350g | 105,300円 |

軽いかどうかは、モノによるとなります。

カーボンハンドル単体なら、210g程度で普通にあります。

ステムについては軽量アルミステムだと100mmで90gとかもある。

ボントレガーのハンドルステム一体型は異次元の軽さとして、軽量カーボンハンドルと軽量アルミステムを繋いだほうが軽いケースもあるし、費用感としてもかなり安上がり。

ただし一体型だとケーブル類の内装とか、剛性や空力を考えると一体型のほうに軍配が上がる。

見た目がスッキリするというのもメリットですね。

初心者向きなのはバラバラ

初心者の場合はポジションの調整が入ってくるので、カッコいいからといって一体型を買ったりすると、それなりに困ると思います。

乗っているうちにステムを長くしようとか、短くしようとか出てくるので。

けどまあ、ホント一体型ハンドルって増えてますよね。

走行性能に振っているので、調整要素は皆無に等しいのがどうも好きになれないというか・・・

7万円とかポンポン出して買い替える人は別として、まずは普通にバラのほうがオススメになります。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント