どうも二輪車の場合、追越しと追い抜きについて誤解が多いような気がします。

今回は法律上の、正しい追越しと追い抜きについて考察します。

Contents

追越しの定義

追越しの定義はこのようになっています。

この条文は4つのパートに分けて考える必要があります。

| 条文 | 意味 | |

| 1 | 他の車両等に追い付いた場合 | 26条の車間距離まで迫った時 |

| 2 | 進路を変えて | 進行方向に対し鋭角を付けて動くこと。車線変更だけではなく、同一車線内でも鋭角が付けば進路変更になる |

| 3 | 車両等の側方を通過 | 先行車の横を通る |

| 4 | 当該車両等の前方に出る | 同一進行方向の前方全てを指す |

追越しするときは右側から(28条1項)、右折待ちの車両を追い越すときは左側から(28条2項)、車両通行帯を通行している場合は右の車両通行帯から追越し(20条3項)となっています。

追越しのほか追い抜きという言葉もありますが、追い抜きについては道交法では規定がありません。

ザックリ言うと進路変更を伴わずに先行車の横を通過して前に出ることを追い抜きと表現します(昭和39年3月31日宇都宮簡裁)。

なおすり抜けという用語もありますが、こちらも道交法には定義がありません。

一般的意味合いとしては、先行車が進行中、もしくは停止中の場合に、側方通過していく行動全般(追越しを除く)になります。

信号待ちの時にすり抜けるとも言いますし、先行車が徐行しているときにもすり抜けという言葉は使われるので、意味合いとしては追い抜き+αみたいな感じ。

どちらにせよ定義はありません。

上の4つ全てを満たした場合に追越しとなるので、4つの要素を見ていきます。

1,他の車両等に追い付いた場合

まず、【他の車両等に追い付いた場合】の意味。

これは26条の車間距離まで迫った場合と解釈されます。

26条の車間距離の規定は、走行中の前後車両の追突を防ぐ趣旨なので、前後の車体が一部でも重なっている必要があります。

また、先行車が停止中の場合は26条の規定の制限を受けないと解釈されます。

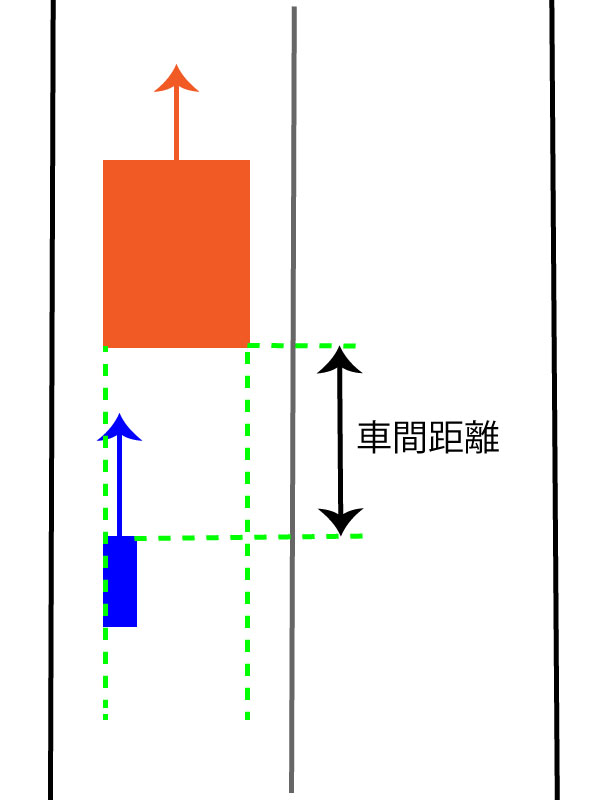

<A,26条の車間距離まで追いついた場合>

この状態では進行方向に対し前後の車体が重なっています。

つまりこの状態から追越ししたい場合には、先行車の右側から追い越す義務があります。

追い付いている以上、追越しするには左からだと違反になります。

左追越しの違反

<B,追いついていない状態>

このケースでは進行方向に対し、前後の車体が重なっていない。

そのため車間距離という概念が成立せず、追いついた場合には該当しません。

そのため後続車(青)がそのまままっすぐ進んで先行車の前に出ても、追越しではなく追い抜きになりますので違反にはなりません。

追い抜く際に制限速度オーバーなど別の違反があればダメです。

進路を変えて

道交法では、車線変更と進路変更は同じではありません。

車線内であっても、進行方向に対し鋭角が付けば進路変更となります。

ここを誤解しているケースが多いように感じます。

側方通過と前方に出るは特段説明不要だと思うので割愛。

追越しと追い抜きを理解できない人の心理

追越しのルールについては、オートバイだろうと自転車だろうと、原則は同じです。

けどまあ、オートバイでは同一車線内で追い抜きすると違反だと信じている人もいる。

何でだろうと考えると、大体はこの辺りを勘違いしていることが原因なのかと。

キープレフトの原則に反する?

18条にキープレフトの原則が定めてあります。

第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

車両通行帯がない道路の場合、車やオートバイは左に寄って、自転車は左側端に寄って通行せよとなっています。

これの意味ですが、このように解説されています。

つまり、軽車両は左側端に寄って通行するために必要とされる道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道)の部分を除いた左側部分の左端に寄ってということである。

野下文男 道路交通執務研究会(2018)、執務資料道路交通法解説、東京法令出版

「道路の左側に寄って」とは、文字通り道路の左側部分の左のほうに寄ってという意味であり、具体的には、軽車両が道路の左側端に寄って通行するために必要とされる道路の部分を除いた道路の左端に寄ってということである。

道路交通法研究会 注解道路交通法【第5版】、立花書房

なのでこういうイメージになる。

自転車が通行する左側端を空けた上で、車やオートバイは左に寄るという意味。

この原則を採用すれば、そもそもオートバイと車の関係性では、前後の車体が重なる位置にしか来ない。

オートバイが追い抜きするには、左側端に寄っていなければ不可能。

左側端まで寄っているとキープレフトの原則(18条1項)に反すると考える人もいます。

これについては完全に誤り。

【左側】の範疇には左側端も含むからです。

もっとも、厳密に述べるならば、「道路の左側」は「道路の左側端」を含むので、「道路の左側端に寄って通行する」ことは、「道路の左側に寄って通行する」こととなる。したがって、当該道路を軽車両が通行していない場合、自動車及び原動機付自転車は、道路の左側端に寄って通行することも差し支えない(もっとも、自動車や原動機付自転車は、軽車両に比べて走行速度も速いので、あまり左側端に寄り過ぎると交通安全上適切とはいえない)。

そもそも「キープレフト」の原則は、道路の中央部分を追越しのために空けておくという考え方によるものであり、道路の幅員が不十分な場合には、自動車等は相対的に左側端に寄ることになるであろうし、幅員が十分であれば、左側端側にそれなりの余裕を持って通行することとなろう。また、現実に軽車両が通行しているときは、自動車等は左側端に寄り難く、相対的に道路の中央寄りの部分を通行することになろう。このように「道路の左側に寄って」とは、あくまでも相対的な概念であり、具体的な場所が道路のどの部分を指すかは、道路の幅員及び交通状況によりある程度幅があるのである。

道路交通法研究会 注解道路交通法【第5版】、立花書房

キープレフトの原則(18条1項)には罰則がありません。

そもそも、どこまでが左側端なのかすら明らかではなく、左側端をオートバイが走ったとしても違反と言える根拠がないからです。

なのでキープレフトに反すると考えるのは間違い。

もしキープレフトの違反に該当するというのであったなら、問われるのは追越し違反ではなくキープレフト違反になるわけですが、そもそも罰則がない訓示規定ですからねぇ。

何ら違反ではありません。

なお車両通行帯がある道路の場合にはキープレフトの適用はないので、車線内であればどこを通行していても違反にはなりません。

路肩の捉え方

歩道がある道路の場合、道交法上では路肩も車道になります。

ここを理解してない人も多いような。

左追い抜きした場合に、路肩通行になるから違反だと主張する人たちもいます。

これも意味合いとしては間違い。

<片側1車線道路、車両通行帯が無い道路で歩道アリの場合>

路肩の横にある白線は車道外側線となります。

車道外側線は規制表示ではなく目安なので、この外側を通行しても違反にはなりません。

<車両通行帯アリ、歩道アリの場合>

この場合、路肩の白癬は車両通行帯最外側線となるので、白線の外を通行すると車両通行帯違反となりますので、自転車だろうとオートバイだろうと違反です。

つまり追い抜きだとしても、ラインオーバーすれば通行区分違反。

ただまあ、高速道路を除けば、一般道で車両通行帯指定されている道路は少ないのが現状。

<歩道無しの場合>

歩道がない道路の場合、路肩ではなく路側帯になります。

路側帯は自転車(軽車両)以外通行できないため、オートバイが路側帯に進入して追い抜きすれば違反になります(通行区分違反)。

第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。

2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

このように、ケースバイケースで違反になる恐れがあるので、教習所などでは一律で違反として教える傾向があるようです。

なお、路肩通行についてですが、車両制限令により二輪を除く車は禁止されています。

車両制限令における自動車の定義は、【二輪のものを除く】となっているからです。

道交法での自動車の定義にはオートバイも含みますので、法律次第で定義が違うことに注意。

進路変更の意味を誤解している

進路変更という言葉の意味を、車線変更だと捉える人もいるようです。

道交法の進路変更は、進行方向に対し鋭角を付けて動くこと全般を指し、左折と右折は除くと解釈されます。

これは道交法をすべて見ていけばわかることだと思いますが、例えばこちら。

第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

簡単にいうと路線バスの話です。

路線バスは停留所についた時に、やや左に寄せて乗客の乗降をします。

31条2項はこれの規定ですが、【進路の変更】という言葉を使っていることから見ても明らかなように、道交法での進路変更とは同一車線内でも起こります。

車線変更とイコールではありません。

信号待ちのときなど

信号待ちの列をすり抜けて前に出た場合について。

この場合、先行車が停止しているので【追いついた】の定義には当てはまりません。

しかし停止線を越えて停止すれば、ラインオーバーで違反。

割り込みなども違反になります。

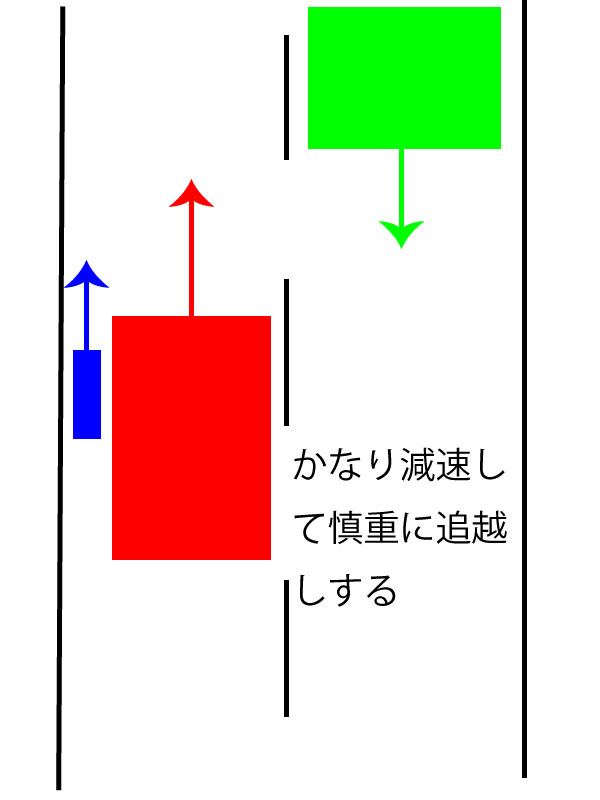

問題は左からすり抜けようとした瞬間、先行車が発進しだした場合。

これについてですが、一見すると【追いついてから進路変更】に当たり、左追越し違反とみられる可能性もあります。

そもそも26条の車間距離の規定ですが、目安はこのようになっています。

【警視庁管内自動車交通の指示事項】では必要な車間距離を以下のように定めている。

速度(キロメートル) 車間距離(メートル) 55 20 50 18 45 17 40 15 35 13 32 10 30 9 25 8 20 6 15 5 10 4 8 3 野下文生 道路交通執務研究会、執務資料 道路交通法解説、p68、東京法令出版、2017

時速8キロで車間距離の目安は3m。

動き出した程度なら、時速8キロも出ていない。

信号待ちの時、一般的には2~3m程度車間距離を保っていると思いますが、その範疇であれば、仮に前車が動き出したとしても車間距離自体は問題にならない範囲なので、進路変更しても左追越しに該当する可能性は極めて低いかと。

なのでよほど接近していた場合を除けば、進路変更したとしても左追越しとして問題になることは想定しにくい。

何度も書いている通り

なぜか同一車線内での左追越しは成立しないという、間違った情報を垂れ流す人もいるのですが、根本的に法律解釈に問題があるようですね。

警察にインタビューしたという記事もありますが、違反ではないという回答になっています。

当たり前ですね。

道交法を厳密に解釈すると、以下に触れる場合には左からのすり抜け行為・追い抜きが違反となりえます。

・制限速度オーバー

・車両通行帯でのライン超え

・路側帯通行(歩道がない場合)

・ジグザク走行(割り込み違反)

・停止線越え

実際のところですが、ロードバイクでガンガンすり抜けていく行為は、停止線越えや割り込み違反などがない限り、法に触れるものではありません。

けど車のドライバーからすると、うっとおしいのが現実。

なのである種のマナー違反に該当するケースも多々あるわけですが、こういう行為から煽り運転に繋がるケースもあるので、基本的には慎んだほうがベストと言えます。

自転車の場合は車よりも速度が遅いので、すり抜けして前に出てもどうせ追い越される運命。

追越し時に近い!とか騒ぐロード乗りも多いので、自己防衛のためにはしないほうがいいかと。

自転車に乗っているときには、車のドライバー目線でされたくないプレイをしない。

車に乗っているときには自転車乗りの視点で、されたくないことをしない。

これが基本です。

ルール違反なのかマナー違反なのか?というところを明確にした上で、語ることが大切。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント