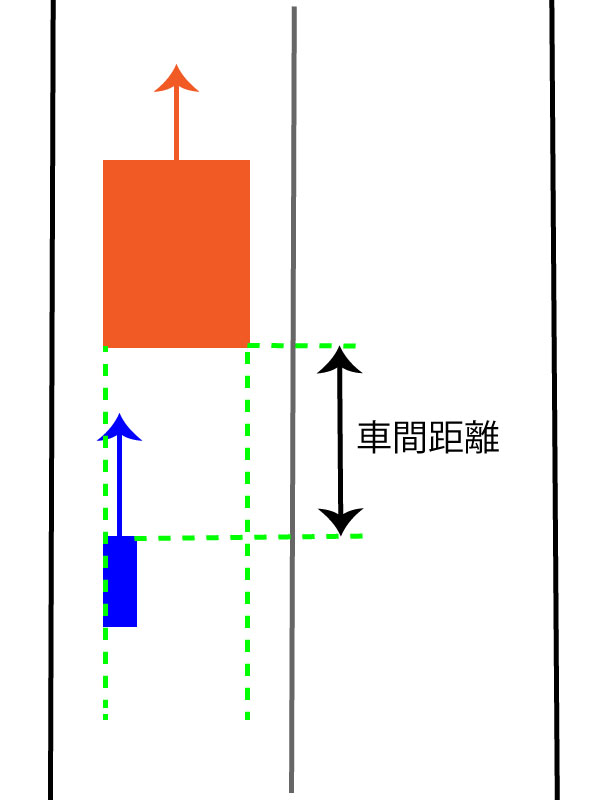

ロード乗りとしてされたくないプレイの一つに、側方間隔が近すぎる状態での追越し・追い抜きがあります。

特に後続車がトラックなどの場合は、背丈が高いこともあって威圧感はハンパない。

それについてちょっと思うことがありまして。

Contents

どうしたいのか?

例えばこちらのツイッターアカウントでは、このような動画を載せています。

先日のバス動画を見て「交差点内で左に寄ってバスに進路を譲ると自転車が安全ですよ」

と勧めて来た人達は、

車側のこういう運転を理想としているのかも。この時はこぎ初めでヨタヨタしているところを追い抜かれてヒヤッとしました。 https://t.co/zyJqA1ZOUj

— 自転車ひやり (@j_hiyari) November 1, 2021

自転車は左側端を通行していて違反は特になく、後続車はこの状態だと追い抜きになるのだと思いますが、側方間隔は近すぎるし危険領域。

追越しと追い抜きの違いはこちらをどうぞ。

追い抜きでの側方間隔が近すぎる状態というと、道交法では70条の安全運転義務が関係します。

第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

70条は抽象的規定なので、大前提があります。

・法条競合するときは、他条が優先し併科出来ない。

・恣意的な拡大解釈は禁止

・具体的、客観的に危険な速度か方法であることの立証

結局のところ、恣意的に拡大解釈すれば何でもかんでも安全運転義務違反!という解釈ができる恐れがあるけど、具体的・客観的に危険な速度と方法であることが立証されない限りは成立しないことになっています。

最高裁判例ではこのようになっています。

道路交通法七〇条の安全運転義務は、同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられたものであり、同法七〇条違反の罪の規定と右各条の義務違反の罪の規定との関係は、いわゆる法条競合にあたるものと解される(最高裁昭和四五年(あ)第九五号同四六年五月一三日第二小法廷決定・刑集二五巻三号五五六頁参照)。すなわち、同法七〇条の安全運転義務は、他の各条の義務違反の罪以外のこれと異なる内容をもつているものではなく、その構成要件自体としては他の各条の義務違反にあたる場合をも包含しているのであるが、ただ、同法七〇条違反の罪の構成要件に該当する行為が同時に他の各条の義務違反の罪の構成要件に該当する場合には、同法七〇条の規定が同法の他の各条の義務違反の規定を補充するものである趣旨から、他の各条の義務違反の罪だけが成立し、同法七〇条の安全運転義務違反の罪は成立しないものとされるのである。

つぎに、同法七〇条の安全運転義務違反の罪(ことに同条後段違反の罪)と他の各条の義務違反の罪とは、構成要件の規定の仕方を異にしているのであつて、他の各条の義務違反の罪の構成要件に該当する行為が、直ちに同法七〇条後段の安全運転義務違反の罪の構成要件に該当するわけではない。同法七〇条後段の安全運転義務違反の罪が成立するためには、具体的な道路、交通および当該車両等の状況において、他人に危害を及ぼす客観的な危険のある速度または方法で運転することを要するのである。したがつて、他の各条の義務違反の罪の過失犯自体が処罰されないことから、直ちに、これらの罪の過失犯たる内容をもつ行為のうち同法七〇条後段の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすものについて、それが同法七〇条後段の安全運転義務違反の過失犯としても処罰されないということはできないのである。

これを本件についてみるに、道路交通法(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの)二五条の二第一項の「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、後退してはならない。」との規定の過失犯たる内容をもつ行為は、直ちに道路交通法七〇条後段の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすものではなく、具体的な道路、交通および当該車両等の状況において、他人に危害を及ぼす客観的な危険のある速度または方法による運転だけがこれに該当するのであるから、道路交通法(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの)二五条の二第一項違反の過失犯が処罰されていないことから、その過失犯たる内容をもつ行為のうち道路交通法七〇条後段の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすものについて、同法七〇条後段違反の過失犯として処罰できないとはいえないのである。

そうすると、道路交通法(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの)二五条の二第一項違反の過失犯たる内容をもつ被告人の本件後退行為につき、道路交通法七〇条後段の安全運転義務違反の過失犯処罰の規定の適用がないとする理由はなく、かえつて、同法七〇条の安全運転義務が、同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられていることから考えると、他の各条の義務違反の罪のうち過失犯処罰の規定を欠く罪の過失犯たる内容を有する行為についても、同法七〇条の安全運転義務違反の過失犯の構成要件を充たすかぎり、その処罰規定(同法一一九条二項、一項九号)が適用されるものと解するのが相当である。

最高裁判所第一小法廷 昭和48年4月19日

道交法は特別刑法なので、特別な規定がない限りは故意犯のみが処罰対象になり過失犯が処罰対象ではありません(刑法38条)。

しかし70条については故意犯と過失犯の両方を処罰する規定(故意:119条1項9号、過失:119条2項)。

過失犯が処罰対象ではない他の条文でも、70条の過失犯として処罰できないわけではないとしている判例です。

(中略)

九 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者

まあ、至近距離での追越しだけで事故に至っていないケースって違反として取っているのかは正直怪しいところ。

安全運転義務違反って、事故が起きたときに違反になる程度で、事故に至っていないケースで違反を取ることはかなりマレなケースです。

抽象的規定な分、具体的客観的危険な速度と方法ってなかなか定義できなくて、その場その場で違法と言える状況なのかが判断されるものですから。

速度超過のようにメーターで客観的にわかる違反とか、飲酒検知のように客観性的に数値化できる違反と違うので、警察も拡大解釈な運用にならないように気をつけているような気がします。

ただまあ、事故ったから安全運転義務違反という運用も少々疑問なんですが、70条で規定しているのは【運転の方法】として安全性を求めている。

事故という結果の話ではなくて、事故に至るまでの走り方が安全運転義務に反するかどうかなので。

上の動画でいうと、故意と言えるのかは置いといて、客観的に危険な追い抜き方法であるので、本来は処罰対象にすべきだと思うんですが、警察もこういうのってあんまり積極的に取り締まり対象にしているわけではないように感じます。

あとは幅寄せは刑法の暴行罪とした判例もあるのですが、暴行罪も同じく故意犯しか処罰対象ではない。

上のような動画の場合、故意、未必の故意と言えるのかは正直わかりません。

反復して何度も迫ってくるようなものであれば故意性が認められると思いますが、【認識ある過失】の場合は暴行罪は成立しませんし・・・

| 認識ある過失 | 未必の故意 |

| 違法な結果発生の可能性を認識しているが、自分のこの場合には絶対に発生しないと確信して行為に出たところ、意外にもその結果を発生させてしまうこと。 | 結果の発生が不確実であるが、発生するかもしれないと予見し、かつ、発生することを認容(容認)する場合 |

而して、本件のように、大型自動車を運転して、傾斜やカーブも少なくなく、多数の車両が二車線上を同一方向に毎時五、六〇キロメートルの速さで、相い続いて走行している高速道路上で、しかも進路変更禁止区間内において、いわゆる幅寄せという目的をもつて、他の車両を追い越しながら、故意に自車をその車両に著しく接近させれば、その結果として、自己の運転方法の確実さを失うことによるとか、相手車両の運転者をしてその運転方法に支障をもたらすことなどにより、それが相手方に対する交通上の危険につながることは明白で、右のような状況下における幅寄せの所為は、刑法上、相手車両の車内にいる者に対する不法な有形力の行使として、暴行罪に当たると解するのが相当である。即ち被告人としては、相手車両との接触・衝突までを意欲・認容していなかつたとしても、前記状況下において意識して幅寄せをなし、相手に対しいやがらせをするということについての意欲・認容があつたと認定できることが前記のとおりである以上、被告人には暴行の故意があつたといわざるを得ないのである。したがつて、この点に関する原判決の認定に誤りはない。

東京高裁 昭和50年4月15日

暴行罪は有形力の行使で、実際にヒットしなくても成立しますが、事故に至っていない(非接触驚愕事故を含む)で暴行罪として有罪に持ち込めるのかは正直微妙な気がします。

受理されるかどうかもわかりませんが、書類送検止まりの不起訴ではあまり意味が無いですし。

道交法の妨害運転罪の場合は、客観的な妨害意思を立証しないと成立しないので、この動画だけだと恐らく無理でしょうし。

70条は妨害運転罪の構成要素に入っていますが、明確な妨害意思・・・立証可能なのだろうか?

で、法律論はこの辺にしておいて。

そもそも、こういう動画によって何をしたいのか?というところに関わってくると思うんです。

どうしたいのか?

こういうドライバーを無くすために、処罰を求めるというなら警察署へGO。

まあ、最初から検察に持っていくという方法もあるんですが・・・

処罰までは求めないけど、こういう動画をネットで流すことによって注意喚起と啓蒙をしたい、というなら今のままでしょうし。

ちなみにこの追い抜きをされた地点、車両通行帯である可能性はないと思われるので、追越し時に隣の車線に移動する義務はありません。

私が調べている範囲では、専用通行帯か、交差点手前30m程度しか車両通行帯になっている可能性はほぼありません。

見たところ専用通行帯になっているようには見えませんが、見逃しているときはご容赦を。

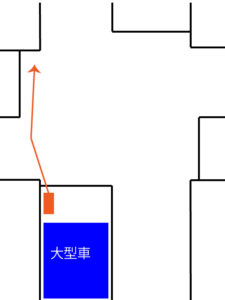

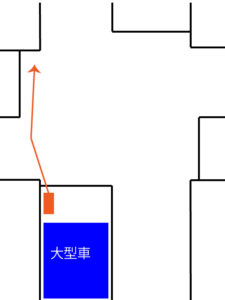

最後に、敢えて挙げるとしたら、法律上の義務はないにせよ自己防衛論を考えるという方法も出てくる。

結構不思議なのであえてツッコミしますが、

交差点内で進路を譲るのは距離に制限があるからおすすめはしない。 https://t.co/xiw75KU9hW

— あにす (@anis774) November 1, 2021

例えばこういうケースで自己防衛の手段としては、こういう方法も普通にあります。

このように述べているようですが、

バスの後ろに乗用車が隠れていたらどうなるか?進路を戻せなくなる。それで目算が狂ったら交差点が終わって歩道に突入だ。たとえその場での判断に自信があっても、そういう習慣をつけるのはリスクが高い。

— あにす (@anis774) November 1, 2021

対岸へ渡りきったところでやや左に逸れて一時停止して、後続車をやり過ごしてから進路を戻せば何ら危険ではないですし。

この位置で一時停止してやり過ごしても、他の交通に迷惑が掛かる恐れも無ければ、違反でも何でもない。

第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分

もちろん、こうしなければならないという法律上の義務はないですよ。

道交法の義務と自己防衛論は全く別。

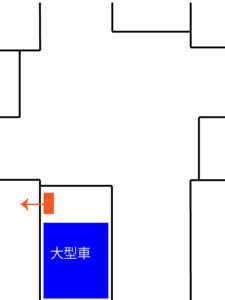

それ以外だと、信号待ちで大型車が後ろにいることを知っていたなら、歩道に乗り上げて先に行かすという方法もある。

これも道交法の義務ではないです。

したくないという人はする必要もないし、後続車の動向を信用していないのなら自己防衛手段にはなりうるだけのこと。

それ以外だと、右バーエンドにリアライトを仕込むと追越し時の側方間隔が大きくなるように感じていますが、

ミラー付きタイプは入手困難。

これも絶対に側方距離を取ってくれるとまでは保証できませんが、夜間は特に有効。

右側だけ付けて、リアライトはさらに別に用意しないといけませんが。

側方間隔が近すぎる追い抜き・追越しに対してどう対処するか?という問題があるのですが、相手方を直接正したいのであれば刑事告訴するのが早い。

刑事告訴はハードルが高いというか、難癖付けて受理しない傾向にはあります。

私も過去に3件刑事告訴してますが、1件は不受理⇒条件付き受理まで交渉で持ち込みました。

結局断念しましたが。

1件は不受理のまま動かせなかったです。

これについては詳細は書けませんが、変な言い方になりますが私に対する第三者の違法行為によって私に被害が及んでいない上に、金銭的な損得でいうと私が得をしているという特殊なケースなのでしょうがない。

もう1件は受理されましたが、これについてはちょっと書けません。

刑事告訴がハードル高いなら、運送会社やバス会社に抗議するという方法もある。

正直なところ、取り合わない会社もあるでしょうし、表面上だけで取り合うところもあるので、実効性としてどこまであるのかは疑問。

最後、他人の行動を変えることができないという限界を認めて、自分を守るという方法を考える方法もあります。

これは自己防衛論になりますが、法的な義務ではないのでしたくないというならそれはそれ。

本来、道交法の義務を道路上にいる人たちが果たせば、事故や危険は滅多に起きないはず。

道交法の条文の中には、故意犯しか処罰対象ではないものもある。

道交法上では過失による違反が違法にならないものもあるので、道交法に抵触しなくても事故や危険が過失によって起こりうる可能性はあるので100%防ぐことは出来ませんが。

けどまあ、守らない人が大量にいる以上、他人の行動を変えることは出来ないので自己防衛策を考えるというのも一つの方法。

先日も取り上げましたが、違反であることを承知でわざと逆走することが正義だと信じている人もいる世の中なので、

法律を守れ!と言ったところで限界は見えていると思っているので。

動画をアップすることで注意喚起や啓蒙をするということも重要ですが、アホなドライバーが引っ掛けてくることもある時代なので、私自身は他人に期待しないことにしてます。

別に義務ではないので、お勧めはしますけど強要するつもりもないですが。

二輪車の場合、どうしても事故=大怪我もしくは死亡に繋がりやすいので、自己防衛まで考えていないと痛い目に遭う可能性はありますが、義務ではないことを押し付けるつもりはありません。

単にこういう方法もあるよ程度の話。

どうしてもというなら、自転車に対して側方通過する際に、一定の間隔を空けることを立法化すればいいんじゃね?と思うのですが、私自身は政治に関わりたくないので遠慮しておきますw

やろうと思って不可能だとは思いませんが、時速30キロ以下の時は側方距離1m、時速30キロ以上のときは1.2m以上など法整備を進めるという方法もありますが、議員さんと関わらないと無理でしょうね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

丁度先日交差点の先頭で信号待ちしてた時、管理人さんの言うように対岸の所で止まってトラックに先を譲りましたよ。

私が止まって車の流れを見てたら、トラックの助手席のおっちゃんが手を振ってくれたのでこっちも手を振っておきました。

免許持ちの人間が言っていいセリフではないかもしれませんが、厳密に100%道交法を熟知して更にそれに則って生活するなんて多分無理じゃないですか?

安全に気を配りつつ流れを乱さずと言うことを意識すれば大概の状況で問題ないと思いますね。

コメントありがとうございます。

おっしゃる通りで、全て理解している人はいないと思うので最後は気づかいなんですよね。