以前ちょっと書きましたが、

自転車を追い越しする際にクラクションを使うことは「特別な事情がない限り(危険防止のためやむを得ない場合以外)」は違法です。

ただし、「約50センチメートル幅で左右に動揺しながら走行する自転車」(東京高裁 昭和55年6月12日)や「傘さし片手運転自転車」(高松高裁 昭和42年12月22日)に対して、不安定な様子を見ていた以上は警音器吹鳴義務違反を認めた判例もあります。

つまりは

↓

・その後の挙動が不明

↓

・「危険を防止するためやむを得ないとき」(道路交通法54条2項)に該当する

↓

・警音器を使わなかったことが、自動車運転上の過失になる

というところからクラクションを使わなかったことを有罪にしてますが、他にもノールックで車道に進出しそうな自転車に対して警音器吹鳴義務があったとする判例があります。

Contents

岡山地裁津山支部 昭和46年6月23日判決

この事故は片側二車線の国道を走行中、交差する非舗装路(登り勾配5.5%)を前屈みの姿勢で下向きに自転車に乗っている被害者を発見。

発見した地点は、41m手前。

交差道路から進行する自転車がいわゆる「ノールック横断」のような形で国道に進出してきた事故になります。

被告人の主張としては、交通頻繁な国道に自転車が進出する際には一時停止などするはずだとして予見不可能だし、信頼の原則を適用すべきと主張。

しかし裁判所は信頼の原則を認めませんでした。

交通事故との関連において、信頼の原則を定義するならば、交通関与者の一方が他方の者の適切な行動をすることを信頼することが、その場合相当であるから、そのため、他人が交通秩序に違反するような不適切な行動に出ることを念頭において、行為をする必要はないとする原則であるということができる。したがつて、右のような意味における信頼は、法的評価(すなわち信頼の相当性という評価)を受けているものであるから、例え自動車運転者において、被害者の交通秩序を守るという適切な行動を信頼したところ、被害者が不適切な行動に出た結果、交通事故が発生した場合、その当時におけるところの道路状況、交通量、被害者に対する認識の態様、程度、その他から、その信頼そのものが相当でなかつたとするならば、その自動車運転者は、過失の責任を免れ得ないものであり、前示各証拠から審究するとき、被告人は、本件事故現場附近を日ごろ往来し、附近の道路状況、その他の諸状況を十分熟知していたものと推認でき、事故現場附近の道路関係は、別紙のような状況にあり、被告人は時速約60キロメートルの速度で押入方面から川崎方面に向け0.717%ないし0.55%の下り勾配の舗装の国道53号線道路を走行中、国分寺方面から河辺方面へ向けて5.5%の上り勾配の非舗装道路を河辺方面に向け前屈みの姿勢で自転車を運転して登つて来る被害者を約41m手前で確認していることから、被害者が登り坂を登り切つた後、本件国道上に進出する以前において、一旦停止するとなれば、被害者は運転中の自転車から降りなければならず、そのため降車後に再び自転車に乗り、以後河辺、または津山方面に向けて進行するならば、それぞれに下り勾配となる。したがつて、自転車乗りとしては国道まで自転車を押して登つて来たのならいざ知らず、喘ぎながら上り勾配を登つている以上その儘、乗車を継続のうえ、河辺、または津山方面へ向け下り勾配の道路を走行するものと予見し、または予見し得たと認定することが被告人に過酷な注意義務を課するものということはできなく、前記のような状況で自転車乗りの被害者を発見した瞬間に自動車運転者としては、当然に、前方の自転車が自己の進路前方の道路上に進出することの予見にしたがい、このとき直ちに自車を制動するなり警音器を吹鳴するなりして、事故防止のための措置を講じていたとすれば、本件交差点の東、西、南、北の各道路の状況、被害者の自転車の進行速度、位置などに照らして、本件の如き衝突事故の発生を未然に防止しうべきものであつたことは極めて明かであることが認められる。

車両の運転者に対しては、運転免許の取得が義務づけられ、その際に交通秩序に関しての法令試験の合格が要求せられ、また、これらの者は身をもつて交通秩序に習熟する機会にもめぐまれているけれども、被害者のように自転車乗りは交通秩序に習熟する度合が車両運転者に比しはるかに少なく、自転車乗りの保護が不十分な現状においては、たとえ共用道路であり、かつ、自動車の交通が頻繁で自動車の専用に近い性質をもつ道路上における事故であつても、前記のような自転車に乗り前屈で登つて来る被害者を認識し、または認識し得た場合に、警音器を吹鳴するとか、かつ、また減速徐行をするとかいう被害者に対するなにがしかの配慮をなす特定の行動に出でていないことが認められる本件被告人においては、もはや被告人の前示過失を否定することはできなく、したがつて、前記認定のいずれの点からみても弁護人主張の信頼の原則の適用の主張は、その相当性を欠くものとして認めることができない。

岡山地裁津山支部 昭和46年6月23日

この場合、警音器吹鳴もしくは減速徐行となっていますが、自転車が進行する道路の状況(5.5%登り勾配かつ下りに転じる)、前屈み下向きの自転車(前方左右を見ていない)、41m手前で前屈み下向きで自転車に乗る被害者を発見していたことなどから信頼の原則を認めていないわけです。

片側二車線の幹線道路と、非舗装路の関係性を考慮しても予見不可能ではないという判断です。

信頼の原則

信頼の原則は過失犯の注意義務を制限するようなものですが、

自動車運転者としては、特別な事情のないかぎり、そのような交通法規無視の車両のありうることまでも予想すべき業務上の注意義務がないものと解すべきことは、いわゆる信頼の原則に関する当小法廷の昭和40年(あ)第1752号同41年12月20日判決(刑集20巻10号1212頁)が判示しているとおりである。

最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日

「特別な事情」があるときには、それこそ赤信号無視する歩行者や自転車を予見して減速する注意義務が課される場合もあります。

「特別な事情」とは、

・挙動が不自然な歩行者や自転車が見えていた

・そもそもドライバーに前方不注視があった(前方注視していれば回避可能だった)

など。

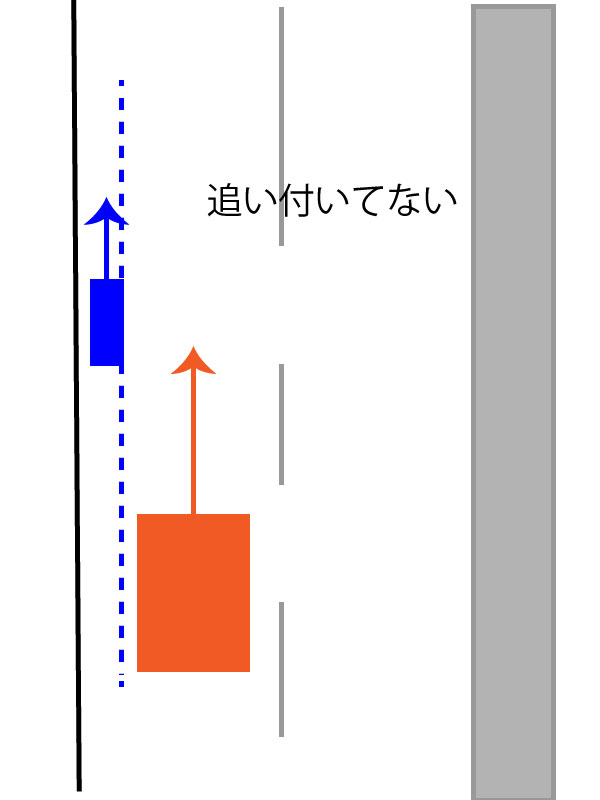

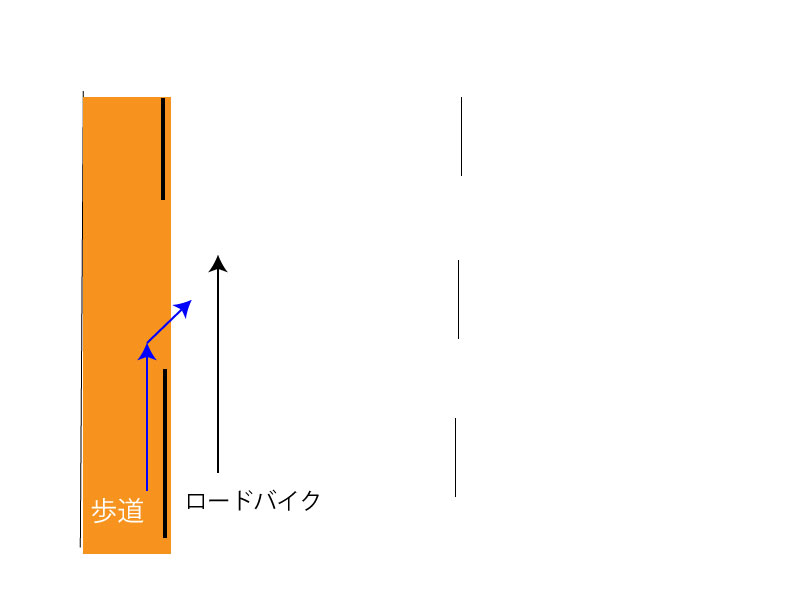

ちょっと前に「ノールックで歩道→車道にくる自転車」の話を書きましたが、

カジュアルにノールックをキメられても困るのですが、だいたいは見ているとわかるんですよね。

歩道前方が歩行者で詰まっている場合など。

予見可能なら回避する義務がありますが、危険を防止するためにやむを得ない場合と解釈されるときにはクラクションやベルを鳴らしたとしても違反ではない。

ただし、むやみやたらに鳴らせば違法性があるかトラブルになるだけなので、不審な印象があれば減速徐行が基本なんでしょうね。

ロードバイクでもそれは同じことで、歩道を歩く歩行者の動きに違和感を感じたら、適宜減速徐行して様子を見るしかない。

まあ、クルマの場合はかなり責任が重いわけで、ノールックで車道に出てくるなやと思う気持ちは理解しますし、車道を走るロードバイクからしてもノールックで歩道から車道に出てくる自転車はなんとかならんのかと思いますが。

ところで自動車運転者たるものは稀少な事態をも予想しての注意に万全を尽すことを求めたとしても、あながち、自動車運転者に過酷な義務を課したものといい難く、本件被害者には被告人車両の動静に対する注視を怠つたことなど、非常に高度な過失を犯したものであることが認められるが、このような被害者の相当無謀と思われる過失(行動)が否定できない場合であつても、自動車運転者の注意義務を過小に評価し、被告人の前示過失を否定すべき根拠となしえないことは極めて明らかといわなければならず、被害者の過失を過大に評価するようなことでもつて人命尊重の見地から好ましからざる結果を招来するようなおそれがあつてはならないが、本当に不可抗力、ないし無過失な事故に対してまで刑事責任を負わせることは人権上できないことは当然のことである。

岡山地裁津山支部 昭和46年6月23日

クルマの場合、「不可抗力」と安易に主張できないとも言えますね。

なお、何ら不安定性が見られない状況でノールック横断した自転車に対しては、信頼の原則を適用し無罪も普通にあります。

要は不安定性とか予見可能なケースでは、相応の配慮が求められる。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント