たまたま見つけたツイート。

烏山自動車学校(安全運転補完計画ユズリアイ)がした,誤った教示に対して,これを肯定するリプがあった。

自転車をブロックするために進路変更し又は接近する行為は「妨害を目的とする運転」にあたる。

故意であれば刑法の暴行罪が成立する場合がある。すみやかに訂正情報を出したほうがいい。 https://t.co/7qH4jyUcbC pic.twitter.com/5MzHdK1tlC

— ウッディモリタ (@woodymorita) April 4, 2023

何で,左折のときに左に寄るの?(チコ)

道交法の立法者の本「注釈 道路交通法」によれば,

左に寄ることで,左折しようとしていることを他の車や歩行者に認識させるため。当時(昭和35)は,ウインカーがついていない車もあったから,このように定められた。

自転車をブロックするためではない。 https://t.co/ll2ClThq28 pic.twitter.com/a21Lhxsclr

— ウッディモリタ (@woodymorita) March 24, 2023

これね、間違いなんですよ。

間違いというよりも中途半端が正解か。

後続自転車をブロックする目的で左側端に寄せる意味で間違いないのですが、要は「ブロックの仕方の問題」。

先に正解から。

②2輪車の巻き込み防止(ブロック)

③「できる限り」とすることで左側端に寄れない大型車に配慮

第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

何が間違いか?

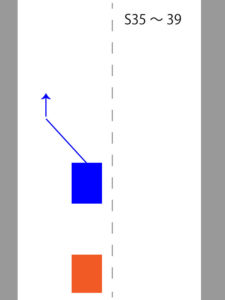

まず、昭和35年の道路交通法。

第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行しなければならない。

この時代、「左側端」ではなく「左側」。

注解道路交通法に書いてある通り、左折前にできる限り左側に寄ることは「合図のみならず、行動で左折意志を周囲に伝えること」。

で。

そもそも昭和35年のクルマの通行位置って、今みたいに「道路左側寄り」じゃないのね。

第十九条 当該道路の左側部分の 幅員が三メートルをこえる道路においては、自動車(自動二輪車及び軽自動車を除く。)及びトロリーバスは当該道路の中央寄り又は左側部分の中央を、自動二輪車、転自動車及 び原動機付自転車は当該道路の左側部分の中央を、軽車両は当該道路の左側端寄りを、それぞれ通行しなければならない。

当時クルマは「道路の中央寄り又は左側部分の中央」。

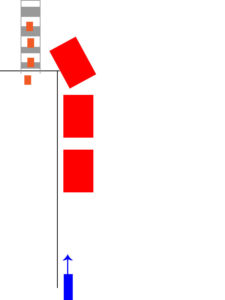

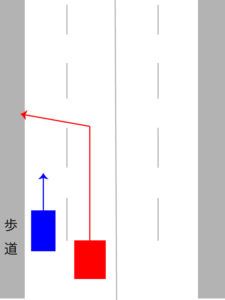

なので左折前に「できる限り左側に寄って」とはこうなる。

つまり注解道路交通法に書いてある通り、合図のみならず行動で周囲に知らせる目的が強かったものと考えられます。

旧19条の通行区分が今と同じ「左側に寄って(現行18条1項)」に変更されたのが昭和39年、34条1項が「左側→左側端」に変更されたのが昭和46年。

法律第九十八号(昭四六・六・二)

◎道路交通法の一部を改正する法律

第三十四条第一項中「左側」 を「左側端」に

さて。

これを踏まえて。

この問題って当該規定だけを見ても理解できない。

いくつか理解する必要がある。

○昭和46年改正では争いが多かった37条2項の廃止と交差点安全進行義務の新設、交差点先入優先の廃止など交差点の通行方法を大きく変えた。

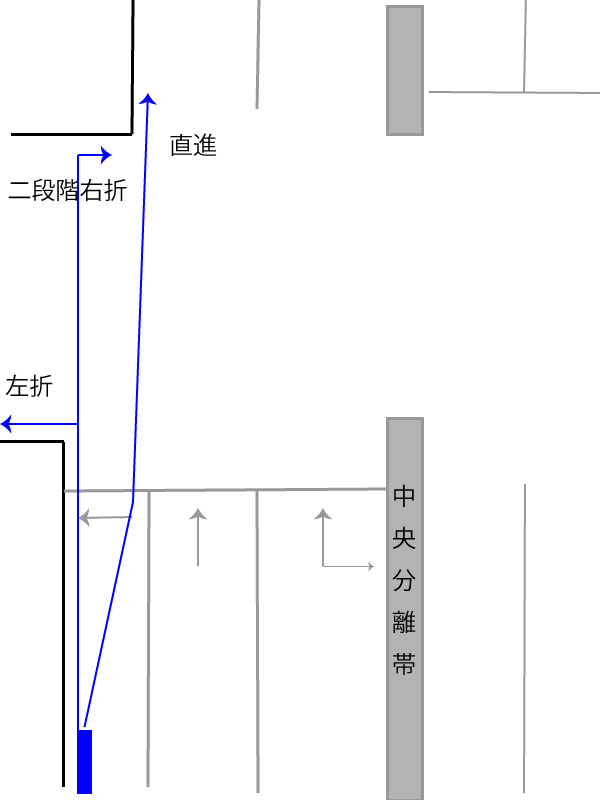

○「進行方向別通行区分」は昭和45年に新設。それ以前は第二車線から左折するクルマがいても違反にならなかった。

○2輪車の左折巻き込み事故が多発した。

ざっと関係する部分を挙げてもこんな感じ。

まず、昭和35~46年において左折前に「できる限り左側に寄って」がどのように解釈されていたかを判例でみていきます。

昭和35~46年

先ほども書いたように、昭和46年改正までは交差点を左折する際は「できる限り左側に寄って」、道路外に左折する方法は昭和46年に新設されるまでありませんでした。

| 交差点左折 | 道路外への左折 | |

| 昭和35年 | できる限り左側に寄って | 規定なし(横断扱い) |

| 昭和45年 | 進行方向別通行区分が新設(当時34条の2、現行35条) | |

| 昭和46年 | できる限り左側端に寄ってに改正 | 新設(できる限り左側端に寄って) |

昔ってこんな「道路外への左折」をしても「正常な交通を妨げないなら」問題なかった。

現行25条の2第1項にいう「横断」として規制していました。

ところで。

昭和35~46年は道路交通法上、交差点左折時は「できる限り左側に寄って」。

実際に事故が起きたときの業務上過失致死傷の判例ではどのように解釈されていたかをみていきます。

まずは大阪高裁 昭和43年1月26日判決。

道路交通法によれば、車輛が左折しようとするときは、燈火等によりその合図をするとともに、あらかじめできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行しなければならない旨規定し(道路交通法34条、53条)ているのは合図によるだけで、当該車輛と道路左側との間隔が大きいと、その中間に他の車輛が入りこみ、左折する車輛とその後続車輛とが衝突する恐れがあることを考慮し、できるだけあらかじめ左側に寄ることを要求していることがうかゞえるのである

大阪高裁 昭和43年1月26日

この時代、既に業務上過失致死傷判例では「2輪車の巻き込み防止」のために左側に寄せるという注意義務は認定されていたわけです。

このような判例は探せばかなり見つかりますが、「2輪車の巻き込み防止のために左側に寄せる」ことは昭和40年代頭には示されていますね。

34条1項「できる限り左側に寄って」の法意は2輪車の巻き込み防止だと読み取れます。

次の判例も昭和46年改正前の判例。

被告人は、3個の通行帯に区分された道路の第二通行帯を進行し、徐行を始めていたものであり、しかも左折を開始する直前大廻りをして左折するため一旦右に転把し、その直後左折を開始たものである。このような場合右道路の第一通行帯を進行してきた自動二輪車その他の小型車の運転者(右の第一通行帯は、自動二輪車その他の小型車用のものである―昭和46年政令第348号による改正前の道路交通法施行令10条1項2号参照)は、被告人運転の車両が左側端に寄つたうえ左折するのが正常な左折であるのに、左側端に寄らずに(通行帯の区分がある道路についても、左折の場合、右の区分に関係なくできる限り左側端に寄るべきことについては、昭和46年法律第98号による改正前の道路交通法20条4項、34条1項参照)、逆に右に転把しているし、すでに減速徐行を開始しているところから、被告人運転の車両が左折せず進路を変更し、または小型車を優先直進させてくれるものと誤信して、信号に従つて直進する可能性がある。従つて被告人としては、小型車の運転者が、その専用の通行帯である第一通行帯を進行してきて、被告人運転車両の左折合図に気付かず、あるいは気付いても、前述したような誤信をして直進することの可能性を考慮して、左後方および左側方の安全を確認する義務があるものと考えられる。

東京地裁 昭和47年8月1日

昭和46年改正前であっても「左側端」となってますが、業務上過失致死傷判例では2輪車の巻き込み防止のために左側端まで寄せるという概念は定着していた。

もう一つ、昭和46年改正前の名古屋高裁判例。

道路交通法は、本件被告人車のように、交差点等で左折しようとする車両の運転者に対し、左折の合図をすること及びあらかじめその前からできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行することを要求している(道交法34条1項、53条、同法施行令21条)。これは、直進しようとする後続車両がその右側を追い抜けるようにするとともに、できる限りその左側に車両が入りこんでくる余地をなくしておくことにより、円滑に左折できるようにするためであると思われる。したがつて、左折しようとする車両が十分に道路の左側に寄らないため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入り込むおそれがある場合には、前示道路交通法所定の注意義務のほか、さらに左後方の安全を確認すべき注意義務があるが、十分に道路左端に寄り、通常自車の左側に車両が入りこむ余地がないと考えられるような場合には、あえて左後方の安全を確認すべき注意義務があるものとは解せられない。

昭和45年6月16日 名古屋高裁

普通に「2輪車の巻き込み防止」(ブロック)の概念が示されている。

なので、34条1項でいう「できる限り左側に寄って」とは

②2輪車の巻き込み防止(ブロック)

③「できる限り」とすることで左側端に寄れない大型車に配慮

この三点になります。

なお、道路外への左折方法が規定されてない時代(昭和46年以前)でも交差点の左折方法に従うべきとした判例もあるわけで、あくまでも「できる限り左側端に寄る」理由には「2輪車の巻き込み防止」が含まれるのは明らかかと。

道路交通法上の義務として規定されてなかったことが、業務上過失致死傷判例の注意義務として認定され、後に道路交通法の義務に昇格したものもあるわけで(一例、38条1項前段。それ以前から東京高裁42年2月10日判決や46年5月31日判決で示されていた)、冒頭の件は検討・解釈が不十分と言えます。

ところで、昭和39年にクルマの通行位置が以下に変更された件は書いた通り。

| 昭和39年以前のクルマの通行位置 | 昭和39年改正後のクルマの通行位置 |

| 道路の中央寄り又は左側部分の中央 | 道路の左側によって |

そうなると、昭和39年~46年まではこうなる。

| クルマの通行位置 | 左折前 |

| 道路の左側に寄って | できる限り道路の左側に寄って |

できる限りとは「道路工事その他により仕方ないときを除く」という意味なので、昭和39~46年までは通常の通行位置と、左折前の通行位置がどちらも同じ「左側に寄って」になってしまい、「合図のみならず行動で左折意志を周囲に知らせる」という意味が皆無になってしまう。

これについては昭和41年注解道路交通法ではこのように説明している。

なお、この場合においては、車両は道路の左側端に寄ることがもっとも望ましいわけであるが、道路の左側端に障害物がある場合、その車両の左側にさらに左折しようとしている車両がある場合等を考慮して、「できる限り道路の左側に寄る」べきこととした。

宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966(昭和41年)、p164~165

「できる限り道路の左側に寄って」の時代でも、「左側端に寄ることが望ましい」と説明していたりするので、まだ法規定自体に迷いがあったかのように感じます。

27条に「追いつかれた車両の義務」がありますが、昭和39年にクルマの通行位置が「道路の左側寄り」に変更された際、27条も改正されています。

| 昭和39年以前の27条 | 昭和39年改正後の27条 |

| できる限り道路の左側に寄って | できる限り道路の左側端に寄って |

なので昭和39年にクルマの通行位置を変えた際に、27条(進路避譲義務)と34条1項(左折方法)では差が出ていますが、昭和46年に34条1項が改正される前でも業務上過失致死傷判例では「できる限り左側端に寄って」という意味に置き換えていたという感じでしょうか。

| クルマの通行位置 | 27条(進路避譲義務) | 34条1項(左折方法) | |

| 昭和35年 | 道路の中央寄り又は左側部分の中央 | できる限り道路の左側に寄って | できる限り道路の左側に寄って |

| 昭和39年改正 | 道路の左側寄り | できる限り道路の左側端に寄って | – |

| 昭和46年改正 | – | – | できる限り道路の左側端に寄って |

この時代、道路交通法の改正について警察庁に迷いがあったかのようなフシは多々あるので、結局左折方法として「できる限り道路の左側に寄って」としながらも、事実上は「できる限り道路の左側端に寄って」(=2輪車を進入させない)という意味で捉えていたものと考えられます(注解道路交通法や判例から)。

なお、昭和46年に34条1項を「左側→左側端」に変更した理由は、以前から業務上過失致死傷判例で示されていた内容に変えたことと(2輪車の巻き込み防止)、注解道路交通法(1966)でも書いてあるように「本音は左側端まで寄せるべき」を反映させたこと、同時昭和46年に新設された道路外への左折方法(現行25条1項)との整合性を取っただけのようです。

このように全部を統合して検討しないと、なぜ合図のみならずプレイとして「できる限り左側端に」寄せる義務があるのか分かりにくい。

結局、これらを統合するとこうなる。

②2輪車の巻き込み防止(ブロック)

③「できる限り」とすることで左側端に寄れない大型車に配慮

左側端に寄せる場合の注意義務

左折前に「できる限り左側端に」寄せる時には以下が関係します。

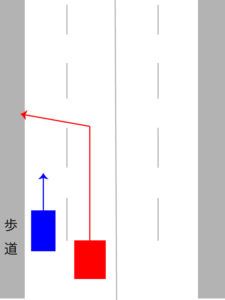

第三十四条

6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

第二十六条の二

2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

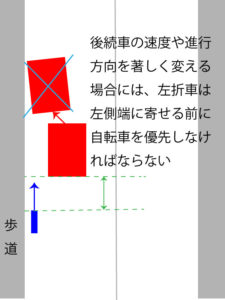

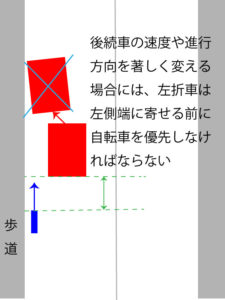

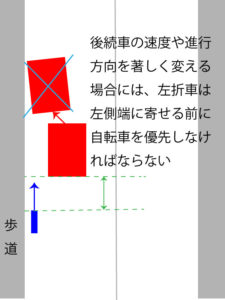

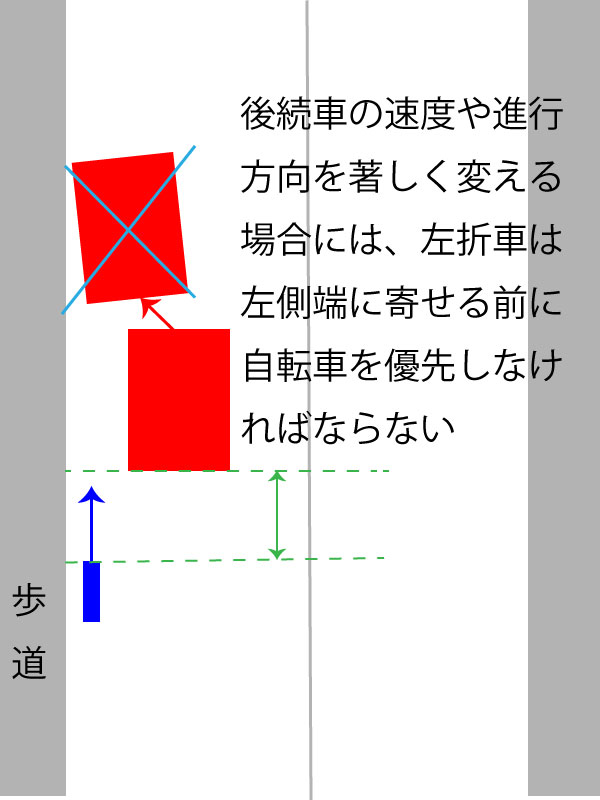

下図のように後続2輪車との距離が短い場合には、26条の2第2項により進路を変える前に後続2輪車を先に行かせなければならない(進路変更禁止)。

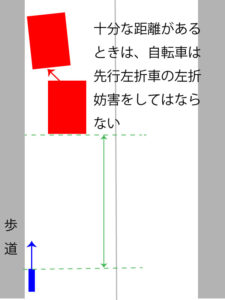

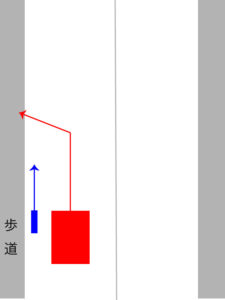

逆に後続2輪車との距離がある場合には、34条6項により後続2輪車が左折車を妨害してはならない。

ここで勘違いする人がいますが、後続2輪車に対する妨害にならないうちに左側端に寄せたものの、左折先の横断歩行者が途切れずに塞いでしまったとします。

これは違反ではない。

あくまでも26条の2第2項が規定する「同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるとき」とは、そうしないと事故を回避できないような危険な進路変更を禁止しているだけ。

妨害にならないうちに左側端に寄せたものの、その後の事情により後続2輪車を塞ぐことは違反ではない。

これ、旧37条2項が廃止されたときの佐野判事が指摘したことと同じ原理です。

なんというか

あくまでも危険な左側端寄せをしないなら、むしろ2輪車の巻き込み防止のために左側端まで寄せるのが義務です。

これは解説書や判例などを見れば明らか。

なんか自転車界っておかしな解釈をする人が多いけど、こういう危険な左側端寄せはダメ。

もちろん、左側端に寄せないまま「被せ左折」もダメ。

「被せ左折」事例は時々みかけますが、クルマ同士で第二車線から左折されたらキレるでしょ。

それと同じこと。

なお、34条6項(合図車妨害)と26条の2第2項のどちらが優先するかについては以下の判例があります。

| 判例 | 後続車との距離 | 後続車の速度 | 優先 |

| 最高裁判所S46.6.25 | 少なくとも60m手前で自転車を追い抜き | 左折車 | |

| 最高裁判所S45.3.31 | 左側のすぐ後に停止 | 先行左折車が赤信号で停止直後に発進 | 左折車 |

| 大阪高裁S50.11.13 | 14m | 30キロ | 左折車 |

| 旭川地裁S44.10.9 | 20m以上 | 自転車 | 左折車 |

| 東京高裁S46.2.8 | 至近距離 | 後続2輪車 | |

| 最高裁判所S49.4.6 | 20m | 55キロ | 後続2輪車 |

| 東京高裁 S50.10.8 | 30mかそれ以下 | 45キロ | 後続2輪車(ただし道路外左折事例) |

| 福岡高裁宮崎支部S47.12.12 | 4、5m | 30キロ | 後続2輪車 |

被告人は、普通貨物自動車を運転し、幅員9.3mの道路を時速約35キロメートルで進行し、交通整理の行われていない交差点を左折しようとし、その手前約30mの地点で車内鏡によつて後方を確認したところ、左斜後方約20mの地点を追尾して来る自動二輪車を発見したので、同交差点の手前約22m付近で左折の合図をして車道左側端から約1.7mの間隔をおいて徐行し、同交差点入口付近において時速約10キロメートルで左折を開始した直後、被告人車の左側を直進して来た右の後進車に接触させ、事故を起したというのであり、また被告人が発見した際の同車の時速は約55キロメートルであつたというのである。原判決は、右の事実を前提とし、被告人が左斜後方に後進車のあることを発見したときの両車の進路、間隔及び速度等を考慮するときは、被告人車が前記のように左方に進路を変更すると後進車の進路を塞ぎ同車との衝突は避けられない関係にあつたことが明らかであるから、被告人車は従来の進路を変更してはならない場合にあたり、また、車道左端から約1.7mの間隔があり、かつ、前記のような進路を高速で被告人車を追い抜く可能性のある後進車のあることを認めた被告人としては、左折の合図をしただけでは足りず、後進車の動静に十分注意し、追い抜きを待つて道路左側に寄るなどの業務上の注意義務があるのに、被告人は右の注意義務を怠り、後進車の動静に注意を払うことなく左折を開始し、そのため本件衝突事故を惹起したものである、と判断しているのである。

すなわち本件は、道交法26条2項が優先的に適用される場合であつて、自車の進路を左側に変更して後進車の進路を妨害することは許されないものといわざるをえない(現行の道交法34条5項参照)。そうとすれば、前記のような状況下で後進車の動静に注意を払うことなく左折を開始した被告人に注意義務の違反のあることは明らかである。原判決の前記判断は、これと同旨であつて、正当というべきである。

昭和49年4月6日 最高裁判所第二小法廷

※現行の道交法34条5項参照という部分は、今の34条6項。

交差点で左折しようとする車両の運転者は、交差点手前で左折の合図をしたのち、できる限り車道左側端に寄つて左折の態勢に入つた場合には、その時点において自車の左後方に後進車があつても、同車が自車を適法に追抜くことが許されない状況にあるときは、同車の運転者において追突等の危険防止のため適切な措置をとり、左折を妨害しないものと信頼して左折することができるものと解せられる。そして、道路交通法26条の2の2項、34条5項の趣旨から考え、後進車は、すでに左折合図をしている先行車との間に適当な距離があつて、左折により自車の速度または方向を急に変更させられることがないときは、あえてこれを追抜きその左折を妨げることは許されないと解されるから、この場合に先行車が左折したとしても運転者としての注意義務に違反するところはないというべきである。

(中略)

被告人が本件交差点西側横断歩道の手前約45mから左折の合図をしたのち同横断歩道の手前約8mで左折を開始した時点において、左後方から追随してくる被害原付との間の距離は約14m、当時の被害原付の速度は時速約30キロメートル程度であるから、経験則上、被害原付の速度に照らして、必ずしも左折により同車の速度または方向が急に変更させられる関係にあつたとはいえない。そうすると、すでに左折の合図をしている被告人が、被害原付において危険防止のため適切な措置をとるものと考えて左折したことについて業務上の注意義務違反があると断定することはできない。所論は被告人には被害原付の速度を確認する注意義務があるのに、原判決はこれを考慮していないというけれども、被告人の原審、当審の供述等を総合すれば、被告人が被害原付の進路のほか、その時速はほぼ30キロメートル程度であることを認識していたことが推認でき、この点の注意義務違反があるということもできない。なお所論は、被告人が左折に際し徐行する義務およびできる限り道路の左側端に寄る義務を怠つた過失があるともいうのであるが、右はいずれも公訴事実に記載されていない点であるばかりでなく、前者は本件死亡の結果と直接の因果関係が認められず、後者については、進入道路の幅員が片側約3.2m、被告人車の長さが7.27mであり、東行道路には路側帯があつて、その幅員を除けば被告人車は左側に約1.5m余りを残していたに過ぎないことなどを考えると、その義務を怠つたとも断定できない。

昭和50年11月13日 大阪高裁

一部分のみ切り取って考える人がいますが、法改正の歴史や多数の判例から総合的に考えないと解釈を間違う原因なので、なぜ一見すると矛盾するような判例があるのか考えないとダメだと思う。

注解道路交通法を読んで「その意味だけ」を抜き取っただけでは不十分でして、判例やら他の解説書も含めて総合的にみないと、本当の意味は理解できない。

2輪車をブロックする目的も「できる限り左側端に寄って」にあることは明らかですが、危険な方法であればダメ。

なお、民事の過失割合は優先がどっちにあるかを表すものではありません。

それは例えば、「横断歩道を横断した自転車事故」でも明らか。

拡大解釈して「妨害運転罪」などというのも、やめたほうがいいと思う。

適法に左側端に寄せたクルマを非難するバカとか出てくるし。

あくまでも危険な左側端寄せはダメというだけなのですが、結局のところ、クルマも自転車も適法な通行をしましょうというだけになる。

けど一番ややこしくのは、「法解釈を都合よく捉えてくる人」。

こういう人もそうだけど、

法に規定された優先をねじ曲げて広めれば、事故リスクが高まることは自明。

横断歩道では自転車に優先権がないものの、だからといってクルマが事故を起こすこともダメ。

優先権がないけど事故を起こすことがダメなんだという結論に至らなければならないのに、ねじ曲げる人については理解し難い。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント