ちょっと前に質問を頂いたのですが、せっかくなのでとまるんさんの動画を拝借します。

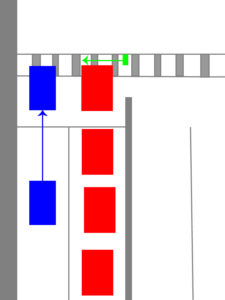

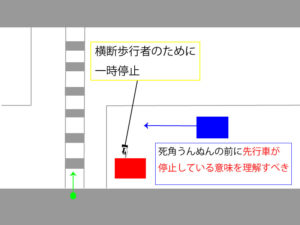

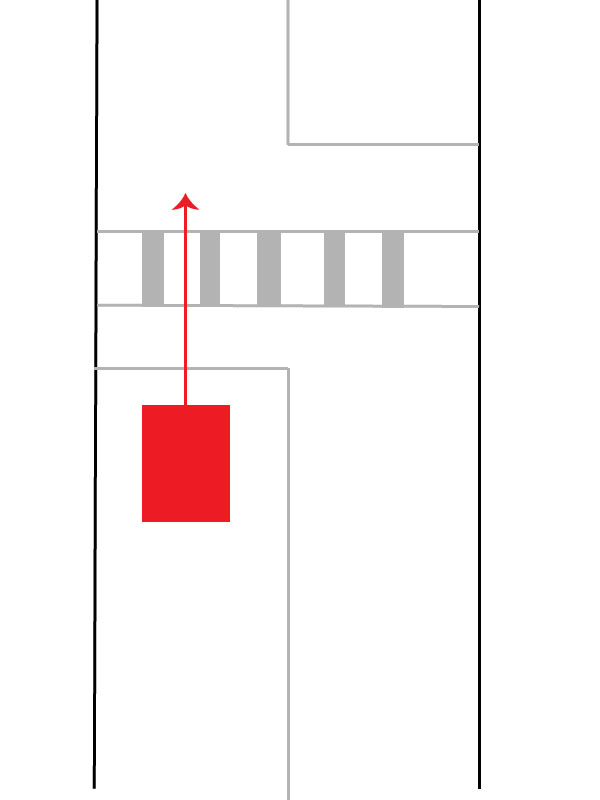

信号のない横断歩道の手前の直前で停止している車両があれば、その側方を通過して前方に出る前に一時停止。

道路交通法第38条第2項に定められた一時停止義務。

その停止位置は停止線ではなく、停止している車両の先端が基準。

横断歩道の歩行者の安全のための一時停止ルール。守る習慣をつけたいもの。 pic.twitter.com/4MLR7UcBsm— とまるん@信号のない横断歩道(交通安全) (@tmr38z) March 14, 2023

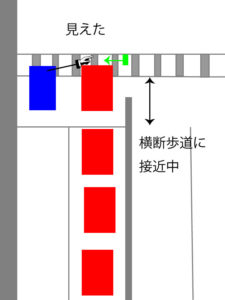

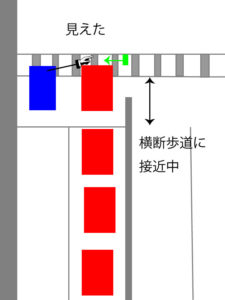

38条2項は横断歩道又は横断歩道の手前に停止車両がいるときに、その停止車両の前に出るときは一時停止するルール。

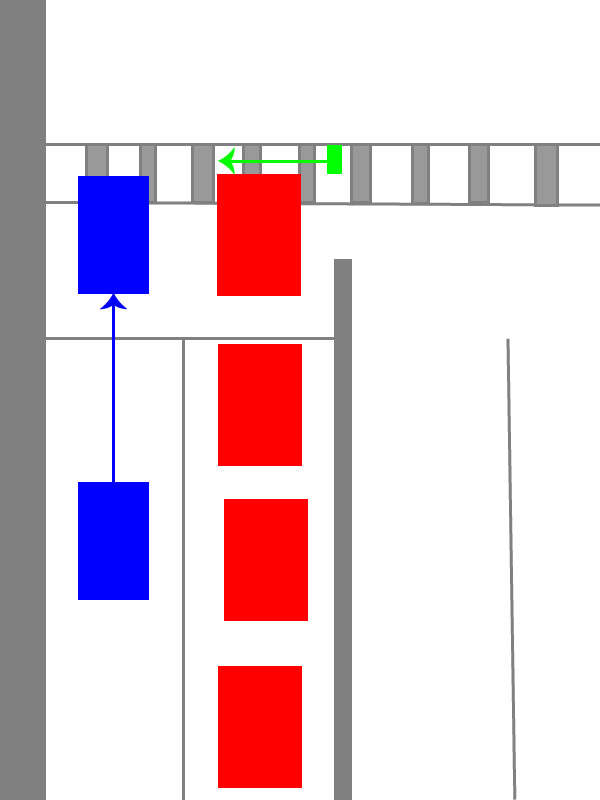

このように横断歩道上に停止車両がいる場合、38条2項でいう一時停止する場所は横断歩道上になりますが、仮に一時停止したときに「横断しようとする歩行者」がいたら、停止線で一時停止してないから38条1項の違反になるのでは?という質問を頂いたわけです。

どのように考えればいいのでしょうか?

Contents

38条1項の違反?

このように38条2項の義務として横断歩道上の停止車両の先端で停止したときに横断歩行者がいたとしたら、「停止線で止まってない」=38条1項の違反になるのか?という話です。

結論からいえば、38条1項の違反にはなりません。

第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

理由はいくつかあります。

仮に「38条2項が存在しない」という前提に立ち、38条1項の義務のみで考えてみます。

まず一つ目。

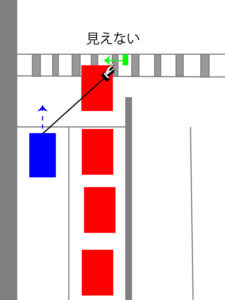

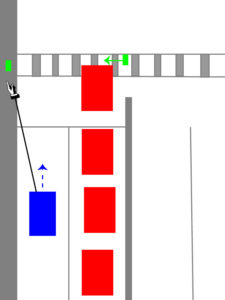

一時停止義務が生じる「横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるとき」とは、誰目線で「あるとき」なのかという話。

車両の運転者に課している義務なのだから、当然「車両の運転者目線で」横断しようとする歩行者が視認可能な場合に一時停止義務がある。

見えない状況では「横断しようとする歩行者があるとき」には該当しないので、この時点ではまだ38条1項後段の一時停止義務が発生しない。

次の理由。

停止線を越えたとしても、38条1項は

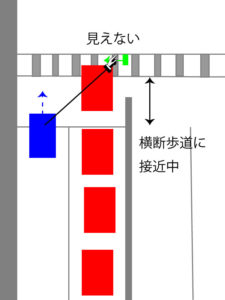

としている以上、横断歩道に接近中ですよね。

(前段の義務はもちろんのこと、「この場合において」なので後段の義務も同様)

「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えないので減速接近義務がある状態と言えますが、この時点でもまだ「横断しようとする歩行者」は視認不可能なので後段の義務は発生していない。

ポイントになるのは、停止線を越えてからも「横断歩道に接近中」ならば、「停止線がない横断歩道」と捉えることが可能。

なので前段の減速接近義務を免れないし、「当該横断歩道を通過する際に」と書いてあるように義務自体は横断歩道を通過し終わるまで解除されないことになります。

そうすると、停止線を越えた後もこんな状況で「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えない以上、最徐行義務があり、「横断しようとする歩行者」が視認可能になった時点で一時停止義務があるわけで、

結局、38条2項がもしなかったとしても、38条1項の義務を果たすとこの位置で一時停止することになります。

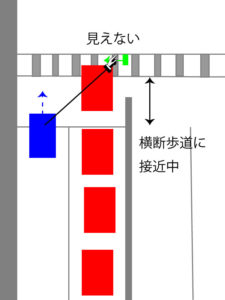

義務は「当該横断歩道を通過する際に」とあるように通過し終わるまで義務が発生するし、「横断しようとする歩行者があるとき」というのは、運転者目線で視認可能なことを意味するわけで、こういう特殊な状況では横断歩道上で一時停止することになっても38条1項の義務を果たしたことになります。

なので38条2項の義務として横断歩道上で一時停止することになっても、1項に違反するわけではありません。

1項後段の「横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは」というのが、誰目線の話なのかということ。

当然運転者に課している義務なのだから、運転者目線で視認できないなら一時停止義務が発生することにはならないわけ。

けど、停止線を越えた後も横断歩道に接近中である以上は、すぐに停止できる速度と「横断しようとする歩行者」がいたらすぐに停止する義務があり、その義務が解除されるのは横断歩道を通過し終わってから。

逆にこのように、

停止線より手前で「横断しようとする歩行者」を発見可能なら、38条1項後段により停止線で一時停止義務が発生します。

なので38条2項の義務として横断歩道上で停止したとしても、38条1項に矛盾するというわけではないです。

これ、ちょっと前にも似たような話をしてきた方がいましたが、

停止線を越えた後も「横断歩道に接近中」であることには変わりないので、前段の義務はもちろん、「横断しようとする歩行者」が視認可能になった時点で後段の義務が発生します。

第三十八条 車両等は、①横断歩道に接近する場合には、②当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。③この場合において、④横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

前段の義務は「①横断歩道に接近する場合」に課され「②当該横断歩道を通過する際に」歩行者を妨げるかどうかを問題にしている。

「③この場合において」とは、前段の義務が発生している状況を意味する。

④の「横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは」というのは、運転者目線で視認可能な状況を指すのは明らか。

なので2項の義務として横断歩道上で停止したとして、1項に反するわけではありません。

以前「停止線を越えた後については規定がない」とメールしてきた方も、それは条文の読み方が間違っています。

停止線を越えた後も横断歩道に接近中の状態なら、「停止線がない横断歩道」とみなせると捉えたほうが分かりやすいかも。

そもそも

横断歩道上で停止するクルマが悪いとしか言いようがなくて、「わかっているドライバー」は横断歩道の視認性を考慮して停止するもの。

38条2項はあまり知られていないルールな気がしますが、かなり大事です。

なお38条2項が昭和42年に新設された理由については、何度も引用しているのでリンク先をどうぞ。

簡単にいえば、横断歩道の手前に停止車両があるなら、横断歩行者を優先中だと理解できるはずなのに、空気を読めずにかっ飛ばして事故を起こす人が多かったからです。

というよりも「38条1項は停止線を越えた後について規定してない」という謎解釈をする人がいるほうが怖いのですが、判例をみてもそんな解釈してないのは明らか。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント