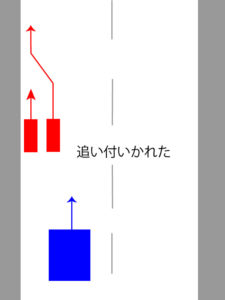

先日からやたらといろんなところでウチの記事が引用されるのですが、みんな大好き「追いつかれた車両の義務」。

これはこれとして、ちょっと前に書いたこれ。

これにグダグダ言ってきた人がいたのですが。

Contents

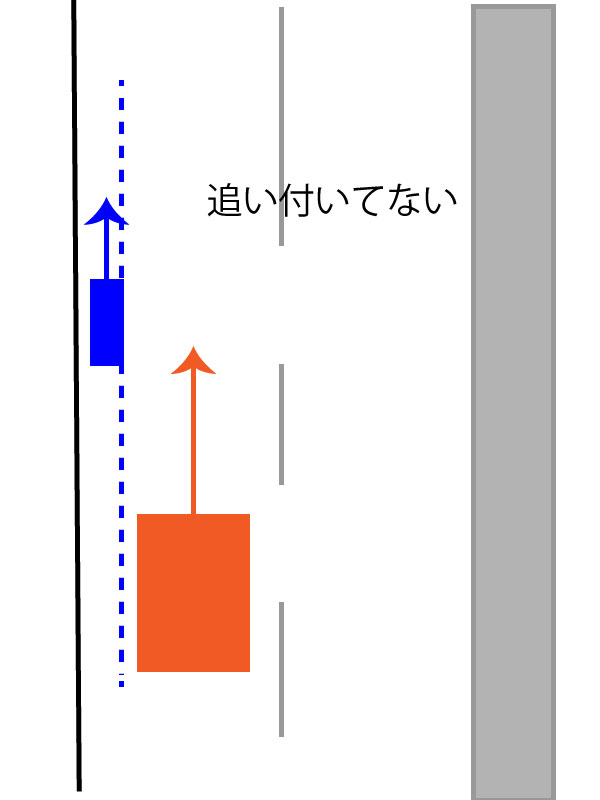

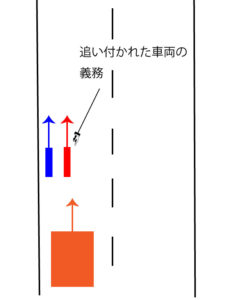

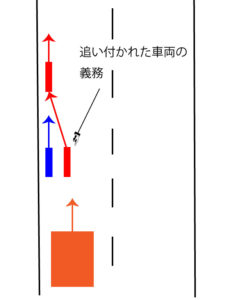

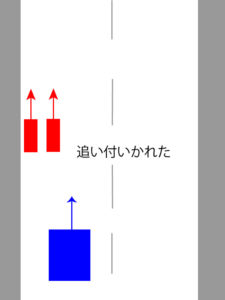

追いつかれた車両の義務

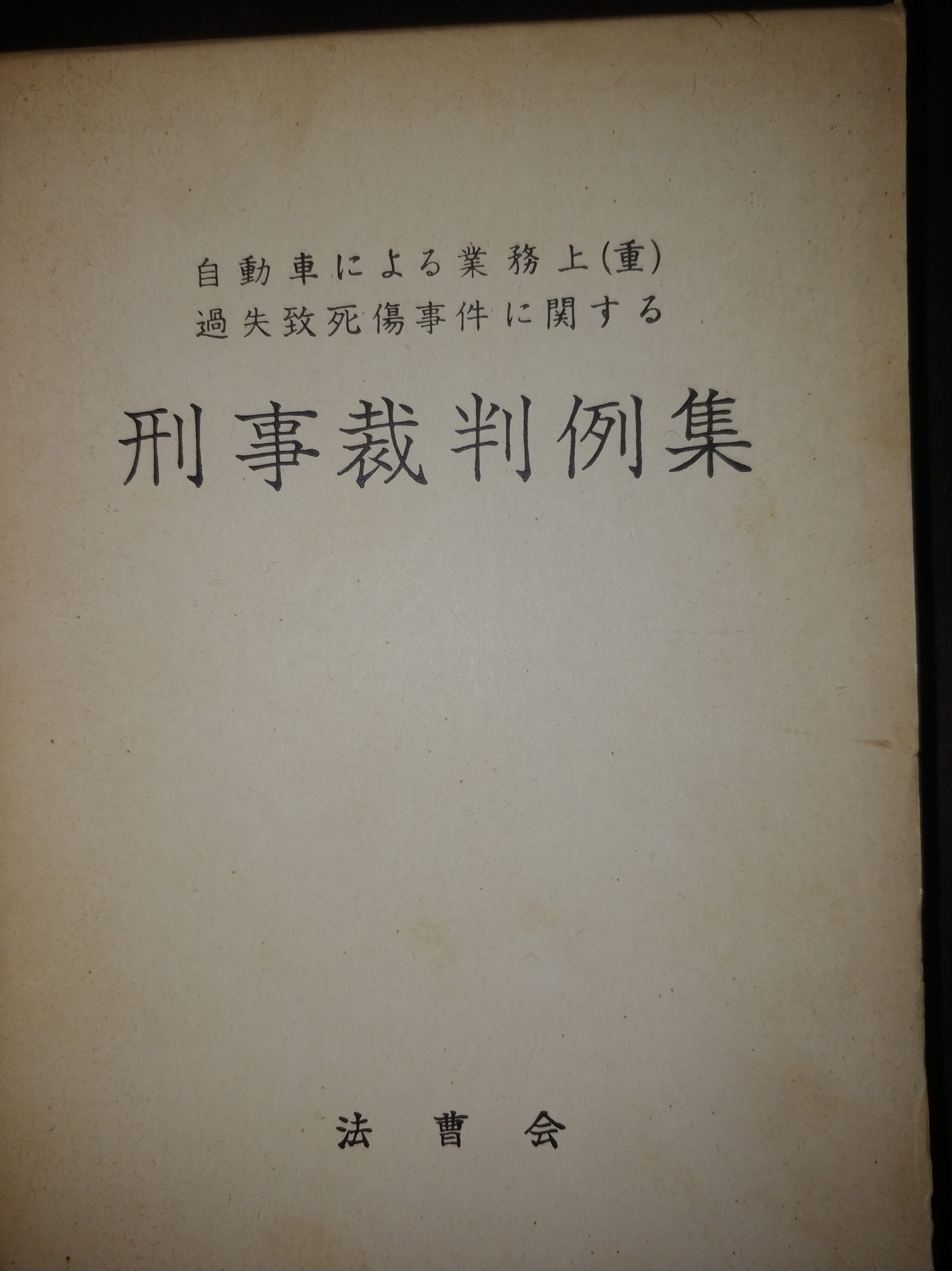

上リンク先で挙げた判例は業務上過失致死罪の判例です。

以前も書いたように、「追いつかれた車両の義務(進路避譲義務)」は昭和35~39年は「27条」、昭和39年改正時に1項に加速禁止義務を新設したので現行法では27条2項です。

で。

下記について「ソースを示せ」とうるさい人がいたので書きますね。

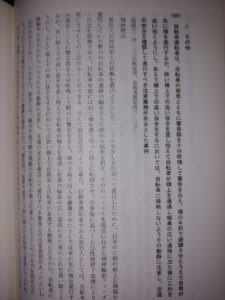

被告人が対向車との接触を避けようとしてハンドルを少し左に切って進行したために、自車の左側の橋上左側端を進行していたAの自転車の進路の幅をさらに狭める結果を招き、その右ハンドル先端部に自車左側後輪前フェンダー付近を接触させて、自転車を前にはねて橋を渡り切った路上に転倒させ、右事故に基づく急性硬膜下血腫により死亡させたものと認めることができる。そして前記認定のような場合、自動車運転者である被告人としては、自転車の発見とともに警音器を十分吹鳴してAに警告を与え、橋の手前で同人を避譲させたうえで自車が先に橋を進行するか、狭い橋上での追い抜きを差し控えて自転車が橋上を通過し従来の幅員の広い道路に出た後にこれを追い抜くようにし、あえて狭い橋上での追い抜きをするにおいては狭い橋上で自動車と自転車が並進する態勢となるから、接触するおそれがないようにその動静に注意し、交通の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務があったといわなければならない。しかるに、被告人は、橋の手前でA操縦の自転車が橋上に進入しようとしているのを認めながら、これに十分な警告を与えず、その避譲を確認しないで、漠然同一速度で進行し、狭い橋上で自転車と並進してこれを追い抜く態勢となり自車後部車体がまだ橋を通過し終わらないうちに対向車を認めてハンドルを少し左に切ったため自車左側後輪前フェンダー付近を自転車に接触させ、そこで初めてAが倒れかかるのをバックミラーで認めたというのであるから、追い抜きの際の前記注意義務を尽くしたものということはできない。

所論は、道路交通法27条2項(控訴趣意書に37条2項とあるのは27条2項の誤記と認める)の規定を援用し、A操縦の自転車は橋の手前において被告人運転の自動車に追いつかれたのであるから、一時停止または徐行して被告人運転の自動車に進路を譲るべき義務があり、被告人としては自転車が一時停止等して進路を譲ってくれるものと信頼して自らは停止等の処置をとらずに運転を継続しても注意義務違反の過失がないというので、この点について検討するに、道路交通法27条2項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図ることを目的としているのであって、車両を運転する者がこれを遵守しなければならないことはいうまでもない。しかし、狭い道路で自転車が自動車に追いつかれた場合、自転車を操縦する者としては、追いついてきた自動車の大きさを十分確認することができないために、そのまま道路左側端に寄って進行を継続しても、道路中央との間にその自動車が十分通過し得る余地があると判断して進行することが考えられるから、むしろ、追いついて来た自動車の運転者において、まず前記認定の注意義務を尽くして進行すべきであって、右道路交通法27条2項の規定は、狭い道路で速度が速い車両がおそい車両に追いついた場合、その動静を無視してそのままの速度で追い抜きにかかり接触事故をおこしてもなんら責任がないという趣旨であるとはとうてい考えられない。このことは道路交通法28条3項により追越ししようとする車両は前車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないとされていること、また、同法70条により車両等の運転者は、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならないとされている規定の趣旨から推しても十分うかがえるところである。ことに本件のように、片側幅員約3mの小橋にまさに進入しようとする自転車を認めた場合、自転車を操縦するAが急に狭くなっている橋上道路の進路に注意を奪われ、追いついてきた自動車があってもこれに対する注意が十分にできないまま橋上に進入することが考えられるのであるから、被告人運転の自動車がわずかに早く橋上にはいりうる場合においても、被告人としては、自転車の動静に注意を払い、無事に橋上を通過し得られるかどうかについて、その安全を確認したうえで進行すべきである。そうだとすれば、自転車を操縦するAにおいて被告人運転の自動車に進路を譲るべき義務があったことを前提として被告人に過失の責任がないとする右所論は採用することができない。してみると、被告人は自転車を追い抜くに際し、その避譲を確認する等安全を確認しないで追い抜きにかかり、車体が橋を渡り切らないうちに対向車を認めて左に転把して自転車の進路をさらに狭めた点について過失があったと認めざるを得ない。

大阪高裁 昭和43年4月26日

この判例は以下に掲載されています。

・「自動車による業務上(重)過失致死傷事件に関する刑事裁判例集」(法曹会、最高裁判所編、昭和47年)

・道路交通関係実例判例集 判例編(ぎょうせい、警察庁交通企画課)

・高等裁判所刑事裁判速報

「自動車による業務上(重)過失致死傷事件に関する刑事裁判例集」(法曹会、最高裁判所編、昭和47年)

この判例集は昭和60年版もありますが、昭和47年版に掲載されています。

以上でご納得されますかね。

本来は「自分で調べろや」が正解なんですが。

で。

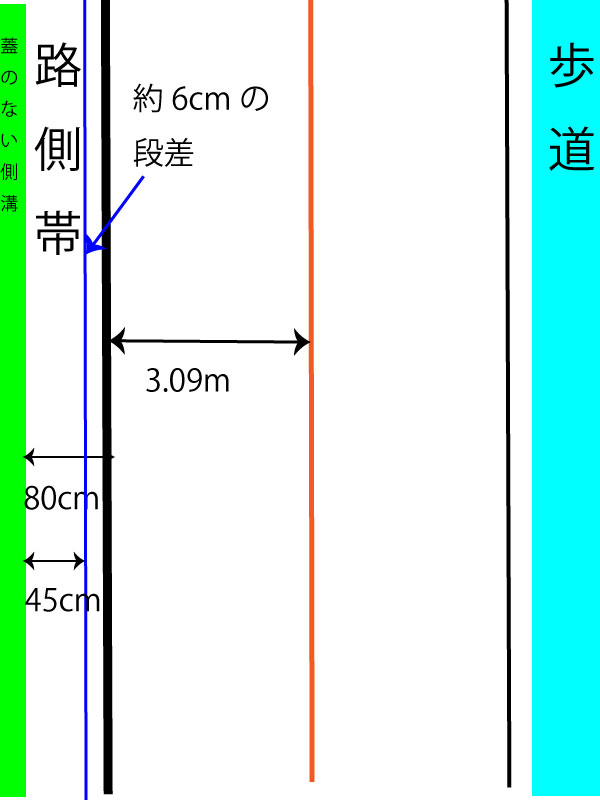

罪刑法定主義ガー!みたいな主張もビミョーに的外れな気がしますが、要は仮に軽車両が進路避譲義務を負うという立場を取ったとしても、18条1項で左側端寄り通行義務を果たしているならそれ以上譲る余地がない。

なので本質的に無関係なのです。

日曜日 都民の森へ向かう途中

バスの幅寄せ

後程、五日市警察署に尋ねてみたら結構あるらしい。

ご注意下さい!#西東京バス pic.twitter.com/OGNYcvbwjb— ふぃがくろチャン (@MWmike6) September 26, 2023

この位置が左側端寄り通行義務に違反する…と言う人がいるとは思いませんが、これ以上左側に寄るとペダルを歩道の縁石に引っかけて爆死しかねませんし。

そもそも進路避譲義務は元々は昭和20年代の「道路交通取締法」から自転車にも適用されていて、ジュネーブ条約に加入した昭和39年に加速禁止義務(現27条1項)を新設した際に

・昭和39年改正以前→車両の優先順位(旧法18条)の優劣

↓

・昭和39年改正以降→政令に定める最高速度の優劣

このように変更されています。

○昭和35~39年

第十八条 車両相互の間の通行の 優先順位は、次の順序による。

一 自動車(自動二輪車及び軽 自動車を除く。)及びトロリーバス

二 自動二輪車及び軽自動車

三 原動機付自転車

四 軽車両

第二十七条 車両(道路運送法第 三条第二項第一号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同条第三項第一号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリー バスを除く。)は、車両通行区分帯の設けられた道路を通行する場合を除き、第十八条に規定する通行の優先順位(以下「優先順位」という。)が先である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない。優先順位が同じであるか 又は後である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引 き続き進行しようとするときも、同様とする。

昭和35~39年は、誰が見ても軽車両も対象。

これを昭和39年に現在と同じ「政令で定める最高速度の優劣」に変更したわけで、「政令で定める最高速度」が規定されてない軽車両には関係なくなったとも言えます。

そもそもなぜ昭和35~39年に軽車両に「追いつかれた車両の義務」を課す必要があったのでしょうか?

ポイントは「並走」。

昭和35~39年は、自転車の並走が禁止されていない。

しかし「進路避譲義務」の対象だったので、後続車に追いつかれたら譲る義務がありました。

昭和39年改正時に自転車の並走を原則禁止にしたので、あとは18条1項に基づいて左側端寄り通行している分には「常時譲っている」ことになるから、進路避譲義務を課す理由がない。

| 進路避譲義務(27条) | 並走 | |

| 昭和39年以前 | 自転車も対象 | 問題なし |

| 昭和39年以降 | 対象外 | 原則禁止 |

そういう理由から昭和39年に27条「追いつかれた車両の義務」から軽車両が除外されたと考えられるので、歴史を見ないと理解しにくいと思う。

最近できた「特定小型原付」なんて、並走は禁止されてないけど「追いつかれた車両の義務」の対象なので、並走していて後続車に追いつかれたら、並走を解除することになる。

軽車両は元々「左側端寄り通行」(18条1項)を義務付けられているのだから、

第二十七条

第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない

最初から左側端寄り通行しているなら、それ以上譲る余地があるわけないじゃんね笑。

空でも飛びましょうか?

「できる限り」については、18条1項但し書きにある「道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」という意味です。

「できる限り」=「可能な限度で」。

日曜日 都民の森へ向かう途中

バスの幅寄せ

後程、五日市警察署に尋ねてみたら結構あるらしい。

ご注意下さい!#西東京バス pic.twitter.com/OGNYcvbwjb— ふぃがくろチャン (@MWmike6) September 26, 2023

これ以上左側に寄ると普通に危険なんですよ。

そういう意味でしかない

例えばこちら。

意味を理解できずに発狂する人とかいますが、18条1項の話にするか、27条を持ち出したかの違いでしかないので、本質的に「何条なのか?」は無関係なのです。

なぜか発狂する人がいるのでビックリしますが、民事なんてこんなもん。

けど皆さん、「追いつかれた車両の義務」が大好きですよね。

そのうち、追いつかれた車両の義務を果たすために逆走して進路を空けるなどと言い出すバカが出てくるのではないかと心配してますが、判例の全てが正しいなんて読み方したらぐちゃぐちゃになるし、解説書の全てが正しいなんて読み方したらぐちゃぐちゃになるし、立法経緯、改正経緯など総合的にみないと支離滅裂になると思う。

18条1項で左側端寄り通行している自転車に、さらに譲る余地とは何の話をしているのかわからない。

昭和39年になぜ自転車の並走を禁止し、なぜ進路避譲義務を「車両の優先順位」から「政令に定める最高速度」に変更したのか?

全部理由が繋がるのです。

判例見て発狂する人とか見ると、いろいろ心配になります。

道路交通法の細かい解釈を間違っている判例なんて腐るほどあると思うけど、イチイチ発狂する暇があるなら多角的に考えましょう。

条文をバラバラに考えると本質がわからないままなのです。

そしてそもそも、これを取り上げる理由はこれ。

先にイキたい車両がいるなら先にイカせますが、狭い場所でそれをしろと言われてもムリなのです。

なので「譲る義務」と勘違いされても困るだけ。

ところでどうでもいい話ですが、後方映像もない中でどうやって「追い越し」と断定したのか、それも不思議。

追い付いてから進路を変えたら追い越し、追い付く前に進路を変えたなら追い抜き。

まあイエローラインだろうと白線だろうと、「追い抜きのために右側通行」したら違反ですが。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

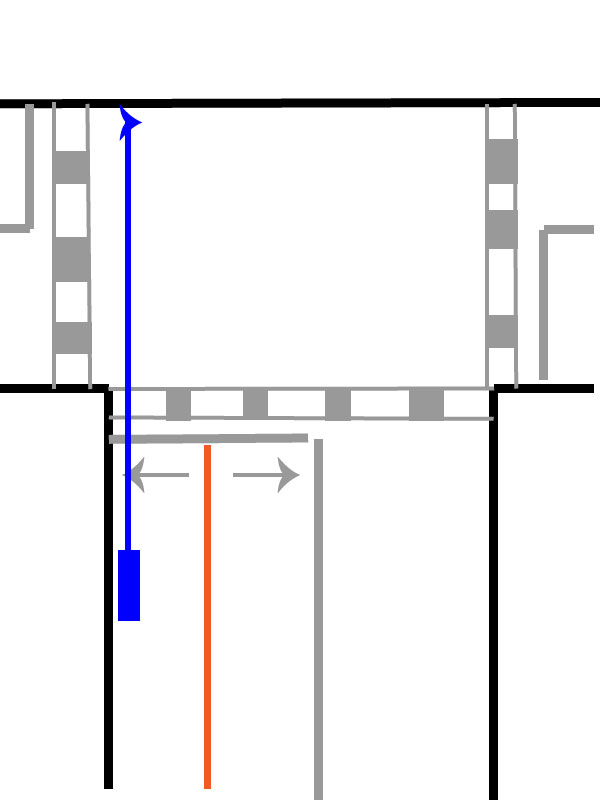

幅寄せ(?)動画についてこちらが一番冷静だと思うのでコメントさせてもらいます。

座標

35.7123329774559, 139.08365975588873

Googleストリートビュー

https://www.google.com/maps/@35.7123177,139.0837778,3a,75y,281.89h,93t/data=!3m6!1e1!3m4!1segEefxq4K0VXZ9-s28Dm1w!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu

誰も場所のことを言及していないのですが、ここでしょう。

動画はコーナー終わりすぐ、その手前には200メートル近い直線。

動画の位置で抜く必要があったとすれば、その前で抜けなかった(追いついて待たされていたわけではない)としか思えません。

自転車への批判で「前でトロトロ走って仕方なくここで抜いた、邪魔してたからだ」を多く見ましたが、通るようには思えません。

批判者達の「普段から自転車は邪魔だと思うことがあった。このケースもそうだろう。運転手(動画だけでなくそれまでの自分の経験)が上手く捌いたから事故らなかったんだ」が前提にある炎上のように思います。

何にせよ、自転車乗りにとって危険が多いですね

コメントありがとうございます。

まあそもそも、イエローラインは自転車を追い越しするときもはみ出し禁止なことを知らない人が多い上に、イエローラインを延々何キロも規制かけるからおかしくなるのかなと思っています。

返信ありがとうございます。

地元でも、峠で10km近くイエローライン引いてますが、車で下る際に制限速度一杯で走ってても追い越ししていく車に出くわすことがあります。

ルールを破るのが是だというなら、是非とも法に守られずに生きてほしいなあと思ってしまいます……。

コメントありがとうございます。

要はこのイエローライン規制は、例えば500mの「絶対にはみ出しして欲しくないところ」のみ規制を掛けて、途中から白線に切り替えて、はみ出し追い越し可能な場所も作らないと守られるわけがないのです。

イエロー、白線、イエローみたいに規制を掛けないと無意味になるわけですが、延々と何キロも規制かけるから我慢できない子が飛び出してしまうわけでして…

返信ありがとうございます。

イエローラインでなかったとしてもここでの追い越しが是とは思わないですが、交通事故が減るような変更がなされていくとよいなと思います。

正直なところ「道路幅に合わせて追い越し出来るサイズの車のみ追い越し可、サイズ的に無理な車は通っても良いが追い越し不可」くらいしか思いつきません……。

コメントありがとうございます。

直後に見通しが悪いカーブがあるので、普通はあの場面で抜かないんですよね。

偶然対向車が来なければセーフみたいな抜き方をすれば、偶然に頼った危険行為にしかならないですから…