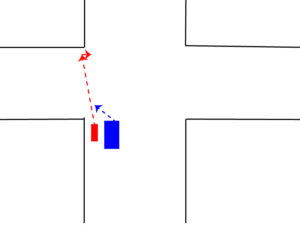

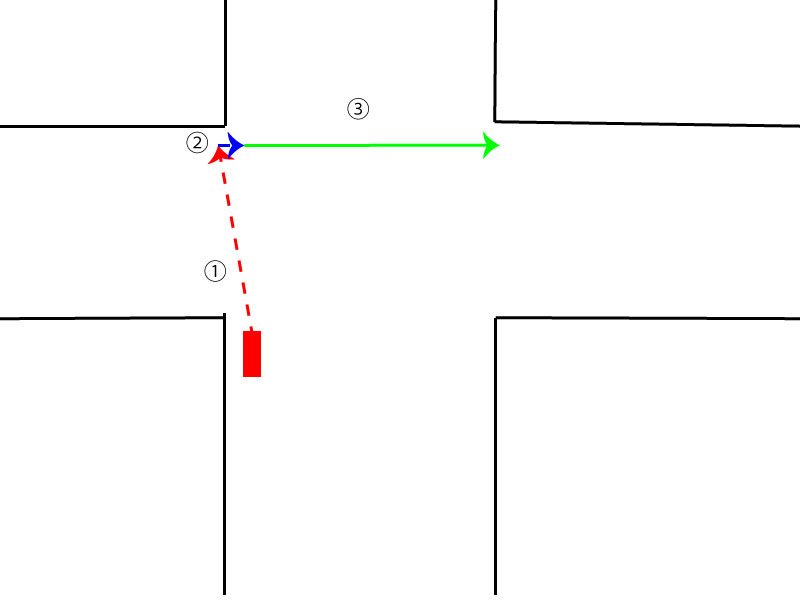

自転車の二段階右折について質問を頂いたのですが、ちょっと分かりにくいのでイラストにします。

Contents

道路交通法37条における左折車とは?

道路交通法37条にこの規定がありますが、

要はこの関係において左折車が優先なのか?という話。

そもそもなんで左折車と並ぶ位置関係になってしまうのか?というツッコミは置いといて、37条でいう「当該交差点において左折しようとする車両等」とは対向左折車のことを意味すると解釈されています。

これについては「なぜなのか?」と聞かれるとまあまあ困るのですが、少なくとも道路交通法が制定された昭和35年からそのように解釈されてます。

ただし37条でいう「直進しようとする車両等」とは、全方向含みます。

道路交通法37条1項にいう「当該交差点において直進し………ようとする車両等」とは、右折しようとする車両等が右折開始まで進行して来た道路の進行方向、その反対方向およびこれと交差する道路の左右いずれかの方向へ直進する車両等をいうものと解すべきであるから、本件のトの字型の三叉路交差点を右折しようとする被告人運転の自動車と、それが進行して来た直路と交差する道路を、被告人運転の自動車が右折後に進行すべき方向と同一の方向へ交差点を直進すようとするA運転の自動車との間に、同条項の適用があり、A運転の自動車の進行を妨げた被告人に同条項違反の罪が成立するとした原判断は、正当である。

最高裁判所第三小法廷 昭和46年7月20日

そもそもの話として、二段階右折が必要な軽車両が37条の違反になることがあるのかは以前から疑問視してまして、37条でいう「右折する場合」とはどの範囲なのかよくわかりません。

①~③までを「右折する場合」と解釈すると、③についても徐行義務が生じることになりますが、

第三十四条

3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

信号交差点の場合、③を徐行する理由がない。

けど、違反者講習行きになる特定違反には37条が含まれているし、37条でいう「右折する場合」とはいったいどこを意味するのかいまだにわかりません。

というのも、道路交通法を制定した警察庁の宮崎氏の見解はこう。

なお、本項の規定は、すべての車両が右折する場合に適用されることになるわけであるが、実際には、右小回りをすべき車両について適用されることになろう。

宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、1966

そもそも上の最高裁判決には「37条1項」とありますが、昭和46年までは37条には2項がありました。

昭和35年道路交通法

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、第三十五条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該車両等の進行を妨げては ならない。

2 車両等は、交差点で直進し、又は左折しようとするときは、当該交差点において既に右折している車両等の進行を妨げてはならない。

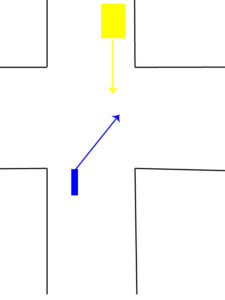

「右折する場合」と「既に右折している」は違うわけですが、「既に右折している」とはこういう解釈。

道路交通法37条2項にいう「既に右折している車両等」とは、右折を開始しているとかあるいは右折中であるというだけでは足りず、右折を完了している状態またはそれに近い状態にある車両等をいうとする解釈のもとに、本件において、被告人の車両が、いまだこの状態にはなく、直進する被害車両に優先権があるとした原判断は、正当である。

最高裁判所第三小法廷 昭和46年9月28日

ここから得られる「右折する場合」の解釈は、こうなる。

交差点において車体の向きが直進状態から変わりはじめ、交差道路の方向に完全に向きが変わる範囲をいう。

警視庁交通部 逐条道路交通法解説

これを純粋に適用すると、自転車が37条でいうところの「右折する場合」とは②しか当てはまらない。

③は「既に右折している」になってしまう。

これは施行令2条1項の青信号の規定から見ても正当かと。

右折する地点までは直進、「その地点において」右折と解してますから、やはり自転車が二段階右折する際の「右折」とは②のみを指すはずで、「あらかじめその前から(34条3項)」は①を指すはず。

なので私なりの解釈としては、自転車が37条違反になるのは②において後続直進車の妨害をするか、小回り右折をして妨害するかくらいしか思い当たらないのですが、

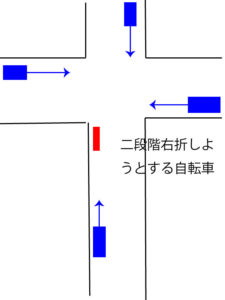

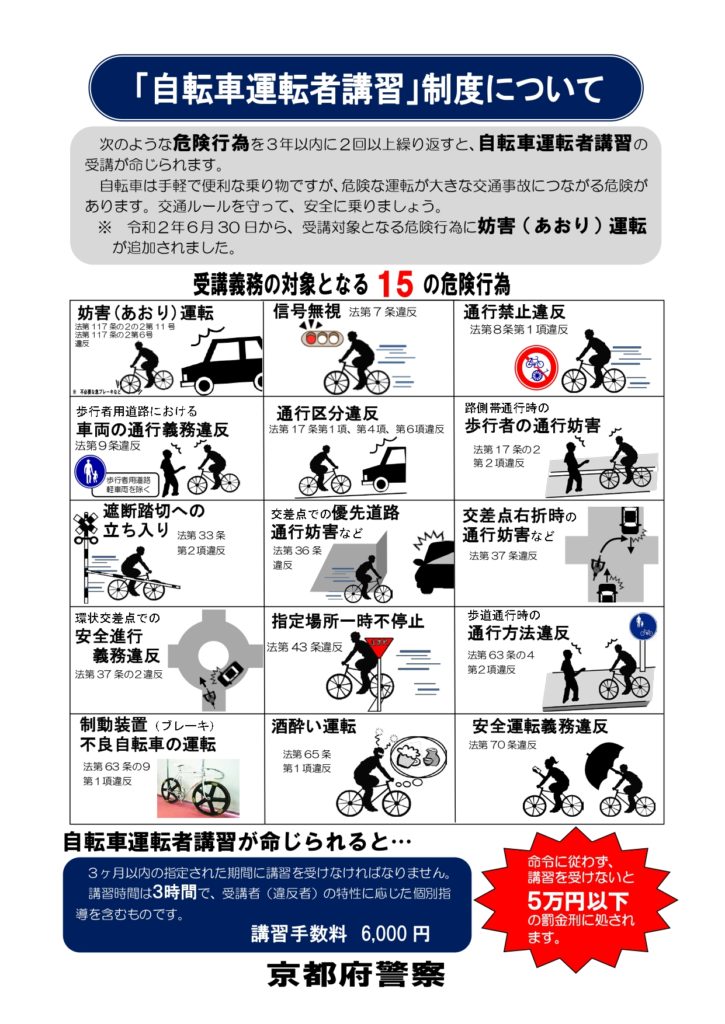

警察のイラストを見ても、小回り右折をして妨害するケースを指しているように見えます。

一例:三重県警

一例:京都府警

なので37条でいう左折車妨害についても、小回り右折をして対向左折車を妨害したときくらいにしか成り立たない気がするのですが、自転車のルールの悪いところは「軽車両が37条違反になるケースを解説している解説書は見たことがない」こと。

警察本部に聞いても「わからない」と笑顔で回答されるので、正しい解釈はわかりません。

自転車のルールって

自転車のルールって解釈が不明なモノや解釈が割れているモノがあるわけで、ちょっと前に書いた「並進」もそう。

まさか執務資料や「赤い本」の解釈と、警察庁の解釈が違うなんて思ってなかったのでびっくりしました。

まあ、警察庁の古い解説書を見ると以前の解釈は執務資料と同じだったのではないか?と疑いますが、いまだに解釈が割れている条文とかどうなんですかね。

宮崎氏が昭和41年の解説書で述べている通り、軽車両に37条を適用しようとすると意味がわからない気がするのですが、例えばですが昭和46年改正前の37条2項。

これを最高裁判決も含めて軽車両に当てはめたら、③は「既に右折している車両」になってしまい、優先権を持つことになってしまう。

なんか変なんですよ。笑。

なので私なりに解釈すると、軽車両が37条違反になるのは小回り右折をしたときくらいなんじゃないかと思ってますが、自転車のルール解釈なんて誰も真剣に考えてこなかったし、取り締まりもしてなかったから判例もない。

取り締まりして起訴されて争って初めて裁判所が見解を出すわけですが、取り締まりもしてなかったし起訴するなんてあり得ない現実ではわからないものはわからない。

私にはさっぱりわかりません。

ちなみに37条2項が削除された理由はこちら。

右折途中で優先関係が入れ替わるかのような誤解を生んで混乱していたので、佐野判事がピシャッと「不要な規定だから削除すべき」と論文を出したことが理由。

自転車のルールってたぶん、全部見直しした方がいいと思う。

あと、執務資料の19訂版が出るみたいです↓

並進の解釈について某K視庁に聞いたときには、「執務資料の著者は警察の人間ではないから」と無茶苦茶な話をしていて笑いましたが、元大分県警の警察署長なんですけどね。

怪しい記述があることは認めますが、世間で自転車に関する怪しい道路交通法が流行る理由を考えると、原因は警察なんじゃないかとすら…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント