ちょっと前に「自転車ウインカーがあれば手信号は不要か?」という記事を書いてますが、

いろいろ調べ直した結果、方向指示器があれば手信号は不要で間違いないかと。

ウインカーがあれば手信号が不要な理由

詳細は上のリンク先に書いた通りです。

要は二輪の自転車については道路運送車両法で規定する軽車両には該当せず(法2条4項、令1条)、道路運送車両法による規制対象にはならない。

なのでウインカーについての要件はない。

そして道路交通法施行令21条ですが、

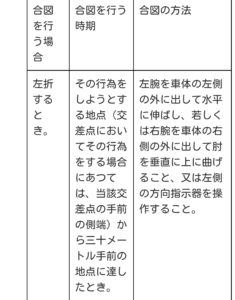

| 右左折等 | 徐行又は停止 |

| 手信号又は方向指示器 | 手信号又は保安基準に規定された制動灯 |

制動灯については「車両の保安基準に関する規定された制動灯」となっているので、道路運送車両法の対象外になる二輪の自転車は手信号一択になってしまいます。

しかし方向指示器については「車両の保安基準に関する規定された方向指示器」とはなっていないため、方向指示器として社会通念で認められるなら問題なし。

というよりもこれ、「交通の方法に関する教則」に書いてありました。

(3) 交差点(環状交差点を除きます。)での右左折は、次の方法でしなければなりません。

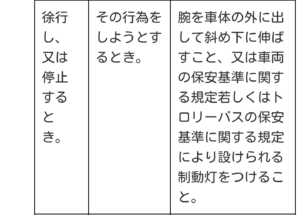

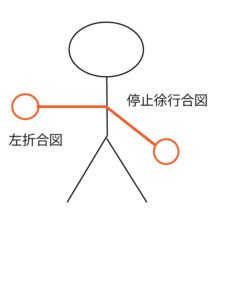

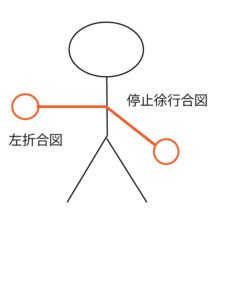

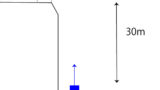

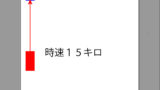

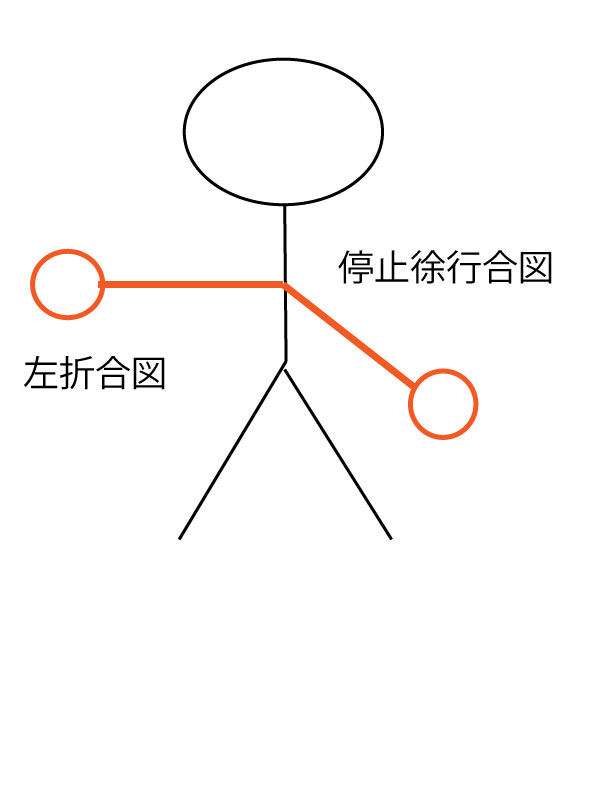

ア 左折するときは、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに左折の合図(特定小型原動機付自転車の運転者にあつては左側の方向指示器を操作し、自転車の運転者にあつては右腕の肘を垂直に上に曲げるか左側の方向指示器を操作すること。)を行い、できるだけ道路の左端に沿つて十分速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。

イ 右折は、次の方法でしなければなりません。

(ア) 信号機などにより交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側までまつすぐに進み、その地点で止まつて右に向きを変え、前方の信号が青になつてから進むようにしなければなりません。なお、赤信号や黄信号であつても自動車や一般原動機付自転車は青の矢印の信号によつて右折できる場合がありますが、この場合でも特定小型原動機付自転車や自転車は進むことはできません。

(イ) 交通整理の行われていない交差点では、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに右折の合図(特定小型原動機付自転車の運転者にあつては右側の方向指示器を操作し、自転車の運転者にあつては手のひらを下にして右腕を横に水平に出すか右側の方向指示器を操作すること。)を行い、できるだけ道路の左端に寄つて交差点の向こう側までまつすぐに進み、十分速度を落として曲がらなければなりません。

自転車の右左折の合図は、こうなってます。

一方、ブレーキについてはこう書いてありました。

(5) 停止するときは、安全を確かめた後、早めに停止の合図(右腕を斜め下にのばすこと。)を行い、まず静かに後輪ブレーキを掛けて十分速度を落としながら道路の左端に沿つて停止し、左側に降りましよう。

施行令21条の規定そのまんまです。

たまに「教則は法ではない!」と発狂する人がいるのですが、施行令の内容と教則の内容が一致してますし、自転車でもウインカーについては法定合図として認められると考えてよい。

これでアレですよね。

ウインカーを使うことで、左折するときにダブル合図をしながらノーハンド左折するという人類には不可能なプレイから解放されます。

まあ、「教則は法ではない!」といちゃもんつける人がいたらドンマイです笑。

あくまでも根拠は「施行令の解釈」で、教則はその解釈の裏付け程度なので。

個人的にはあまり気にしてませんが

自転車が道路交通法を遵守することは不可能で、53条1項にある「合図継続義務」が問題になります。

左折完了までダブル合図を継続し、横断歩行者をケアしながら左折することは人類には不可能。

ウインカーがあれば解決します。

ちなみに、自転車の合図履行義務が問題になった判例はいくつかありますが、自転車同士の追突事故で停止合図をしなかったことを過失にした判例があります。

比較的最近の判例ですが、これか。

とりあえず、自転車にウインカーをつけても法定合図になるので、ノーハンドダブル合図はやめましょう。

しかし、施行令で方向指示器と制動灯をビミョーに分けている理由はなんかあるのかな?

法律って「なぜそのように規定したか?」にヒントがあることが多いけど、施行令の立法経緯は調べてもよくわからないのです。

みんな大好き「追いつかれた車両の義務」なんかは、昭和22年道路交通取締法あたりから改正史を追えば真意がわかります。

横断歩行者妨害なんかも歴史を追えば真意がわかりますが、施行令については資料がなく立法経緯が不明です。

ダブル合図は人類には不可能ですし、やめましょう。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

ウインカー付自転車!

子供のころ、大流行りしてました。

子供用なのに、変速とウインカーがついてる。

欲しかったなぁ。

コメントありがとうございます。

昔はありましたよね。

子供心をくすぐるやつが。

なんと教則に自転車ウインカーについて書いてあったとは…これで自信を持ってウインカーを合図として使えます、ありがとうございます。

でもやっぱり二輪及び四輪以上の自転車も道路運送車両に加えた上で(若しくは別途これらの自転車の保安基準を作り)、制動灯や方向指示器の基準を設けてほしいですね…(「設けることができる。」の形でも)。特に、やむを得ず急ブレーキを使用するときなんかは最も片手運転が難しく両輪ブレーキが必要で、かつ後続車に減速意思を伝える必要のある場面なので。

コメントありがとうございます。

別件でたまたま教則を見ていたら気がつきました笑

警察庁が認めているので問題なしですが、自転車用ウインカーってあまりいいものがありません。

テーマからは外れるのですが、停止するときは降りろと。

足をつくだけではだめ、とまでは言ってませんが降りる。

うーん。

右足をついてはいけないのですかね?

考えすぎかな。

コメントありがとうございます。

まずは後輪ブレーキという点も気になります笑。

ちなみに足がつかないサドル高を理由に過失相殺した判例はいくつかあります。

次のポストも見ています。ありがとうございます。

後輪ブレーキは見逃した!

ロードバイクですが、足はつきますね。つかないセッティングの人はいるのかな?

右足をつく、といったのは右側通行の国で長く乗ってきて、自分のクセがあるらしくクリート外す方が早く減るので交互におろすようにしているから気になってしまいました。

コメントありがとうございます。

教則はやや怪しい面があるので笑、取捨選択しないとおかしくなるんですよね。

後輪ブレーキとか…

たまに

「自転車の法規を総て正く守って走るなんて簡単だ」と豪語する方をみかけます

いるんですね、世の中には

悪魔超人アシュラマンや妖怪タコ人間が

コメントありがとうございます。

人類には不可能な法律だと思ってますが…自転車が法規を全て遵守するとなると、右左折は降りて押して歩く以外に方法はなくなります笑