ちょっと前に、改正道路交通法の解釈を取り違えている人がいてビックリしましたが、

自転車の青切符制度についても理解してない様子。

まあ、なぜか自転車の青切符制度は勘違いする人が多いのですが…

自転車の千鳥走行は,海外でも「迷惑行為」と思われているようだ。

狭い道で横に広がって走るチャリダーには,ペナルティーが必要。

日本の道路交通法の「並進禁止違反」は,2万円以下の罰金。

今は赤キップだが,2年以内に青キップ制度が始まると,現行犯で,迅速に取締ることができるようになる。 https://t.co/Vtvl0c0POq pic.twitter.com/3hTXaDOJ7U— ウッディモリタ (@woodymorita) July 28, 2024

青切符制度の導入により、並進違反が「迅速に取締ることができるようになる」ことはありません。

むしろ何も変わらない。

※海外では自転車の並進が禁止されてない国も多いですが、引用されている映像の国ではわかりません。

Contents

自転車の青切符制度

青切符は昭和42年に軽微な違反の処理を迅速化することを目的に導入されたもので、刑事罰の「罰金」ではなく行政罰の「反則金」を支払えば刑事訴追しない仕組み。

自転車に青切符制度が導入されたら、バンバン取締りをして青切符を切る…と思っている人が多いけど、国家公安委員長や警察庁は否定しています。

国家公安委員会委員長記者会見要旨

令和5年12月26日(火)11:02~11:09

問 自転車運転の青切符を盛り込んだ報告書が国家公安委員にも報告されたと思います。そこでお伺いしたいのは今後の教育の問題です。特定小型原付でも具体的な教育があまりなされている様子がなくて、今後、警察庁だけではなくて文科省とか総務省とも連携しなければならないと思います。閣僚としてどのように働きかけるおつもりかお願いします。

答 まずご指摘の自転車につきましては、近年、対歩行者との事故が増加傾向にあるとこういうふうにまず認識をしております。そのことを踏まえまして、警察庁においては、本年の8月以降、有識者検討会を開催してきたところでございます。お尋ねのとおり、このたび、有識者検討会においては、安全教育、違反の処理、交通規制の3点に関して、今後の取組の方向性について提言をする中間報告書が取りまとめられ、提言いただいたところでございます。

このうち、交通安全教育につきましては、官民の知見により、それぞれの年齢層、ライフステージに応じた安全教育に係るガイドラインの策定をいたしまして、安全教育の質の担保をすることが提案されているところでございます。これを実現するためには、教育現場や自治体との連携が非常に重要であるため、関係省庁に対して必要な働き掛けを行っていくよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。

そのようにしっかりと連携をいたしまして、やってまいりたいと思っておりますが、違反の処理につきましては、自転車利用者による交通違反を交通反則通告制度の対象とすることが提言をされておりますが、制度の運用に当たっては、指導警告をまず原則といたします。これに従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては青切符による取締りを行うことにより、目的である違反者の行動改善を促すこと、こういった取組をしっかりとやってまいりたいと考えております。問 取締りについては、まず切符を切るということではないということですね。

答 申し上げたとおり、まずはやはり指導警告これを原則といたしておりますので、報道等では即青切符というイメージが残っておりますが、やはり交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが私どもの目的でございますから、その点については、申し上げたとおりでございます。

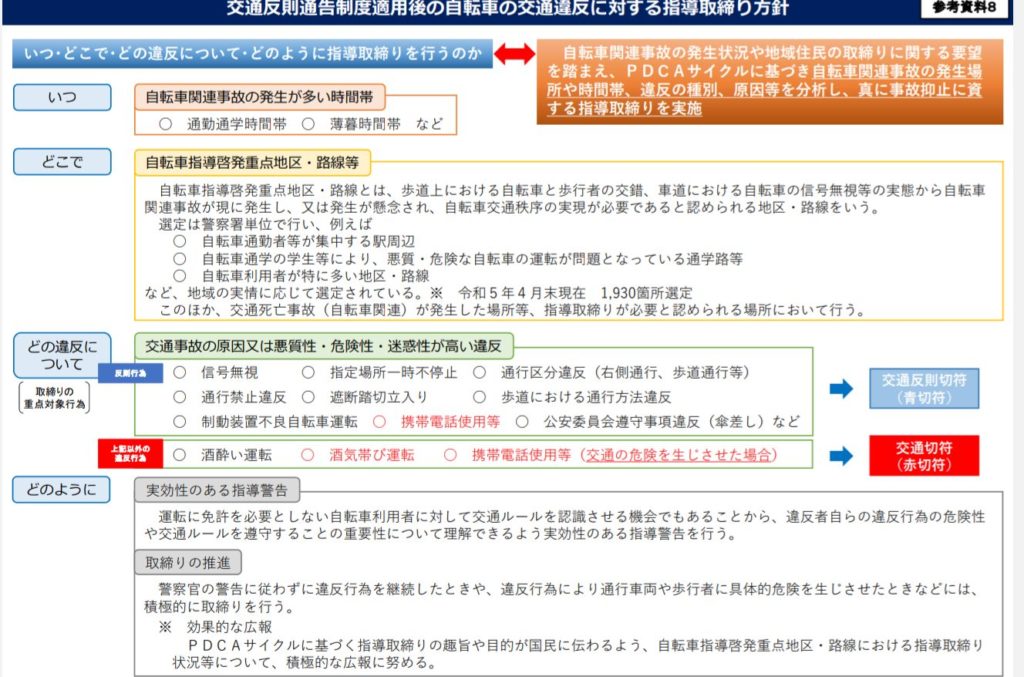

実効性のある指導警告

運転に免許を必要としない自転車利用者に対して交通ルールを認識させる機会でもあることから、違反者自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性について理解できるよう実効性のある指導警告を行う。

取り締まりの推進

警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf

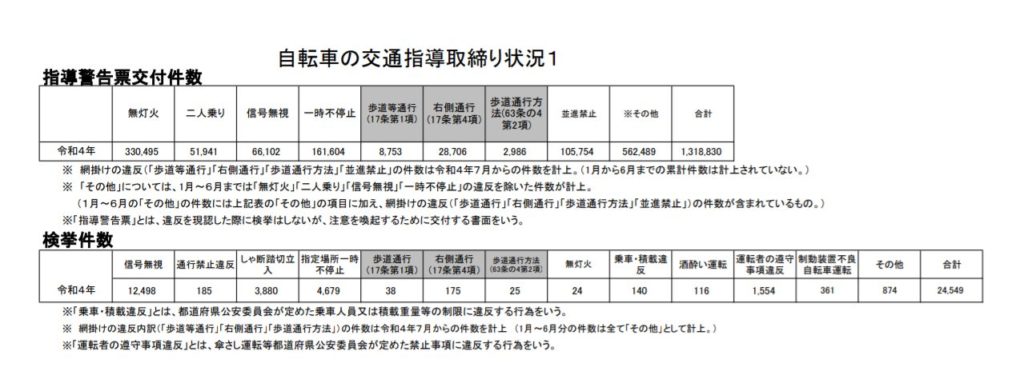

現状ですが、自転車の違反についてはほとんどが指導警告(イエローカード)。

一部の違反のうち、悪質性が高い違反や危険性が高い違反にのみ赤切符。

現状では、信号無視、一時不停止、逆走、歩道の徐行義務違反のうち悪質性/危険性が高いもののみを赤切符にしていて、信号無視でも赤切符ではなく指導警告止まりになることはありますが、青切符制度になると従来赤切符対象にしていたものが青切符に切り替わるだけのよね。

だからこんな回答になる。

問 取締りについては、まず切符を切るということではないということですね。

答 申し上げたとおり、まずはやはり指導警告これを原則といたしておりますので、報道等では即青切符というイメージが残っておりますが、やはり交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが私どもの目的でございますから、その点については、申し上げたとおりでございます。

実運用として青切符対象になるのは、今のところ違反者講習行きになる特定違反行為(令41条の3第2項)の1号~15号までの範囲。

しかも違反を現認したら即青切符対象ともいえず、違反行為により具体的危険を生じさせた場合や、警告に従わない場合のみ青切符。

警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う。

「青切符になりバンバン違反検挙できる」と思っている人が多いけど、国家公安委員会や警察庁は「そんなことはない」と明言している程度の話です。

並進違反については違反者講習行きになる特定違反行為に含まれてないばかりでなく、実運用としても赤切符ではなく指導警告止まり。

今は赤キップだが,2年以内に青キップ制度が始まると,現行犯で,迅速に取締ることができるようになる。

わりと意味がない

要は赤切符から青切符に切り替わる趣旨は、警察や検察の取り調べ・違反処理の手間を減らす効果がメイン。

青切符制度の運用は、一部の違反(主に違反者講習行きになる特定違反行為)のうち具体的危険を生じさせた場合や、警告に従わない場合のみを対象とします。

ちなみに並進違反に検挙は「好ましくない」と回答してきた某県警本部もありますが、19条の解釈については問題を抱えていることも理由。

検挙して裁判所で争う人が出てくると、警察の解釈が否定されて大問題になるリスクもあるので、たぶん今後も検挙ではなく指導警告で済ますのでしょうね。

しかしまあ、きちんと調べないまま語り始めるのがウッディモリタ氏のパターンのようなのですが、

こういう人はわりと多い気がする。

世間が望むような「バンバン青切符」ではないのだからむしろ制度に非難が集まってもおかしくない話なのに、「バンバン青切符」だと勘違いしてマンセーする。

前提を確認しないまま進む議論って、価値を感じないのよね。

青切符制度になると検挙数は増えます。

理由は一件の違反処理に掛ける時間が短縮されるので、時間的余裕ができるから。

しかし違反現認→即青切符という運用にしないと明言しており、しかも青切符対象にするのは原則として違反者講習行きになる特定違反行為のみ。

青切符導入はわりと意味があるわけじゃないのよね。

なので青切符になることにさほど意味を感じてないのですが、「違反自転車をバンバン取締りする」と思っている人がいるなら、期待は裏切られるので認識を改めたほうがよい。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント