先日の件ですが、

いつの間にか、追い抜きされる自転車が側方間隔を開ける話になっていて衝撃を受ける。

自動車が自転車等の右側を通過する場合に,十分な間隔がないとき,間隔を空けるのはどちらの方か?

改正法18条では,

③自動車は,安全な速度で進行する

④自転車等は,できる限り道路の左側端に寄って通行する

となっている。

つまり自転車等が,できる限り左に寄って,間隔を空ける。

条文整理表⬇️ pic.twitter.com/ev8mTBnlWW— ウッディモリタ (@woodymorita) July 16, 2024

こういう人って条文にこだわりすぎて、しかも条文の意味を取り違えているのだと思いますが、数々の判例で示されてきた注意義務が大前提にあることを理解してないのかと。

人間の目は前についていて、前を見ながら運転するのだから、追い越しでも追い抜きでも基本的な注意義務は後者が負う。

これらは業務上過失致死傷(過失運転致死傷)判例で当たり前のように示されてきた注意義務。

その注意義務のうち、一部のものを改正18条3項として「道路交通法違反に昇格」させただけなのよ。

道路交通法の義務と、過失運転致死傷の注意義務(過失)は別という法律体系なので、理屈の上では過失運転致死傷罪で示されてきた注意義務に違反しても、事故が起きなければ道路交通法違反にはならないという矛盾を抱えてました。

例えばこのような業務上過失致死傷判例がある。

被告人に注意義務懈怠の事実があるか否かについて考えるに、一般に先行する自転車等を追い抜く場合(追越を含む。以下同じ。)、自転車の構造上の不安定をも考慮に入れ、これと接触のないよう安全な速度と方法によって追い抜くべき注意義務のあることはもとよりであるが、右の安全な速度と方法の内容は、道路の巾員、先行車及び追抜車の速度、先行車の避譲の有無及び程度、対向車及び駐停車両の存否等具体的状況によって決すべく、一義的に確定すべきでないところ、前記認定の被告人車の場合のように左側端から1mないし1.2m程度右側のところを進行中、道路左側端から0.8m程度右側を進行中の先行自転車を発見し、これを時速45キロ程度で追い抜くに際しては、先行車の右側方をあまりに至近距離で追い抜けば、自転車の僅かな動揺により或いは追抜車両の接近や風圧等が先行自転車の運転者に与える心理的動揺により、先行自転車が追抜車両の進路を侵す結果に至る危険が予見されるから、右結果を回避するため、先行車と充分な間隔を保持して追い抜くべき注意義務が課せられることが当然であって、本件においても右の注意義務を遵守し、被害車両と充分な間隔(その内容は当審の差戻判決に表示されたように約1m以上の側方間隔を指称すると解すべきである。)を保持して追い抜くかぎり本件衝突の結果は回避しえたと認められる以上、被告人が右注意義務を負うことになんら疑問はない。

仙台高裁秋田支部 昭和46年6月1日

「1m以上の側方間隔」と判示してますが、これは注意義務違反(過失)の話であって、道路交通法違反ではない。

事故に至らなければ注意義務違反があっても道路交通法違反ではないから処罰の対象ではないという矛盾を抱えてましたが、改正18条3項はこれら業務上過失致死傷判例で示されてきた注意義務を道路交通法の義務に昇格させ、事故未発生でも取り締まり可能にしたもの。

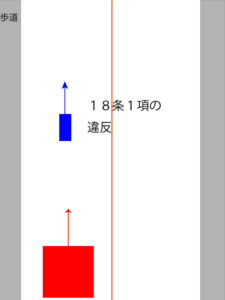

そして18条1項に罰則がないので、わざとおかしな位置を通行して追い越し、追い抜き妨害する自転車がいても取り締まり不可能でしたが、

後続車に3項の義務を課した以上、一定の場合にはおかしな位置を通行する自転車にもペナルティを課すことが公平。

18条1項と4項は「意味が同じ」にしてありますが、自転車の努力によって側方間隔を開けろなんてバカな話をしてなくて、1項の違反があるなら罰則を課しますよという意味でしかない。

現に警察庁もそのように説明している(20:00あたりから)。

18条にあるんですけども、「当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない」とあるんですけども、「できる限り」という表現が曖昧なような気がするんです。

・早川交通局長

自転車の側方を自動車が通過する場合の義務に関する規定についてのご質問でありますが、先ほどお答え申し上げた通り、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないという規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端を走行しておるのですが、可能な範囲で左側端を走行してくださいということで、本来元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるという規定の趣旨であります。

要は18条4項は、追い抜きされる場合のみ18条1項に罰則を設けたのと同じ。

18条1項に従っていた自転車に、それ以上何かする義務を加重したわけではない。

「追い越し、追い抜きの注意は基本後車」という大原則を理解してない上に、「できる限り」の意味を取り違えているのだから話にならないですよね。

歴史や他条との整合性を考えないまま、中途半端に考察するからこういう間違いがおきますが、以前から書いているように、18条4項は18条1項に違反してわざと追い抜き妨害するようなことを取り締まる趣旨でしかないので、ほとんどの自転車には関係ありません。

そもそも、なぜ18条3項/4項を制定したのかについてもかなり中途半端な調べ方をしたのか、それともわざと切り抜きしているのか謎ですが、

今回の道路交通法の改正の背景は?

それは,自転車が歩行者を加害する事故が,2016年から増え続けていること。

そのうち「歩道を走る自転車」の事故が4割を占める。

①自転車を,本来の車道に戻して,歩行者を保護する

②自転車を,本来の左側端に戻して,交通阻害を減らす

③そのためには罰則も必要 pic.twitter.com/EYe7QURYQN— ウッディモリタ (@woodymorita) July 18, 2024

・歩道上で「対歩行者事故」が多い

↓

・自転車の通行位置について「原則車道」を徹底させたい

↓

・しかしアンケート調査にもあるように、車道通行自転車が「クルマから幅寄せ」により接触事例や恐怖を感じる事例が多い

↓

・「原則車道」というスローガンでは意味がない

↓

・「自転車が車道を安全に走れる環境や規制を強化」し、自転車が車道通行を選ぶようにさせたい

↓

・愛媛県自転車条例の「1.5m運動」を参考にした

要は自転車が安心して車道通行できる法整備をして、自転車を歩道→車道に促すための施策。

その段階で追い抜き車両に義務を課した(18条3項)けど、わざと追い抜き妨害する自転車がいても18条1項に罰則がなく、公平性が欠けるからわざと追い抜き妨害する自転車には罰則を課しますよというのが4項。

だからこういう解釈になる。

18条にあるんですけども、「当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない」とあるんですけども、「できる限り」という表現が曖昧なような気がするんです。

・早川交通局長

自転車の側方を自動車が通過する場合の義務に関する規定についてのご質問でありますが、先ほどお答え申し上げた通り、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないという規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端を走行しておるのですが、可能な範囲で左側端を走行してくださいということで、本来元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるという規定の趣旨であります。

自転車に車道通行を促す、つまり車道を安心して走れるようにするために創設したのが18条3項/4項なのに、立法経緯や趣旨、法解釈を中途半端に調べるからこんな珍解釈に陥る。

自動車が自転車等の右側を通過する場合に,十分な間隔がないとき,間隔を空けるのはどちらの方か?

改正法18条では,

③自動車は,安全な速度で進行する

④自転車等は,できる限り道路の左側端に寄って通行する

となっている。

つまり自転車等が,できる限り左に寄って,間隔を空ける。

条文整理表⬇️ pic.twitter.com/ev8mTBnlWW— ウッディモリタ (@woodymorita) July 16, 2024

現行の道路交通法の条文のうち,「できる限り」の語句がついているものをリストアップ。

これらを横並びで読むと,

「できる限り」とは,「可能な限り」「限度いっぱい」「ギリギリ」という意味。

だから改正法18条4項の場合も,

自転車は,道路の左側端にぴったり寄って,通行しなければならない。 pic.twitter.com/Pmv9jTGle4— ウッディモリタ (@woodymorita) July 19, 2024

この人の解釈では、歩道通行していた自転車が「よし!車道を走ろう!」なんて思うわけがないじゃんね笑。

そもそも18条1項の解釈もわかってないのでしょう。

けどこういう人って中途半端に調べることは得意なことが多いので、誤りを正すことはしないのよね。

こういう誤った考え方の人も道路上にいるので、困ったもんですよね。

そもそも、改正18条は「追い抜きされるときにクルマが近い、速くて怖い」というアンケート結果が発端で、愛媛県条例をモディファイさせたもの。

立法趣旨や経緯からしても「自転車が側方間隔を開ける」なんて話にはなりませんし、条文上もそう。

けど、同じ条文を読んで真逆に捉える人もいるから笑えない。

以前からわりと不思議に思っているのですが、間違いだとわかれば削除して訂正すれば済む。

けど謎の勝ち負けにこだわって間違いを認めない人がわりと普通にいる。

18条4項は18条1項と何ら変わらないことはいくつもの資料を挙げて説明してきましたが、そもそも「左側端に寄って」と「できる限り左側端に寄って」で通行する位置が違うという誤解が問題なのよね。

ちなみに民事の過失割合として18条4項違反が加重されることもおそらくないでしょう。

なぜなら、そもそも18条1項違反は今までも過失扱いされていたので、同じ義務を加重して過失扱いする理由がない。

いわゆる進路避譲義務についても、日弁連の「赤い本」では以下の理由から自転車について加重しないとしてます。

四輪車同士の事故においては、道交法27条1項違反が修正要素とされている。

この点、自転車には道交法22条1項の規定に基づく「最高速度」の定めはなく、同法の適用があるかについては疑問があるところであり、同様の修正要素を定めることは妥当ではないと考えた。※37

道交法27条2項は、車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならないとし、最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

この点、自転車には最高速度の法定はないこと、先行車が後続車を認識できるのは後続車が並走状態に入ってからであることが多いと考えられることからは、避譲措置をとらないことをもって先行車の過失ととらえ、過失を加重することは妥当ではない。

日弁連交通事故センター東京支部編、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部、令和5年、下巻p198

まあ、こうやって意味不明なことを正しいと思い込む人がいることは知っておいたほうがいいでしょうね。

ありもしない解釈を正しいと思い込んでイチャモンつける人はたくさんいますから…

しかも宮崎注解を引用しながら、宮崎注解における18条1項の説明には触れてないので、持論に都合が悪い説明は避けて切り抜きしている。

18条1項と18条4項は意味が同じ。

中途半端に調べて誤解する典型例なのか、わざと切り抜きしておかしな解釈をする人なのかはわからないけど、道路交通法関係はこういう人が多い。

おかしな解釈でイチャモンつける人がいるのは日常茶飯事ですが、そういう人が普通に道路上に存在することは知っておいたほうがよいですね。

立法趣旨を間違い、「できる限り」の意味を取り違え、結論までおかしくなる。

地獄です。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

仮にウッディ理論だとしても

追い抜かれようとされている自転車が

気づきませんでした、と言い訳されたら終わる話なんだよね

自転車はミラー設置義務も無ければ後方の動静を認識しながら通行する義務も無い

この辺の論理矛盾をウッディ氏がどう脳内解消しているのか、気になる

追い抜かれようとしている事を認識しなきゃならないのだから常に後ろをチラチラ振り返って確認する義務まで含んでる、とでも解釈しているのか

音や雰囲気でわかるだろ?

はて、聴覚障害者は自転車乗っちゃダメだったっけ

もろもろ、どう思考整理してるんだろうかねぇ

コメントありがとうございます。

自転車について並走を禁止して追いつかれた車両の義務を免除した理由についても、「ミラーがない」「進路変更でもないのに自転車に後方確認義務を負わすのは酷」という側面もあるようです。

要はこの話、それらの歴史的な整合性も含めてみないと理解できないのに、ウッディタモリ氏のように浅く雑に考察する人がいるからおかしな話になります。

この引用ツイートの方、ツイートを遡ったら、何度も何度も同じ趣旨の投稿をしてますね。この法律の正しい解釈も分かった上で、自転車を端に端に誘導したい確信犯。

バイク乗り(エンジン付きのほう)のようですね。

クルマ通りが多い道で、前を自転車が走ってて、追い越しもできずイラついたことがあるのかもしれません。

辿ってたら、他社の動画を引用した投稿があり、引用元の動画の投稿種から、クレームを付けられてました。(お前、必死さの割に頭足りてないから黙った方が社会の為だぞ)www

https://x.com/woodymorita/status/1815867560711389227

コメントありがとうございます。

ちゃんと調べないまま語るなら迷惑ですよね…都合が悪いことは無視してますし。