この手の話題って頻繁に起きますが、

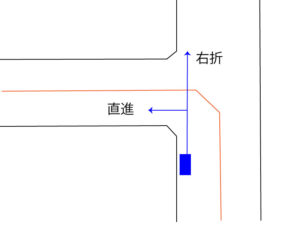

これウィンカー右ですよね? pic.twitter.com/HA4yfV7jV4

— えびふらい🍤’25宅建(1990/12000) (@ebifly_IS300) January 22, 2025

要は交差点と捉えれば「左折」なのだから左ウインカーが正解で、付加車線と捉えれば「進路変更」なのだから右ウインカーが正解になる。

当該場所には一時停止標識があることから「交差点」となり、左ウインカーが正解だという話ですよね。

| 交差点 | 付加車線 | |

| 法的意義 | 左折 | 進路変更 |

| ウインカー | 左 | 右 |

ただまあ、当該場所で右ウインカーを出したとしても一般的には違反とまでは言えないのだから、この問題にこだわる人ってバカなんじゃないかと思っているのが本音。

なぜ違反とまでは言えないかというと、要は錯誤なんですよね。

しかも仮に間違えたとして、他人を混乱させるような実害があるわけでもない。

似たような構造なのに、わずかな差があるだけで左ウインカーが正解/右ウインカーが正解になるような状況なのだから、それを間違えたとして非難する必要もないのよね。

そういうのは違法とまでは言えないのだし、そこまでこだわる必要があるのか不思議に思ってしまうのですが。

構成要件に該当したから直ちに違法と捉えるほうがヤバい気がする。

一方が正解だとして、反対側が即座に違法とまでは言えないのよね。

まあ、昭和の判例とかを見ていると、なぜこんなもんを起訴したのか不思議に思うものもある。

例えばこちら。

左方向に折れ曲がっている交差点を「優先道路に従って」進行した際に、左折合図を出さなかったとして道路交通法違反に問われたもの。

道路標示によつて、荻原線および山寺線(以下、この両道路を一体として甲路という)が優先道路に指定されていることが認められる。そして、原判決挙示の関係証拠によれば、被告人は、普通貨物自動車を運転して、山寺線から荻原線に向けて本件交差点内を通過するに際し左折の合図をしなかつたものであることが明らかである。

そこで、山寺線から荻原線に向けて本件交差点内を通過する自動車の運転者は、道交法53条1項により左折の合図をなす義務を課せられるものであるか否かについて検討する。先ず、道交法にいわゆる「右折」「左折」の意義が問題になるのであるが、同法は「右折」「左折」の用語に関しこれを定義する規定を設けていない。同法34条1項は、「車輛は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」同条2項は、「自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」さらに、同条3項は、軽車両の右折方法に関し、同条4項は、一方通行となつている道路における右折方法に関して、各規定している。)同法25条1項は、「車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。」同条2項は、「車両……は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。」同法53条1項は、「車両……の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は燈火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。」同条2項は、「車両の運転者は、第一項に規定する行為が終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。」とそれぞれ規定している。

以上各規定の趣旨を綜合して考えれば、「右折」ないし「左折」とは、車輛が、進行道路から外れて、他の交差道路又は右方ないし左方の道路外の場所へ進入することを指称するものであつて必ずしも、右方向ないし左方向に折れ曲つて進行する場合を指称するものではないものと解するのが相当である。また、道路が屈曲しているため右方ないし左方に折れ曲つて進行する場合であつても、進行道路から外れることなく進行するときは、「右折」ないし「左折」には該らないものと解するのが相当である。なんとなれば、車輛が、従前の進行道路から外れることなく進行する場合においては、たとえ道路が右方ないし左方に屈曲しているため右方ないし左方に折れ曲つて進行することとなるとしても、同法34条に定める義務を課する必要性は全くないのであり、寧ろ、右の義務を課するときは却つて車輛の円滑な通行を阻害し危険を生ぜしめる虞れがあるからである。これに反し、たとえ、右ないし左に折れ曲ることなく、直線状に進行する場合であつても、従前の進行道路から外れて、他の交差道路ないし道路外の場所に進入するときには、他車の進路をさえぎつたり、あるいは後続車の運転者に対し進行を躊躇させる事態が生じるため、同法34条ないし25条に定める義務を課するのが相当であると考えられるのである。

これを本件についてみるに、山寺線および荻原線は、本件交差点内を貫通して中央線が設けられていて、この両線が一体の道路として、乙路に対し優先道路に指定されているのであるから、本件交差点は、山寺線および荻原線をもつて構成される甲路とこれの屈曲部に接続する乙路とが交差する交差点であると解するのが相当である。したがつて、甲路を進行する車輛は、荻原線から山寺線に向けて進行するときは右に折れ曲つて進行し、その逆の方向に進行するときは、左に折れ曲つて進行するのであるが、従前の進行道路すなわち甲路から外れて進行するものではないから、当該道路に設けられた車線に沿つて進行すれば足りるのであつて、道交法にいわゆる「右折」「左折」には該らないのである。これに反し、乙路から荻原線に向けて進行する場合は、なんら右に折れ曲る関係にないにも拘らず、「右折」に該り、一方、荻原線から乙路に向けて進行する場合は、同じく左に折れ曲る関係にないのであるが、「左折」に該ると解すべきである。本件交差点の如く、優先道路と他の道路とが交差して三叉路を形成しているときには、右のように解することによつて、はじめて、甲路と乙路との相互間における車輛の円滑な通行の目的が達せられるのであつて、単純に、交差する各道路相互間の交差角度の基準にして、「右折」「左折」の意義を定めることは、法の趣旨を没却するに等しいこととなるのである。

したがつて、自動車を運転し山寺線から荻原線に向けて本件交差点内を進行する行為は、道交法にいわゆる「左折」には該らないのであるから、被告人は、同法53条1項に基き左折の合図をなす義務を負つていたものではなく、山寺線から荻原線に向けて本件現場を通行するに当り左折の合図をしなかつた不作為はなんら罪とならないものといわざるをえない。

福岡高裁 昭和51年4月14日

下記のようにセンターラインがある場合、左方向に進行するのは「左折」ではなく直進になる。

従って左折合図は不要。

じゃあ左折合図を出したとして、それを違法と非難できるかと言われたらムリでしょう。

ただまあ、この判例については本筋は酒気帯び運転。

酒気帯び運転を起訴するのは当然ですが、検察官は何の意図があって合図不履行も起訴したのか悩ましい。

こういうのにしても、刑法を理解してない人からすれば「左折しないのに左折合図を出したからルール違反だ!」みたいに言うのかな。

その発想はルールに厳しい人なのではなく、単に勉強不足なだけなんじゃないかとすら思ってしまうのですが。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント