読者様が執務資料道路交通法解説を購入したそうですが、ちんぷんかんぷんでわからないと。

あれ、プロ向けなので読みにくいと思いますよ笑。

その上でオススメしているのは、まず図式化すること。

Contents

図式化するメリット

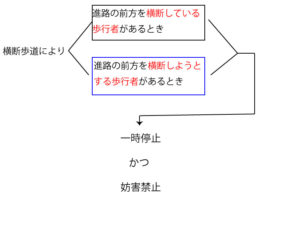

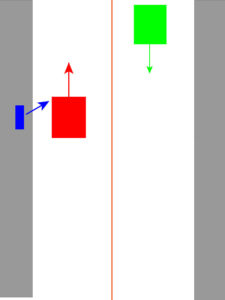

例えば38条1項後段は図式化するとこうなる。

図式化してから「じゃあ進路の前方ってどういう解釈?」とか「横断する歩行者と横断しようとする歩行者の違いは?」みたいに執務資料で確認するほうが分かりやすい。

要は木を見て森を見ずになってしまうのよ。

先に図式化して森を見てから木を確認するほうが理解しやすい。

ところで安全運転義務。

第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

これもプロトコルに基づきバラバラにしてみると、前段と後段になる。

◯前段

第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作しなければならない。

◯後段

第七十条 車両等の運転者は、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

後段をさらに分解します。

車両等の運転者は

①道路の状況

②交通の状況

③当該車両等の状況に応じ

A、他人に危害を及ぼさないような速度で運転しなければならないB、他人に危害を及ぼさないような方法で運転しなければならない

例えばなんだけど横断歩道を通過しようとしたときに自転車が見えた(②交通の状況)。

そのまま進行を続けたら衝突するのか明らかなら「B、他人に危害を及ぼさないような方法で運転しなければならない」により一時停止するなどして事故を回避する義務があることになる。

①~③はこのいずれかの状況があればよく、AとBは「と(かつ)」なので両方必要。

「と(かつ)」として両方求めているのだから、違反の成立はどちらか一方を怠れば足りることになる。

漠然と読むとわからないので、条文をバラバラにして整理してから執務資料を読むほうが理解しやすいと思う。

それこそ泥はね運転にしても、バラバラにして整理すると分かりやすくなる。

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

ちなみにバラバラ化は時として失敗します。

なので、執務資料を読んでバラバラ化を再構成することもある。

なお安全運転義務違反として罪に問うときは、このプロトコルに基づき起訴することになる。

一例として桶川のひょっこりさんの例。

第2 令和2年3月18日午後7時9分頃,自転車を運転し,埼玉県上尾市(以下略)付近道路を桶川市方面からさいたま市方面に向かい進行するに当たり,同道路の車道を後方から時速約49ないし51キロメートルで同一方向に進行してきたB(当時49歳)運転の普通乗用自動車に対し,同道路左側から右に急転把して時速約21ないし22キロメートルで同車の直前の車道に進出し,前記B運転車両に自車を接近させ,もって他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転し

さいたま地方裁判所 令和3年5月17日

この件、バラバラ化した70条後段で考えると、検察官は「交通の状況」に対しAとB両方の違反として起訴していることがわかる。

車両等の運転者は

①道路の状況

②交通の状況

③当該車両等の状況に応じ

A、他人に危害を及ぼさないような速度で運転しなければならないB、他人に危害を及ぼさないような方法で運転しなければならない

・「交通の状況」

→同道路の車道を後方から時速約49ないし51キロメートルで同一方向に進行してきたB(当時49歳)運転の普通乗用自動車に対し

・「他人に危害を及ぼさないような速度」

→時速約21ないし22キロメートルで

・「他人に危害を及ぼさないような方法」

→同道路左側から右に急転把して、前記B運転車両に自車を接近させ

バラバラ化して森を構成してから判例を読むと、意味が分かりやすくなります。

森を構成してから執務資料を読む

森を構成してから執務資料を読むと、理解しやすいと思いますよ。

漠然と条文を読む前に図式化してから読む。

それでも理解できないときは、一度執務資料から離れて違う解説書、特に立法経緯が書いてある古い資料を見るのがオススメ。

38条なんてかなり複雑な改正史を経てますが、

改正時の解説書なり警察庁の発表をみると、なぜ改正したか、なぜそういう条文なのかわかるのよ。

そこを理解すると、執務資料に書いてある意味が分かりやすくもなる。

38条については、ポイントになるのは旧71条3号の昭和38年改正です。

条文解釈を間違っている人の話を聞いていると、頭の中で図式化できてないから読み間違っているケースが多い。

図式化してみるのがオススメ。

ところで「事故が起きた以上は安全運転義務違反になる」みたいな珍説を見かけますが、安全運転義務は事故という結果を問題にするわけではなく、事故に至る危険性が高い「運転」を非難する規定。

下記民事判例について、刑事・行政上の安全運転義務違反が成立するか考えてみましょう。

判例は東京地裁 令和2年6月23日。

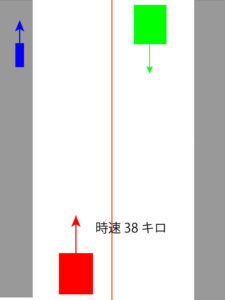

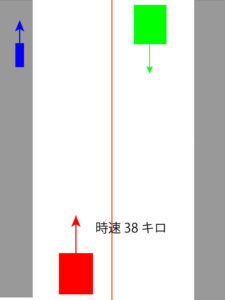

まずは事故の態様から。

・車道の制限速度は40キロ。

・歩道を自転車に乗って通行していた自転車(原告)は、上りを終えて右足を地面に着こうとしたところ、踏み外して車道に転倒。

・車道を時速38キロで通行していた普通自動車(被告)の側面に原告が接触衝突。

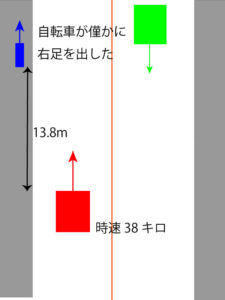

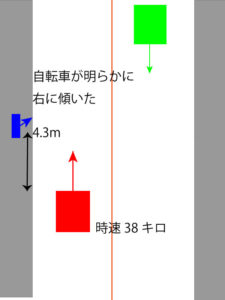

両者の距離が13.8mに接近した際に、自転車が右足を僅かに出したのが確認できる(ドラレコ)。

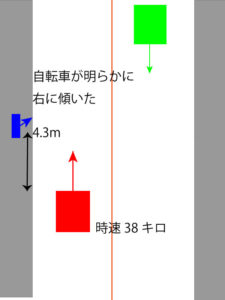

両者の距離が4.3mに迫ったときに、自転車が右に傾いた。

民事判例の内容はこちら。

被告は、本件事故発生の数秒前に、本件歩道上を走行する原告自転車を認めることができた。しかし、原告自転車は、本件車道と縁石で区画された本件歩道上を走行しており、原告自転車に本件車道への進入等をうかがわせる動きはなかった。したがって、本件車道を制限速度内の時速約38キロで走行していた被告において、原告自転車を認めた時点で、原告自転車の車道側への進入等を予見して速度を落として走行すべき注意義務はなかったといえる。

原告が原告自転車から右足を出して本件車道との段差に足を踏み外したのは、被告車両との衝突の約1.3秒前である。しかし、被告において、原告が僅かに右足を出したのみで本件車道に倒れ込むことまでを予見することは非常に困難であり、その時点で右にハンドルを切るべきであったということはできない。仮に、原告が原告自転車から僅かに右足を出した時点で何らかの危険を予見することができたとしても、同時点で、被告車両は衝突地点まで13.8mの位置を時速38キロで走行しており、その制動距離は、空走時間を平均的な0.75秒、摩擦係数を乾燥アスファルト路面の0.7で計算すると、16.0mである。したがって、被告が直ちに急制動の措置を講じていたとしても、本件事故を回避することは不可能であったというべきである。

被告は、衝突の0.4秒前には原告が明らかに右に傾いた様子を確認することができたと認められる。しかし、運転者が、その危険を理解して方向転換等の措置をとるまでに要する反応時間(運転者が突然出現した危険の性質を理解してから方向転換等の措置をとるまでに時間が経過することは明らかである。)を考慮すると、原告との衝突前にハンドルを右に切ることができたとはいえない。また、被告車両の走行車線は幅員3.7mで、対向車線上には断続的に走行する対向車があったことからすると、被告において左右90度程度の急ハンドルを行うことは非常に危険な行為であったといわざるを得ない。

したがって、被告において、右にハンドルを切ることにより原告との衝突を回避すべきであったとはいえない。

東京地裁 令和2年6月23日

安全運転義務の要件に従い検討します。

車両等の運転者は

①道路の状況

②交通の状況

③当該車両等の状況に応じ

A、他人に危害を及ぼさないような速度で運転しなければならないB、他人に危害を及ぼさないような方法で運転しなければならない

まず、歩道をふらつきもなく進行する自転車がいた(交通の状況)にて制限速度以下の時速38キロで進行したことを「他人に危害を及ぼさないような速度」に違反したかですが、

この行為を70条後段として違反とみるのはムリがあ、る。

次に自転車が足を踏み外して転倒した状況について(交通の状況)

衝突を回避できなかったことが「他人に危害を及ぼさないような方法」に該当するか?

急ブレーキではすでに回避可能性がなく(「方法」に違反しない)、急ハンドルを切ればむしろ対向車と衝突する状況なのだから(交通の状況)、急ハンドルで回避しなかったことも「方法」に違反しないことになる。

このように刑事・行政で安全運転義務違反が成立するかは厳格に解釈することになりますが、なぜか条文に書いてない「事故ったら安全運転義務違反」という珍説が横行するのよね…

事故という「結果」に着目した規定ではなく、事故に至る危険性が高い「運転速度と運転方法」に着目した規定なのに…

「条文には書いてありません」を連呼する人が、都合よく条文に書いてないことを語り出すのだから盛大に矛盾しているとしか言えない…

ちなみに上判例は民事ですが、自賠法3条但し書きによる「無過失の立証」を認めクルマは無過失です。

自賠責保険自体は支給されてますが。

民事でいう自賠法3条但し書きの「無過失証明」については、

「運行供用者」は「無過失の立証」をしない限り人身損害の賠償責任があると規定している点に注意。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント