こちらについて質問を頂いたのですが、

道路交通法38条の2(横断歩道がない交差点の歩行者優先)は、生活道路を想定したもので幹線道路を想定したものではないという警察の回答ですね。

これ、結論からいうと「おおむねその通り」となります。

第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

要はこれをどう読むか?になりますが、歩行者であれど信号があるなら信号を遵守することが求められるし、横断歩道以外では直前直後横断は禁止されている。

第十三条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

38条の2は「適法に横断する歩行者」を対象にしていると解釈するので、赤信号なのに横断開始した歩行者や、直前直後横断した歩行者を優先する規定ではない。

上記事にある「幹線道路を想定したものではない」というのは、現実的には幹線道路において歩行者が横断しようとすれば直前直後横断になることがほとんどなので、結論としては「幹線道路を想定したものではない」になるんですね。

これは旧38条1項と2項を統合して38条の2に再編した昭和42年に解説されている。

この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。

(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた。

「道路交通法の一部を改正する法律」、警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集、p37、立花書房、1967年12月

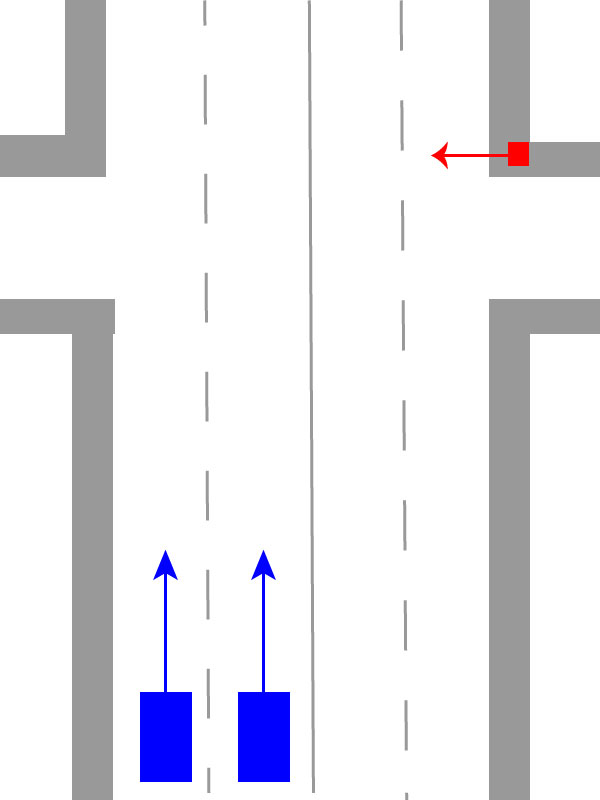

たぶん一番イメージしにくいのは「直後横断」だと思う。

下記は実際にあった事例ですが(札幌地裁 令和5年4月18日)

優先道路を進行していた被告人が対向車10台とすれ違った直後に小学生が乗る自転車と衝突。

自転車でも歩行者でも考え方は同じですが、

直後横断を禁止する趣旨って、車両運転者からすれば「見えない死角から急に歩行者が表れた」になる。

幹線道路なら交通量にもよるけど直前直後横断になるケースが多いし、38条の2は「適法に横断する歩行者」を対象にする以上、直前直後横断した歩行者を対象にはしていない(東京高裁 平成27年8月6日判決参照)。

直前直後横断にならずに幹線道路を横断するならまだしも、かなりのケースでは適用できないかと。

なので警察はそれを念頭に回答したものと考えられますが、内容は間違いとはいえないけど不十分な解説。

あとそもそも、優先道路もなく見通しが悪い交差点なら徐行義務があるなど「38条の2を担保する規定」が別に存在するので、それらの関係性も考えないと解釈を間違える気がする。

徐行義務がある交差点で徐行せずに横断歩行者を妨害したなら、38条の2というよりも「徐行してなかったから結果的に横断歩行者を妨害した」になるわけで、問題の本質は徐行になる。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント