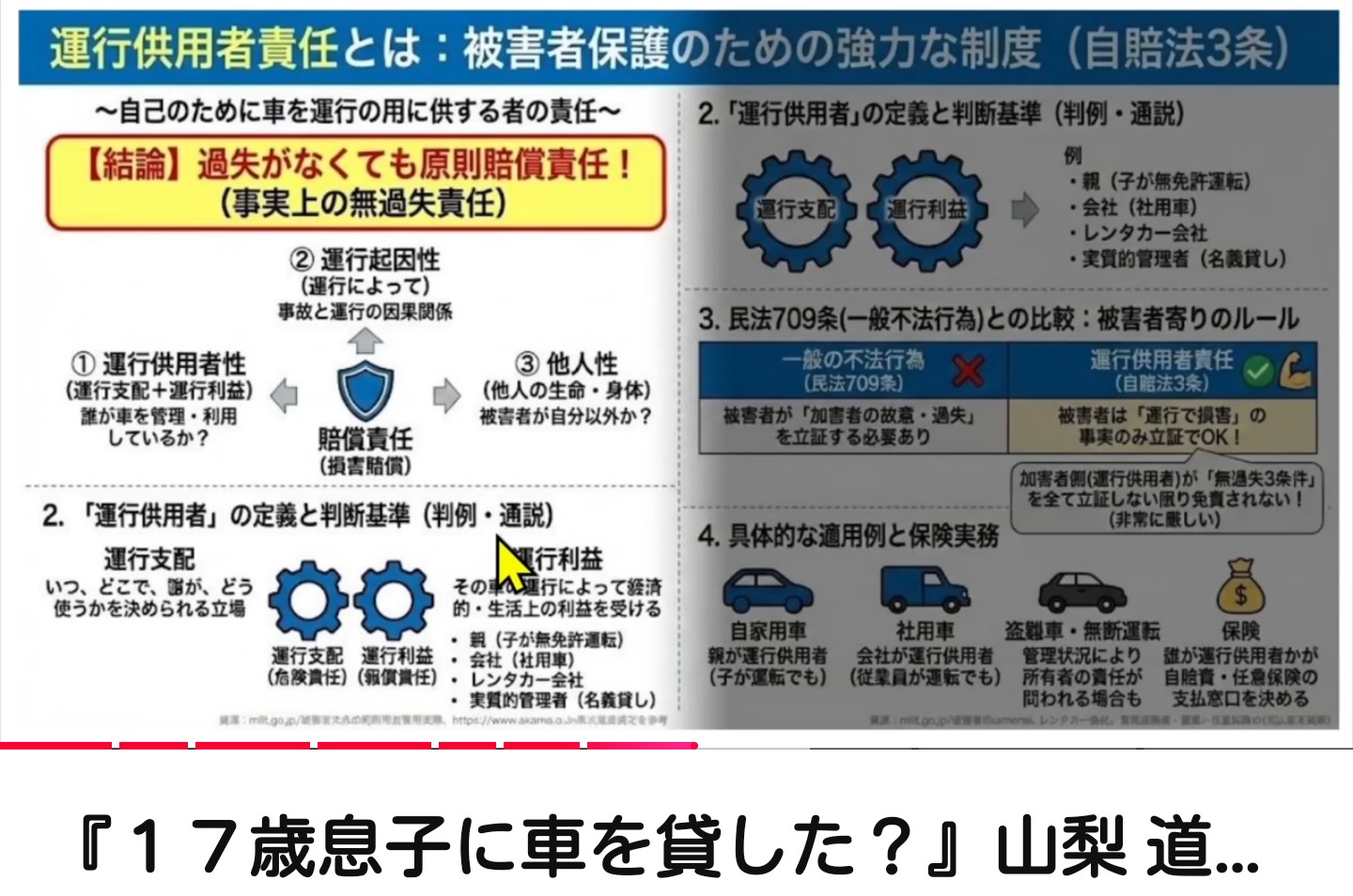

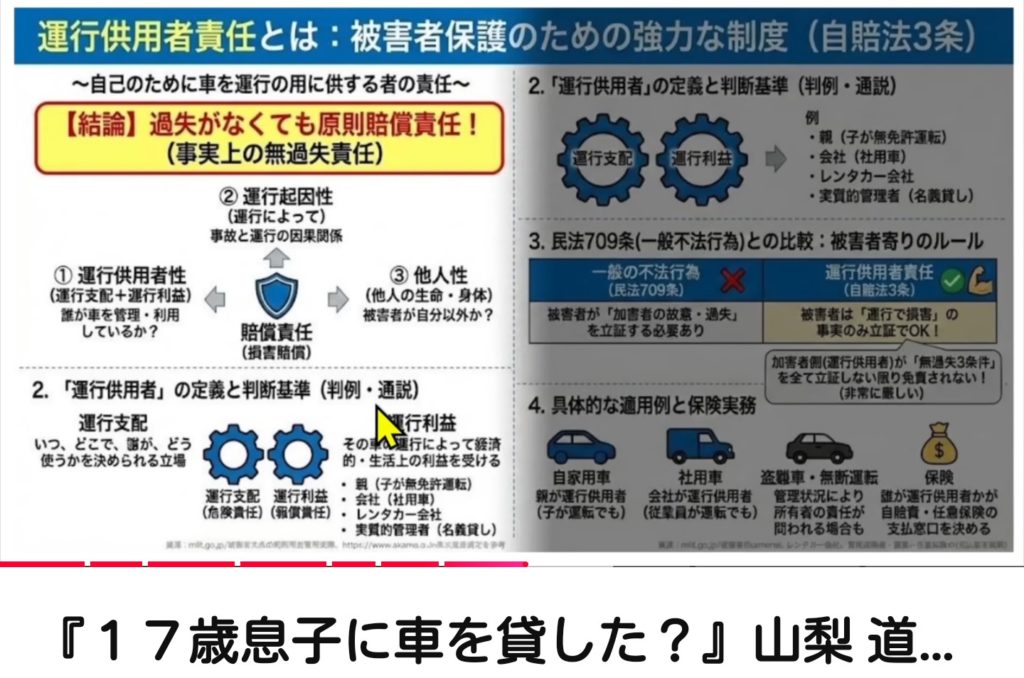

運転レベル向上委員会が、運行供用者責任の解説として「過失がなくても原則賠償責任(事実上の無過失責任)」と語ってますが、

運転レベル向上委員会より引用

法律の条文と異なる。

自賠法によると無過失を証明したときには賠償責任がないとしているのだから、過失がなければ賠償責任を負うわけがない。

第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

運転レベル向上委員会は福井地裁判決を理解せず誤った解説をして以降、誤りに拍車がかかっている。

誤った解釈は誰の得にもならないので、きちんと解説しようと思う。

「過失がないとは言えない」は「過失がある」ではない

多くの人がつまづくポイントですが、

「過失がないとは言えない」と「過失がある」は法律上イコールではない。

交通事故の賠償責任については、自賠法と民法がある。

分かりやすくするために、賠償請求をする人を被害者、賠償請求された側を加害者と呼ぶことにする。

| 自賠法3条 | 民法709条等 | |

| 賠償の範囲 | 人身損害のみ | 人身損害と物損 |

| 立証責任 | 加害者が無過失を立証しない限り賠償責任がある | 被害者が加害者の過失を立証して初めて賠償請求が通る |

なぜ自賠法3条が「無過失を立証しない限りは賠償しろ」としているか?

交通事故の中には、どのような事故だったのか詳細がわからない場合がある。

もし賠償請求の根拠が民法だけだった場合には、詳細不明な事故については被害者が加害者の過失を立証できないことになる。

「過失があったかもしれないし、なかったかもしれないけどわかんないよね」という事故が起きたときに、被害者は加害者の過失を立証できずに泣き寝入りするのでして。

それが社会的に不合理だから、自賠法では「賠償責任から逃れたいなら、加害者が無過失を証明しなさい」としている。

例えば、目撃者やドラレコ、防犯カメラはない状況で、信号交差点で出会い頭事故が起きたとする。

どちらかが赤信号と考えられますが、なにせわからないのでして。

そういう「わからない」場合に刑事責任を問いようがないのは当然ですが、賠償責任まで免責にするのは「やられ損」「やり得」になりかねない。

そこで自賠法では「賠償責任から逃れたいなら、加害者が無過失を証明しろ」として立証責任を転嫁するのである。

さて、詳細不明な事故が起きたときには加害者は「無過失の証明」ができない。

わからないのだから、過失がない証明がなかったことになり自賠法3条による人身損害の賠償責任が確定する。

しかし一方、詳細不明なんだから被害者が加害者の過失を立証することもできない。

この場合は過失の証明がないことになり、物損の賠償請求は棄却される。

これが「過失がなかったとは言えないけど、過失があったとも言えない」になる。

ところが法律概念を知らないまま一般的解釈に落とし込むと、「過失がなかったとは言えない=過失があった」になる。

法律概念では「過失がなかったとは言えないけど、過失があったとも言えない」という状態が存在することになりますが、これは言い換えるなら「わからない」という話の言い回しなのよね。

ではこれを踏まえて判例を3つみていきます。

名古屋地裁判決

まず、この事故の刑事判決からみていきます。

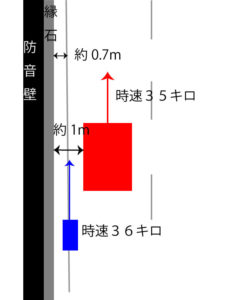

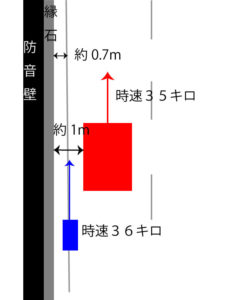

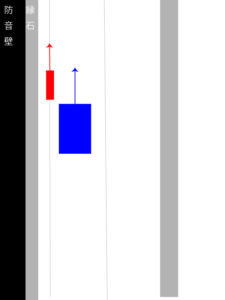

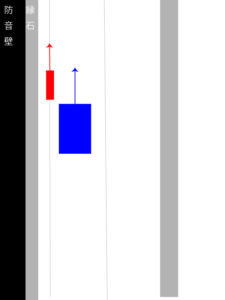

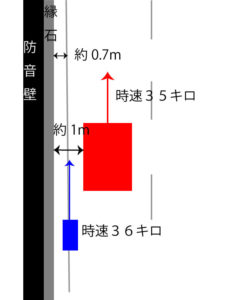

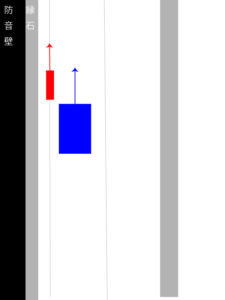

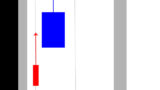

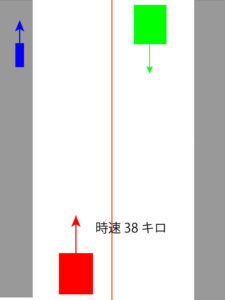

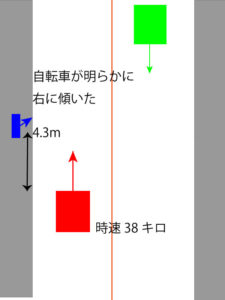

刑事事件の概要です(左から追い抜きしてきた自転車に幅寄せしたとされた事件)。

・左側に寄せたとする鑑定人の意見は不自然、不合理として採用されていない

・やや左側に湾曲した道路

・被告人が左側に寄せる理由がない

・警察の再現実験では、約1mの隙間を左後ろから追い抜きすると、着衣等が先行車側面に接触してしまう

・ロードバイク乗りから同条件で追い抜きするか聞き取り調査したところ、いずれの対象者も否定

なお,捜査段階で本件事故の衝突状況等について鑑定を行った証人Eは,本件擦過痕は被告人車両が被害者自転車を踏んで引きずって印象されたものであり,本件擦過痕の位置及び方向から、衝突地点はX地点より縁石よりで,被害者自転車が第1車両通行帯外側線より縁石側を走行し,そのハンドルが同外側線の車道側の端付近で被告人車両に接触した,本件擦過痕が外側線側から縁石側に向かっていることからすると被告人が被告人車両のハンドルを左に切ったと考えられる旨供述する。しかし,Eは,被告人車両の左第2軸がダブルタイヤで被害者自転車を踏んで本件擦過痕を残した旨供述するところ,被告人車両の第2軸はシングルタイヤであることを看過している点で信用性に疑問がある。この点をおくとしても,自転車の形状は複雑であるため,被告人車両のタイヤに踏まれた部分とは別の部位が路面に本件擦過痕を残す可能性は否定できず,Eが述べるように本件擦過痕上を被告人車両のタイヤが通過したとは必ずしも言い切れない。また,証人Fが指摘するように,本件擦過痕はやや右に湾曲しており,同人が本件擦過痕の角度として再現,測定した値が正確かどうかはおくとしても,Eが述べるように被告人車両の左第2軸のタイヤが本件擦過痕上を通過した場合,被告人車両の左前部が縁石に衝突ないし接触しかねない状況になり,不自然,不合理である。したがって,衝突地点及び本件擦過痕から推測される被告人車両の走行軌跡に関するEの見解は,採用できない。

概要としてはこんなイメージになります。

(なお、事故現場はわずかに左カーブしている様子です)

第3 過失の有無についての検討

1 前記第2の1のとおり,本件道路は,交通頻繁な国道で,西側に防音壁が設置され,その西方に歩道が整備されていることからすると,歩行者や自転車の通行が想定されていないものと認められる。

また,本件事故現場の第1車両通行帯は幅約3.8m,被告人車両は幅約2.49mであるから,被告人車両が第1車両通行帯の中央を走行した場合,被告人車両の左側面と外側線との幅は約0.6m,これに外側線と縁石までの幅約0.7mを併せても約1.3mである。証拠によれば,実際に,被告人車両と車両諸元が同一の大型貨物自動車を本件道路の第1車両通行帯に置き,被告人に本件事故時の走行状況を再現させて,同車両左側面と縁石との通行余地の幅を計測したところ約1mであり,自転車(28インチのロードバイク)に乗車した警察官に,同通行余地を走行させたところ,時折その着衣等が大型貨物自動車側面に接触するなど,安全走行が極めて困難な状況であったこと,本件道路の第1車両通行帯を通行する標準的な大型貨物自動車等を任意に抽出,調査したところ,車両左側の通行余地は約1mであったこと,本件道路を通過するロードバイクライダーを抽出し,第1車両通行帯を時速約35kmで走行する大型貨物自動車の左側通行余地1mの条件で,同車両の左側を追い抜いたり接近したりするか聞き取り捜査をしたところ,いずれの対象者も否定したことが認められる。

これらの事実からすると,被告人において,本件道路の第1車両通行帯を走行するに当たって,走行中の被告人車両左側面と縁石との間のわずか約1mの隙間を左後方から自転車等が進行してくることを予見して,その進路を妨害しないよう留意して進行すべき注意義務があるとはいえない。

2 また,検察官は,被告人が,ハンドルを的確に操作して適正に進路を保持することなく,被告人車両を本件道路の左端に寄せて走行させた旨主張し,被告人はこれを否定しているところ,被告人があえて被告人車両を左端に寄せる理由は見当たらない。本件擦過痕に基づき,被告人車両が本件道路の左端に寄って第1車両通行帯外側線付近で被害者自転車に衝突したとするEの見解が採用できないことは,前記第2の3のとおりである。

なお,証拠によれば,本件道路は直線道路ではあるものの,わずかに左に湾曲しているため,第1車両通行帯の中央付近を走行するためには,本件事故現場の南方でやや左にハンドルを操作する必要があり,意図的に車体を寄せるつもりがなくても,車体が左右に振れることは十分あり得る。

一般に,自動車運転中に走行車線内で車体が若干左右に振れることは不可避であり,走行車線からはみ出すような場合はともかく,走行車線内で走行位置が若干左右に振れたことをとらえて,ハンドルを的確に操作し進路を適正に保持しなかったということはできない。被害者自転車においても,被告人車両同様,走行中に車体が若干左右に振れることは避けられないところ,本件道路のように第1車両通行帯の外側線と縁石との幅が狭い場所を走行する際には,もとより被害者自転車のハンドルや被害者の身体が外側線から第1車両通行帯内にはみ出すことになるため,被告人車両が殊更左に寄らなくても,被害者自転車が被告人車両左側面と接触してしまう可能性は否定できない。

以上によれば,結局のところ,そもそも被告人がハンドルを的確に操作して進路を適正に保持することなく被告人車両を本件道路左端に寄せて走行させた事実は認められず,仮に,走行中に被告人車両の車体が若干左に振れたために本件事故に至ったとしても,被告人に結果回避義務違反があったとはいえず,被告人に過失は認められない。

名古屋地裁 平成31年3月8日

以上、刑事責任は無罪で確定しています。

さて。

この事故の不可解な点は、加害者は被害者を見ていないのだから「自転車が後ろ」にいたとも言えるけど、一方加害車両の後続車も自転車を見ていない。

さらに刑事判決でも指摘されているように、狭い部分を追い抜きするロードバイクは皆無な上に、被害者は奥さんが第一子を妊娠中でムリする動機もない。

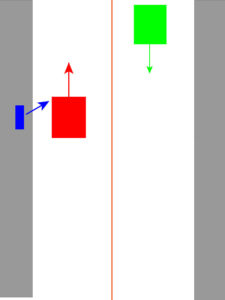

そこで民事第一審では、「そもそも自転車が追い抜きした事故ではなく、加害者が自転車を追い抜きした事故だ」と主張し自賠法と民法による賠償請求をした。

ここで加害者が無過失の証明(自賠法3条)をするには、加害者が自転車「を」追い抜きしたのではなく、

自転車「が」加害車両を追い抜きした事故だと証明しなければならない。

民事第一審は、「加害車両が後続車だったこと」を「否定できない」とした。

つまり自賠法でいう無過失の証明に失敗したため、加害者は人身損害について賠償責任を負う。

そして一方、「加害車両が後続車だったこと」の「立証がない」として民法の賠償請求(物損)を棄却した。

なお同判例は控訴審において、事故態様はこうだったと認定されている。

つまり民法の賠償責任も認めた(名古屋高裁 令和4年7月20日)。

福井地裁判決

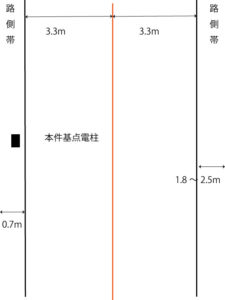

福井地裁判決については過去何度も解説しているが、事案はこう。

対向車が居眠り状態に陥り、センターラインを50センチ(画像では80センチとしているがミス)はみ出して通行。

青車両の先行車2台ははみ出した対向車と衝突を避けたものの、青車両と赤車両は衝突した。

G車は,本件衝突地点の約100m手前(北側)付近で中央線上を走行するようになり,そのままゆるやかに中央線をはみ出し,本件衝突地点の約80m手前(北側)付近では,車体が50cmほど対向車線にはみ出す形で走行するようになった。このとき,F車の2台前を北進していた車両(以下「先行車①」という。)は本件基点電柱の約47m北側(すなわち,本件衝突地点から約49.5m北側)を時速約50kmで走行しており,先行車①とG車との距離は約29mであった。先行車①の運転者は,その場でハンドルを左に切ってG車を避けた。また,その後,F車の前を北進していた車両(以下「先行車②」という。)も,左側に寄りG車を避けた。その直後,F車とG車 正面衝突した。

これについての損害賠償請求訴訟。

「はみ出したG車に同乗していた亡Gの相続人」が、「居眠りはみ出し運転をした被告A」に損害賠償請求するのは当たり前。

しかし「順走していたF車の保有者でもあり使用関係でもある被告E」に対しても自賠法3条、民法709、715条を根拠に損害賠償請求した。

なぜ順走していたF車に損害賠償請求するかというと、亡Gは逆走車の所有者であるためG車の共同運行供用者にあたり、G車の自賠責保険からは支払われない。

さらに逆走車を運転していたAに関する保険がなく、回収できる可能性があるのは順走F車の保険しかない。

まず福井地裁は、警察の実況見分調書が不正確だと認定。

エ 本件事故直前の原告Fの動向について

原告Fは,本件衝突地点の手前で,北進車線の路側帯に歩行者がいるのを発見し,その方向に視線を移した。

その後,原告Fは,本件衝突地点の手前(南側)でG車を発見し,その場で急制動の措置を講じたが,G車と正面衝突した。

なお,原告Fは,平成24年6月5日に行われた実況見分において,本件衝突地点の約62.2m手前(南側)付近(別紙2の㋐の地点)で,前方約18mの位置(別紙2のⒶの地点)に北進車線の路側帯を同一方向に歩行している歩行者を見た,その後,本件衝突地点の約16m手前(南側)の地点(別紙2の㋑の地点)でG車が前方約33mの位置(別紙2の①の地点。本件衝突地点から約17m北側の地点)にいるのを発見し,その場でブレーキをかけた旨,具体的な説明をしている。しかしながら,原告F自身,上記説明のうち各車両の厳密な位置関係等については正確ではなかった可能性がある旨供述している上,上記実況見分は本件事故から1か月以上経った後に行われていることや,本件事故によりF車は大破し,原告Fも救急搬送されて全治2か月の入院加療を要する腰椎圧迫骨折及び肋骨骨折等の傷害を負うなど,本件事故の衝撃が相当大きなものであったと認められること等の事情に照らすと,原告Fが本件事故直前の状況を正確に記憶していないとしても不自然であるとはいえないことからすれば,上記実況見分で説明された位置関係が,すべて厳密に正確なものであるとまでは認められない。

つまりこの時点で、事故の詳細はわからないことになる。

そのため、順走F車は「無過失の証明」ができない。

(2)以上を前提に,まず,本件事故について原告Fが無過失であった といえるかどうかについて検討する。

ア 本件事故について,被告Aには,自らが運転していたG車を対向車線に逸脱させた過失があることは事実によれば,本件事故直前に,被告Aが過労のために仮睡状態に陥り,そのままゆるやかに中央線をはみ出し,ついには対向車線に自車を逸脱させてF車と正面衝突したという本件事故の態様からすれば,本件事故の発生について,被告Aに極めて重大な過失があることは明らかである。

その上で,原告Bらは,原告Fは本件事故直前に脇見をしていたところ,仮に原告Fが脇見運転をしていなければ,より早い段階でG車の動向に気づき,F車を停車させるなどして本件事故を避けることが可能であったのであるから,原告Fには,本件事故について前方不注視の過失がある旨主張し,原告Fが無過失であることを争っている。

これに対し,被告Eは,原告Fは,本件事故直前に北進車線の路側帯にいた歩行者を見たものの進路前方を全く見ていなかったわけではない,F車の先行車の存在等により原告Fがより早い段階でG車の動向に気づくことは不可能であった,仮により早い段階でG車の動向に気づいたとしても,対向車線に回避する,その場で停止する,クラクションを鳴らすなどの原告Bらが主張する措置を咄嗟に講ずることは不可能であったし,仮にこれらの措置を講ずることができたとしても本件事故が避けられたとはいえないなどと主張している。

そこで,以下,これらの点について検討する。イ まず,原告Fは,本件事故直前に北進車線の路側帯の歩行者を見たこと自体は認めているところ,本件全証拠によっても,原告Fが脇見をしていた正確な地点及びその時間は明らかではない。

もっとも,原告Fにおいて,路側帯の歩行者の動向に注意を払うべき事情があったとしても,原告Fが自認しているとおり,歩行者の動向に注意を払うのと同時に,進行道路前方を注視することも不可能ではないことからすれば,原告Fに前方不注視の過失があったかどうかを判断するに当たっては,結局,原告Fにおいて,どの段階でG車の動向に気づくことが可能であったかが問題となる。

この点,G車が中央線上又はこれを越えて対向車線である北進車線を走行するようになった後,F車の前方には先行車が2台存在したところ,F車からG車方向の見通しは,これらの先行車との位置関係によって左右される。そして,上記認定事実によれば,先行車①が本件衝突地点の約49.5m北側を走行していたとき,G車はその前方約29mの位置を先行車①と対向して走行しており,先行車①とG車はほぼ同速度であったことからすれば,先行車①とG車は,本件衝突地点の約64m北側ですれ違ったことになり,さらに,原告Fが急制動の措置を講ずるまでのF車の速度と,G車の速度がほぼ同速度であったことからすれば,先行車①とG車がすれ違った時点で,F車は先行車①の約128m後方を走行していたことになる。これに対し,本件事故直前の先行車②とF車との距離は,証拠上明らかではない(なお,先行車①の運転者は,先行車②がG車を避けた「直後」にG車とF車が正面衝突した旨説明しているところ,G車の速度が時速50kmであったことを前提とすると,そもそもG車が先行車①とすれ違ってからF車と衝突するまでの時間は5秒足らずであり,「直後」という表現をもって,G車が先行車②とすれ違ってからF車と衝突するまでの時間を特定することはできないといわざるを得ない。)。

その上で,先行車①及び先行車②が中央線の0.8m内側を走行し(先行車①については,同車の運転者の説明に基づく位置である。),F車が中央線の0.5m内側を走行していたことを前提とした上(原告Fの説明に基づく位置である。なお,原告Bらは,F車は,実際には,より中央線に近い位置を走行していたはずである旨主張するが,これを認めるに足りる的確な証拠はない。),仮に,先行車②とF車との距離が40mであり,かつ,先行車②とF車が同速度であったとすると,F車からG車の動向を発見することができたのは,早くとも,先行車②が北進車線の左側の路側帯に回避可能となった時点,すなわち,F車が本件衝突地点の約35m手前(南側)付近に位置していた時点ということになる。また,上記と同条件の下,仮に,先行車②がF車と先行車①との中間(すなわち,F車の64m前方)を走行していたとすると,F車が本件衝突地点の約50m手前(南側)付近に位置していた時点では,F車からG車の動向を発見することができたと認められる。そして,上記のとおり,G車が先行車①とすれ違った時点における先行車①とF車との距離は約128mであり,G車が先行車①とすれ違った直後に先行車②とすれ違ったとすれば,先行車②とF車が64m以上離れていた可能性もあるところ,その場合には,F車は,さらに手前(南側)の位置でG車の動向を発見することができた可能性が高い。ウ 以上の事実に加え,時速50kmの車両の停止距離は約24.48mであるところ,仮に,原告Fにおいて,実際よりも早い段階でG車の動向を発見していれば,その時点で急制動の措置を講じてG車と衝突する以前にF車を完全に停車させることにより,少なくとも衝突による衝撃を減じたり,クラクションを鳴らすことにより衝突を回避したりすることができた可能性も否定できないことからすれば,本件事故について,原告Fに前方不注視の過失がなかったということはできない。

順走F車は「無過失の証明」ができなかったため、自賠法3条により人身損害の賠償責任があることになる。

次に民法上の賠償責任(物損)。

(3)次に,本件事故について,原告Fに前方不注視の過失があったといえるかどうかについて検討する。

F車からG車方向の見通しは,F車と先行車,特に先行車②との位置関係によって左右されるところ,F車と先行車②との位置関係は,本件全証拠によっても明らかではない。したがって,原告Fにおいて,どの時点でG車を発見することが可能であったかについては,特定することができないといわざるを得ない。

さらに,原告Bら及び被告Aは,原告Fがより早い段階で急制動の措置を講ずることによりG車と衝突する前にF車を減速又は停車させていれば,あるいは,クラクションを鳴らしていれば,少なくとも衝突の衝撃が減じられた結果,少なくとも亡Gの死亡は避けられた可能性があるとも主張するが,結局,G車と衝突する以前にF車を完全に停車させることが可能であったかどうか(あるいは,どの程度減速を図ることができたか)や,急制動の措置を講ずることに加えてクラクションを鳴らす程度の心理的余裕があったかどうかは,G車の動向に気づくことができた段階で,G車とF車がどの程度離れていたかに依拠することになる。

そうすると,原告Fにおいて,どの時点でG車を発見することが可能であったかを証拠上認定することができない以上,この点からも,原告Fに過失があったと認めることはできないといわざるを得ない。

なお,原告Bら及び被告Aは,原告Fにおいて,上記の措置に加えて,対向車線である南進車線に進入することによりG車を回避すべきであったとも主張するが,被告Aが中央線を越えて北進車線に進入していることに気がついた場合,直後にG車を南進車線に戻す可能性もあり得ることからすれば,F車が対向車線である南進車線に進入すること自体危険を伴う行為であり,原告Fにおいてかかる措置を講ずるべきであったとはいえない。

以上によれば,本件事故について,原告Fに前方不注視の過失があったということもできない。

この事故の詳細は「わからない」のだから、被害者が加害者の過失を立証することもできない。

したがって民法上の賠償責任は棄却される。

以上のとおり,本件事故について原告Fは無過失であったと認めることはできない一方,原告Fに過失があったとも認められない。したがって,被告Eは,原告Bらに対し,自賠法3条に基づき,本件事故により亡Gの生命又は身体が害されたことにより受けた損害の限度でこれを賠償する義務を負う一方,民法715条に基づく損害賠償義務を負わない。

福井地裁 平成27年4月13日

「無過失とは認められないが、過失があったとも言えない」、つまり「わからない」という話になる。

東京地裁判決

では逆に「詳細が判明している事故」ではどうなるか?

判例は東京地裁 令和2年6月23日。

まずは事故の態様から。

・車道の制限速度は40キロ。

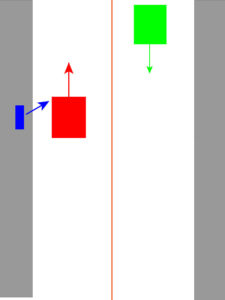

・歩道を自転車に乗って通行していた自転車(原告)は、上りを終えて右足を地面に着こうとしたところ、踏み外して車道に転倒。

・車道を時速38キロで通行していた普通自動車(被告)の側面に原告が接触衝突。

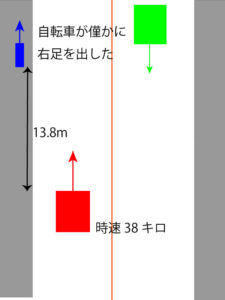

両者の距離が13.8mに接近した際に、自転車が右足を僅かに出したのが確認できる(ドラレコ)。

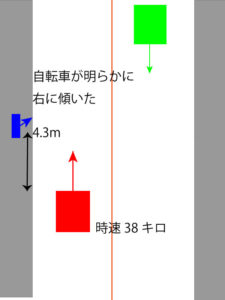

両者の距離が4.3mに迫ったときに、自転車が右に傾いた。

では裁判所の判断を。

被告は、本件事故発生の数秒前に、本件歩道上を走行する原告自転車を認めることができた。しかし、原告自転車は、本件車道と縁石で区画された本件歩道上を走行しており、原告自転車に本件車道への進入等をうかがわせる動きはなかった。したがって、本件車道を制限速度内の時速約38キロで走行していた被告において、原告自転車を認めた時点で、原告自転車の車道側への進入等を予見して速度を落として走行すべき注意義務はなかったといえる。

原告が原告自転車から右足を出して本件車道との段差に足を踏み外したのは、被告車両との衝突の約1.3秒前である。しかし、被告において、原告が僅かに右足を出したのみで本件車道に倒れ込むことまでを予見することは非常に困難であり、その時点で右にハンドルを切るべきであったということはできない。仮に、原告が原告自転車から僅かに右足を出した時点で何らかの危険を予見することができたとしても、同時点で、被告車両は衝突地点まで13.8mの位置を時速38キロで走行しており、その制動距離は、空走時間を平均的な0.75秒、摩擦係数を乾燥アスファルト路面の0.7で計算すると、16.0mである。したがって、被告が直ちに急制動の措置を講じていたとしても、本件事故を回避することは不可能であったというべきである。

被告は、衝突の0.4秒前には原告が明らかに右に傾いた様子を確認することができたと認められる。しかし、運転者が、その危険を理解して方向転換等の措置をとるまでに要する反応時間(運転者が突然出現した危険の性質を理解してから方向転換等の措置をとるまでに時間が経過することは明らかである。)を考慮すると、原告との衝突前にハンドルを右に切ることができたとはいえない。また、被告車両の走行車線は幅員3.7mで、対向車線上には断続的に走行する対向車があったことからすると、被告において左右90度程度の急ハンドルを行うことは非常に危険な行為であったといわざるを得ない。

したがって、被告において、右にハンドルを切ることにより原告との衝突を回避すべきであったとはいえない。

東京地裁 令和2年6月23日

裁判所はクルマの「無過失の立証」(自賠法3条但し書き)を認めている。

過失がないことが証明された以上、人身損害、物損ともに賠償責任を負わない。

これらを踏まえて

運転レベル向上委員会が、運行供用者責任の解説として「過失がなくても原則賠償責任(事実上の無過失責任)」と語ってますが、

運転レベル向上委員会より引用

過失がなければ賠償責任を負わないというのが法律/判例。

福井地裁判決をさらに勘違いしたのでしょうけど、法律/判例と異なる解説をして何をしたいのだろう。

ところで運転レベル向上委員会は、無免許運転の「同乗者」自身が人身傷害保険車外型に入っていたなら支払われると解説してますが、

これについては、運転者が無免許であることを知りながらあえて同乗したようなケースでは「重過失免責」になる可能性が高い。

現に運転者が酒気帯びであることを知りながらあえて同乗したケースでは、人身傷害保険の支払いが拒絶され裁判所も是認している(札幌地裁 令和3年1月27日判決)。

法律解釈や実務の誤りが目立つ運転レベル向上委員会ですが、勉強せずテキトーなことを語るとこうなる。

インターネット上に多数の誤りを発表する精神は理解し難いですが、自賠法が立証責任を加害者に転嫁させている点が「被害者保護」なのであって、過失がない場合でも賠償責任を負わせるような理不尽な話ではないのよね。

被害者に立証責任を負わせると、詳細不明な事故では被害者は賠償されなくなる。

近年はドラレコが普及し、以前と比べて無過失の証明が容易になってきたとも言われますが、例えば東京地裁判決にしても仮に自転車が歩道から転落した際の「両者の距離」が不明だとしたら、

「詳細はわからない」のだから無過失の証明が不可能になる。

詳細がわかるなら無過失の証明もできますが、もし両者の距離が40mも離れていたなら、クルマに過失があることは明らかになる(その場合、基本過失割合はクルマが70%と考えられる)。

前方注視していたなら余裕でブレーキ操作で回避できるのだから当然だし、逆にいえば至近距離で歩道から転落されたなら、回避可能性がなく無過失になるのも当然(ただし歩道から車道に進出することが予見可能な動きをしていたなら別)。

運転レベル向上委員会って「自賠責保険は道路交通法上の道路しか適用されない」とか「横断歩道を通過しない左折車にも一時停止義務」とか「大分時速194キロ事故は右折車のほうが過失が大きい」など様々なデタラメ解説をしてましたが、きちんと勉強しないまま語れば間違えるのは必然で、反面教師にするのがよい。

なにせ運転レベル向上委員会は間違いを改める気はないようですし。

ガセネタを流布されても社会的な利益がないから誤りを指摘しますが、このチャンネルが弁護士に「弁護士でもない人の独自見解」と言われるのは当然のことなのかと。

自賠法が加害者側に立証責任を転嫁させている理由は、詳細不明な事故、つまり「過失があるかもしれないしないかもしれない」というケースで被害者救済を目的としていると考えられる。

過失が明らかなら自賠法を持ち出すまでもなく民法だけでも賠償責任を負うし、過失がないことが明らかなら賠償責任を負わない。

「わからない事故」について対応するのが自賠法3条なんだと捉えたほうが分かりやすいのかも。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント