法律を読めば分かりそうな話なんですけどね。

自転車レーンは車道にあるので、一方向性。

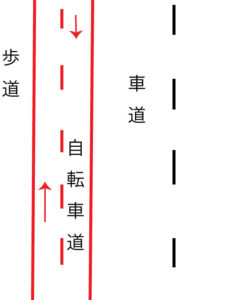

自転車道も車道の一部ですが、多くの場所は双方向性。

最近、自転車道を併設した道路もありますが、ロードバイク泣かせの構造と言えます。

自転車道

自転車道と言っても、サイクリングロードの話ではありません。

道路に併設されているほうの自転車道。

例えばこれ。

名古屋の国道19号ですが、車道の左側に柵があり、双方向に通行可能な自転車道があります。

さらにその左側に歩道がある。

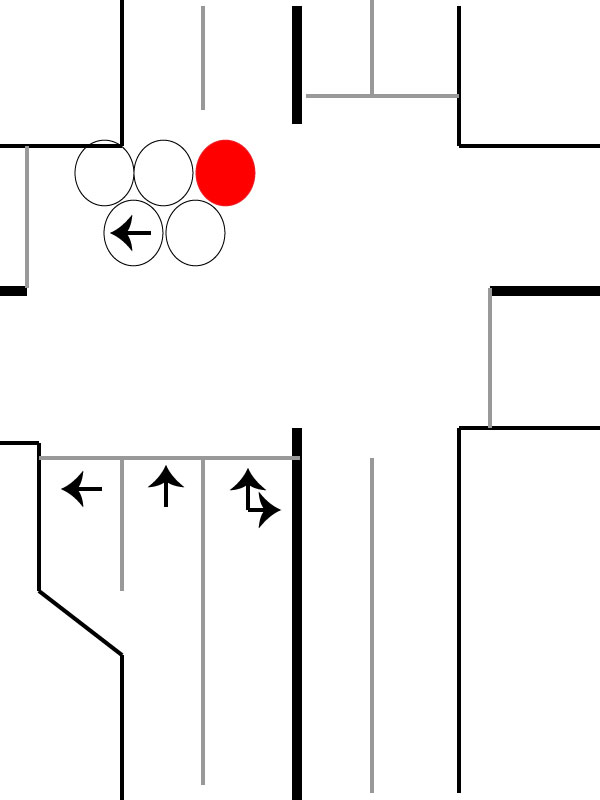

こちらは当サイトでも何度か取り上げた、国道16号の相模原付近。

これも、車道のすぐ左側は自転車道となり、さらにその左側に歩道がある。

自転車道が併設されている道路って、基本的にはこういうのが多い。

自転車道は柵などの工作物で仕切らないといけません(道交法2条の3の3)。

こういう歩道は、自転車歩行者道といって、簡単にいうと【自転車通行可】の標識がある歩道。

で、自転車道が併設されている道路の場合、車道をロードバイクで走ると通行区分違反となります。

よく知られたところだと、先ほど書いた名古屋の道路もそうですし、国道16号相模原付近もそうですね。

自転車道は歩道風ですが、ロードバイクもここを通らないと違反になります。

なのでロードバイク泣かせの構造です。

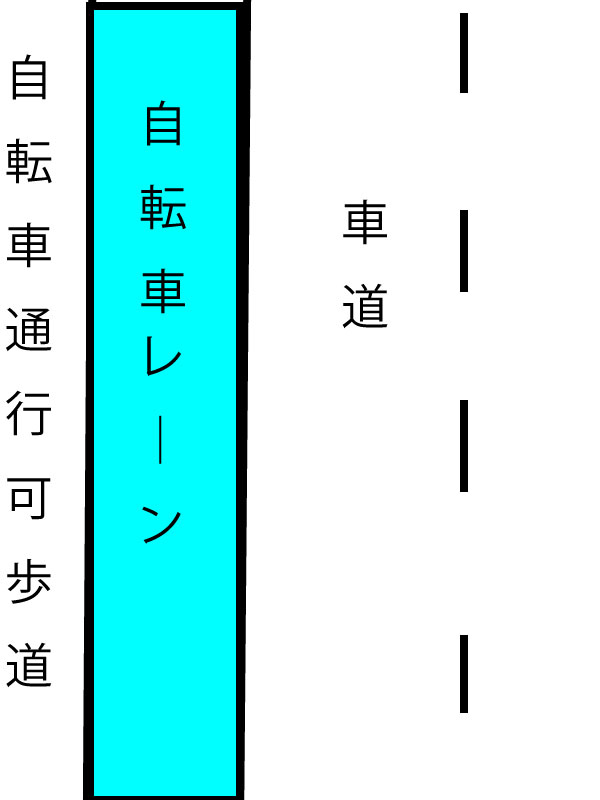

で、自転車道を作るなら、【自転車レーン】+【自転車通行可の歩道】にすればいいみたいに書いてあるのを見たのですが、これは事実上無理なんだよなぁ。

まあ、当然理解しているとは思いますが。

自転車レーンと自転車通行可能の歩道は事実上、併設不可能

自転車レーンは、より厳密にいうと自転車専用通行帯と言います。

相模原の自転車道計画の頃、警察庁の交通規制基準(道路交通法110条)はこう。

自転車道及び自転車専用通行帯を適用する区間では、既設の歩道の普通自転車歩道通行可の規制を解除するものとする。

交通規制基準は法的拘束力があるので本来は自転車レーンと歩道の自転車通行可は併用不可ですが、一部自治体が反対したとかで今は限定的に許されてます。

普通自転車歩道通行可規制の併用は交通実態、沿道状況、自転車利用者等の意見を踏まえ、必要と認められる場合に限って実施すること。

やろうと思えば出来なくはないのですが

当初は併用不可だったのに、今は許されてますが、本来自転車レーンを作るからにはそちらを通行してほしいわけで。

そもそも自転車レーンと自転車通行可能な歩道の併設って、行政側が自転車をどっちに行かせたいのかすら意図がわからなくなる。

自転車レーンではなく自転車道を作っている道路は、双方向性を確保したいほど大きな道路というだけの話なんですよね。

レーンだと一方向性になるけど、大きな道路で自転車の一方向性レーンを作ると、逆走自転車が増える懸念が出てくる。

なので自転車レーンではなく自転車道を作ることで、双方向性を確保する。

それにしても、法律を守ると豪語するレベルの人が、法律を知らずに書くなんてわけもない。

法律を知らない人は守りようも無いですし。

最近、素人だからという免罪符を使って書いたりする人もいるんですが、素人だからテキトーなことを発信してもいいとは私は思いません。

逃げ道を作ることで責任を放棄しているんでしょうけど。

わからないことや疑義があることなら調べてから書く、という人間の基本。

法律の壁

自転車と言ってもママチャリのように低速で走るのもあれば、ロードバイクのように時速30キロ以上で走るものもあります。

言い換えるならば、

・脚としての自転車⇒通勤や通学、買い物など

・趣味としての自転車⇒ロードバイクやクロスバイクの走りを楽しむもの

これらを道交法では【普通自転車】という一括りにしているから、意味不明な事態が起こっていると思ってます。

自転車道が併設されているところでは、自転車道を走らないといけない。

けど、ロードバイクとママチャリを法的に明確に区分することは恐らく無理。

ハンドル形状で分けると、ママチャリにドロップハンドルつけるとどっちなんだ?という問題も生じるし。

前に、速度域で自転車の区分を分けるのはどうか?という意見も頂いてます。

これもハードルが高いというか、例えば時速30キロ未満を低速自転車、30キロ以上を高速自転車みたいな区分にすると、信号待ち等で停車して発進する時はどうなるんだとか、渋滞で低速になっているときに区分が変わるとか、下り坂で速度が上がると区分が変わるとか、一台の自転車なのにコロコロ区分が変わってしまう。

その前に、スピードメーターの義務化も必要になり、スピードメーターの精度についても問われる。

精度維持のためには車検も必要になりかねない。

なので恐らく・・・無理。

たぶんですが、国道16号相模原のところなんて、自転車道だと気が付いていないサイクリストは多いと思います。

単なる歩道の中の、自転車通行エリア程度にしか思っていないサイクリストもいるはずで、車道を走ると通行区分違反になっていることすら気が付いていない。

知ってしまった以上は、自転車道を通行する義務があるので、私なんかは16号相模原はもう通行しないことにしてます。

迂回路はありますし。

法を犯す気は無くても、知らぬ間に犯している事例なんていくらでもあると思うんですよね。

左折専用レーンでの動き方なんかもそう。

法令遵守に努めるというならわかるけど、法律を守るなんて豪語することは無理だなあ・・・

軽犯罪なんて、誰でも引っ掛かるような内容だったりするし。

信号を守るとかは当たり前の話だし、法令上明確なことについては当然守るように努めていますが。

法律を守ると豪語しながらも、法律上矛盾が生じる構造を妄想するというのも凄い。

まあ、法律を守って走っているサイクリストを盗撮してネット上で批判するような人もいるので、本当に難しい時代だなと思います。

理解しておいたほうがいいのは、

なのでロードバイクで公道を走ると、矛盾が生じるものも正直ある。

これも矛盾というか、脚なのか趣味なのかの違いでもあると思います。

ママチャリの【通行】で考えると、自転車道を設置するのはアリだと思うんですが、ロードバイクでの【走行】で考えると、自転車道はマジで勘弁なのが本音。

けどあくまでも道路行政は、趣味性よりも移動手段として使う人が優先されるべきだと思いますので、仕方ないといえば仕方ない。

ロード乗りとしては法を遵守するために、仕方なく迂回して走行することが出来ますが、ママチャリ等で【移動手段・脚】として使う人の場合、そこを通行するしかないケースもあるわけですし。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

管理人様

初めてコメントさせていただきます。

自転車レーンと、自転車通行可の歩道の併設ですが、兵庫県神戸市に存在しています。

大開通という道で、大開通2丁目交差点(google map座標・34.67483459106111, 135.16719165447932)が自転車レーンの始点になっているのですが、始点の標識と自転車通行可の標識が、同じ支柱についているのがストリートビューで確認できます。

実際歩道を自転車で走行したら、どういう扱いになるかはわかりませんが、ネタにでもなればとコメントさせていただきました。

コメントありがとうございます。

確かに両方の標識がありますね・・・

車両通行帯は法律上、車道ではなく道路全体に掛かっている定義なので、歩道も含めて規制が入るはずなんですが・・・

一度県警に聞いてみようかと思いますが、可能性としては、自転車通行帯での逆走を防止する意味合いとして、歩道の標識を残した可能性もありますね。

もしくは、公安委員会が指定していない車両通行帯(=法的拘束力が無い)という可能性もあるのかもしれませんが・・・