ここでいうホイールの軽さというのは、重量ではなく乗った時の話。

乗っているときのホイールの軽さは、リム重量が支配的です。

リム重量から慣性モーメントを出せば、ホイールの軽さをある程度予想できるとも言えます。

Contents

慣性モーメント

慣性モーメントの求め方は簡単です。

慣性モーメント=質量×半径2(J=M・R2)

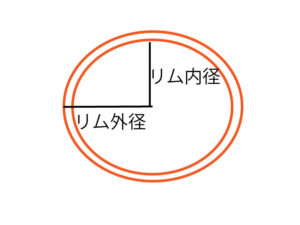

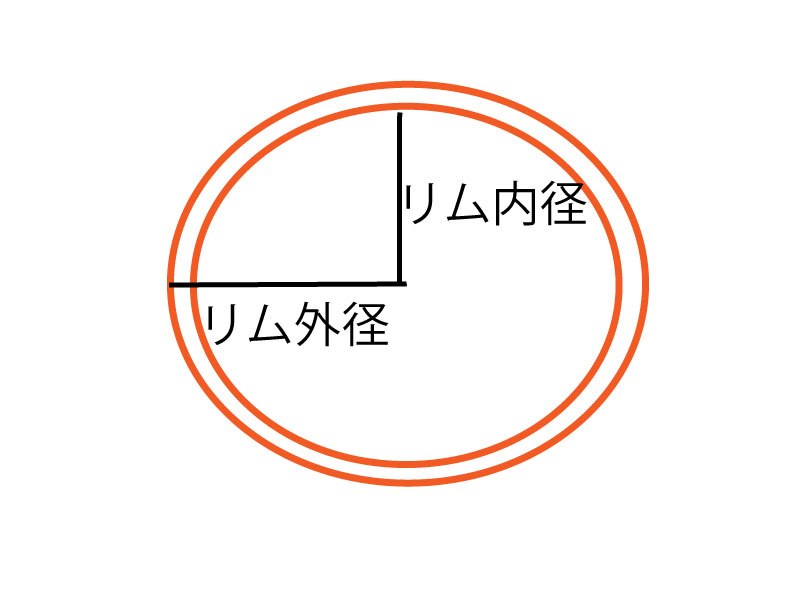

慣性モーメント=1/8×リムの質量×(リムの外径2+リムの内径2)

700cの場合、ビード座直径が622㎜、リム直径が635㎜。

リムハイトとリム重量が分かれば、算出が可能です。

例えばの例ですが、キシリウムのフロントリムは410g、22㎜。

R9100-C24のフロントリムは、385g(+リムテープ18g)、23㎜。

・キシリウム=1/8×410×(0.635×0.635+0.613×0.613)=39.923

・C24=1/8×403×(0.635×0.635+0.612×0.612)=39.180

慣性モーメントが小さいと、ホイールを回転させるために必要なエネルギーが少なくて済む。

けど失速度が高くなる。

こういう計算をすれば、どのホイールがゼロ加速が優れているとか、常に加速が求められるヒルクライムなどで有利なのかなどある程度は出せます。

リムの外周に重りを付けた場合と、内周に付けた場合の比較実験です。

重要な欠点

この計算には実際のホイールとズレる、重要な欠点があります。

というのもこの計算の前提は、ホイールを完全剛体としてみていること。

一切のたわみを認めない、ガッチガチのホイールを想定していることとなるからです。

そんなもん、あるわけねぇなんですよ。

オラの村には電気もねぇ!

東京に出るだなんですよ。

スポーク数、スポークの太さ、スポークの素材、スポークパターン、ハブフランジ幅などで剛性が変わる。

なので上の数字を出してあーだこーだ言っても、それは完全剛体であるという条件付けの元の話なので、大きな意味があるわけでもない。

フロントホイールならまだマシかもしれません。

リアについては、過去にはフレームタッチするほど剛性が低いホイールを出していたメーカー(現存せず)もあるわけですし。

リム重量は確かに大切。

いや、かなり大切。

ですが一つの計算式に捉われてしまうと、その前提が何なのか?をすっかり忘れてしまう結果に陥りかねない。

カンパニョーロのシャマルと、フルクラムのレーシングゼロは兄弟分ですよね。

どちらもリムはほぼ同じで、スポークはアルミで、本数も同じ。

けど剛性は違う。

それがスポークパターンの違い。

ホイールの剛性って、完全剛体と言えるほどではないよね、ということ。

実験室レベルで回すなら別ですが、実走だとなおさらホイールの剛性の影響は無視できなくなってくる。

たぶんこれが分かりやすいのって、手組ホイールじゃないですかね。

全く同じ材料を使っていながらも、組手の力量次第で性格が変わる。

でも同じ材料を使っているなら、慣性モーメントを計算すれば全く同じ値になる。

一つの見方に固執すると

実走ではエアロ効果もありますし、なおさら様々な要素に左右されるのが現実。

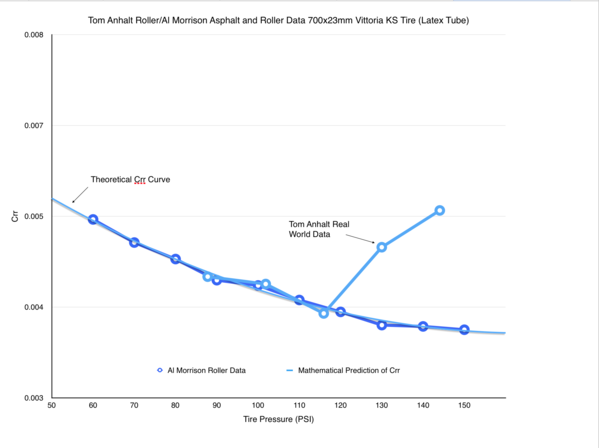

バイシクルローリングレジスタンスという、実験室でタイヤの転がり抵抗を検査しているところは有名ですが、あれも実走とはやはり差が出ます。

あくまでも実験室でのデータであるという前提を見逃すと、実走で発生するロス要素をすっかり見逃してしまう。

タイヤもそう。

23cと25cの比較実験で、25cのほうが転がり抵抗が低いよねというデータはだいぶ前からそれなりに出ています。

けど、あれの前提って、【同じ空気圧ならば】。

23cと25c、同じ空気圧で乗るわけがないので、根本から破綻している。

けど実走でいうなら、インピーダンスロスも考慮すれば、恐らく25cのほうが有利です。

数字系の怖いところって、何か科学的であるかのような錯覚に陥るリスクがある点。

数字を出した前提は何なのか?実験で考慮されなかったほかの要素は何なのか?まで考えないと、数字が全てと誤解する。

何でもそうなんですが、一つの視点からズバット言い切ってしまったほうが、なんか説得力がある雰囲気が出るんですよ。

ある種、強烈な信者獲得にはベストとも言える。

自由力というあるパーツにしてもそうなんですが、シリコンの反発でペダリングを助けることになっている。

けど踏み込んだ時にシリコンを圧縮するロスが生じるわけで、エネルギー保存の法則を知っていれば効果は限定的なんだろうなと理解できる。

実際乗ってみても・・・イマイチでしたよ。

だからあんまりアレについて書きたくないんだよなぁ・・・

昨年、コロナ対策にイソジンが効く!という話から買い占めが殺到した件もそうなんですが、ヨードって細胞傷害性があるよね、とか、一時的に口の中を殺菌しているだけで、その直後にPCRすれば陰性率が高まるよね、というだけの話。

買い占めしていた人を見ると、バカなんじゃないかとすら思います。

ちょっとニュアンスは変わりますが、電動キックボードの実証実験の報道もそう。

当初の実験は、①特定レンタル事業者のモノ、②期間限定の実験、③時速20キロまでしか出ない、この3要素を満たしているものを自転車レーン走行可能にしてました。

3要素が大切なのに、3つ全て見逃して意味不明な批判している人とかまでいる時代。

情報を読み取る力って大切。

情報発信者がモラルを持って発信するならいいですが、そうではないと公言するケースすらありますし。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

![TIME(タイム) アイクリック クリート iclic cleat V2 (iclic、iclic2、xpresso、XPRO用) T2GB012 [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/41UDPQ18hTL._SL200_.jpg)

コメント

高はしです。

最近のホイールは、考慮すべき要素が多すぎるのですよ、たぶん。

決戦タイヤはクレメンクリテかビットリアコルサのCG/CXの三択、ハブもカンパかデュラかシュパーブの三択、となると、リム重量とスポーク数くらいしか検討要素がない時代がありました。

そんな頃は、練習用のタイヤ(パナの330とか)、マビックスポーツの400g超36Hリムから32H、340gくらいに履き替えたときの開放感たるや・・・。一方、「一発勝負!」と28Hのフィアメ金ラベル(280g)にしたときの不安と頼りなさとは、「軽さが全てじゃないんだ〜」と感じました。

現代は、カーボンホイールが定着してきたので、リム構造で剛性を設計しやすくなっているはずなので、なおさら「見た目」からは分かりにくくなっているはずですよね。なんか、普遍的な指標があるといいのですが・・・

コメントありがとうございます。

普遍的な指標・・・たぶん無理ではないかと考えます。

数字で空力、剛性、慣性モーメント、重量などは出せますが、それぞれがどの程度影響しあうのかについては数値化出来ないでしょうし。

何が一番支配的で、どの程度支配的なのかが不明な以上は、乗って確かめるしかないんでしょうね。