先日書いた記事についてコメントを頂いたのですが。

「又」の意味知ってるか?歩行者「等」における法律なのだから、2条がどうのとお前がウダウダ喚いても車側の一時停止の義務は歩行者と自転車に適用されるんだわ。

車には甘く、自転車に厳しいのはお前じゃねえか、数キロの鉄と1トンの鉄の塊の違いすら分からんとかもはや只のキチガイだろタヒんどけ犯罪者。

法律の言葉すら分からんなら、人殺す前に首吊ってタヒんでくれ保身糞車。

香ばしいですねw

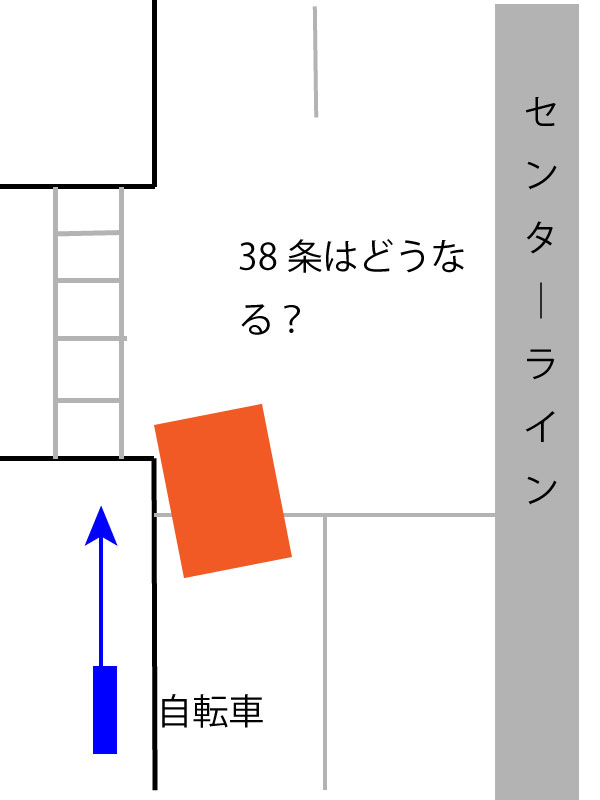

なぜこういう読み方になるのかというと

道交法38条は横断歩道を渡る(渡ろうとする)自転車については適用外ですが、主な根拠はこちら。

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

自転車は歩道を通行しているときでも、歩行者扱いではなく軽車両(自転車)であることには変わりないので、上記を総合すると横断歩道を通行しようとする自転車については38条の優先権はない、と解釈せざるを得ないわけです。

38条だけ見ていると意味が分からないと思いますよ。

他の条文と総合して判断しないと、全く意味が分からなくなる。

平成20年の施行令改正で、人の形をした信号機によって普通自転車が横断歩道を通行できることになりましたが、あくまでも【できる】という表現のみで、これは単に歩道を通行する自転車が、横断歩道用の信号機に従っていい根拠が無かったので、歩行者用信号機でも進んでもいいですよ、ということを決めただけのこと。

【できる】ということが優先権を変える効力はない。

特に25条の2で車両の横断方法について規定されていることや、63条の6で自転車の横断方法についての絶対的優先権を定めていることからも、明らかなこと。

ここまでで理解できないようでしたら、判例を挙げておきます。

38条については、横断歩道を通行する自転車について認めたとされる判例もあるんですが(調べた限りでは全部1審判決)、すぐ下の福岡高裁の判例など上位審では否定されています。

もし横断歩道を渡ろうとする自転車に38条による絶対的優先権があるとしたら、事故が起きた場合には0:100になるはずですが、そんな判例は聞いたことが無いですね。

当裁判所の判断

控訴人らは、Aが本件横断歩道手前で一度自転車から降りた後、再び自転車に乗って横断しているところ、自転車に乗らずにそのまま自転車を押して横断した場合(横断歩道を横断中の歩行者と扱われる。)とではわずかな差しかなく、また、被控訴人は、横断歩道の手前で大幅に減速する義務及び一時停止すべき義務(道路交通法38条1項)があるにもかかわらず、減速せずに進行していること、本件事故現場が商店街の道路であること等に照らせば、Aの過失は0パーセントと評価すべきである旨主張する。

しかし道路交通法は歩行者と軽車両である自転車を明確に区別しており、自転車を押して歩いている者は、歩行者とみなして歩行者と同様の保護を与えている。(同法2条3項)のに対し、自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。

また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず、むしろ、本件の場合、Aは、優先道路である本件道路進行車両の進行妨害禁止義務を負う(同法36条2項)ことからすると、過失相殺の判断にあたっては、原判決判示のとおり、自転車が横断歩道上を通行する際は、車両等が他の歩行者と同様に注意を向けてくれるものと期待されることが通常であることの限度で考慮するのが相当である。

さらに、一般に、交差道路の車両の通行量が多いことにより交差点を通過する車両の注意義務が加重されるとは解されないことからすると、本件事故現場が商店街の道路で横断自転車の通行量が多かったとしても、それにより被控訴人の注意義務が加重されると解するのは疑問である。この点を措くとしても、本件道路は、車道の両側に約2メートル幅の歩道(一部は路側帯)が整備された全幅が12メートルを超える片側1車線(一部は2車線)の県道であり、車両の交通量も比較的多いこと等を考えると、幹線道路に近い道路であるというべきであって、通常の信号機による交通整理の行われていない交差点における交差道路からの進入車両等に対する注意以上に、特に横断自転車等の動向に注意して自動車を運転すべき商店街の道路とはいえない。

平成30年1月18日 福岡高裁

当裁判所の判断

控訴人は、本件事故は、同人が横断歩道を横断中に発生したものである旨主張する。

自動車が横断歩道に接近する場合、その運転者には、横断歩道によりその進路の前方を横断する歩行者があるときは、その通行を妨害してはならない義務が生じているが(道路交通法38条)、自転車横断帯ではない横断歩道を通行する自転車について、歩行者と全く同じ扱いをすることはできないと解される。したがって、控訴人が自転車に乗って横断歩道を横断中であったことをもって、本件事故につき控訴人に過失が無いということはできない。

平成30年2月16日 大阪高裁

同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。

引用:交通事故 事件捜査〜過失認定と実況見分

引用:https://xn--3kq2bv26fdtdbmz27pkkh.cc/%E9%81%8E%E5%A4%B1%E5%89%B2%E5%90%88/crosswalk/

原告は、横断歩道における車両の一時停止義務違反及び通行妨害禁止義務(道路交通法38条後段)を理由に、横断歩道上を横断する者には横断歩道上に接近してくる車両の動向を十分確認して横断を続行するか否かを決すべき注意義務はないなどと主張するが、自転車に乗って横断歩道を横断する者には道路交通法38条1項後段は適用されないと解すべきであり、原告自転車に横断歩道を横断する者と同様の保護を与えることはできないから、原告の上記主張は採用できない。

平成23年10月24日 東京地裁

一応、横断歩道を渡ろうとする自転車に対して38条の義務を認めているとされる民事の判例もあるんですが、前に判例の読み方を理解しているとは思えない人に指摘されましたね。

この人は判例の読み方をわかっていないようなので、判例があれば絶対性があるとでも思っているのかわかりませんが。

この方が挙げた判例、それ以前に高裁で否定されているのでさほど意味があるわけではないんですよね。

まあ、ちょっとこの方の理解力では厳しい。

18条1項の静岡地裁の判例も意味を理解していないようだし、20条1項の最高裁判例も理解できないようなレベルなので。

勘違いしやすいポイント

横断歩道を渡ろうとする自転車について、38条の絶対的優先権が無いわけですが、車道を通行する車と横断歩道を渡っている自転車が事故を起こした場合、基本的には自転車の運転者が大怪我をしたり死亡します。

この場合、自動車運転処罰法により過失運転致死傷罪に問われます。

また民事でも、車道を通行する車のほうが過失は大きくなります。

結構勘違いしやすいポイントなんですが、道交法の優先権が無くとも、弱者保護の概念がある上に、事故で怪我をさせたり死亡させるとそれ自体は過失なんです。

自動車運転処罰法における過失(注意義務)と、道路交通法の義務違反が同じではない。

民事の場合、民法709条による過失があったかどうかを争うわけですが、道交法の義務違反よりも民法の過失は広い概念なので、どうしてもこうなる。

要は道交法の優先権が無いにしろ、実際に既に横断開始している自転車に対して車が衝突すれば、そこには事故回避義務があるわけです。

もちろん、横断歩道の信号機が赤の場合は除きます。

凄ーく疑問なんですが、

車にも厳しく、自転車にも厳しく見ている話は書いたつもりなんですが、どちらかというと自転車に対しては厳しく見ています。

理由ですが、一応これでも自転車乗りという立場。

自転車乗りが関わる事故が起こった場合に、どうしても自転車乗りの立場としては自転車を擁護しようと見る傾向が強いと思っているのですが(ネット上では特に)、いいものはいい、ダメなものはダメ、としっかりみて判断したいので、同じ自転車乗りという立場での根拠のない擁護にならないようにしたいから。

同じ自転車乗りとしては自転車をかばいたくなる気持ちってどこかに出そうですが、あくまでも冷静に法の適用を考えたいというだけのことです。

なのでやや自転車には厳しく見るくらいでバランスが取れるかなと思うのですが、根拠がなく自転車に対して厳しく見ることは厳に慎むのは当たり前。

これは車に対しても同じです。

ちょっと話が変わりますが、私の基本的なスタンスって、どんな事象であっても、OKとNGを明確にしたいと考えています。

根拠がない擁護はしない。

で、以前あったケースなんですが、Aという意見とBという意見があって、どっちが正しいか?と聞かれたので、事実認定と法解釈からAでしょうという話を書いたことがあります。

そうしたら頭がおかしい人から、Aの関係者だと認定され、大変な被害を被ったことがあります。

その程度の見方しかできない人、としか思いませんし、敵と味方以外には存在しないのか?というところでは本当のアホなんだろうなと推測せざるを得ないですが、自転車乗りって根拠がなく自転車を擁護してみたり、車のドライバーは根拠がなく車の擁護をしようとすることがある。

どうしても自分の立場に有利な方に結論を導きたい人もいるんだなぁと思うわけです。

個人的にはそんな立場はどうでもよくて、自転車が悪いケースはあるし、車が悪いケースもあるし、両者が悪いケースもある。

自転車には悪い点が無いのに、根拠がなく自転車を非難したいだけの人もいるし、車のケースでも同様なことはある。

そういうのに対し、立場は関係なくきちんと根拠を以って評価したいと思ってます。

自転車乗りの立場が強すぎると、根拠がないにもかかわらず自転車を擁護してしまったりするケースもよく見かけますが、それで社会が良くなるとは思いませんし。

悪いものは悪い、いいものはいいと評価しないといけない。

けどそれが出来ない人が普通にいる。

けどまあ、

法律の言葉すら分からんなら、人殺す前に首吊ってタヒんでくれ保身糞車。

とのお言葉を頂きましたので、そうするしかないんでしょうねw

3名の原告らそれぞれに「死ね」を意味する『氏ね!!』との文言を付するほか、原告を『ゴミX社』の省略形である『ゴミX』と表現した上、『つぶれろ(倒産しろ)』を意味する『粒れろ!!』との文言を付するものであることが認められる

東京地裁 平成23年1月11日

本件記事1後段の記載に照らせば、上記3名は死亡すべきであり、原告は倒産すべきである旨の意見ないし論評を、本件スレッド上の他の書込みにおいて摘示された各事実を前提として表明するものであり、上記3名に関する記載を含めて原告それ自体を誹謗、中傷し、その社会的評価を低下させるものであると認められる。

東京地裁 平成23年1月11日

口汚い侮辱的な表現を用いて原告を誹謗、中傷するものであるから、私的な嫌がらせ目的から出たものであり、専ら公益を図る目的に出たものではなく、意見ないし論評としての域を逸脱しているものと認められる

東京地裁 平成23年1月11日

タヒんどけ犯罪者、だそうですが、東京地裁の判例に従うならば、私は死亡すべきであって、誹謗中傷であることが認められるみたいですw

法律論をしたいのか、法律論よりも誹謗中傷したいのかは明らか、ですね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント