電動キックボード(特定小型原付自転車)に関する道路交通法改正案が出てますが、ぶっちゃけていうとわかりづらい。

後付けでいろいろ足していくことも、あんまり好ましくないような。

特定小型原付自転車の歩道通行

これについての改正案は、以前書いた通り。

(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)

第十七条の二

特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。一 歩道等を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること。

二 前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。

三 前二号に規定するもののほか、車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。

2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

(罰則第二項については第百二十一条第一項第八号)

つまり、歩道通行の要件は以下の通り。

②リミッターによる制御がついていることや、車体の大きさ制限(改正案17条の2第1項2号、3号)

③道路標識により「特定小型原動機付自転車通行可」が示された歩道(改正案17条の2第1項)

自転車の歩道通行と違う点は、自転車の場合は「危険防止のためやむを得ない場合」には道路標識に関わらず歩道通行可能じゃないですか。

電動キックボードは、そのような条件がないため、道路標識により「特定小型原動機付自転車通行可」が示された歩道に限定されます。

ちなみに報道を見ると、新たに道路標識により「特定小型原動機付自転車通行可」を補助標識で示すようなことが書いてある。

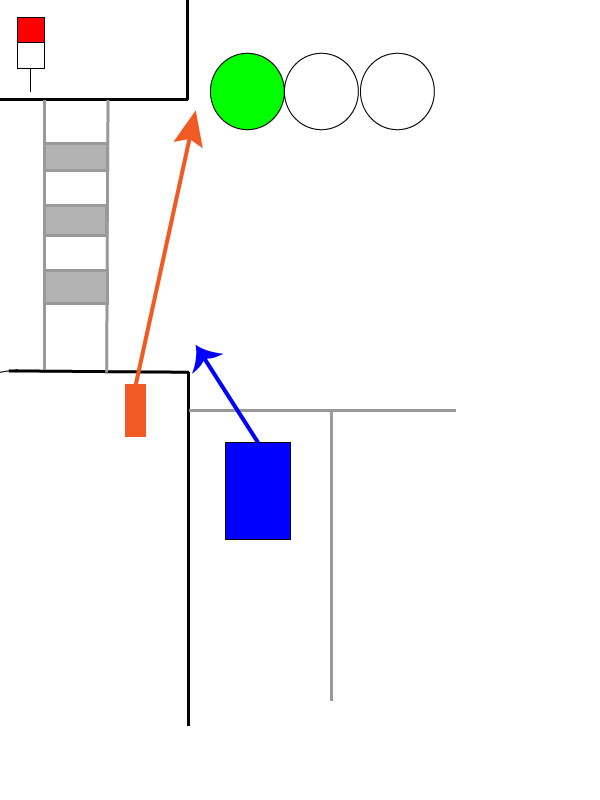

つまりはこの標識に、

「自転車通行可」のほか、「特定小型原付自転車通行可」も加えるのか?

新しく補助標識を設置するのは無駄金だからさ、「自転車通行可」の意味を標識令でコントロールした方がいいと思う。

でも、「自転車通行可」の歩道でも、全てを「特定小型原付自転車通行可」にするわけではない?のか?

まあ、自転車感覚で乗り回すキチガイ様が大量発生すると、「通行可」ではない歩道を乗り回す奴は出てくるでしょうけど、青切符対応になるため取り締まり自体はしやすいはず。

道路交通法から「軽車両」という表記が激減する

改正道路交通法では、特定小型原付自転車は軽車両に近いものになります。

そのため、こんな感じにされている。

第十八条

車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りではない。

18条1項以下では、軽車両と特定小型原付自転車を合わせて「特定小型原動機付自転車等」とまとられてます。

その影響で、例えば34条3項はこんな感じになる。

後から登場した割には「軽車両等」ではなく「特定小型原付自転車等」というのは、許しがたい暴挙ですよね笑。

いや、ぶっちゃけどうでもいいですが。

後から登場したくせに、何様なんですかね。(冗談です)

通行位置、右左折方法などは自転車と同じです。

二段階右折になります。

路側帯も自転車道も通行可能で、普通自転車専用通行帯は通行義務あり。

16歳未満は禁止

報道にも出ているように、特定小型原付自転車は16歳未満は禁止。

第六十四条の二

十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。

2 何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。

(罰則第一項については第百十八条第一項第二号第二項については第百十八条第一項第三号)

16歳未満が特定小型原付自転車に乗ることは禁止。

2項では、いわゆる幇助犯に対する規制もあるため、軽い気持ちで乗らせたバカ親や、ちゃんと確認せず販売した店なども罰則があります。

罰則が6月以下の懲役又は10万以下の罰金。

あと、違反を繰り返した場合には違反者講習あり。

第百八条の三の五

公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「特定小型原動機付自転車危険行為」という。)を反復してした者が、更に特定小型原動機付自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(次条において「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。

まああとは、ジャパンが大好き「努力義務」として、販売店に対しても規定があります。

第百八条の三十二の四

特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡(新設)すことを業とする者は、当該特定小型原動機付自転車の購入者又は利用者に対し、交通安全教育指針に従つて特定小型原動機付自転車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。

努力義務なので、罰則はありません。

まあ、平たくいうと、

まあ、気持ちの問題に近いものかと。

せっかくなら、「ちゃんとやってない事業者は罰則な」くらいの義務にしたほうが面白いのに。

ちゃんと安全教育などをしてない事業者は、1000万以下の罰金くらいの強気な姿勢にしてみたらどうだろう?

怖くて通販じゃ売れなくなりそうな気がする。

ヘルメットは同じく努力義務です。

努力義務、なんか好きになれないのですが、「国としては推奨したけど、あとは知らん!」みたいな話ですからね。

結局のところ

自転車は今も無法地帯みたいになり逆走や信号無視のオンパレードになってますが、電動キックボードは青切符にした点だけは評価できます。

青切符は「切りやすい」。

赤切符は、何かと面倒なので切りにくいし。

ちなみに38条1項の横断歩行者等妨害については、変更なし。

恐らく横断歩道を通行すること自体は禁止ではないと思われますが、自転車と同じく保護対象ではありません。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント