こちらについて質問を頂きました。

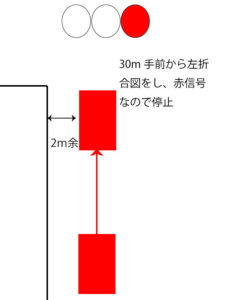

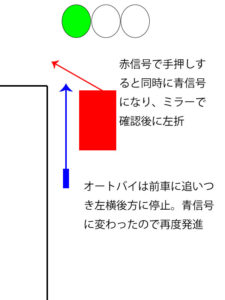

自転車で帰宅途中、巻き込み事故になりそうな瞬間があった。信号待ちで前方に止まっているメルセデス・ベンツの白のSUV。信号手前で青になって、自転車の僕は減速して交差点に侵入。クルマは左折と同時にウインカー出して、自転車を被せるように曲がっていった。自転車のスピード出てたら接触してた。 pic.twitter.com/mQAgC3GFrC

— Tatsuya Skywalker (@TatsuyaSkywlkr) January 12, 2023

厳密に解釈すれば違反です。

道路交通法の矛盾

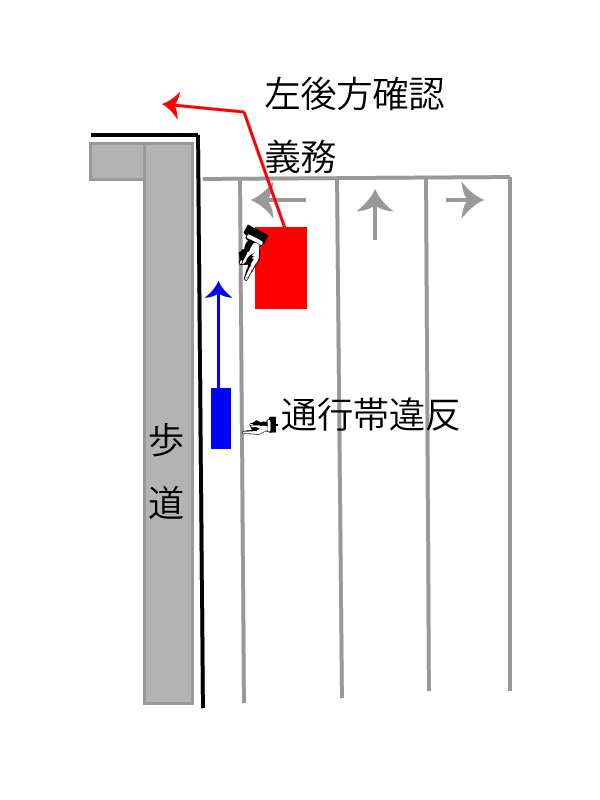

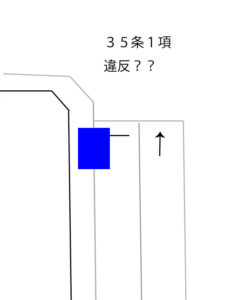

この場合、路面に「進行方向別通行区分」があるので、軽車両は第一通行帯を通行する義務が生じます(20条1項)。

進行方向別通行区分は車両通行帯の上乗せ規制なので、少なくとも交差点手前(一般的には30~50m)は車両通行帯。

ただまあ、こんなモンは取締りの対象にはなりません。

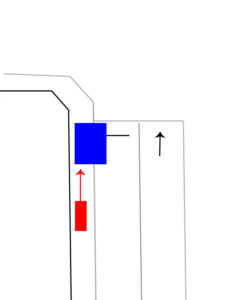

けどまあ、Twitter動画について「もっと左側端に寄せろ」とかいう人は多いじゃないですか。

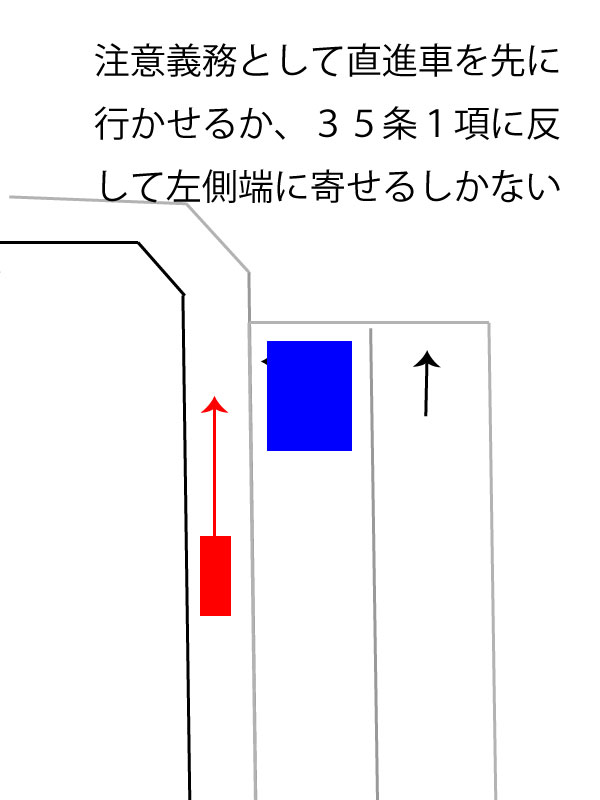

35条1項は34条1項を排除して「左折レーンの中にいろ」という規定なので、もっと左側端に寄る義務なんて道路交通法上は存在しない。

合図不履行(遅い)と左折前左後方確認を怠っている点を糾弾するならわかるけど、義務がないことをやれというのはイマイチ理解に苦しむし、左側端に寄せたら「道路交通法上は」違反ですから、違反しろ!という謎状態になる。

これについては道路交通法のバグだとしか思ってないのですが、結局のところ、

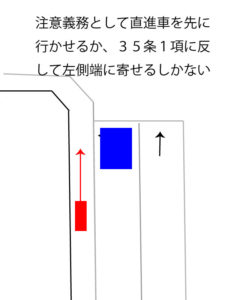

②左側車両を先に行かせる

自転車は道路交通法違反を犯して進行しているのに優先になるのか?という問題はありますが、「道路交通法上は」優先権がない。

けど安全運転義務や自動車運転処罰法5条がいうところの「自動車の運転上必要な注意」から、結局は自転車を先に行かせるしかない。

仮に左側端まで寄せて35条1項に違反しても、そんなもんに違反を取る警察官はいないでしょう。

けど、ちょっと思うのですが。

左側端に寄せろ!というのは、言い換えれば「道路交通法に違反しろ」というのと同じ。

そこ自体が非難するポイントにはなり得なくて、合図の遅さや確認義務の問題でしかないのよね。

道路交通法上は。

けど、人間なんて勝手だよね。

あるときは「道路交通法を守れ!」と批判し、あるときは「道路交通法に違反しろ!」と批判する。

何が悪いのか考えるに、法律が悪いんだろうな。

あまり深いことはヌキにして

そもそもなんですが、明らかに車両通行帯がある進行方向別通行区分の場所において、

車両通行帯最外側線の外側に「自転車ナビライン」があるなんてザラ。

なので行政側としても、一般道における車両通行帯最外側線なんて規制対象とは考えてないでしょう。

あるときは「道路交通法を守れ!」と非難され、あるときは「道路交通法に違反しろ!」と非難される。

個人的には馬鹿馬鹿しい話としか思いませんが、道路交通法が道路上の全てではないことの表れなのかもしれません。

違反車両をケアする必要性

通行帯違反をする自転車を予測してケアする必要があるのか?と質問されたことがありますが、それこそが安全運転義務(道路交通法70条)や自動車運転処罰法5条でいう「自動車の運転上必要な注意」の規定。

もちろん、違反する自転車だろうと予測して事故を回避する義務が生じます。

通行帯違反してスルスルと前に来た自転車を優先する義務はありませんが、事故回避義務を果たすなら優先せざるを得ないわけですから。

優先権がないことと、事故回避義務は別問題。

結論としては、自転車については厳密に言えば違反ですが、そんなもんは取締り対象にはなり得ません。

ただまあ、Twitter動画を見ると非難すべきポイントが的外れな方々が多く、あるときは「道路交通法を守れ!」、あるときは「道路交通法に違反しろ!」みたいな矛盾を語っているようにしか見えないのです。

正当な批判をするならまだしも。

ついでに

古い判例にこういうのがあります。

なぜならば、左折の方向指示をしたからといつて、後ろから進入してくる直進車両や左折車両が交差点に進入するのを防ぐことができないばかりでなく、後進してきた軽車両等か被告人車両の左側から進めの信号に従つて直進しもしくは左折することは交通法規上なんらさまたげないところであり、この場合はむしろ被告人車両のほうでまず左側の車両に道を譲るべきものと解されるからである。

昭和46年2月8日 東京高裁

ここだけ切り取る人ってたまにいるけど、一方ではこういう判例もある。

本件のように、技術的に道路左端に寄つて進行することが困難なため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入りこむおそれがある場合にも、道路交通法規所定の左折の合図をし、かつ、できる限り道路の左側に寄つて徐行をし、更に後写鏡を見て後続車両の有無を確認したうえ左折を開始すれば足り、それ以上に、たとえば、車両の右側にある運転席を離れて車体の左側に寄り、その側窓から首を出す等して左後方のいわゆる死角にある他車両の有無を確認するまでの義務があるとは解せられない

昭和45年3月31日 最高裁判所第三小法廷

一見すると両判決は真逆、矛盾しているように見える。

| 昭和45年3月31日 最高裁判所第三小法廷 | 昭和46年2月8日 東京高裁 | |

| 左折車左側端の空き具合 | 2m | 1m |

| 2輪車の左側追い抜き | 違反 | 合法 |

一見すると矛盾している。

なお、どちらも大型車なので34条1項でいうところの「できる限り左側端に寄って」は満たしてます。

「できる限り」なので技術的に無理ならしょうがない。

さて、この矛盾は当然昭和46年2月8日 東京高裁判決の中でも問題にされている。

この点に関しては、昭和43年(あ)第483号同45年3月31日最高裁判所第三小法廷判決が、本件ときわめて類似した事案において、「本件のように技術的に道路左端に寄つて進行することが困難なため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入りこむおそれがある場合にも、道路交通法規所定の左折の合図をし、かつ、できる限り道路の左側に寄つて徐行をし、更に後写鏡を見て後続車両の有無を確認したうえ左折を開始すれば足り、それ以上に、たとえば、車両の右側にある運転席を離れて車体の左側に寄り、その側窓から首を出す等して左後方のいわゆる死角にある他車両の有無を確認するまでの義務があるとは解せられない」として一、二審の有罪判決を破棄し、無罪を言い渡しているところである。そこで右判例の事案における事実関係と本件の事実関係と対比検討してみると、前者は車幅1.65mの普通貨物自動車であるのに対し、後者は2.46mの車幅を有する前記のような長大かつ車高の高い大型貨物自動車であるから、したがつて死角の大きさにも著しい相違があると推測されること、前者は信号まちのため瞬時停止したに過ぎないのに対し、後者は信号まちのため約30秒間停止したものであるから、その間に後進の軽車両等が進入してくる可能性はより大きいといえること、したがつてバツクミラーによつて後ろから進入してくる軽車両等を死角に達するまでに発見して適切な措置をとる必要性がより大きいことにおいて事実関係に差異があると認められる。そして、以上の諸点と、本件のような長大な車両と軽車両とが同じ路面を通行する場合において、両者が接触すれば被害を被むるのは必らず軽車両側であることに思いをいたせば、本件の場合長大かつ死角の大きい車両の運転者に死角に入る以前において他の車両を発見する業務上の注意義務を課することは、公平の観念に照らしても均衡を失するものとはいえず、所論いわゆる信頼の原則に副わないものではなく、また前記第三小法廷の判例に反するものでもないと判断される。したがつて、原判決が安全確認の義務を怠つたとする判断は結局正当であるから、この点の論旨は理由がない。

昭和46年2月8日 東京高裁

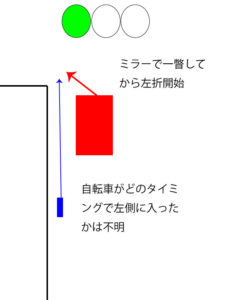

死角の大きさと赤信号の停止時間の差を理由にしています。

○昭和45年3月31日 最高裁判所第三小法廷

○昭和46年2月8日 東京高裁

| 最高裁 | 東京高裁 | |

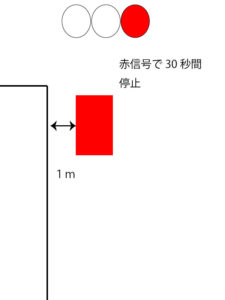

| 赤信号の停止時間 | 一瞬のみ | 30秒 |

| 左側端の空き具合 | 2m | 1m |

左側端が空いていたら必ず左側追い抜きが正当化されるわけではないので、切り取ると誤解を生むんだよね。

たまたまある状況ではOK、たまたまある状況ではNGと状況次第なので。

前提が違うと結果まで違うので、判例から切り取るときは要注意なんですが、判決文全文読めばわかるかと。

本当に不思議だなぁと感じる部分があるのですが、詳しくは書きません笑。

アホが判例を持ち出すと、アホを制する効果くらいはあるんでしょうね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント