先日書いたこちらなんですが、

ちょっと。

どういう読み方したの

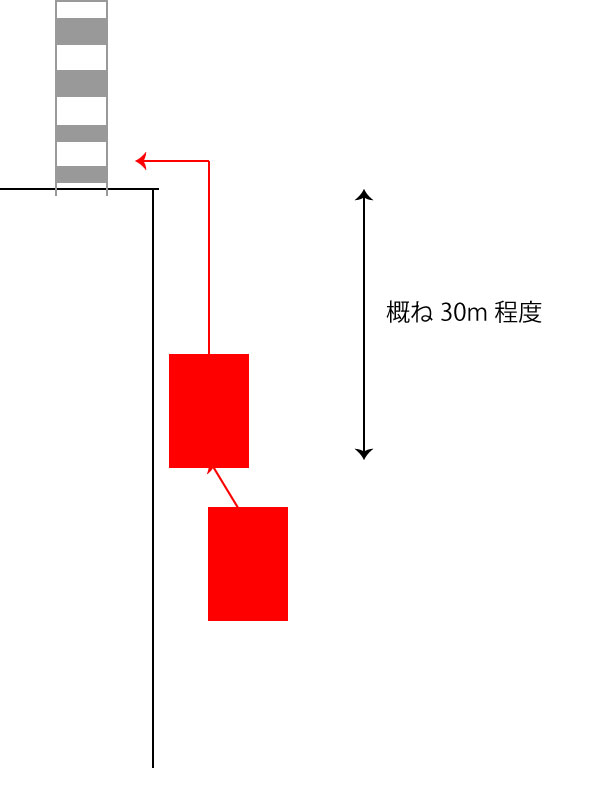

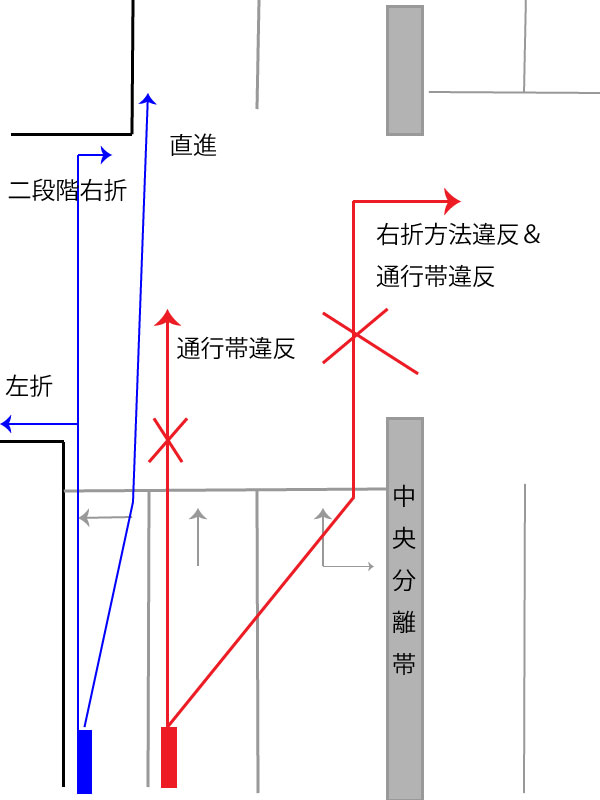

えーと、当該記事は「物理的に左側端に寄りきれない大型車の左折」について書いたモノ。

運転免許試験の左側端に寄せる基準を送ってきた方がいたのですが、それは普通車の話。

序盤に

これが問題になるのは物理的に左側端寄れない大型車のケースになりますが

と書いた通り。

ところで、物理的に左側端に寄りきれない(左側端が空く)大型車が左折する際に、左折動作自体に合図車妨害から信頼の原則を認めた判例は

○大阪高裁 昭和50年11月13日

○最高裁判所第三小法廷 昭和45年3月31日

○最高裁判所日第二小法廷 昭和46年6月25日

○旭川地裁 昭和44年10月9日

など多数あり、合図車妨害ではなく進路変更禁止違反(現行26条の2第2項)が適用されるとした判例としては、

○最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月6日

○東京高裁 昭和46年2月8日

などがあります。

全て大型車のケース。

なぜ左折動作自体に合図車妨害から信頼の原則を認めたのかについては、この文章が意味するところを理解しないとわからんと思う。

誰に、いつ、義務を課したのか。

なお当たり前の話として左側端に寄ることが物理的に可能な普通車が左折する場合、左折動作自体に合図車妨害の原理は働きません。

理由は様々な判例で示されたように、左側端に寄っているなら既に2輪車が入り込む余地はなく、しかも優先規定の大原則「適法通行者が優先」なので、寄れるのに寄らなかったことに優先が働く余地がない。

そもそも、普通車の話なんてしてないのですよ。。。

道路交通法34条5項(※現行6項)は左折車が適式な左折合図をしている場合には、後行車は先行車の左折を妨げてはならない旨規定しているのであつて(検察官は、左折車が道路左側に寄らないで左折しようとする場合には道路交通法34条5項(※現行6項)の規定の適用がないと主張するが、同条1項が交差点の状況に照らし可能な範囲において道路左側に寄ることを要求しているところからすれば、道路左側に寄つてから左折し得る状況にあつたのに拘らずこれをしないで左折した場合に右規定の適用がないとするのは格別これが不可能な場合についてまで、右規定の適用がないとすることは誤まりといわなければならない。)

旭川地裁 昭和44年10月9日

普通車が寄れる余地があるのに寄らなかった場合はこちら。

なぜ大型車の左折動作に合図車妨害から信頼の原則を認めた判例が多数あるのかについては、34条6項の規定がいつ、誰に働くかを考えればわかると思うけど、他に質問を頂いた件と関係するのでそちらを後日解説します。

「義務」はいつ?誰に?と考えればわかるような気がするけど、義務が発生することと、違反が成立することの違いなのかな。

そして大型車の場合の左折動作自体に合図車妨害が働かないとした場合、多数の判例と整合性が取れないことになりますが…そのあたりをどう考えているのか不思議だし、東京高裁 昭和46年2月8日判決のように最高裁判例との整合性を問題にしているのはなぜなのか?も全く意味がわからないことになりますが。

けど、物理的に左側端に寄りきれない大型車の話をしているのに、普通車の基準を持ってくるのはさすがに勘弁。

具体的なケーススタディーしてあげた方が分かりやすいのかな。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント