こちらの記事にご意見を頂きました。

第63条の7第1項(自転車横断帯のある交差点の通行方法)には、「第十七条第四項、…の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。」とあります。(第17条第4項は左側部分通行の規定)

もし自転車横断帯の通行義務に忠実に従う場合、右側にのみ自転車横断帯がある交差点を直進したい時は、進路変更や横断などによって道路の右側へ移り、当該自転車横断帯を通過後に左側端/第1車両通行帯へ戻るという通行方法をとらなければならないのでしょうか。また上記の場合で、第18条第1項(左側端寄り通行)及び第20条第1項(第1車両通行帯)の効力は残るのでしょうか。

(私自身は、第63条の4(普通自転車の歩道通行)の規定で除かれているのが第17条第1項(車道通行)の規定のみであることなどから、第17条第4項を無効にすると第18条第1項及び第20条第1項も自動的に無効になると考えていますが……)

これについて。

Contents

63条の7第1項の解釈

第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

確かに17条4項(左側通行義務)にかかわらず自転車横断帯を通行せよとあります。

ちょっと話を変えます。

歩行者の規定にこれがありますが、

第十二条 歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

この規定なんですが、付近とはおおよそ30~50m程度と言われます。

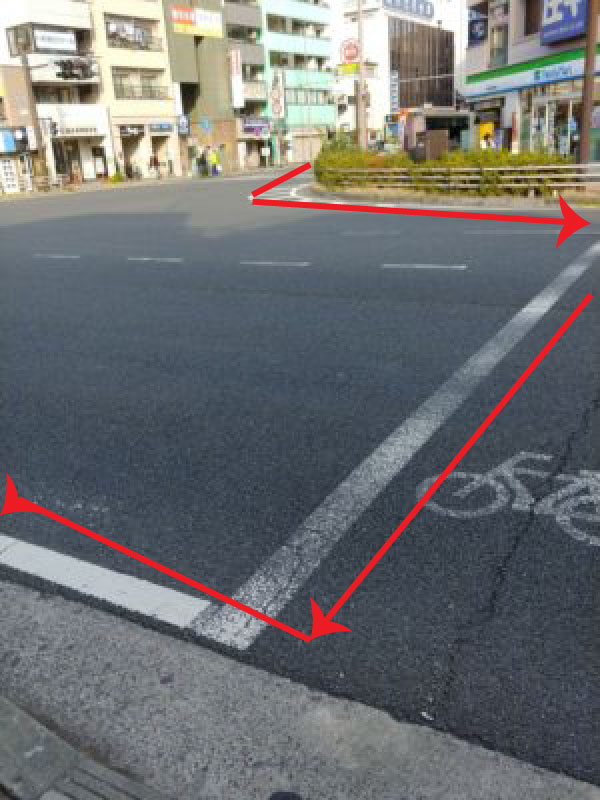

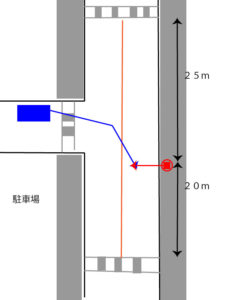

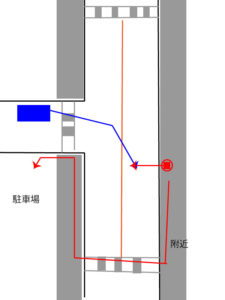

その上でこのような場合。

北側横断歩道、南側横断歩道、ともに12条1項でいう「付近」と言えるでしょうか?

実はこれ、こういう解釈になる。

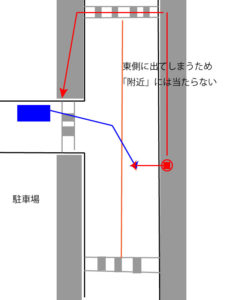

北側の横断歩道は、被害者が南北道路を横断する前にいた南北道路の東側の歩道から西側の歩道に向かう横断歩道であるという点では、歩行者が横断しようとする道路にある横断歩道であるかのようであるが、本件現場が本件丁字路交差点の南側にあり、北側の交差点が本件丁字路交差点の北側にあることから、北側の横断歩道を横断すると、被害者が南北道路を横断して向かおうとしていた南北道路の西側とは、東西道路をはさんで反対側(東西道路の北側)に出てしまう(そこから三原市役所の駐車場に行くには、今度は東西道路の横断歩道を横断しなければならない。)のであるから、横断しようとする道路にある横断歩道には該当しないというべきであり、北側の横断歩道のみを基準にした場合は、本件事故現場は、道路交通法12条1項にいう「横断歩道のある場所の附近」に該当しないというべきである。

名古屋地裁 平成21年9月11日

この歩行者が行きたかった先は駐車場。

南側横断歩道を基準にすると、歩行者が横断するのは一回。

北側横断歩道を基準にすると、歩行者が横断するのは二回になる。

このような解釈になるのは、あくまでも「横断」という行為は危険を伴うものであって、横断回数が少なくなるように考えた上で「付近」に該当するかを決めます。

個人的にはこの考え方には若干疑問がありますが、それは置いておきます。

これだと横断回数が三回になり不合理ですし、そこまで求めているとは思いません。

じゃあなぜ「17条4項にかかわらず」としているかですが、

歩道→自転車横断帯に進行する自転車は「横断」だと思いますが、見方によっては「交差点を通行」でもあるので、画像の向きに進むことが逆走と捉える余地があるからなんじゃないかと。

道路右側の歩道→自転車横断帯に進行することを「交差点内の逆走」と捉える余地があるし、そもそも自転車横断帯の規定が作られた昭和53年時点では路側帯の右側通行は違反ではありませんでした。

交差点の範囲には路側帯を含むし、「17条4項にかかわらず」としないと右側路側帯→自転車横断帯に進行することが交差点内逆走と捉える余地があるからわざわざ「17条4項にかかわらず」としているんじゃないかと思うので、わざわざ右側に横断してまで自転車横断帯を通行せよという意味ではないと思います。

なお、当該規定が新設された昭和53年の警察庁の解説はこちら。

「第17条第4項、第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず」とは、自転車が交差点又はその付近にある自転車横断帯を進行する限りにおいて、左側通行並びに左折及び右折の方法に従わなくてもいいという意味である。これは、本条の規定により自転車横断帯を進行することが、これらの規定に違反することになる場合があるので、その調整を図ったものである。なお交差点において左折又は右折する場合の徐行義務は、本条の規定によって免除されないものと解する。

「特集 改正道路交通法解説」(警察庁交通局)、月刊交通、昭和53年9月、東京法令出版

ということなので、わざわざ右側にある自転車横断帯を通行せよという意味ではないですね。

ついでに、恐ろしい記述を見つけました笑。

63条の7第2項には「普通自転車の交差点進入禁止」が規定されてます。

これについての警察庁の解説が、ちょっと驚きます。

第2項の違反は、この道路標示を越えて当該交差点に入ったときに成立する。したがって、道路標示を越えずに回り込んで交差点に入れば違反は成立しないが、そのような場合は通常、他の条の違反(通行区分違反等)になることが多いと思われる。

「特集 改正道路交通法解説」(警察庁交通局)、月刊交通、昭和53年9月、東京法令出版

えっ!?笑

交差点進入禁止の道路標示を避けて回り込んで交差点に入れば違反にならないという斬新な考え方を披露してますが、これは真顔で信じていいのか悩む。

道路標示を避けてやや右側に移動すれば、「当該道路標示を越えて」が成立しないことになるとはいえ、警察庁の公式見解だからなあ…

これをひょいと右側に移動すれば、「当該道路標示を越えてません!」という理屈になるらしい。笑。

違う意味で書いているのだろうか?

いわゆる「進路変更禁止」のイエローラインについても、イエローラインを越えて進路変更することが禁止ですが、イエローラインを越えずに車両通行帯の中で進路変更する分には問題がない。

「踏まなきゃOK」という意味で63条の7第2項を規定していたというのは、ある意味では斬新過ぎて受け止め方に困る。

ただし18条1項(左側端寄り通行)に抵触することにはなりそう。

罰則はありませんが。

なお、鎌倉の滑川交差点の「交差点進入禁止規制」の部分は、進路変更禁止と進行方向別通行区分があるため車両通行帯があり、第1通行帯の中で「交差点進入禁止規制」の道路標示を避けて右寄りに進行しても違反にはならないことになります。

けど、こんな解釈はアリなのか?笑

ということで

わざわざ右側にある自転車横断帯に行く理由はないです。

まあ、改めて調べてみて面白い発見があり、私も勉強になりました。

交差点進入禁止については、あまり鵜呑みにしないほうがいいかもしれません笑。

斬新な考え方を披露してますが、立法当時の考え方を見るとたまに驚きます。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

第18条第1項では「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」となっています。交差点進入禁止の道路標示があるのは大抵左折レーンで複数車線あると思われるので、道路左端走ってなくても違反にならないんじゃないでしょうか?

コメントありがとうございます。

車両通行帯がない場合は18条、ある場合は20条という意味で書いているのですが…

えーと、交差点進入禁止の道路標示部分が第一通行帯であって、そこを走らないと20条違反ってことでしょうか?まあ、そもそも右に避ければ交差点進入禁止違反にならないというところから変な話なので、どうでもよさそうですが

すみません、何の話をしているのかわかりかねますが、当該部分に車両通行帯がなければ18条、車両通行帯があれば20条に従うというだけの話ですよ??

車両通行帯がある場合、20条では道路左端を走れとはなってないので、進入禁止の道路標示を避けて走っても違反にならないのでは?ということです。

コメントありがとうございます。

ですのでそのように書いてますが、ちょっと何をおっしゃりたいのかいまいち判然としないので困惑しています。

<車両通行帯がない場合は18条、ある場合は20条>というのが、

どの条文に違反するのかを書かれているのかと思ったのですが、

<車両通行帯がない場合は18条違反、ある場合は20条適用で適法>

という意味ですね。失礼しました。

いえいえ、分かりにくいなら申し訳ありません。