自転車に青切符を創設するかどうかの話が出てますが、

そもそも、クルマに対する青切符(反則通告制度)は昭和42年改正道路交通法で新設された仕組み。

なぜこのときに軽車両が除外されたのでしょうか?

Contents

昭和42年道路交通法改正の狙い

クルマや原付に対する青切符制度は、昭和42年改正道路交通法で新設されたもの。

なぜ青切符制度を作る必要があったのか?という点がポイントです。

このあたりの経緯は昭和42年の警察学論集(立花書房、1967年5月)など様々な資料に書いてあります。

簡単にいうと、自動車と原付の台数が急増し、免許保有者も急増。

昭和35年道路交通法制定時にはクルマや原付の道路交通法違反検挙件数が約280万人だったのが、昭和40年には約500万人に急増。

当時は青切符制度がなく違反があれば検察送りでしたが、昭和29年に交通事件即決裁判手続法が、昭和38年には交通切符制度(赤切符)が誕生して簡単に違反処理できるようにしていったものの、道路交通法違反はあくまでも刑事事件なので検察や裁判所を経由する仕組み。

あくまでもこれらの急増する交通違反について、迅速な処理をできる方法を模索したというのが青切符創設の趣旨です。

憲法31条の問題もあるし、非刑事罰的な仕組みを模索している中で創設されたのが青切符制度。

反則金を払えば刑事訴追されない仕組みですが、争う権利を奪うと憲法上の問題もあるし反則金の支払いは任意です。

さて。

なぜ青切符制度を導入したかですが、交通戦争でクルマと原付の違反が急増していたために検察や裁判所の違反処理能力に限界がみえており、より迅速に処理できる方法が必要だったからだと書きました。

じゃあなぜ自転車が青切符制度から除外されたのでしょうか?

これについてですが、理由はシンプルです。

クルマや原付の違反件数に比べると、軽車両や歩行者の違反検挙件数は少なかったわけで、入れる必要がなかっただけの話。

その他にも歩行者や軽車両が青切符から除外された理由はありますが後述します。

その他にも、クルマと原付の違反件数に比べると少ない運行供用者なども青切符制度から除外されています。

さらにいうと、当初は少年の交通違反も青切符制度から除外されていました。

少年事件が除外されていた理由は後述します。

最初からターゲットは「急増するクルマと原付の違反件数」であり、青切符制度導入の目的は「違反処理の迅速化」。

ターゲットじゃないから自転車に青切符制度がなかっただけの話で、クルマや原付の違反検挙件数と自転車や歩行者の検挙件数が同じくらい多かったなら、それらも含めた制度にしていたかと。

もしクルマに青切符制度がなかったとして、略式拒否して通常裁判を請求すれば理屈の上では最高裁まで争えますが、そんなプレイをカジュアルにされまくったら日本は崩壊します。

まあ、令和になってからもクルマの赤信号無視で最高裁まで争った判例がありますが、

信号無視事件でみんながこんなことされたら検察官や裁判所は発狂することになる。

ところで、昭和42年の資料を見ていると、本来は取締りではなく交通教育をメインにしないと国民総前科者の時代がくる、みたいな論調もみかけます。

当時は今よりも道路整備も悪く、しかも道路交通法自体に穴があったりしたわけですが、急増するクルマや原付の違反処理を迅速にする目的として青切符が整備されたわけで、検挙件数が多くない自転車や歩行者は青切符制度の枠組みに入れる必要がなかったのでしょう。

自転車の青切符制度

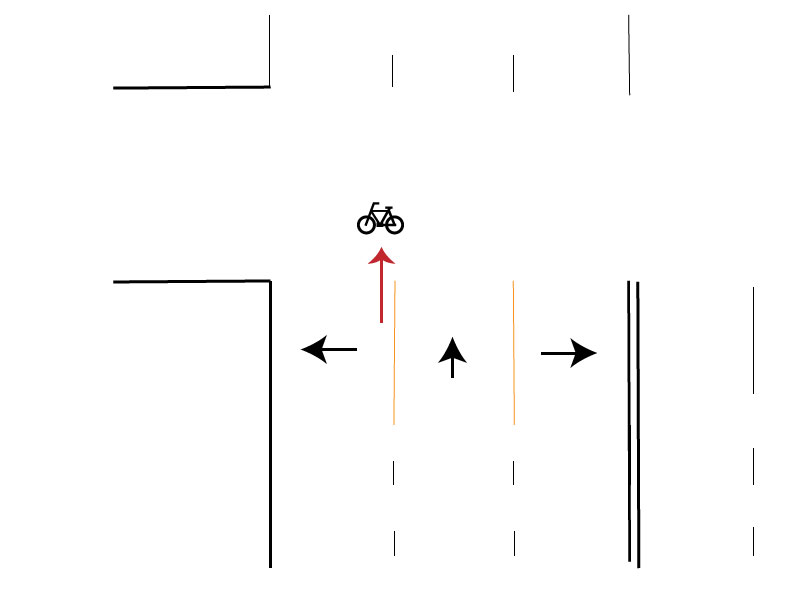

自転車に青切符制度を作る前に道路の整備を!という論調もみかけますが、道路がイマイチだから違反を誘発している面もあるけどそれが全てではないので「どっちが先」という理屈はあまり意味を成さない。

両方進めりゃいい話だし、反則金制度は警察の管轄、インフラは道路管理者の管轄なので警察の政策に「インフラ整備を!」と主張したところで意味がない。

そもそも、自転車に対する青切符制度が作られたとして、警察官が増えるわけじゃないのだから取締りが期待できるわけでもないし。

昭和42年に自転車には青切符制度が導入されなかった主な理由は、そもそもクルマと原付の違反処理の迅速化を目的としていて、歩行者や自転車についてはそれらからすると検挙件数が少なく重視してなかったことが主な理由です。

また、昭和42年にクルマと原付に青切符制度を導入したときは、少年事件は対象外にしてました。

少年事件は通常、刑事事件は家裁送致して保護処分になります。

保護処分という趣旨からすると教育的な意味合いも大きいわけですが、それに対し反則金という「迅速化を目的とした処分」がふさわしくないということからそのような扱いにしたわけ。

「カネを払えば終了」の仕組みには教育的効果は期待しにくいので、だから少年事件のように更生や教育を狙う場合には「違反処理の迅速化」を目的とした青切符制度がふさわしくなく、青切符制度から除外した。

いろいろ考えてみると、自転車についても青切符制度を導入しなかった理由として、反則金支払ったらおしまいみたいな「処分の迅速化を目的とした」安易な仕組みよりも教育的な方向にしたかったんじゃないかとも受け取れます。

その意味では自転車や歩行者が青切符制度から除外されていた理由として、違反検挙件数の少なさ+教育的意味合いを重視したのかと。

反則金制度って、切符→支払いで完了するのでルールの教育にはならんのよね。

クルマや原付で違反して切符切られた人は、ブツクサ文句言いながら支払いすれば全て完了します。

自転車で赤切符を切られた人は、文句があっても検察に出頭する義務があり、検察官の取り調べではルールの教育的効果が期待できる。

「理不尽な取締りについて、徹底的に検察官と闘うぜ!」みたいな無意味な意気込みでいた人も、検察に出頭するまでの間にトーンダウンして、検察官の前では「すみませんでした」となるのがオチ。

そこで検察官はルールを説明し、「今回は不起訴にするけど」などと語り教育的効果を狙う。

事実、自転車の赤切符の98~99%は不起訴です。

カネを払えば終了の青切符制度は、必ずしも自転車や歩行者には最適解ではなかったのでしょうね。

そういう意味で青切符制度は、免許制で「ルールを知っているという前提」だから成り立つとも言えるのかもしれませんが、自転車に青切符を導入した場合でも今は累積違反による強制講習がある分だけ、まだルールの教育にはなるのだろうか。

ちなみに、自転車に青切符がなかった理由は、免許制じゃなく本人確認が困難だからみたいな理由ではないです。

赤切符でも本人確認は必要だし、そこが問題ではない。

けど、免許持ちだろうと自転車のルールを理解してない人が多く、マスメディアのルール解説をみても首をかしげるような内容が溢れている現状で、切符以前にルールをわかってない人が多いところに問題があるし、そもそもルール自体が分かりにくいのよ。

だってさ、いまだに「自転車が横断歩道を通行するのは違反」とか、「歩道の逆走は違反」とか、「歩道の並走は違反」とか、「自転車が左折レーンから直進した!違反だろ!」とか、何を言ってるのかわからない怪しい道路交通法を語る人は残念ながら多いし。

怪しい道路交通法がネット上に溢れている上に、わざとデタラメを流すYouTuberとかまでいるので、話にならない。

なので青切符だろうとたいした期待はできないのよ。

あくまでも反則金制度は、違反処理件数の増加により違反処理の迅速化を目的としていたわけで、その意味では自転車の違反を積極的に検挙して検挙件数が増加している現代にも当てはまる。

けど、検察に送致して取り調べするという段階には「ルールの教育」も含まれるわけ。

自転車の赤切符について99%程度が不起訴になる理由についても、「まずは教育的効果」を狙っているのでしょうし。

指導警告票と一緒に渡される「ルール解説」なんて読まずにポイする人が多いんじゃないかと思うけど、検察に出頭してだとまだ話を聞くわけだし。

青切符制度自体は賛成しますが、だからといって抑止力になるかはビミョーなところ。

処分の迅速化ということは、逆に言えば教育的効果は薄くなる面もあるのですが、昨今の情勢からすれば最適解なのでしょうか。

なので自転車への青切符制度導入については、教育的機会の損失と捉える余地もあるし、かといって現行制度では検察の処理能力の問題からみてもビシバシ赤切符というわけにもいかない。

難しい問題なのかもしれません。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

どうせ少し注意されるくらいで、検挙なんかされないだろ?って舐めたプレイ(卑猥な意味ではなく)してるのが現状でしょうから、反則金納めないといけない、となれば一定の抑止力にはなると思ってます。

警察の自転車への取り締まりも活発化するでしょうしね。

コメントありがとうございます。

反則金の支払いは任意なので、仮に払わない人が増えたらどうなるのかな?という疑問もあります。