えーと、なんか「ある件」で騒がしくなっているみたいで、こちらについてメールを頂いたのですが、

とメールを頂きました。

すみません、ちゃんと読んだ上でのお話には思えないのですが、ちょっと整理しますね。

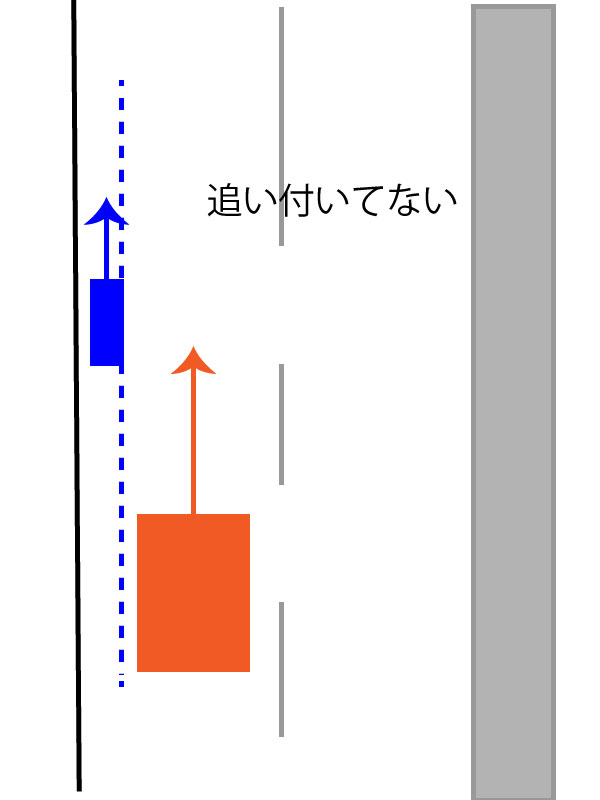

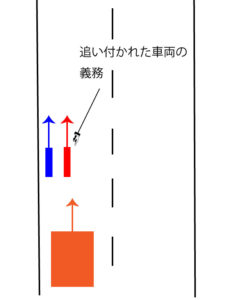

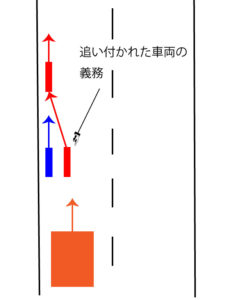

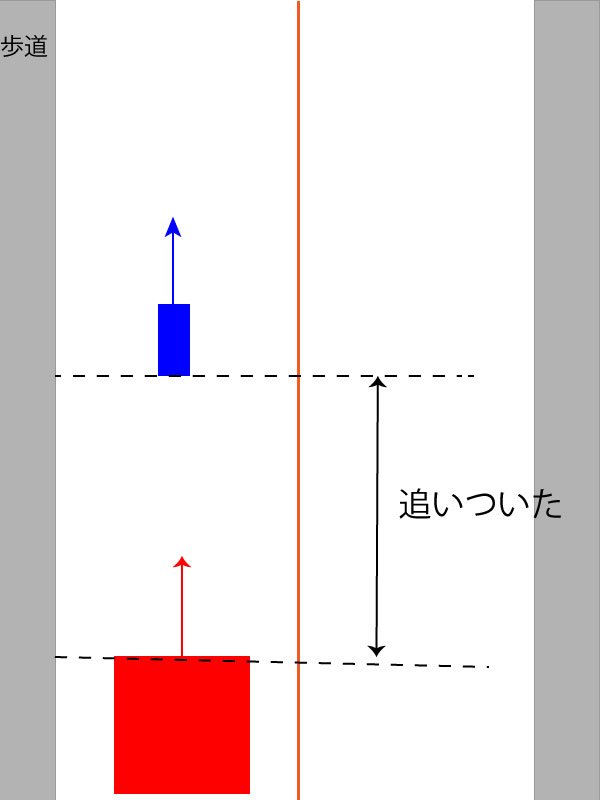

自転車に追いつかれた車両の義務がないとしたらおかしいのでは?

要はこういう話ですよね?

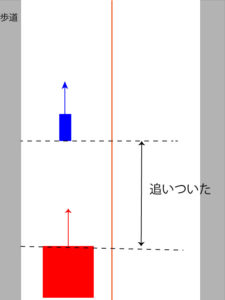

「追いつかれた」とは26条でいう車間距離保持義務の範囲まで迫ることを言います。

確かに自転車には追いつかれた車両の義務がない。

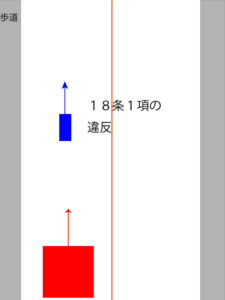

じゃあ上の状態が許されるかというと、別の規定により制御されるから結局は違反です。

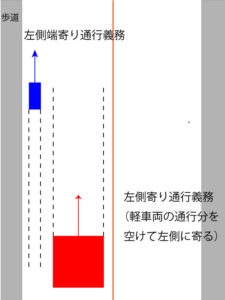

第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

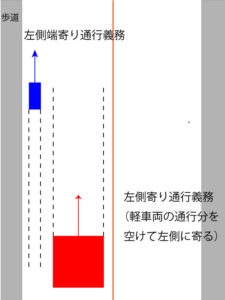

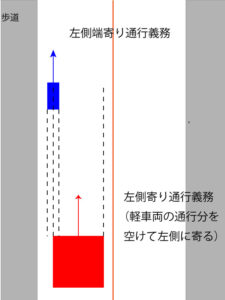

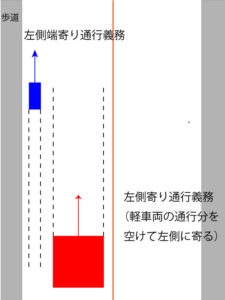

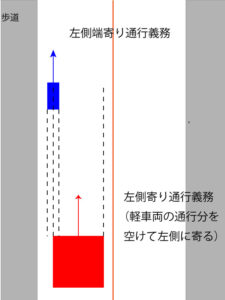

18条1項は軽車両(自転車)について「左側端寄り」、クルマや原付などは「左側寄り」としていますが、クルマや原付の「左側寄り」とは軽車両の通行分をあけて左側に寄ると解釈されます。

結局、自転車が意味もなくこんな感じで走っていたら18条1項の違反なので、わざわざ追いつかれた車両の義務を課す理由がないのです。

自転車が追いつかれた車両の義務から除外されている理由は、左側端寄り通行義務を課し、しかも並走を禁じているので必要ないんですよ。

昭和39年改正以前は、自転車にも追いつかれた車両の義務がありました(旧18条、旧27条)。

昭和39年までは自転車の並走を禁じていないので、追いつかれた車両の義務を課しておかないとおかしくなるわけ。

自転車の並走を禁じて(19条)、しかも左側端寄り通行義務(18条1項)を課しているので、追いつかれた車両の義務を課す理由がないから除外。

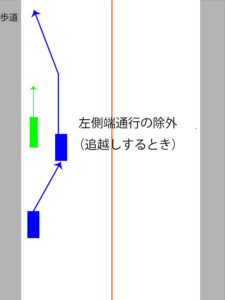

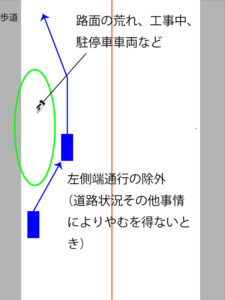

で、ついでに書いておきますが、左側端寄り通行義務には除外規定があるわけで、

第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

自転車に関係するのは「追越しするとき」と「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」。

このように理由があるときは左側端寄り通行義務を解除していいというルールです。

駐停車車両がいたら右側にそれてパスしていいし、路面が著しく荒れていたりなど通行に適さない事情があれば、右側にそれてよい。

追いつかれた車両の義務の法意

第二十七条

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

そもそもの話ですが、追いつかれた車両の義務は「18条1項にかかわらず」とあります。

つまり、本来は18条1項によると、自転車は左側端寄り、クルマは軽車両の通行分をあけて左側寄りなので、「進路」が重ならないわけです。

進路が重ならない以上「追いつかない」。

そして追いつかれた車両の義務というのは、「左側寄り通行」であるクルマや原付などが本来の通行区分である「左側寄り」から「左側端寄り」にシフトチェンジして「進路」を開けるルールです。

ところが、道路幅が狭いので机上の空論。

現実は重なる。

これって昭和39年改正時にも問題になっていて、18条1項の規定のように自転車とクルマの通行区分が違うなんてことは机上の空論なんです。

第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第46号 昭和39年5月19日

○川村委員 わかりました。

それから次に、この前委員から質疑があっておりましたが、十八条の規定であります。このキープレフトの問題はこれは原則でありまして、日本の道路の中にはこれを実施する道路はそうたくさんはない、こういうように裏から解釈しておいてよろしゅうございますか。

○高橋(幹)政府委員 いわゆる交通混雑しております市街地の部面と、それから交通混雑していなくてもいわゆる道路の幅員等の状況で必ずしもこの原則が守られないといいますか、この原則どおりできないところの道路がわりあいに多いのではなかろうか、こういうふうに解釈していただいてけっこうです。

だからクルマの通行区分「左側寄り」にしても、立法者の宮崎清文氏(警察庁)はこのように解説している。

もっとも、厳密に述べるならば、「道路の左側」は「道路の左側端」を含むので、「道路の左側端に寄って通行する」ことは、「道路の左側に寄って通行する」こととなる。したがって、当該道路を軽車両が通行していない場合、自動車及び原動機付自転車は、道路の左側端に寄って通行することも差し支えない(もっとも、自動車や原動機付自転車は、軽車両に比べて走行速度も速いので、あまり左側端に寄り過ぎると交通安全上適切とはいえない)。

そもそも「キープレフト」の原則は、道路の中央部分を追越しのために空けておくという考え方によるものであり、道路の幅員が不十分な場合には、自動車等は相対的に左側端に寄ることになるであろうし、幅員が十分であれば、左側端側にそれなりの余裕を持って通行することとなろう。また、現実に軽車両が通行しているときは、自動車等は左側端に寄り難く、相対的に道路の中央寄りの部分を通行することになろう。このように「道路の左側に寄って」とは、あくまでも相対的な概念であり、具体的な場所が道路のどの部分を指すかは、道路の幅員及び交通状況によりある程度幅があるのである。

道路交通法研究会 注解道路交通法【第5版】、立花書房

同条1項の「道路の左側に寄って」とは、軽車両の通行分を考慮し、軽車両が道路の左側端に寄って通行するために必要とされる部分を除いた部分の左側に寄ってという意味であり、「道路の左側端に寄って」とは、道路の路肩部分を除いた部分の左端に寄ってという意味である(宮崎注解)。このように自動車及び原動機付自転車と軽車両とで若干異なる通行区分をしたのは、速度その他通行の態様が著しく異なる両者がまったく同じ部分を通行すると、交通の安全と円滑が害われるおそれがあるためである。もっとも軽車両がまったく通行していない場合に自動車または原動機付自転車が道路の左側端まで寄って通行することまで禁止したものではないだろう(同旨、法総研・道交法87頁)。

ところで、キープレフトの原則の本来の趣旨は、通常走行の場合はできるだけ道路の左側端を通行させ、追い越しの場合は道路の中央寄りを通行させることにより種々の速度で通行する車両のうち、低速のものを道路の左側端寄りに、高速のものを道路の中央寄りに分ち、もって交通の安全と円滑を図ることにあるとされている(なお、法27条2項参照)。右のような趣旨ならひに我が国の道路および交通の現状にかんがみると、18条1項の規定をあまり厳格に解釈することは妥当ではなかろう。

判例タイムズ284号(昭和48年1月25日) 大阪高裁判事 青木暢茂

18条1項の規定通りに通行区分が分かれるような広い道路なら、追いつかれた車両の義務も働く余地がありますが、

ルール通りにできないような狭い道路ばかりにするから、混乱しているだけ。

狭い道路では軽車両とクルマの進路が重なるのは物理的に当たり前ですが、法律上の概念は一応は「左側幅寄り」と「左側寄り」に分かれている。

法律通りにならない道路幅なので、仕方ない面が強い。

で、冒頭の件ですが、そもそもちゃんと読んだ上でメールされたのか怪しいのですが。

・軽車両が追いつかれた車両の義務から除外されたのは昭和39年ですが、軽車両の並走を禁じた以上、18条1項に従っていれば追いつかれた車両の義務を課す必要がない。

・自転車が追い越しする際や、駐停車車両を避けるときなどに左側端寄り通行の除外規定(18条1項但し書き)がある。

様々な条文が絡んで追いつかれた車両の義務があるわけで、一応は理由があって軽車両が除外されているわけだし、意味を理解して頂ければ。

つまり、自転車が18条1項に従って通行している分には「追いつかれた車両の義務」と全く同じ状態(できる限り左側端に寄って)になるわけで、そういう理由から除外されている。

そして18条1項には但し書きとして「追い越しするとき」や「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」には左側端寄り通行ではなく右側に逸れても構わない。

追いつかれた車両の義務の表現に「できる限り」とありますが、これの意味は「可能な範囲で」。

要は18条1項でいう「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」には左側端に寄れないわけだから、そこの調整を図るために「できる限り」としたわけですよ。

「できる限り」がなかったら、クルマが追いつかれた車両の義務として左側端に寄るときに、駐停車車両を押し退けないと違反になってみたりして意味不明な状況になります。

つまり、18条1項の「軽車両は左側端に寄って、ただし追越しするときや道路の状況その他の事情によりやむを得ないときはこの限りではない」と、27条2項の「できる限り左側端に寄って」は意味が同じになるので、軽車両に追いつかれた車両の義務を課す必要がないし理由もないわけです。

そもそも、既に左側端寄りを通行している自転車がどこに避ける余地があるのか物理的に理解不能なんですが。

法律通りにならない幅の道路を作った人が悪いと思うのですが、まあ、仲良く使いたいもんですよね。

道路上で争ったところで、何も生まれないので。

自転車が路側帯に入って譲る義務はありませんが、自転車が路側帯に入って譲ることに違法性はありません。

ただし路側帯は歩行者の場所なので、歩行者妨害したら違反です。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント