みんな大好き「追いつかれた車両の義務」ですが、追いつかれた車両の義務について示した判例はさほど多いわけではありません。

そんな中、以前も書いてますが「原付」について追いつかれた車両の義務違反があったか争われた判例があります。

原付と追いつかれた車両の義務

判例は名古屋地裁 平成21年10月2日。

事故の態様から。

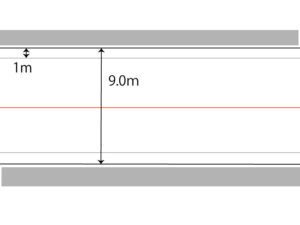

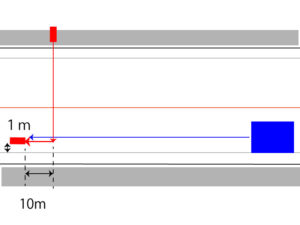

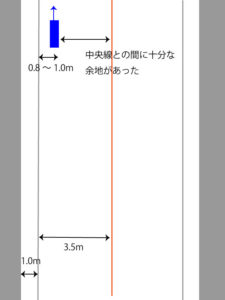

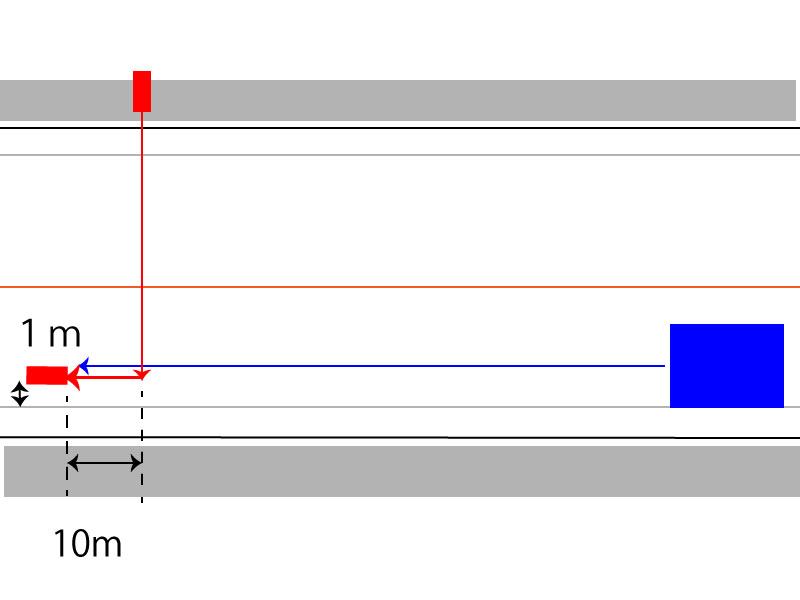

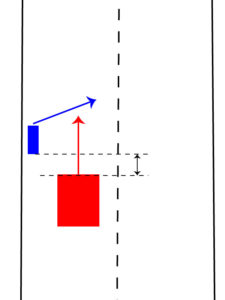

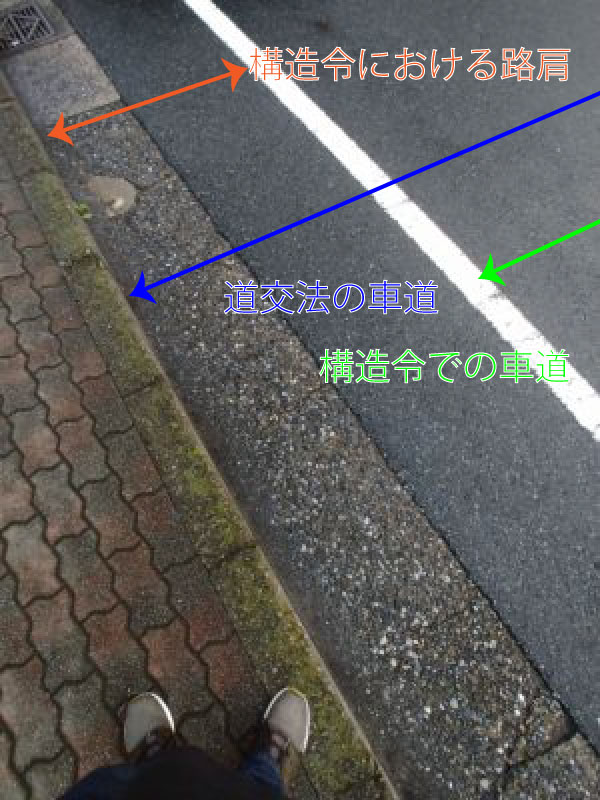

歩道と車道の区別があり、歩道から歩道が9m、車道外側線から歩道が1m。

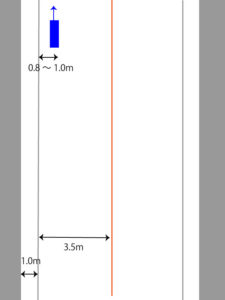

つまり車線幅は3.5m。

制限速度は40キロ規制、イエローのセンターラインです。

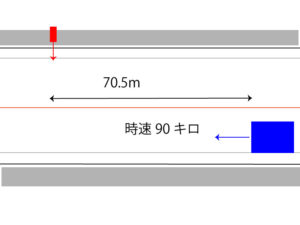

原付が右折合流し10m進行したところに被告車が追突。

被告車は時速90キロ。

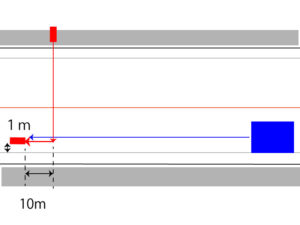

原付は「車道外側線から0.8~1m内側」を通行していました。

争点はいくつかあるのですが、被告は原付の「追いつかれた車両の義務違反」を主張しています。

まあ、時速90キロで突っ込んで「追いつかれた車両の義務違反!」と主張するのもいかがなものかと思うけど、裁判所の判断。

27条2項って、「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては」とあります。

第二十七条

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

原付が通行していたのは「車道外側線から0.8~1m内側」。

車線幅が3.5mあるので、理屈の上ではセンターライン~原付の間には2.5mあるわけです。

裁判所の判断は「原付の通行位置からすれば道路左側(中央線~原付)にクルマが通行するスペースが2.5mあったわけで、追いつかれた車両の義務違反(27条2項)はないとの判断」。

つまりは「十分寄っていた」になる。

ただしこの判例、一点注意事項がありまして、車道外側線~歩道の縁石までのスペースを「車道ではない」という誤った判断をしている。

正確には車道外側線の外側も車道。

ただし、裁判所が追いつかれた車両の義務違反の有無を判断する上では、「原付とセンターライン間に2mあったのだから、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地があるだろ」という理論構成なので、車道外側線の解釈間違いは影響しないと思われます。

まあ、制限速度の2倍以上で追突して「追いつかれた車両の義務違反!」と主張するのもいかがなものかと思うけど。

以前これについては記事にしていますが、

要はこのような主張をされたときに、反論をどうするか?の話なんです。

刑法論としていうなら、速度超過車に追いつかれた場合に27条の適用はないですよね。

民事の過失として考える上では、念のため全ての可能性を否定する主張をしたほうが無難。

例えば原付ではなく自転車ならこんな感じ。

②仮に進路避譲義務が適用されるにしても、著しい速度超過については適用がないと解釈すべき。

③また、進路避譲義務は「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において」生じるのだから、左側端に寄って通行している(18条1項)原告車と中央線の間には「被告車が通行するのに十分な余地があった」のであって、原告に注意義務違反はない。

①元々義務はない、②仮に義務があるとしても著しい速度超過車相手には適用されない、③仮に義務があるとしても十分スペースがあり寄っていた、と三段階で否定する反論をしておけば、裁判官が間違った判断をして発狂するリスクが減ります。

間違っても①のみを反論すると、裁判官が発狂しておかしな判断になりかねないので。

なお、イエローのセンターラインの道路にて、4輪車同士の場合にはそもそも追いつかれた車両の義務は発生しないとした判例があります。

なお、被告らは、原告の運転行為は、「追いつかれた車両の進路避譲義務違反」として、道路交通法27条2項に違反する旨主張するが、本件のように追越しのための右側部分はみ出し禁止の規制のある道路においては、反対車線にはみ出て追越そうとする場合には右規定は適用されないと考えるのが相当である。

札幌地裁 平成6年4月15日

イエローのセンターラインの法意、追いつかれた車両の義務の意味を考えると真っ当な判断かと。

4輪車同士なら、左側端に寄ったところでイエローラインを越えずに追い越しすることは不可能ですし。

なぜ人は「追いつかれた車両の義務」に魅了されてしまうのか?

みんな大好き追いつかれた車両の義務についてですが、本来の趣旨は「追い越しの安全と円滑」。

あくまでも「追い越しにおける」安全と円滑が目的なので、意味合いとしては追い越しの妨害をするなというもの。

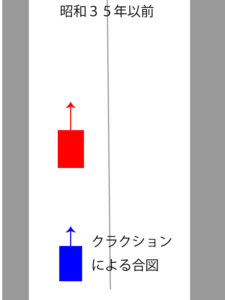

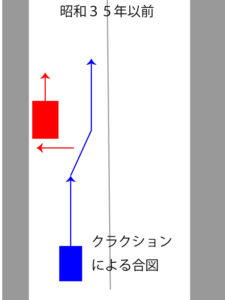

昭和35年以前の追い越しのルールについては何度か書いてますが、

道路交通取締法では、追い越しする後車はクラクションで合図する義務がありました。

2、前項の場合においては、後車は、警音器、掛声その他の合図をして前車に警戒させ、交通の安全を確認した上で追い越さなければならない。

合図を受けた前車は左側端に寄る義務があった。

3 前項の合図があったことを知った場合において、前車が後車よりも法第16条第1項および第2項の規定による順位が後順位のものであるときは、前車は、後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならず、その他のときは、追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる行為をしてはならない。

イメージはこう。

なぜ旧令24条3項のような進路避譲義務を規定していたかというと、後車の追い越しに気がつかないままノールック右折をする事故が多く、

後車が追い越し中には左側端に寄って進路をあけ、進路を変えたり加速したりして追い越し妨害するなというのが本来の趣旨。

邪魔な車両がドイてくれるような夢のようなルールではない。

そもそもこの時代は、前車が避譲するまでは追い越し自体が禁止と解釈した判例もありますが、

およそ追越の場合においては、交通の安全を確認しなければならないことは、右法条の明記するところであり、そのために追い越そうとする後車は警音器を鳴らし又は掛声その他合図をして前車に警戒を与えることを要し(第2項)、右合図があったときは前車は避譲する等して後車の進路の障害にならぬよう措置すべき義務をもっている(第3項)のを見れば、後者がなした合図を前者が気がつかぬときは止むを得ない場合を除いては追い越ししてはならぬものと解すべきである。

東京高裁 昭和25年11月2日

追い越し前に警音器を吹鳴する義務は、騒音問題から廃止。

しかし被追越車と追越車の間で合意がなければ追い越し自体が禁止なんだと解釈している点は興味深い。

これがいつの間にか「邪魔な車両が滅亡してくれる夢のようなルール」みたいな謎解釈をする人たちが現れている気がしますが、不思議ですね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント