この人って炎上商法なのですかね?

すり抜けは違反かどうかについてはいろいろなご意見をいただいています。しかし答えは出ています(警視庁に確認済)。全て違反です。なぜなら事故の原因となり得る運転は全て「違反」になるからです。安全運転義務違反という無敵の違反項目があります。…

— ホワイトベース公式🍥 (@whitebase1) February 15, 2024

事故の原因となり得る運転は全て「違反」になるという大胆な意見を表明してますが、その理屈でいえば運転しただけで安全運転義務違反になる危険性すらあるのですが…

さて、結論からいうと、すり抜け自体が安全運転義務違反になることはなくて、すり抜けする際に前方不注視のまま漠然進行して事故を起こしたとか、すり抜けする際に危険な速度で運転したとかであれば安全運転義務違反になりうる可能性があります。

ただし事故が起きたから必ず安全運転義務違反にすることも違法。

すり抜けする際に軽車両以外が路側帯通行したなら通行区分違反にはなります。

道路交通法に詳しい皆様におかれましては、上のようなツイートをみたらコーヒーを噴き出すような話かと思いますが、ちょっと解説してみます。

70条安全運転義務違反は、他の条文ではまかない切れない部分を補完するために規定した一方、場合によっては「何でも安全運転義務違反」になりうるので、昭和35年に立法した際に付帯決議として「濫用禁止」になっています。

第34回国会 衆議院 本会議 第38号 昭和35年6月17日

附帯決議

一、安全運転の一般原則に関する基準を設定してその運用に慎重を期すること。

「無敵の条文」にしたら恣意的な取り締まりに繋がるので、罪刑法定主義に則り厳格に解釈する必要がある。

以上の理由から、このような解釈になります。

ところで安全運転義務は具体的義務規定でまかないきれないところを補充する意味で設けられたものであるが、その規定の仕方はきわめて抽象的で明確を欠き(特に同法第七〇条後段についてその感が強い)、それ故に拡大して解釈されるおそれも大きい。(道路交通法立法の際に衆参両院の各地方行政委員会は安全運転の一般原則に関する規準の設定を付帯決議をして要望している。)従つてその解釈にあたつては罪刑法定主義の趣旨に則り、厳格に解釈すべきであり、拡大して解釈、適用することを厳に慎しまなければならない。右のような趣旨から、同法第七〇条後段により可罰的とされるのは、道路、交通、当該車両等の具体的状況のもとで、一般的にみて事故に結びつく蓋然性の強い危険な速度方法による運転行為に限られるものと考える。(具体的に物件事故が起きたからといつて常に安全運転義務違反があるといえないことはいうまでもない。)

昭和42年1月15日 いわき簡裁

道路交通法七〇条は、自動車等の運転が、車両、道路等の状況に応じ臨機に応変の処置を必要とするというその特性にかんがみ、同法各本条の具体的義務規定では賄い切れない危険な行為を補足し禁止するための補充規定であるから、同七〇条所定の危険な行為によって人損・物損等の被害が生じた場合であったとしても、その被害はあくまでも一個の事情であって同条違反の罪の成立要件ではなく、同条の構成要件は同条所定の危険な運転行為自体と解すべきことは多言を要しないところである。

大阪高裁 平成2年1月25日

安全運転義務は一歩間違えば何でもかんでも違反になり犯罪者になりうるので、濫用禁止の付帯決議が国会で採択され、裁判所も罪刑法定主義に則り厳格に解釈している。

ちょっと興味深い判例として、原付がモノを持ち片手運転していたことについて安全運転義務違反(70条)として起訴した森簡裁 昭和42年12月23日と遠軽簡裁 昭和40年11月27日。

判決の詳細はリンク先に載せてますが、森簡裁判決は安全運転義務違反にならないとして無罪、遠軽簡裁判決は人車の往来が頻繁な交差点で片手運転したことは安全運転義務違反としている一方、往来が激しくない道路での片手運転は安全運転義務違反にならないとしている。

| 森簡裁 | 遠軽簡裁 |

| 無罪 | 人車の往来が頻繁な交差点部で片手運転したことは有罪だけど、それ以外の道路で片手運転したことは安全運転義務違反にならないと判示 |

右70条にいういわゆる安全運転義務に反したというためには、道路交通及び当該車両等の具体的な状況からみて、他人の生命、身体に危害を及ぼすような虞れが、現に存在した場合でなければならない。従つて、まつたく人車の往来のない道路で、いかに乱暴な危険な運転をしたとしても、それだけでは本条違反とはならないのであり、他人に危害を及ぼす虞れのある客観的な状況を必要とするのである。

遠軽簡裁 昭和40年11月27日

安全運転義務違反罪は無罪になった判例もまあまあありますが、現在は「モノを持った片手運転」については公安委員会遵守事項(71条6号)に規定しています。

これらの判例は公安委員会遵守事項に片手運転がなかった時代のもの。

安全運転義務違反罪って道路交通法違反の中ではまあまあ無罪が多いのですが、成立要件はかなり厳しい。

それと勘違いする人が多いのはここ。

第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

「どんな状況だったか?」をまず確定し、その状況の下で「他人に危害を及ぼさないような速度か方法」だったか?が違反成立の要件。

すり抜けすることが必ず事故に直結するわけではないので、要はすり抜けするにあたり横断歩行者がいたのに前方不注視のまま漠然進行したとか、すり抜けするのに横断歩行者がいることが予見可能なのに高速度で進行したとか、そういうのが安全運転義務違反になりうるわけ。

すり抜け自体が安全運転義務違反というのは、そもそも条文の構成要件からみて「いかなる道路、交通及び当該車両等の状況だったか?」も確定してないので全くあり得ない。

その他、安全運転義務違反の成立には要件があります。

①他の具体的規定に反するときは具体的規定の違反が成立するのみで安全運転義務違反は成立しない。

(最判S46.5.13、最判S48.4.19等)

しかしながら、道路交通法70条のいわゆる安全運転義務は、同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられたものであり、同法70条違反の罪の規定と右各条の義務違反の罪の規定との関係は、いわゆる法条競合にあたるものと解するのが相当である。したがつて、右各条の義務違反の罪が成立する場合には、その行為が同時に右70条違反の罪の構成要件に該当しても、同条違反の罪は成立しないものと解するのが相当である

最高裁判所第二小法廷 昭和46年5月13日

②過失犯の処罰規定がない条文の違反については、それが「他人に危害を及ぼすおそれのある運転」であれば「過失」による安全運転義務違反になりうる。

(最判S48.4.19)

「横断等の禁止」(25条の2第1項)は過失犯の処罰規定がないので、「他の車両の正常な交通を妨害するおそれ」を認識しないまま横断等を行い妨害したとしても25条の2第1項の違反にはならない。

しかし安全不確認のまま横断等をして、しかもそれが「他人に危害を及ぼすおそれのある運転」であれば「過失の」安全運転義務違反になる(最判S48.4.19)。

交通事故統計でやたら安全運転義務違反の割合が高い理由は、過失犯の処罰規定がない条文に抵触するプレイを過失により犯して事故を起こしたからでしょう。

かなり複雑な規定なのでかなりの論争を経て最高裁判例まであるわけですが、まともに道路交通法を勉強した人なら「すり抜けが安全運転義務違反」という時点で心配になるし、ましてや「安全運転義務違反は無敵」なんて言い出したら失笑しかないレベル。

なにせ、判例や論文からみて全くあり得ないので。

無敵どころか、かなり厳格。

なかなか凄まじい話をする人がいるのですね。

ところで、すり抜けが安全運転義務違反につながった判例はあります。

すり抜けが安全運転義務違反なのではなく、前方不注視のまま漠然すり抜けしたことが安全運転義務違反。

意味を混同すると間違ってしまうので最後までしっかりとお読みください。

判例は札幌高裁 昭和51年8月17日。

業務上過失致傷罪被告事件です。

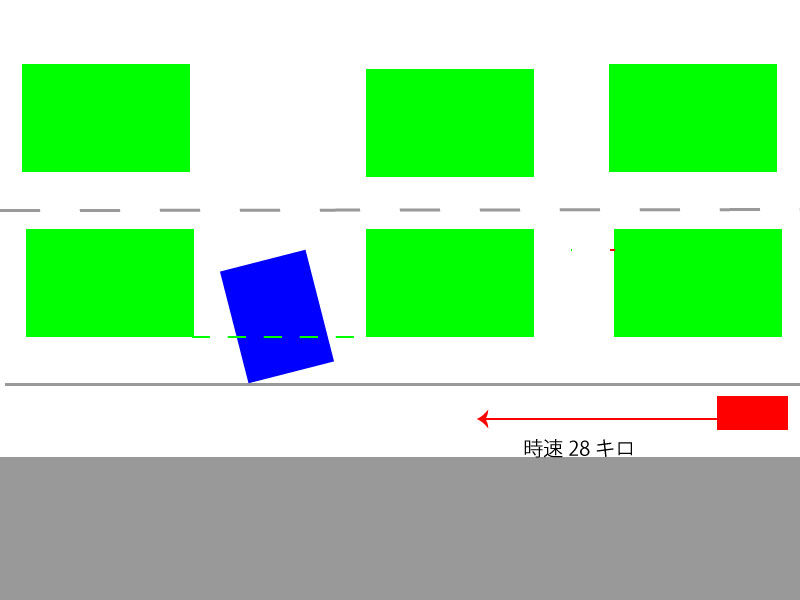

事故の態様から。

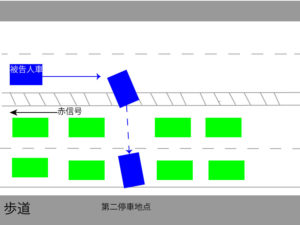

片側二車線の道路が信号待ち停止で渋滞している中、被告人は道路外に出るために右折横断した。

被告人は第一車線の左側部分に二輪車がいることを考慮し、僅かに頭を出して一時停止。

被告人は左側を確認して二輪車がいないことを確かめた後、道路外に出るために進行。

しかし二輪車がすり抜けして突っ込んできたことから事故になったわけですが、右折横断した被告人が業務上過失致傷罪に問われた判例です。

裁判所はまず、被告人は第一車線の左側を確認するためにわずかに頭を出して一時停止し安全確認していたとし、過失責任を否定。

そして、被告人が右第二停車地点を発進し、本件車道部分を横断するに際して、被告人車が、すでに前述のようになかば以上対向車線の横断を終え、さらに本件車道部分の安全を確認するため一時第二停車地点にボンネツトが右車道部分に約70センチメートル出た状態で停車したことにかんがみれば、条理上すでに本件車道部分を直進して来る車両に優先して同所を横断することのできる立場にあつたものと解するのが相当である。

さらに前認定のように当時第二停車地点から左方(東方)にも西方交差点の青信号を待つて渋滞する車両が何台も続いており、被告人が一たん下車して左方を見通した時点から再び乗車して自車を発進させ横断を完了するまでにすくなくとも数秒を要するものと解されるところ、その間における左方車両の安全をあらかじめ見越すことは実際上極めて困難であるうえに対向車線上の車両の通行にも多大の支障をきたすおそれがあつたものと認められる。また関係証拠によれば、被告人は当時外出先から自宅に帰る途上であつて、格別自車に同乗する者もなく、したがつて車外で左方の安全を確認し被告人車を誘導する適当な第三者も見当たらなかつたことが認められ、被告人の下車ないしは他の者の誘導による左方の安全確認がいずれも期待しがたい状況にあつたことが明らかである。右のように被告人車に本件事故に直結する交通法規の違反を見出すことはできない。

札幌高裁 昭和51年8月17日

その上で、被害者に安全運転義務違反があったと指摘。

(二) 被害車の運転態度

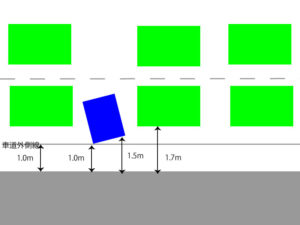

他方前認定によれば、被告人は、第二停車地点において南側の渋滞車両の側端から本件車道部分に自車のボンネツトを約70センチメートル突き出して停車しており、右車道部分を直進してくる車両に対し、横断中の車両があることを示していわば警告を発していたのであるから、被害者は被告人車の動向、ことに被告人車が同所を横断しようとしているものであることを十分認識しえたはずである。しかも、当時本件事故現場は車両が二百数十mにわたつて二列に連続して渋滞しており、停止車両の陰から横断車両ないし歩行者が出現する可能性を予測しうるところであり、また、南側渋滞車両と歩道の間にはわずか1.7mの間隙が残されているにすぎなかつたのであるから、被害者としては、減速ないし徐行しかつ進路前方を十分注視して、安全な速度と方法で進行しなければならなかつたものといわねばならない。

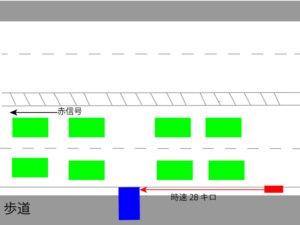

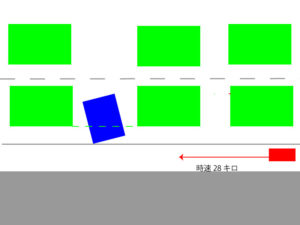

また関係証拠によれば、被告人車が第二停車地点から衝突地点まで約4.2mを時速約5ないし10キロメートル(秒速1.389ないし2.778m)で進行するのに約1.5ないし3秒の時間を要することおよび被告人が左方車道部分を確認したうえ発進するのにすくなくとも1秒程度を要するので逆算すると、時速約28キロメートル(秒速7.778メートル)で進行して来た被害車は、被告人車が第二停車地点に立ち至つた段階では、同所から約19ないし31m東方(左方)にあつたものと認められ、しかも本件衝突は、被告人車が本件車道部分を横断し終る寸前にその後端からわずか約30センチメートルの左側面に被害車前輪が衝突したかなりきわどい事故であつたことに徴しても、被害車の側で、前方注視、徐行等の措置により被告人車との衝突を避けることはきわめて容易であつたといわねばならない。

しかるに、関係証拠によれば、被害者は、自車の速度を落さないで約時速28キロメートルのまま、しかも進路前方二百数十メートルの交差点にある対面信号に気を奪われ前方注視を怠つた状態で漫然と進行し、わずか5m位手前に至つてはじめて被告人車に気付いたが、すでに間に合わず被告人車の後尾に自車を衝突させたものと認められるから、被害者の運転態度に相当性を欠くものがあつたというほかなく、被告人において被害車の右運転態度を予想すべき特段の事情のなかつたことも明らかであり、同人の運転態度が本件事故の原因となつたことは否定しがたいところである。

「すり抜けが安全運転義務違反」なのではなく、「すり抜けする際に前方不注視のまま漠然走行したことが安全運転義務違反」。

被告人車が頭を出して一時停止していたのだから、前方注視して進行していれば衝突は回避できたと判示。

ただし起訴されたのはあくまでも右折横断した側なので、二輪車は起訴されていません。

要はすり抜け自体が安全運転義務違反になるわけではなくて、すり抜けする際に前方不注視のまま漠然走行した場合に安全運転義務違反になることがある。

すり抜けというプレイ自体に違法性があるわけもなく、すり抜け時に不注意があれば安全運転義務違反になることもあるけど、安全運転義務違反は具体的状況がまず確定しないと違反認定できない。

すり抜けは危ないから気をつけてとか、すり抜けは危ないからなるべくしないほうがいいという意見ならわかりますが、すり抜け=安全運転義務違反というのはよっぽど判例や解説書を見てない人の意見でしかないのよ。

なお、すり抜けについては「追い越し」ではなく「追い抜き」になりますが、昭和35年以前の道路交通取締法時代はこの解釈が曖昧でした。

昭和35年に道路交通法を制定した際に追い越しの定義を設けたので解決しましたが、追い抜きは左右どちらからでも違法ではないと警察庁が通達を出しています。

追越しの方法及び追越し禁止の場所について

(昭35.12.19 警察庁丙保発第50号

警察庁保安局長から各管区警察局長、警視総監、各道府県警察(方面)本部長あて通達のうち)追越しの定義の新設に伴い、従来追越しとされていた進路を変更しない追い抜き行為は、追越しとはならないことになったので、追い抜き行為は、前車の左右いずれの側で行ってもよく、また、法30条に規定する場合でも禁止されないことになる。

安全運転義務は具体的規定ではまかない切れない部分を補完するためにあるのだから、具体的規定で禁止されていないすり抜けを安全運転義務違反とすること自体に問題がある(すり抜けを禁止したいなら具体的規定で定めるものでしかない)。

すり抜けする際に前方不注視で事故を起こしたなら安全運転義務違反になりうるけど、何か聞き間違いしたんじゃないですかね。

解説書、論文、判例、立法趣旨の全ての面からあり得ない。

「警察に聞きました」系のネタが間違いの元になるのは以前書きましたが、

某警察本部は「電動キックボードは玩具だから好きに遊んで」と回答したり(笑)、「自転車の二段階右折は義務ではなく任意」と回答する警察署があるなどメチャクチャなのよ。

「すり抜けが安全運転義務違反」についてはよっぽど知識が乏しい警察に聞いたか、聞き間違いなのかは知りませんが、安全運転義務違反について語るならまずは執務資料を読んでからにした方がいいと思う。

道路交通法の中でも解釈が難しいのが安全運転義務違反なので、「無敵」だと語る人はその時点で勉強不足なのは明らかとしか言えないのよね。

無敵どころか成立要件が厳しく、無罪を連発したのが安全運転義務違反罪。

この人、昨年も意味不明な道路交通法を語ってましたが、勉強不足は明らかかと。

「危険性があるからなるべく避けたほうがよい」とか「すり抜けするにしてもスピードを抑えて」というならわかりますが、なんで道路交通法関係はウソ解釈が頻繁に出回るのか不思議です。

そのうち「顔面凶器」だから安全運転義務違反だと言い出す人すら出てくる予感…

ちょっと前にも「警察に聞きました」系は何ら信用に値しないと書きましたが、解説書や判例を複数読んで判断しましょう。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

いつも大変参考にさせて頂いてます。

このシロキチさん、以前にもバス対ロードで持論が絶対に正しいから反論は認めない感じの人ですよね。

警視庁の何処の誰に何時確認したかもシッカリ示して欲しいもんですけど、警視庁は問い合わせの答えの真否に対して何らかの責任を負うのでしょうか?

コメントありがとうございます。

「警視庁に聞きました」というのは、記事に書いたようにソースにはなり得ないと考えています。

要は通達、判例、解説書の引用であれば、誰でも原著を探して確認できますが、「言った言わない」は立証不可能ですし意味がありません。

また、そもそも解説書や判例からみてあり得ない見解ですから意味がありません笑