交通事故の過失割合で「動いていれば過失がつく」みたいな話をする人がいますが、

要は過失がなければ過失がつくわけがない。

今までいくつか無過失判例を挙げてますが、例えばこれ。

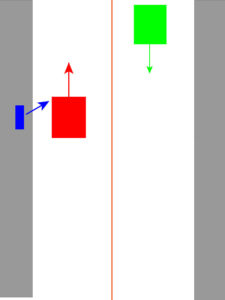

歩道通行自転車が何の前触れもなく車道に転倒。

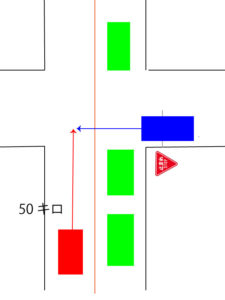

車道通行車両は制限速度を遵守していたわけですが、自転車が転倒した際の位置関係はこう。

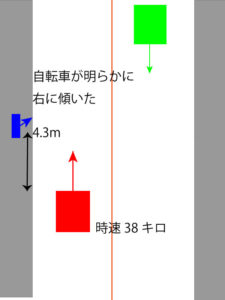

4.3mに迫ったときに「明らかに傾いた」ですが、車道通行車両は無過失です。

被告は、本件事故発生の数秒前に、本件歩道上を走行する原告自転車を認めることができた。しかし、原告自転車は、本件車道と縁石で区画された本件歩道上を走行しており、原告自転車に本件車道への進入等をうかがわせる動きはなかった。したがって、本件車道を制限速度内の時速約38キロで走行していた被告において、原告自転車を認めた時点で、原告自転車の車道側への進入等を予見して速度を落として走行すべき注意義務はなかったといえる。

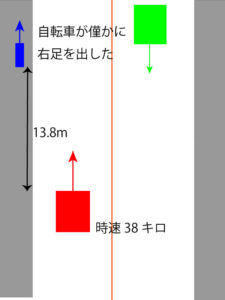

原告が原告自転車から右足を出して本件車道との段差に足を踏み外したのは、被告車両との衝突の約1.3秒前である。しかし、被告において、原告が僅かに右足を出したのみで本件車道に倒れ込むことまでを予見することは非常に困難であり、その時点で右にハンドルを切るべきであったということはできない。仮に、原告が原告自転車から僅かに右足を出した時点で何らかの危険を予見することができたとしても、同時点で、被告車両は衝突地点まで13.8mの位置を時速38キロで走行しており、その制動距離は、空走時間を平均的な0.75秒、摩擦係数を乾燥アスファルト路面の0.7で計算すると、16.0mである。したがって、被告が直ちに急制動の措置を講じていたとしても、本件事故を回避することは不可能であったというべきである。

被告は、衝突の0.4秒前には原告が明らかに右に傾いた様子を確認することができたと認められる。しかし、運転者が、その危険を理解して方向転換等の措置をとるまでに要する反応時間(運転者が突然出現した危険の性質を理解してから方向転換等の措置をとるまでに時間が経過することは明らかである。)を考慮すると、原告との衝突前にハンドルを右に切ることができたとはいえない。また、被告車両の走行車線は幅員3.7mで、対向車線上には断続的に走行する対向車があったことからすると、被告において左右90度程度の急ハンドルを行うことは非常に危険な行為であったといわざるを得ない。

したがって、被告において、右にハンドルを切ることにより原告との衝突を回避すべきであったとはいえない。

東京地裁 令和2年6月23日

回避可能性がないのだからそうなる。

次は優先道路と非優先道路の事故。

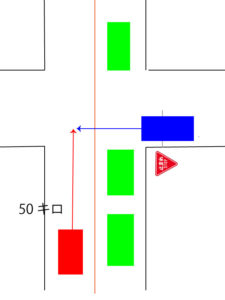

渋滞停止車両の隙間から優先道路を横切ろうとしたところ、優先道路を時速約50キロで進行してきた車両と衝突。

なお、優先道路通行車は10キロの速度超過になります。

これについて、過失割合はこのように認定。

| 優先道路通行車 | 非優先道路通行車 |

| 0 | 100 |

原告車は、最高速度が時速40キロに制限されているのに、これに違反し、時速50キロ余りで走行していた。また、反対車線が渋滞していることを認識していたために、進路右側の見通しは非常に悪かったが、進行している南北道路に交差する道路が存在すること自体は認識していた上、左側を注意してみれば交差する道路の存在を認識し得る状態にあったのであり、しかも、交差道路があれば、そこから急に飛び出してくる車両等が出てくる可能性があることは認識していた。上記のような道路状況からすれば、原告としては、反対車線の渋滞により右方の交差道路及びそこから本件交差点に進入してくる車両等の発見が難しいのであるから、交差道路から本件交差点に進入してくる車両との衝突を避けるため、交差道路を見落とさないために十分に前方注視して進行すべきであった。また、少なくとも最高速度である時速40キロ以内の速度で走行するべきであった。

しかし、上記認定のとおり、被告車は、別紙見取図②の位置からアクセルを踏んで急いで同③の位置まで進行して、本件事故を発生させたのであるから、被告車は、原告車が本件交差点の直近に迫った時点で、それを見落として突然原告車の前に現れたものということができる。そうであるとすれば、原告が、仮に、②の位置に停車している被告車を認識したとしても、そのような状況で被告車が停止しているのであるから、当然、被告車は、原告車が通過するまで停止し続けてくれるものと考えて、そのまま進行して本件交差点を通過しようとするのが自然な状況であるといえる。そうすると、原告が左方を注視して交差点の発見をすることまではしなかった点は、本件事故の発生には何の影響も与えなかった(交差点を発見しても、原告は、被告車が停止し続けることを当然期待してそのまま進行したものと考えられる。)というべきである。したがって、本件事故の発生につき原告には、過失相殺をされるほどの過失まではなかったと認めるのが相当である。なお、原告車が時速50キロ余りで走行していた点は明らかに道路交通法違反ではあるものの、被告車が突然北行き車線に進入したことからすれば、仮に、原告車が時速40キロで走行していたとしても本件事故の発生を回避することはできなかったと考えられるし、時速40キロであれば原告の受傷がどの程度軽くなったかも明らかではないから、過失相殺をするのは相当ではない。

名古屋地裁 平成23年8月19日

比較的最近の判例ですが、優先道路を時速70キロ(指定最高速度50キロ)で通行中に、左方道路から優先道路に進入したクルマが衝突した事故があります(神戸地裁 令和3年9月9日)。

左方道路から優先道路に進入したクルマは一時停止規制に従って一時停止後、雑に優先道路に進入したから起きた事故ですが、

「加害車両が優先道路に進入したタイミングからすると、被害オートバイが制限速度を遵守していても回避不可能」

と裁判所が判断。

そのため優先道路を通行していたオートバイは無過失と認定している。

似たような意味で回避可能性がなく無過失を認定した事故に、新潟地裁長岡支部 平成29年12月27日判決があります。

事故の加害者は4輪車、被害者は横断歩行者です。

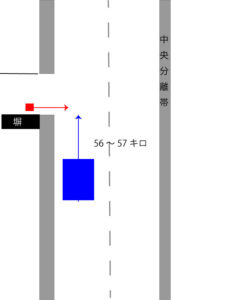

事故現場は片側2車線の国道で、高速道路の流入、流出口を含めると片側3車線で中央分離帯あり。

車は国道の第1車線(3車線の中央車線)を通行していましたが、中央分離帯を越えて右から左に横断してきた歩行者と衝突した事故です。

この事故では加害車両は10キロ程度の速度超過がありますが、加害者の無過失を認定。

なぜ横断歩行者と衝突して無過失になるかですが、被害者が佇立していた中央分離帯には被害者と同程度の高さがある木があり、木と歩行者の判別ができない。

しかもガソリンスタンドの光が逆光のようになり、中央分離帯上に佇立していた歩行者を視認不可能と判断されたため。

人がいると視認不可能な中央分離帯から突如横断されたため、制限速度以内でも回避不可能と判断。

似たような事例ですが、横断歩行者とクルマの衝突事故判例(東京高裁 平成27年8月6日)。

加害者は片側二車線の優先道路を速度遵守して進行中に、非舗装の小道(塀による死角)から直前横断した事故。

過失割合は一審、二審ともにこちら。

| 横断歩行者 | クルマ |

| 100 | 0 |

千葉地裁松戸支部 平成27年3月13日判決ではクルマ側に回避可能性がないとし、東京高裁 平成27年8月6日判決も一審判決を支持して控訴棄却。

で。

例えば東京高裁 平成27年8月6日判決の事例が「急ブレーキで回避可能な距離だったのに前方不注視でブレーキが遅れた」なら、それは過失があるから過失がつく。

しかし死角からノールック横断され、しかもその時点で至近距離であれば回避可能性がないのは当たり前。

優先道路じゃなければ、「見通しが悪い交差点の徐行(42条)を怠った過失」も考えられます。

動いていても無過失の事例なんていくらでもあるし、動いてなくても過失があれば過失がつく。

日本の法律は無理難題を強いているわけじゃないし、無過失の認定をした判例なんてまあまあありますけどね…

ただし、無過失を主張すれば示談交渉でまとまる可能性は極めて低い。

裁判するリスクと手間を避けて基本過失割合をベースで合意する事例も多いわけですが、要は民事の過失割合って当事者間で合意したなら自由なんですよ。

本来なら加害者にほとんど過失がない事故であっても、加害者がどうしても100%弁済したいというなら別に構わない。

争って無過失の主張をしたいならそれも構わない。

名古屋地裁 平成23年8月19日判決の事例にしても、通常の示談交渉なら優先道路通行車両に10%の過失がつきますが、

10:90で納得して示談するのも自由だし、手間/費用/リスクを知りながら無過失の主張をして裁判するのも自由。

裁判したら必ず無過失になる保証なんて全くないし、その手間/費用/リスクを考えたら10:90で示談したほうがマシと考える人も多いけど、ワンチャン狙いで裁判する人もいるわけでしょ。

過失割合なんてそういうもんですが、相手あっての数字なので事故が起きなきゃ過失割合も何もない。

事故を起こさないためにどうするか?に注力すべきだし、ホンキで予見不可能/回避不可能な事故については裁判所も無過失の認定をするもんですよ。

そもそも止まっていても過失がつく事例はあるので、過失があれば過失がつくとしか。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント