なぜかこれを読み間違える人がいてビックリするし、栗村氏も半ば呆れているように思う。

(いつも感じることなんだけど、記事の内容を全然読んでないor理解せずにリアクションするひとが一定数いるのは、これはXの仕様なのだろうか)

— Osamu Kurimura / 栗村修 (@osamukurimura) October 11, 2024

不思議なことに、日本人は歩行者としては信号をきちんと守るものの、自転車に乗ると急にルールを無視する傾向があるように感じます。自転車に乗ると性格が豹変するのか、それともそもそもルールを守る意識が薄い人が自転車に乗っているのか、考えさせられるところです。また、「自転車は原則車道を走行し、歩道では歩行者優先で徐行する」というルールを知らずに自転車に乗っている人も意外に多いのが現状です。

このような状況を踏まえ、私たちの団体としては、引き続き安全啓発活動を強化し、「自転車ルールの周知徹底」に努めることが私たちの役割であると感じています。危機感と当事者意識を持ち、しっかりと取り組んでいきたいと考えています。

一方で、社会のルールや価値観が大きく変わるときというのは、それを理解している人とそうでない人との割合も大きく入れ替わるタイミングがあるように感じます。現時点では、自転車の走り方を注意する「じてんしゃおじさん」のほうが、むしろ「変なおじさん」として見られてしまうかもしれません。しかし、自転車先進国では、自転車が歩道を走ればすぐに誰かから注意され、車道を逆走でもしようものなら車からパッシングやクラクションを受けるのが当たり前です。

結局のところ、自転車が歩道上で歩行者を縫う様にスラローム走行するのは、ヤンチャな原付が歩道上を走る行為と類似であり、自転車の逆走も原付バイクが堂々と反対車線を走っているのとなんら変わりありません。それを社会全体がどの様に捉えているかが鍵となります。

社会全体の価値観を変えるには大きな起爆剤が必要ですが、それが2026年春に導入予定の「自転車青切符制度」になると考えています。その時になってようやく、「あの変なおじさんの言っていたことが正しかった」と感じる人が現れれば、私としても本望です。

最後に、すでに「自転車は車両である」という意識を持ち、道交法の基礎を理解している私たちサイクリストが、社会の模範となり、率先して時代を牽引していくことを願っています。

わりとビックリしたのは、この記事について「自転車は歩道を走るな/車道を走れ」という意味に受け取り、自転車がなぜ車道を走らず歩道を走るのか?について一生懸命論じる人がいること。

栗村氏が主張した「ルールを守れ」の「ルール」とは、

「自転車は原則車道を走行し、歩道では歩行者優先で徐行する」

ですよね。

歩道を走るな/車道を走れという話ではなく、歩道通行が法律上認められていることを認めながら歩道を走るなら歩道通行のルールを守れという話。

要は車道通行が危険だと感じたから歩道通行するにしても、歩行者優先で徐行するというルールを守らずに歩行者を縫う様にスラローム走行するなやという話。

歩道を走るなという主張じゃないのよね。

「車道が原則」であるけど、「車道通行が絶対」というルールではないし、現に法は例外を認めている。

読めばわかりそうなもんだけど、こういう内容を「自転車は車道を走れ」と言っていると捉え、なぜ車道ではなく歩道を通行するのか?に話をすり替えていく…

どこぞの政治団体と変わらんなあ…

「骨は折れても心は折れない」という迷言を語る方々もいますが、話をすり替えているように見えてなかなか厳しい。

以前、うちが書いた記事に発狂して執拗に抗議してきた人がいた人がいたのですが、勝手に「自転車は車道を走れ」という内容だと勘違いし、勘違いした前提で罵詈雑言を浴びせてきたしょーもない人がいたけど、歩道を通行するなら歩道のルールに従えば済む話。

勝手に脳内変換して発狂されても、まず脳内変換するのをやめてくださいねとしか言いようがない。

ちなみに青切符が起爆剤になるかならないかですが、一時的にメディアが騒ぐという点では起爆剤になるけど、あまり意味はないでしょう。

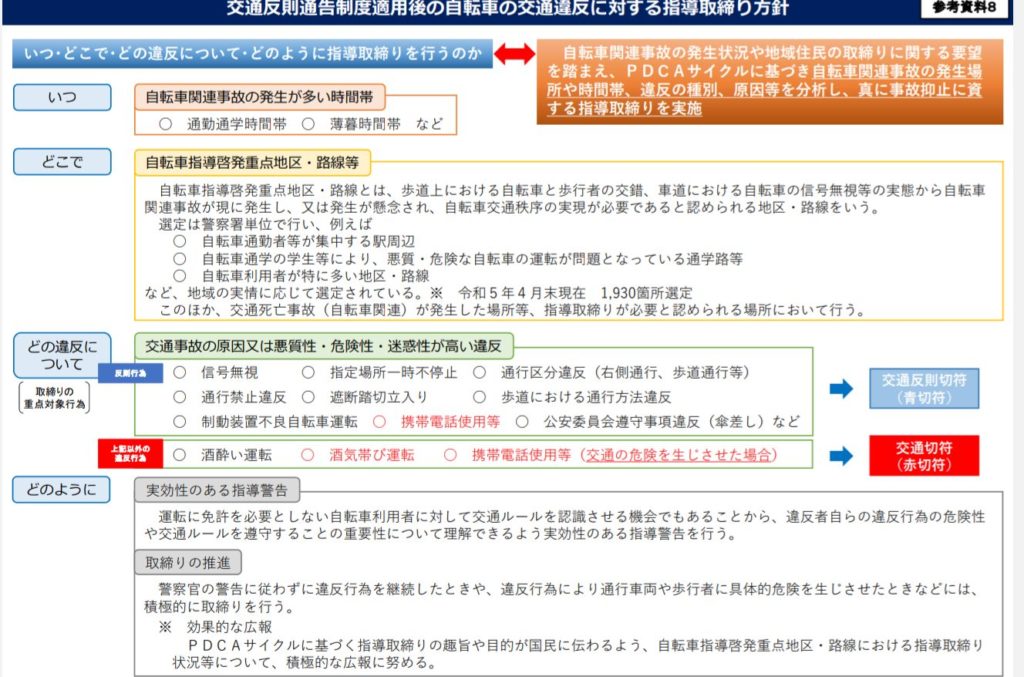

理由は下記で、そもそも自転車の違反に対し青切符を積極的に切る運用をしないと明言しているから。

国家公安委員会委員長記者会見要旨

令和5年12月26日(火)11:02~11:09

問 自転車運転の青切符を盛り込んだ報告書が国家公安委員にも報告されたと思います。そこでお伺いしたいのは今後の教育の問題です。特定小型原付でも具体的な教育があまりなされている様子がなくて、今後、警察庁だけではなくて文科省とか総務省とも連携しなければならないと思います。閣僚としてどのように働きかけるおつもりかお願いします。

答 まずご指摘の自転車につきましては、近年、対歩行者との事故が増加傾向にあるとこういうふうにまず認識をしております。そのことを踏まえまして、警察庁においては、本年の8月以降、有識者検討会を開催してきたところでございます。お尋ねのとおり、このたび、有識者検討会においては、安全教育、違反の処理、交通規制の3点に関して、今後の取組の方向性について提言をする中間報告書が取りまとめられ、提言いただいたところでございます。

このうち、交通安全教育につきましては、官民の知見により、それぞれの年齢層、ライフステージに応じた安全教育に係るガイドラインの策定をいたしまして、安全教育の質の担保をすることが提案されているところでございます。これを実現するためには、教育現場や自治体との連携が非常に重要であるため、関係省庁に対して必要な働き掛けを行っていくよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。

そのようにしっかりと連携をいたしまして、やってまいりたいと思っておりますが、違反の処理につきましては、自転車利用者による交通違反を交通反則通告制度の対象とすることが提言をされておりますが、制度の運用に当たっては、指導警告をまず原則といたします。これに従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては青切符による取締りを行うことにより、目的である違反者の行動改善を促すこと、こういった取組をしっかりとやってまいりたいと考えております。問 取締りについては、まず切符を切るということではないということですね。

答 申し上げたとおり、まずはやはり指導警告これを原則といたしておりますので、報道等では即青切符というイメージが残っておりますが、やはり交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが私どもの目的でございますから、その点については、申し上げたとおりでございます。

実効性のある指導警告

運転に免許を必要としない自転車利用者に対して交通ルールを認識させる機会でもあることから、違反者自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性について理解できるよう実効性のある指導警告を行う。

取り締まりの推進

警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf

ちなみに特定小型原付の違反に対しては積極的に青切符を運用してますが、一年間の運用実績はこちら。

あくまでも検挙件数ベースですが、令和5年7月~令和6年6月までで通行区分違反(歩道通行や逆走など)が13824件(55%)のトップ。

ついで信号無視が7725件(31%)。

青切符が抑止力になったからこの件数に収まった…という見方もできなくはないだろうけど、そこはなんとも言えない。

ただまあ、自転車道を作っても歩道通行する自転車なんて普通にいるし、

パリでは自転車レーンを急ピッチで作ったのに、電動キックボードの歩道通行が絶えなかったわけで、インフラ整備してもアホはアホのままなのよね。

まあ、栗村氏が「記事の内容を全然読んでないor理解せずにリアクションするひとが一定数いる」と嘆くのも理解します。

主義主張が強すぎると、まずは曲解して話をすり替えてから批判し出すのよね…

なかなか大変ですな。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

X(旧Twitter)では、リンク先の記事を読まずに、ツイートだけを見てコメントする人が大半です。

なので、「いつまで歩道を走るのか」だけでツイートを放りだしてるのが原因と思います。ブログに誘導したいがための、扇情的なタイトルとは思います。

管理人さんのように、ブログのみで完結してたら、「ブログを読まずに変なコメントするのはおかしい」と言えますが、このツイートへの曲解コメントは、発生するべくして発生したものと思います。

コメントありがとうございます。

確かにタイトルには釣り感があるんですよね笑