こちら。

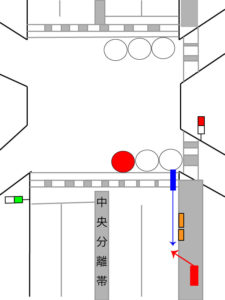

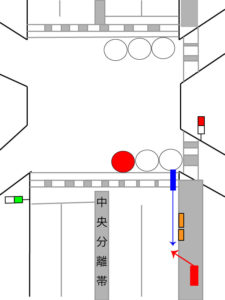

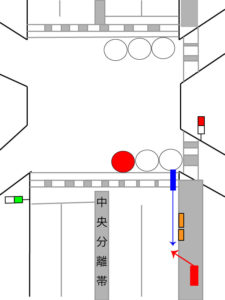

この判例の運命を分けたのは、被害者が交差点出口の自転車横断帯等を通過した瞬間に、自転車横断帯等の信号が青に変わり「横断自転車が予見可能」になった点。

道路交通法36条4項は、「車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」と規定し、また同法38条1項は、「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。」と規定している。

自転車は、車両であるから、「道路を横断する歩行者」と同視することはできず、また、被告は、本件横断歩道から約9.35m離れた地点から車道を横断しようとしたのであるから、「横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等」と同視することもできないのは、原告らが主張する通りである。

しかしながら、被告が横断しようとした地点は、本件横断歩道からさほど離れていたわけではなく、また、歩道との段差がなく、歩道からの車両の進入が予定されていた箇所であったことに加え、原告運転の自転車が本件横断歩道を通過する際、車道信号A1の表示は赤信号であり、歩行者信号Bの表示は青信号であったのであるから、本件横断歩道上のみならず、被告運転の自転車が車道に進入してきた地点からも、本件道路を横断すべく車道に進入してくる歩行者や自転車があることは想定される状況にあったというべきである。そして被告にとってと同様に、原告にとっても、配電ボックス等の存在により、必ずしも見通しがよくなく、上記の箇所から車道への進入者等の存在は十分確認できない状況にあった。

したがって、原告は、自転車を運転して本件横断歩道を通過させるに際し、被告運転の自転車が車道に進入してきた地点から横断しようとする者がいることを予想して、減速して走行するなど、衝突することを回避する措置を講ずるべきだった義務があったところ、原告がこのような回避措置を講じたことは認められないから、本件事故の発生については原告にも一定の落ち度を認めるのが相当である。

東京地裁 平成20年6月5日

やや類似するのは、実はこれなんですね。

スクランブル交差点のバス事故との類似性

先に確認しておきますが、

東京地裁判例では、被害者(車道通行ロードバイク)は信号無視がなく、交差点出口の自転車横断帯等の手前で一時停止する義務も否定されてます。

交差点が広い(自転車横断帯から自転車横断帯の距離が37.6m)という点ではスクランブル交差点のバス事故と似ているし、信号灯火のパターンについても似ている。

スクランブル交差点のバス事故については、交差点内で横断歩道が青になった以上、横断歩道手前で一時停止義務がある。

黄色灯火で交差点に進入した以上、横断歩道が青に変わることが予見可能なので減速接近義務を免れない。

東京地裁判例と細部は違いますが、要はこれなのよ。

青の信号で交差点に進入した自動車運転者が、前方の横断歩道上左端付近に左から右に横断しようとして佇立している歩行者を認め、さらに右交差点の中央付近まできたときに前方の信号が黄色に変わったのを認めた場合には、直ちに横断歩道直前で停止すべき業務上の注意義務はないけども、間もなく歩行者に対する信号が青に変わり、歩行者が当該横断歩道を左から右に横断を開始することが必至であるから、自動車運転者としては、右歩行者の通行を妨げないよう配慮するとともに減速徐行し、状況に応じいつでも急停止し得るような態勢で横断歩道またはその付近における歩行者の動静を絶えず留意して進行するなど、その安全をはかる業務上の注意義務がある。

東京高裁 昭和41年10月19日

広い交差点途中で黄色に変わったときに、むしろスピードを上げて通過しようとするクルマや自転車は多い。

けど判例と法令は逆なのよね。

第三十八条車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

その意味では、東京地裁判例は38条1項前段相当の義務を認めたとも言えなくはない。

ただし結果的に自転車横断帯等の信号が青に変わったと考えられるのは、被害者が「自転車横断帯等を通過中」なんだと思うので、道路交通法違反として成立するかはかなりビミョー。

交差点の入口から出口までが37.6mだったことと、交差点進入後の信号灯火が過失割合を大きく変えた判例なのかと。

あまり知られていないけど

被害者は時速17キロより速かったけど、30キロ以上出ていた証拠はないとしている。

これの民事的な意味ですが、時速30キロ以上だと自転車として優遇する過失相殺にはならず、原付相当に見られます。

自転車は低速だから過失割合が優遇されますが、原付の法定最高速度以上で通行していたなら、優遇する理由がなくなる。

まあ、この判例の特殊な点は信号灯火にありますが、広い交差点途中で黄色に変わり、自転車が通過する前に横断歩道等が青に変わるなら減速接近義務を免れない。

なのでスクランブル交差点のバス事故と似ている面がありますが、これを「予見可能」とするのはまだしも、50%の過失相殺したのはなかなか厳しいよね。

この判例ってわりと興味深いのに、なぜか賠償総額(9266万)がクローズアップされ中身はブラックボックス化している。

賠償総額は所詮結果論で、「ノールック斜め横断するな」と「なぜ50%の過失相殺を認めたか?」が重要。

ほとんどの人はおかしな判例とみるだろうけど、よくよく考えてみるとスクランブル交差点のバス事故と似ているのよね。

黄色灯火はむしろスピードが上がりやすくなりますが、

青の信号で交差点に進入した自動車運転者が、前方の横断歩道上左端付近に左から右に横断しようとして佇立している歩行者を認め、さらに右交差点の中央付近まできたときに前方の信号が黄色に変わったのを認めた場合には、直ちに横断歩道直前で停止すべき業務上の注意義務はないけども、間もなく歩行者に対する信号が青に変わり、歩行者が当該横断歩道を左から右に横断を開始することが必至であるから、自動車運転者としては、右歩行者の通行を妨げないよう配慮するとともに減速徐行し、状況に応じいつでも急停止し得るような態勢で横断歩道またはその付近における歩行者の動静を絶えず留意して進行するなど、その安全をはかる業務上の注意義務がある。

東京高裁 昭和41年10月19日

他に横断待ちの歩行者や自転車がいたら38条の問題があるとも言えなくはない。

まあ、配電盤の陰/横断歩道から10m程度離れた位置から斜め横断する自転車に問題があるのは間違いないけど、理屈の上では被害者は減速接近義務を負っていた、と捉えることになるのかな。

ちなみに自転車対自転車の過失割合は、こういうのがそれなりにある気がする。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

そもそも論言うと、黄色になっても停止線越える車(含む自転車)が多いのも問題な気もします。自動車とか赤になる前に渡ってしまえ、とばかりにブレーキの替わりにアクセル吹かせてますし。

以前、黄色で停止したら、車線が十分でなく後続の車も停止したのですが(車間はあったので、急ブレーキにはならず)、停止させられた事にむしゃくしゃしたのか、青に変わって渡った後に幅寄せされましたね。

コメントありがとうございます。

その通りですが、自転車の場合は青進入でも交差点が広いと交差点内で赤になることがありまして…