大分の194キロ直進車事故(被害者は右折車)について公判が始まってますが、

この件は危険運転致死罪(進行制御困難高速度、通行妨害目的)を主位的訴因とし、予備的に過失運転致死罪で起訴。

「通行妨害目的」の解釈は前回示しましたが、進行制御困難高速度について

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

この件になると必ず出される事案は路外から右折横断しようとした被害者と、時速146キロで直進してきた加害者が衝突した名古屋高裁 令和3年2月12日。

ちょっと勘違いしていた面がありまして。

Contents

進行制御困難性の対象

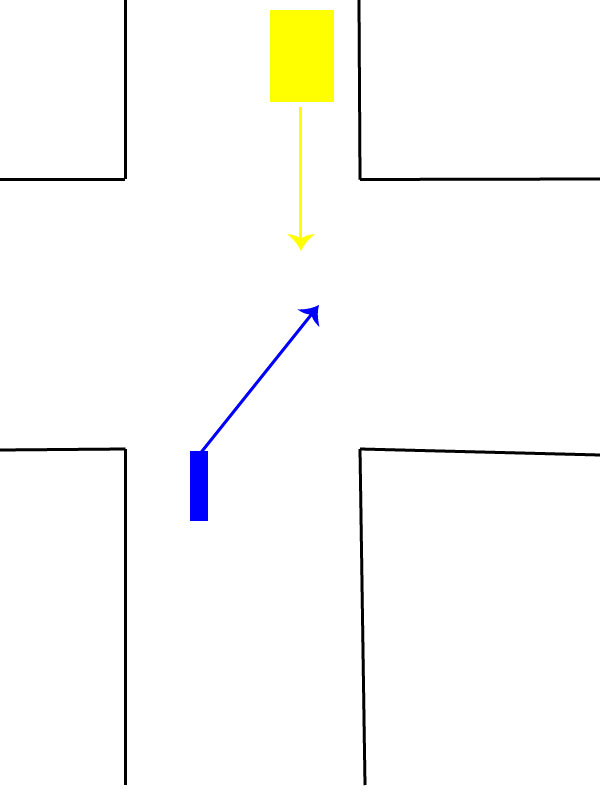

今回の双方の主張は、大分合同新聞の画像にまとまっているのでこちらを参照。

さて、名古屋高裁判決で検察官が「進行制御困難高速度」を主張した趣旨は、これ。

所論は,法2条2号の解釈について,進行制御困難性の判断要素の一つである「道路の状況」には,道路自体の物理的形状だけでなく,道路上に存在する駐車車両のみならず他の走行車両も含まれると主張する。そしてその根拠について,進行制御困難な高速度であるか否かは自車が進行できる幅やルートとの関係において決せられるところ,自車が進行できる幅やルート,進行方法は道路自体の物理的形状のみならず,進路前方の障害物が存在するか否かによっても左右されることとなるから,例えば工事現場などの障害物がある場合と駐車車両や他の走行車両等がある場合とで何ら違いはなく両者を区別する合理的理由はないという。

要は名古屋高裁で検察官が行った主張は、「動的車両(被害車両)」に対する進行制御困難性ですよね。

進行制御困難高速度危険運転の解釈として、「コースの逸脱を起こすような高速度」としている。

道路のカーブや路面の状況、自動車の安全性等に照らし、当該速度で運転を続ければ、ハンドル、ブレーキ等の操作のわずかなミスやカーブの発見のわずかな遅れ等により自動車の制御を不能とさせ、進路から逸脱させるなどして、事故を発生させることになると認められるような速度

今回の大分地裁の公判では、進行制御困難性の対象を「対 動的車両(被害車両)」だと主張しているわけじゃない模様。

検察は冒頭陳述で「現場の道路を194キロで走行した場合、路面の状況から車体に大きな揺れが生じるなどし、ハンドルやブレーキ操作を誤るおそれが高まる」として、車の制御は困難だったと述べました。

具体的な「路面の状況」は報道には出ていませんが、「対 路面」で考えたときに時速194キロでは進行(コース保持)が困難な高速度だったと主張している。

つまり、「被害車両を避けられないような高速度だっただろ!」ではなく、「路面の状況から進行を制御困難な高速度だっただろ!」なのよ。

これに対する弁護人の反論は、①3年前と路面状況が同じだったか明らかではない、②車両が違う、③まっすぐ走れていたから進行を制御出来ていた、とする。

名古屋高裁での事案と似ているけど、「動的車両に対する進行制御困難性」(名古屋高裁)と「路面状況に対する進行制御困難性」(今回の事案)では理論構成が全く違う。

追加の捜査をして危険運転致死に切り替えた理由も、対路面状況に照らして進行制御困難高速度だと根拠を得たからなのかと。

そうすると

自動車運転処罰法2条2号は、結果的に進行を制御出来ていたかではなく、進行を制御することが「困難な」高速度が要件。

故意犯ですが、以下の判断がある。

「進行を制御することが困難な高速度」とは、法的評価を要する規範的構成要件要素であるから、運転者において、このような評価を基礎付ける事実、すなわち、道路の状況及び「進行を制御することが困難な高速度」に該当する速度で走行していることの認識があれば、進行を制御することが困難であるとの認識がなくても、同号の罪の故意犯としての非難が可能である(その評価を誤ったとしても、故意は阻却されないというべきである。)。また、「進行を制御することが困難な高速度」に該当する速度で走行している認識があるというために、その速度について具体的な数値の認識まで必要とするものではないことは当然であり、自車の走行状況を概括的に認識していることをもって足りる。

東京高裁 令和4年4月18日

あくまでも報道レベルですが、名古屋高裁判決と似ているけど検察官が主張する理論構成は全く違うのかな。

そうなるとついに検察が勝負に出た、とも言えますが、裁判所がどう判断するのやら。

ちなみに、いまだに道路交通法37条を理由に「直進優先」みたいな話をする人がいてビックリしますが、著しい高速度の場合には優先権がないことは確立された考え方かと。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント