以前話題になっていた、苫小牧で起きた時速118キロ直進白バイと右折車の事故。

札幌地裁は右折車ドライバーに注意義務違反を認め過失運転致死罪が成立するとしましたが、そもそも時速118キロ直進車を回避できるのか?と話題になってました。

報道を見ても判決理由がよくわからかったのですが、判決文が公開されていたので事実認定と争点を確認します。

札幌地裁判決の事実認定

裁判の基本は事実がなんだったのかを認定することにあり、認定した事実を元に法律判断する。

基本的な事実関係については、検察官と被告人の間で争いはありません。

⑵ 本件交差点付近の本件道路の状況

本件道路は、片側1車線のアスファルト舗装された平坦な道路で、本件交差点内を含めて中央線が引かれており、本件交差点北側付近には導流帯が設けられている。

本件道路の幅員は、本件交差点の北側出口付近で約13.4メートル、南側出口付近で約12.3メートルである。

本件交差点北側方向には、こ線橋が存在し、その頂点付近から本件交差点北側出口に向けて、下り勾配(1度ないし2度)となっている。本件道路は、前記頂点付近から本件交差点南側に至るまで直線の道路形状であり、対向車線の見通しを妨げるものはなく、この間に信号機は設けられていない。⑶ 本件交差点付近の市道の状況

市道は、片側1車線のアスファルト舗装された平坦な道路で、中央線は本件交差点の手前まで引かれており、幅員は本件交差点出口付近で約13.6メートルである。

2 本件事故関係車両

⑴ 被告人車両は、右ハンドルの事業用大型貨物自動車で、その車体は、長さ約11.51メートル、幅約2.49メートル、高さ約3.63メートルで、最小回転半径は10メートルである。⑵ 被害車両は、大型自動二輪車の警察車両で、いわゆる白バイである。

3 本件事故状況等

⑴ 被害者は、9月13日の本件事故当時、被害車両を運転し、本件道路を千歳市方面(北側)から甲方面(南側)へ進行中、本件交差点に接近した。⑵ 被告人は、本件事故当時、被告人車両を運転し、本件道路を甲方面(南側)から千歳市方面(北側)へ進行中、本件交差点を右折して市道に入ろうと、本件交差点に接近した。その際、Dの運転する車両が、市道から本件交差点を右折して本件道路の千歳市方面(北側)に進行しようと、本件交差点内(市道と本件道路の接続部分中央付近)で、一時停止していた。

⑶ 被告人は、本件交差点の中心(本件道路及び市道の各中央線の延長の交点。以下同じ。)に達する約25.37メートル前(18.3+7.07=25.37。下記5⑵参照)の地点から、一時停止することなく、市道方面に向けて、右折待ちのD車両の向かって右側すなわち前記接続部分の南側を進行する、いわゆる内小回り右折(以下「本件右折」という。)を開始した。

その結果、本件右折開始から約2.5秒後の同日午前8時52分59秒頃、本件交差点内において、右折中の被告人車両左側面部(同車両後端から約4.6メートルの箇所。甲12)に、対向車線を直進進行していた被害車両前部が衝突し(以下単に「衝突」という。)、本件事故が発生した。

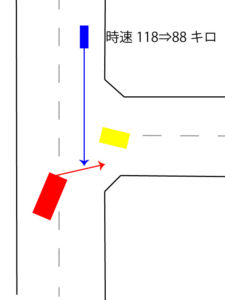

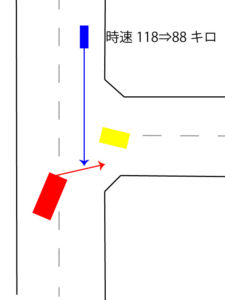

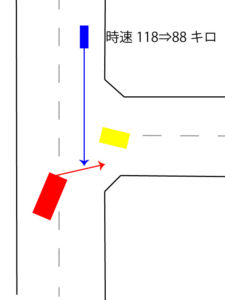

大雑把なイメージになりますが、被告人はショートカット右折をした(交差点中心の25m手前から右折開始)。

交差道路にいたクルマ(一時停止していたD車)の向かって右側を通行しようとしたのだから、右折方法としてはかなり異常。

とりあえず幅員が広く信号規制がない交差点にて、被告人車が大型車で、異常なショートカット右折をしたことを事実認定している。

次にドラレコから認定した事実。

⑴ 衝突までの両車の位置関係

衝突の約8.5秒前には、被害車両は衝突時の位置の約265.2メートル手前の前記こ線橋の頂点付近を、被告人車両は衝突時の位置の約95.4メートル手前をそれぞれ走行していた。また、衝突の約2.5秒前に被告人車両が本件右折を開始した時点での被告人車両と被害車両との距離は約79メートル、その際の被害車両の位置と衝突時の同車の位置との距離は約66.4ないし67.4メートルであった。

両者の位置関係をドラレコから認定してますが、整理します。

| 白バイの位置 | 被告人車の位置 | 両者の距離 | |

| 衝突8.5秒前 | 衝突地点の265.2m手前 | 衝突地点の95.4m手前 | 360.6m |

| 衝突2.5秒前 | 衝突地点の66.4~67.4m手前 | 79m |

衝突をした8.5秒前の両者の距離は360m程度ありますが、2.5秒前だと79m。

2.5秒前の白バイの位置は、衝突地点から66.4~67.4m手前。

次に被告人の速度。

| 被告人の状況 | 速度 |

| 右折1秒前の被告人の平均速度 | 時速33.84キロ |

| 右折開始から衝突までの平均速度 | 時速27.86キロ |

| 右折開始後0.54~0.63秒頃の速度 | 時速28~33キロ |

次に被害者(白バイ)の速度です。

| 白バイの状況 | 速度 |

| 衝突地点手前182.7~122.7mの区間の速度 | 時速117~118キロ |

| 交差点進入後の衝突直前速度 | 時速88.7キロ |

以上は被告人と検察官との間で争いがない事実。

裁判所もこれらについては証拠上認められるとしている。

私が理解してなかった部分としては、被告人がショートカット右折して衝突した2.5秒前時点の両者の距離。

衝突2.5秒前で79mですが、この後大事なポイントになるので書いておくと、ショートカット右折という異常なプレイをして衝突した2.5秒前の距離なんですね。

勘のいい人なら察すると思われますが、とりあえず話を進めます。

対立点 被告人は白バイを確認したのか?

ショートカット右折という異常なプレイをしたとしても、対向車を確認していたならよほど異常な高速度で直進してこない限り、事故は起きない。

被告人は事故直後には「白バイに気がつかなかった」と供述していた一方、今回の裁判では「気付いていた」と供述を変遷させているので、信用性が問題になる。

まずは交差道路で一時停止していたDの証言の信用性。

第3 D証言の検討

1 本件事故前後の状況を目撃したDは、要旨次のとおり証言する。私は、9月13日、右折するために本件交差点内で一時停止し、左右を3回ほど確認した。右方からは赤い回転灯を点灯させた白バイが走ってくるのが見え、左方からは大型トラックが近付いてくるのが見えた。両車は直進すると思い、通過するのを待っていたところ、左方から衝撃音が聞こえ、両車が衝突したことに気付いた。その後に周りの車を誘導するなどしたが、ぼう然とした様子の大型トラックの運転手に、「前の方から回転灯つけたオートバイが来てるのに分からなかったのか。」などと尋ねると、同人は「全く気が付きませんでした。」などと答えた。

2 信用性の検討

Dは、被害者及び被告人と無関係の第三者であり、虚偽供述に及ぶ動機は全くうかがわれず、自己の記憶に従って証言しており、供述態度は真摯である。また、Dは、右折待ちのために被害車両の動静を注視していたことや、本件事故後の被告人との応対も、凄惨な事故を目撃した直後の出来事として強く印象に残ったと考えられることからして、見間違いや記憶違いの可能性は低いといえる。加えて、供述内容に特に不自然な点もないことに照らすと、D証言は十分信用できる。

なお、弁護人は、Dは、①被告人車両のウインカーの点灯について客観的な状況と異なる供述をしている、②2年以上前の一瞬の事故について過度に明確な証言をしている旨主張して、Dの証言中、被害車両が赤色灯を点灯していたとする部分の信用性を争っている。しかし、Dは、被害車両は白バイであり、その速度は本件道路の最高速度より速かったことを実際に認識していることにも表れているように、被害車両を特に注視していたと考えられることなどに照らすと、①の点が直ちに前記証言部分の信用性を減殺することにはならないし、②の点も、抽象的な指摘にとどまる。その余の弁護人の主張を検討しても、採用できるものはない。

次に被告人の供述の信用性。

第4 被告人供述の検討

1 被告人は、捜査段階においては、本件右折前に被害車両に気付かなかった旨の供述をしていた一方、当公判廷においては、これと異なる供述をするので、各供述の信用性について検討する。2 捜査段階供述の検討

⑴ 9月14日付け警察官調書(乙2)の供述要旨私は、右折の手前で直進している時から前方は見ていたが、その段階で白バイは確認できていなかった。自車のドライブレコーダーの映像を見ると、右折する手前で最徐行するか一時停止した上で対向車の確認をしていれば、白バイに気付いて右折せずに止まっていたと思う。私も白バイが来ていることが分かっていれば、先に右折するような運転はしなかったと思う。不注意な運転をした理由は、ハンドルを右に切り始めるときに、意識が右折先の道路の確認に向いていたからだと思う。

⑵ 信用性の検討

前記⑴の被告人供述は、被告人は対向車線からオートバイが来ていることに全く気付かなかったと述べていた旨のD証言によって、その核心部分が強く補強されている上、本件事故翌日という記憶が鮮明な時期になされた供述であり、その内容に特に不自然な点もないことからすれば、信用することができる。3 公判供述の検討

⑴ 公判供述の要旨

私は、右折する前に前方を確認したところ、対向車線の上り坂になっているところの頂上付近に、自転車かバイクの影のようなものが見えたような気がするが、それが白バイとは気付かなかったし、速度も分からなかった。この距離なら曲がりきれると考えて、その後は意識的にその影の動きを追っていなかった。事故当初は気が動転して、白バイが見えなかったと答えてしまったが、落ち着いて事故を振り返るうちに、何日か経って、影が見えたことを思い出した。⑵ 信用性の検討

影のようなものが見えた気がする旨の前記公判供述は、具体的な車両やその速度を確認できたとする訳でもなく、非常に曖昧な内容である上、本件事故翌日の供述(前記2⑴)から供述を変遷させた理由も、本件事故後何日か経過して思い出したというものにとどまっていることからすれば、被告人の観察や記憶の正確性には疑問があり、弁護人の指摘を踏まえても、にわかに措信できるものではない。

被告人は事故直後には「白バイに全く気がつかなかった」としながら、裁判では「何か影が見えたが速度不明だし白バイとはわからなかった」としてますが、事故直後にD車ドライバーに語った内容、D車ドライバーが利害関係者ではないこと、事故翌日の供述、その後の変遷という過程をみると裁判での供述は信用できないとしている。

被告人に注意義務違反があったのか?

これら事実を踏まえて札幌地裁の判断。

第5 認定事実に基づく検討

1 予見可能性について

⑴ 道路交通法37条は、車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない旨規定しており、右折車両の運転者は、対向直進車両の速度及び同車との距離を判断した上、自車が対向直進車両の進路上を通過し終えるのに要する時間を考慮して、対向直進車両に衝突等の危険を回避するために制動や進路変更をさせることなく、同車の接近前に自車が右折を完了し得ることを確認し得た場合のほかは、対向直進車両が通過するまで右折進行を一時差し控えるべき義務を負うと解される。⑵ 本件においては、被告人は、本件右折を開始するに当たり、前方左右を注視し、対向直進車両(被害車両)の有無を確認した上、同車の速度及び同車との距離を判断し、同車の接近前に自車が安全に右折を完了し得るかを確認する義務があったといえる。そして、本件交差点付近の本件道路は、ある程度の幅員があり、交差道路に優先し、信号機もなく、直線が続く平坦な道路であること、周囲を緑地帯に囲まれ、本件事故当時の交通量も少なかったこと、被告人車両の対向車線は、本件交差点に向けて若干の下り勾配となっており、被告人車両及び対向直進車両との間に見通しを妨げるものもなかったことなどからすれば、対向直進車両が最高速度である時速60キロメートルを基準として、時速20キロメートルをある程度超過する速度で、本件道路を進行してくることも十分予測し得るというべきであるから、上記の確認に当たっては、そのような事情をも考慮することが求められるというべきである。

⑶ 以上を前提に検討すると、本件右折開始時点において、被告人車両と被害車両との距離は約79メートルであり、これは、被害車両が、本件道路の最高速度を時速20キロメートル超過する時速80キロメートル(秒速約22.22メートル)で進行してきた場合には約3.56秒で、本件道路の最高速度を時速25キロメートル超過する時速85キロメートル(秒速約23.61メートル)で進行してきた場合には約3.35秒で、同時点における被告人車両の位置に到達する距離であった。

次に、被告人車両が本件右折の完了に要する時間等を検討すると、被告人車両の車体は長く、右折完了に相応の時間を要し(被告人も、このことを当然認識していたものと考えられる。)、具体的には、前記第2の5⑴のとおり、被告人車両が本件右折を開始した地点から右折完了地点までの距離は約27.4メートルであるから、被告人車両が本件右折の開始から完了に要するまでの時間は、本件右折開始後から衝突時までの平均速度の秒速約7.74メートル(前記第2の4⑵イ)で進行した場合で約3.54秒、被告人に有利に考慮して、本件右折開始前1秒間の平均速度である秒速約9.4メートル(前記第2の4⑵ア)で進行した場合であっても、約2.91秒を要する。前者の場合であれば、時速80ないし85キロメートルで進行してくる大型自動二輪車である被害車両に急な制動や進路変更を余儀なくさせるだけでなく、被告人車両と被害車両が衝突してその運転者の死亡の結果を伴う交通事故が発生する可能性が相当高いことは明らかである。後者の場合であっても、被告人車両が本件右折を開始した時点で、被害車両は衝突時の同車の位置から少なくとも約67.4メートル手前(前記第2の4⑴)の地点を走行していたことからすれば、被害車両は、最高速度を時速23.38キロメートル超過する時速83.38キロメートル(67.4÷2.91×3.6≒83.38)以上の速度で進行していれば、被告人車両が本件右折を完了するまでに、被告人車両右折完了地点付近の上記位置に到達することになり、やはり、同様の結果が発生する可能性が高いと認められる。⑷ 以上によれば、被告人は、本件右折開始時に、対向直進車両の有無及び同車と自車との距離等を確認していれば、被害車両の存在を確認し、同車が通常予測し得る速度で進行してきた場合に、その接近前に自車が右折を完了することができず、自車と被害車両が衝突等してその運転者の死亡の結果を伴う交通事故を発生させることを十分予見することが可能であったし、予見する義務があったといえる。

2 結果回避可能性について

⑴ 前記のとおり、右折車両の運転者は、対向直進車両に衝突等の危険を回避するために制動や進路変更をさせることなく、同車の接近前に自車が右折を完了し得ることを確認し得た場合のほかは、対向直進車両が通過するまで右折進行を一時差し控えるべき義務を負うと解される。この点、本件公訴事実は、判示と同旨の注意義務を掲げるものであるが、検察官は、同注意義務につき、対向直進車両の動静に留意し、その安全を確認しながら進行すべき注意義務も含む趣旨であり(仮に被告人が公判において供述するように右折に際して被害車両の存在に気付いていたとしても、同注意義務に違反している。)、また、①結果回避措置を本件交差点の中心の直近の内側を通ることに限定する趣旨ではなく、②前方を注視し、適切な走行を行うことにより、被害車両との衝突を回避すべきことも包含しており、例えば、そもそも右折を差し控えるなどの回避措置も当然含む趣旨であると釈明している。⑵ そして、被告人は、本件右折開始時点において、前記のとおり、被害車両の接近前に自車が右折を完了することができず、被害車両と衝突等してその運転者の死亡の結果を伴う交通事故を発生させるという結果を予見すれば、その場で右折を差し控える、又は、道路交通法34条2項にのっとり、本件交差点の中心の直近の内側を通過する右折開始地点(前記第2の5⑵)まで直進するなどして、容易に結果発生を回避することが可能であったということができるから、結果回避可能性(結果回避義務違反)も認められる。

裁判所は道路状況から、制限速度60キロを20キロ程度超過した直進車を予見する注意義務があったとしている。

白バイは時速118キロなので約60キロ超過になりますが、右折開始時点での白バイの位置を考えると、仮に白バイが80~85キロであっても事故が起きていたことを指摘。

一応、「著しい高速度の直進車を予見する注意義務はない」「対向直進車は交通法規を遵守することを信頼してよい」という信頼の原則が確立されてますが、これの基本原則って「対向車を確認していたし、対向車が遠くにいたから右折したのに、対向車が著しい高速度だったから事故になった」ですよね。

このケースにおいてはそもそも対向車を確認不十分のまま右折した。

「ちゃんと確認したけど対向車が速すぎてビックリした」とは事案が違うし、謎のショートカット右折した点も被告人の右折方法がザルだったことを補強する材料になる。

そもそも検察官が設定し裁判所が認定した公訴事実はこれ。

被告人は、令和3年9月13日午前8時52分頃、大型貨物自動車を運転し、北海道苫小牧市(住所省略)先の交通整理の行われていない丁字路交差点を甲方面から乙方面に向かい右折進行するに当たり、自車は車体の長さが約11.5メートルあり、右折を開始してから完了するまでに相応の時間を要し、その間、対向車線を塞ぐことになるのであるから、前方左右を注視し、対向直進車両の有無及びその安全を確認しながら同交差点の中心の直近の内側を右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、当時、同交差点内の右方には右方道路から同交差点内に進行してきて右折待ちのため停止していた車両があり、同交差点の中心の直近の内側を右折進行するためには、同車の向かって左側を通過する必要があるのに、あえて同車の向かって右側を通過して、右方道路の左側車線に進行しようとして、前方左右を注視せず、対向直進車両の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約25ないし33キロメートルで同交差点を内小回りに右折進行した過失により、折から対向直進してきたB(当時32歳)運転の大型自動二輪車に気付かないまま、同車前部に自車左側面部を衝突させて同自動二輪車もろとも同人を路上に転倒させ、よって、同人に多発外傷の傷害を負わせ、同日午前10時10分頃、同市(住所省略)所在のC病院において、同人を前記傷害による外傷性ショックにより死亡させた。

札幌地裁 令和6年8月29日

謎のショートカット右折をするためには交差道路を注視することになり、被告人の事故翌日の供述でも交差道路に注意が向いていたことになりますが、それは対向直進車に対する注意を欠いていたこととも言える。

道路交通法37条は直進車優先を形成する条文ですが、右折車に確認義務を課すことで結果的に直進車が優先になる。

著しい高速度の直進車に優先権がないことも既に確立した考え方ですが、そもそも確認不十分だったなら信頼の原則を持ち出す状況ではないし、確認していたなら相応の距離にいた対向直進車をやり過ごすことになる。

車長が長い大型車が右折して対向車線を横切るのには時間がかかるわけで、普通車とは注意義務の範囲が違うことになりますが、当然弁護人としては信頼の原則を主張している。

3 弁護人の主張の検討

⑴ 弁護人は、被告人は、制限速度が時速60キロメートルの道路を時速約118キロメートルもの高速度で進行する対向直進車両の存在を予見する義務はない旨主張する。しかしながら、本件における予見可能性の判断において重要であるのは、被告人が、本件右折を開始する前に、対向直進車両が通常予測し得る程度の速度で進行してきて被告人車両と衝突等する結果を予見することができたか否かであって、被害車両が前記高速度で進行してくることまで具体的に予見することができなかったとしても、直ちに被告人の予見可能性が否定されることにはならない。

⑵ また、弁護人は、右折車両としては、右折開始時ではなく右折開始前の合理的な時点において、通常想定される速度で進行してきた場合に衝突のおそれがあるような位置に対向直進車両がいるかを確認すれば足りるとした上で、被告人の公判供述を前提にして、被告人は、本件右折の数秒前に一度、相当遠方まで注視し、被害車両を発見した上で右折をしたものであるから、過失はない旨主張する。しかしながら、前記のとおり、そもそも被告人の公判供述の信用性は高いものではないし、同供述を前提としたとしても、被告人は、影のようなものが見えたにすぎず、それが車両であるかの判別や速度の確認すらも十分できていない状況であった。加えて、仮に、被告人が前記こ線橋の頂上付近にいた被害車両を見たことがあったとしても、それは、被告人車両が本件右折を開始するまで約6秒も前のことであったと考えられ(8.5-2.5=6。前記第2の4⑴参照)、被告人は、その後衝突まで意識的に被害車両を確認したこともなかったというのであるから、被告人は本件右折に当たって対向直進車両の動静を確認したとはいい難く、注意義務を果たしたとはいえない。弁護人の主張は、道路交通法の趣旨にも沿わない独自の見解であって採用できない。

⑶ さらに、弁護人は、被告人の捜査段階供述を前提としても、被告人が本件右折時に被害車両を認識できなかったのは、同車が通常の注意をしても発見できないほど遠くの位置を走行していたためであるから、結果回避可能性はなかったなどとも主張するが、前記のような本件右折開始時の被告人車両と被害車両との距離や被告人車両からの見通し等に照らして、同主張がその前提を欠くことは明らかである。

⑷ その他、弁護人の主張を検討しても、前記の判断を左右するものはない。

わりと不思議なのは、弁護人は法令解釈の誤りと事実誤認を理由に控訴したと報道されている点。

基本的な事実関係には争いがないので、弁護人がいう「事実誤認」とは「確認したか否か?」を指すのですかね??

そこが理由だと、ちょっと厳しい気がする。

白バイの違法性

白バイが時速118キロで走行したのが違法か否かですが、速度超過車の追尾中なら合法。

ただし赤色灯が必要です。

北海道道路交通法施行細則を理由に「専ら警ら車」なら合法だと主張する人もいるようですが、単に法令を読み間違えているだけなので、そのような規定ではありません。

けどこの事故、「白バイの速度が違法だと認定されるかどうか?」がポイントだと勘違いする人もいるのが現状。

判決文を見ても白バイの速度が違法か否かは全く争点にすらなっていませんが、刑事では被害者が違法走行だったとしても被告人の注意義務を消すことにはならないので、裁判所は白バイが違法か適法かを判断する必要がないんですね。

過失運転致死の要件は、注意義務違反(予見可能性と回避可能性)が死傷と因果関係があるかだけなので、白バイが違法か否かか関係するのは民事の過失相殺の話。

まあ、一般道で118キロ出す白バイはどうかと思いますが、この裁判は被告人に注意義務違反があったかがポイントなのでなぜ民事の過失相殺の話をする人がいるのかわかりませんが、「他人の違反は自分の注意義務を消すわけではない」という当たり前の原則を理解しないといけないし、「どっちが悪い論」の弊害とも言える。

ただまあ、札幌地裁判決の全てが納得できるかというと疑問もあるので、控訴審の争点がなんなのか次第でしょうね。

この事実認定の下ではだいぶ厳しい気がするけど、もっと気になるのは民事の過失相殺の話と混同している人がわりといること。

被告人と被害者どっちが悪いか?で有罪無罪が決まると思っている人すらいますが、そのような基準で有罪無罪が決まることは無いので…ここを理解してない人が報道を見たらそりゃおかしな話になるとしか。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント