こちらの続き。

路側帯がある場所での駐停車ルールについては根本的に矛盾を抱えていると思う。

Contents

路側帯の駐停車ルール

路側帯の駐停車ルールについては47条にありますが、路側帯は令1条の2第2項において「原則として0.75m以上」としながらも、最小0.5mまで縮小可能としている。

第一条の二

2 法第四条第一項の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。

次に駐停車ルール。

先に法47条3項と令14条の6。

第四十七条

3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

第十四条の六 法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。

2車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。

一 歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。

路側帯が0.75m以下の場合を除き、駐停車するときは路側帯に進入して左側に0.75mの余地を開けるルール。

じゃあ路側帯が0.75m以下の場合はどうするかというと、47条1項2項により「車道の左側端」になる。

第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

※17条4項により「道路(歩道又は路側帯と車道の区別がある場合は車道)」と読み替える。

※「できる限り」とはこういう意味。

停車の説明

なお、「できる限り」としたのは、本来は左側端にぴったり寄るのが望ましいが、道路工事その他障害物のため左側端に寄ることが不可能な場合を考慮したからである。

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)

駐車の説明

本項においては、停車の場合と異なり、「できる限り」という言葉が用いられていない。したがって、車両は、駐車しようとするときには、かならず道路の左側端に寄らなければならぬことになる

宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)

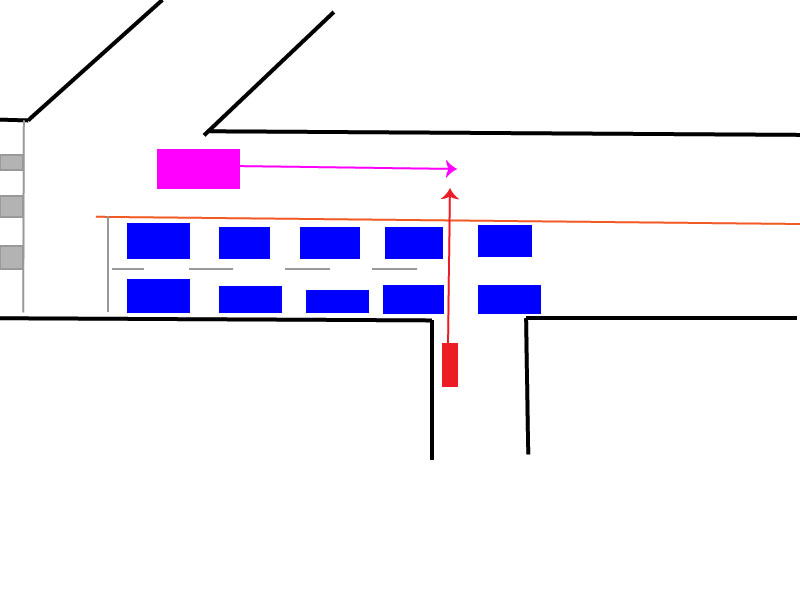

つまりこうなる。

法は「路側帯がある場合の駐停車車両の左端」について最低0.5mを保証しているだけなのよね。

立法時の説明もそうなっている。

車両が駐車し、または停車するときにその中に入ってはならない路側帯として政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯でその幅員を0.75メートル以下のものとする予定である。車両がこの程度の狭い路側帯に入って停車または駐車することは、常に歩行者の通行の妨害になるおそれがあるといえよう。路側帯の幅員については、第4条第1項の規定に基づく政令で、路側帯を設けるときにはその幅員を0.75メートル以上(やむを得ないときは、0.5メートル以上)とすべきことが規定される予定であるから、幅員が0.5メートル未満の路側帯は、存在しないたてまえとなり、路側帯が設けられている場所において車両が路側帯に入らないで停車し、または駐車する場合には、必ずその車両の左側に0.5メートル以上の余地があることになる。

「道路交通法の一部を改正する法律」、警察庁交通企画課、月刊交通、1971年8月、東京法令出版

0.5mしかなければほとんどの歩行者は「車道に進出して」駐停車車両をパスするだろうし、最近の国土交通省の指針によると車椅子の通行幅として1mを想定しているわけで、

0.75m開けたとしても車椅子が安全に通行できるか?は別問題になる。

特に道路左端が壁のようになっていたら、圧迫感と窮屈で危険性すらあるので車道に進出して駐停車車両をパスすることもあるでしょう。

「0.75mルール」について、そもそもおかしいんじゃないですかね。

要は「もっと開けて歩行者の安全を確保する」か、「もっと左側に寄せて歩行者が車道に進出するにしても進出幅を最小限にする」かどちらかが考えられますが、

例えばですが、令1条の2で「0.5mまで縮小可能」という例外規定がそもそも不合理とも取れるし、路側帯の中に入って駐停車するルールがおかしいという見方すら成り立つ。

本当に車椅子の通行を考えているなら、むしろ「路側帯に入らず駐停車する」ほうが安全なわけでして。

なぜこういう規定にしたかというと、「歩行者の安全」よりも「車道の円滑」に重きを置いた結果なのよね。

法は0.5mしか保証してないのだから。

車両が駐車し、または停車するときにその中に入ってはならない路側帯として政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯でその幅員を0.75メートル以下のものとする予定である。車両がこの程度の狭い路側帯に入って停車または駐車することは、常に歩行者の通行の妨害になるおそれがあるといえよう。路側帯の幅員については、第4条第1項の規定に基づく政令で、路側帯を設けるときにはその幅員を0.75メートル以上(やむを得ないときは、0.5メートル以上)とすべきことが規定される予定であるから、幅員が0.5メートル未満の路側帯は、存在しないたてまえとなり、路側帯が設けられている場所において車両が路側帯に入らないで停車し、または駐車する場合には、必ずその車両の左側に0.5メートル以上の余地があることになる。

「道路交通法の一部を改正する法律」、警察庁交通企画課、月刊交通、1971年8月、東京法令出版

「0.75mの根拠は車椅子だ」という話があったときに、そもそも0.75mで車椅子が安全に通行できるのか?という疑問もそうだけど、さらにいえば路側帯は最小0.5mに縮小可能。

つまり法が保証しているのは、駐停車車両左側0.5mのみなのよね。

0.5mでは車椅子はムリな上、歩行者が安全に通行できるのか?と聞かれたら厳しい。

その意味では謎ルール

このルールが遵守されているようには見えないけど、仮に遵守されたとしても歩行者フレンドリーなルールなのかはかなり疑問でして、その意味では謎ルールなのよね。

国土交通省は車椅子の通行幅を1mと想定しているのに、

「車椅子が通行するために0.75mにした!」と言われても説得力が無さすぎる。

法の通りに駐停車しても、

車椅子は車道に進出して通行するんじゃないですかね。

なので「確実に1mを確保するルールにする」か、「むしろ駐停車車両をガチガチに左側端に寄せる」かのどちらかを考えても良さそうだけど、歩行者保護の趣旨からしたらむしろ前者。

なにせ幼児、高齢者、盲の人、車椅子など弱者ベースで考えるべきであって、

現行ルールが弱者フレンドリーには見えない。

昭和46年に路側帯を制定したときとは時代が違うのだし、そろそろ考え直す必要があると思う。

残念ながら、全ての人が満足するルールなんてあり得ないのですが、昭和46年規定は「車両の円滑」を優先したルール。

令和は弱者フレンドリーであるべきと思うのですが、その意味では現行規定は「謎ルール」すぎるのよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント